True

2021-01-12

Merkel e Macron non ci stanno a finire zittiti come Trump

Donald Trump (Getty images)

L'Europa, a sorpresa, si schiera contro la brutale censura decretata dai social network nei confronti di Donald Trump. A difendere il diritto di parola del presidente degli Stati Uniti, anche online, ieri Angela Merkel ha criticato la decisione di Twitter, così come quella di Facebook e di Instagram, che avevano stabilito di «sospendere l'account di Trump almeno fino al 20 gennaio», il giorno in cui passerà le consegne al successore Joe Biden. Forte probabilmente di quei primi 35 anni di vita trascorsi sotto il regime comunista della Germania Est, la cancelliera ha dichiarato che «la libertà di opinione è un elementare diritto fondamentale», e «spetta soltanto al legislatore, quindi allo Stato, definire il quadro all'interno del quale la comunicazione sui social media possa aver luogo». La Merkel ha ammesso che «le grandi piattaforme digitali non possono non agire di fronte a contenuti che incitano all'odio e alla violenza», ma poi ha aggiunto che «la possibilità d'interferire nella libertà di espressione è possibile solo nei limiti definiti dalle leggi, e non può venire dalla decisione autonoma e opaca di un'impresa privata».

La presa di posizione della Merkel è tanto più significativa se si considera l'avversione che la Kanzlerin ha manifestato nei confronti del presidente americano, cui non ha mai espresso vicinanza politica, né stima personale. Ma ieri non è stata la sola ad alzarsi e parlare. Anche il ministro francese dell'Economia Bruno Le Maire ha criticato lo stop imposto dai social network alla Casa Bianca: «Mi sconvolge», ha detto Le Maire, «perché la regolamentazione dei giganti del Web non può essere fatta dalla stessa oligarchia digitale». Poi ha lanciato quasi un anatema: «L'oligarchia digitale è una delle grandi minacce che gravano su Stati e democrazie». E subito dopo anche le istituzioni europee si sono schierate. Il commissario Ue al mercato interno, Thierry Breton, ha bollato il blocco dei social media come «privo di controllo legittimo e democratico» e sostenuto sia «sconcertante» che i loro azionisti, da Mark Zuckerberg a Jack Dorsey, possano «staccare la spina dell'altoparlante del presidente degli Stati Uniti senza alcun controllo: questa non è solo una conferma del potere delle piattaforme online, ma mostra anche profonde debolezze nel modo in cui la nostra società è organizzata nello spazio digitale». E Manfred Weber, capogruppo del Partito popolare nell'Europarlamento, ha chiesto che l'Unione europea «non lasci che Facebook e Twitter decidano cosa rientri nei limiti dell'accettabile», perché «non possiamo permettere siano loro a decidere come discutere e non discutere, o che cosa si possa e cosa non si possa dire in un discorso democratico».

È evidente che questo coro di voci negative ha un retroterra ideale nel tentativo europeo, fin qui abortito, d'imporre il giusto carico fiscale ai giganti statunitensi dell'online, che pagano tasse in misura indecorosamente bassa: da anni, a Bruxelles e nelle principali capitali del Vecchio continente, si discute a vuoto di una «Web tax» che ponga un limite alla colossale evasione tributaria dei social network, e alla loro concorrenza sleale. Che succederebbe se, magari in disaccordo per un provvedimento di questo tipo, gli stessi social agissero contro l'accout dell'Eliseo o della Cdu? Nel frattempo, le tante voci europee che ieri si sono levate hanno intanto avuto l'effetto di zittire d'un colpo la canea dei commentatori anti-Trump e pro-censura. Mentre al Nasdaq il titolo di Twitter è piombato dai 51,50 dollari dell'8 gennaio ai 48 di ieri (-6,8%), e quello di Facebook è sprofondato da oltre 267 dollari a 260 (-2,6%), da ieri sono in crollo anche le quotazioni dei tanto esaltati sostenitori della ghigliottina mediatica. Forse spiazzati dalle giuste perplessità europee, sono scomparsi, svaniti, evaporati. E sono tanti. Come Gianni Riotta, che sulla Stampa aveva giustificato la censura di Twitter e Fb addirittura come «tardiva azione di autodifesa, per evitare ulteriori tragiche violenze e conseguenze dirette agli azionisti». O Riccardo Luna, che su Repubblica aveva scritto: «Espellere Trump non salverà il mondo, ma servirà a dire che i social network non possono essere usati per attentare alla democrazia». Per non parlare dei cronisti dei tg Rai, generalmente inclini allo spellamento di mani per il silenziatore imposto al presidente. O di Wired, la rivista di tecnologia che passa come «la Bibbia di Internet», impancatasi a decretare che «le misure prese da Facebook e Twitter non sono censura, ma la tardiva e insufficiente reazione contro un uomo che ha infranto ogni regola possibile».

È un fronte che ha dimenticato come Fb e gli altri social network siano stati e restino il più denso brodo di coltura del terrorismo islamico, cui hanno garantito una vetrina per l'indottrinamento, il reclutamento e l'addestramento di migliaia di fanatici e kamikaze. Né che online possano parlare impunemente gruppi terroristici come Hamas, o l'ayatollah iraniano Seyyed Ali Khamenei, che ogni giorno predicano la distruzione dello Stato di Israele. O che decine di dittatori, dal presidente venzuelano Nicolas Maduro al «caro leader» nordcoreano Kim Jong-un, siano liberi di dire la loro, senza filtri. Un fronte che non s'è certo sognato di zittire i grillini, quando su internet minacciavano di «circondare il Parlamento», o che l'avrebbero «aperto come una scatola di tonno». E non ha silenziato Davide Casaleggio, che del Parlamento postula l'inutilità. Eppure, almeno quanto a parole sparse online, nessuno tra loro sembra meno pericoloso di Trump.

Solo affari dietro la finta libertà di pensiero

Sparisce dalla rete il social network «alternativo» Parler, approdo negli ultimi tempi di milioni di sostenitori del presidente uscente Donald Trump. Negli scorsi giorni, in seguito alla pubblicazione di messaggi a sostegno dei personaggi che hanno fatto irruzione a Capitol Hill, Apple e Google avevano rimosso la piattaforma dai rispettivi store, rendendone di fatto impossibile l'installazione da qualsiasi smartphone. Ieri è arrivata la batosta definitiva: Amazon ha staccato la spina dei server che ospitavano Parler, cancellandolo di fatto da internet. Un colpo durissimo per una piattaforma che si definisce il «social media della libertà di pensiero» nato per ospitare contenuti «senza pregiudizi, senza violenza e senza censura».

Ma la scomparsa di Parler non può e non deve preoccupare solo i 12 milioni di utenti iscritti, 8 milioni dei quali solo negli Stati Uniti. Gli interrogativi che sorgono a seguito della sua cancellazione sono molteplici. Prima di tutto il nodo della concorrenza. Viviamo tempi nei quali la libertà di mercato, sulla quale si basa anche buona parte del sogno americano, viene considerata alla stregua di un dogma di fede. E nei quali la monetizzazione basata sui comportamenti sui social non scandalizza nessuno. Proprio in questi giorni, Whatsapp ha modificato l'informativa privacy per consentire l'interscambio dei dati con Facebook. Una modifica che grazie al Gdpr non ha effetti in Ue, ma lancia un segnale molto chiaro. Possibile che un'azienda venga letteralmente spazzata via nell'arco di pochi giorni senza che nessuno sollevi obiezioni, tra l'altro a seguito della decisione unilaterale di tre giganti del web? Una vicenda che, messa così, sempre più simile al meccanismo «pesce grande mangia pesce piccolo».

C'è poi la spinosissima tematica relativa alla liceità dei contenuti. Ammesso e non concesso che Parler abbia autorizzato la pubblicazione di messaggi che incitano all'odio, basta questo per chiudere a tempo indeterminato i battenti della piattaforma? Chiunque abbia una minima confidenza con i social network sa perfettamente con quale facilità ci si possa imbattere in ogni tipo di messaggio. Si va dai canali di pedofili su Telegram, alla pornografia su Twitter, ai suicidi in diretta su Facebook, fino ai cartoni animati «fake» pubblicati su Youtube per il semplice gusto di spaventare i bambini. Paradossalmente, gran parte del «lavoro sporco» viene scaricata sui singoli utenti, chiamati a segnalare al gestore la presenza di materiale inappropriato o di utenti che non rispettano le regole. Senza nessuna garanzia sul fatto che vengano presi provvedimenti. Spesso e volentieri, infatti, tocca all'iscritto bloccare i fastidiosi troll – in gergo, utenti che si divertano a insultare per provocare la discussione – che poi possono proseguire indisturbati la loro attività a danno di altri malcapitati. Se è sufficiente schiacciare un tasto per spegnere su internet la voce di milioni di persone, quando invece esistono luoghi ben più «libertini» di Parler, a cosa sono serviti i lunghissimi discorsi e gli interminabili dibattiti sulla sicurezza delle piattaforme tenuti al Congresso e al Parlamento europeo?

E qui veniamo all'argomento più controverso, vale a dire la capacità dei colossi del tech di influenzare la politica. Un antipasto lo abbiamo avuto a seguito della decisione di Twitter di contrassegnare i post nei quali Donald Trump criticava l'esito delle elezioni. Il blocco del suo profilo da una piattaforma che, volenti o nolenti, si è salvata da una lenta quanto inesorabile agonia anche grazie ai suoi popolarissimi tweet, è solo una naturale conseguenza degli eventi dei mesi scorsi. Se è vero – e nessuno può negarlo – che i social media sono gestiti e regolati da privati liberi di fare come gli pare, che senso ha dunque parlare di libertà di pensiero? C'è di più, perché non si tratta semplicemente di censura. L'approccio dei Zuckerberg, dei Dorsey e dei Bezos ha pesanti ricadute anche sulla vita quotidiana e sul dibattito pubblico. Proprio in questi giorni è in atto un imponente boicottaggio a danno degli esponenti politici che si sono espressi contro la certificazione dell'elezione presidenziale di Joe Biden. Alcune importanti realtà come la catena alberghiera Marriott e l'associazione Blue cross blue shield, consorzio dell'assistenza sanitaria, hanno stabilito con effetto immediato di interrompere le donazioni a favore dei legislatori che si sono opposti alla ratifica della nomina di Biden. «Siamo convinti che gli eventi del Campidoglio siano stati organizzati per minare un'elezione legittima e giusta», ha dichiarato un portavoce di Marriott, «e per questo motivo sospenderemo i trasferimenti ai politici che hanno votato contro la certificazione».

Continua a leggereRiduci

Germania e Francia contro la censura al presidente degli Usa La linea dei big Ue manda in crisi gli intellò integralisti nostraniParler, la piattaforma di condivisione alternativa a Facebook e Twitter usata dai fan di The Donald, rimossa dalla Rete Whatsapp farà incetta di dati sensibili per aumentare la pubblicità. Sospesi i finanziamenti a chi ha votato contro Joe BidenLo speciale contiene due articoliL'Europa, a sorpresa, si schiera contro la brutale censura decretata dai social network nei confronti di Donald Trump. A difendere il diritto di parola del presidente degli Stati Uniti, anche online, ieri Angela Merkel ha criticato la decisione di Twitter, così come quella di Facebook e di Instagram, che avevano stabilito di «sospendere l'account di Trump almeno fino al 20 gennaio», il giorno in cui passerà le consegne al successore Joe Biden. Forte probabilmente di quei primi 35 anni di vita trascorsi sotto il regime comunista della Germania Est, la cancelliera ha dichiarato che «la libertà di opinione è un elementare diritto fondamentale», e «spetta soltanto al legislatore, quindi allo Stato, definire il quadro all'interno del quale la comunicazione sui social media possa aver luogo». La Merkel ha ammesso che «le grandi piattaforme digitali non possono non agire di fronte a contenuti che incitano all'odio e alla violenza», ma poi ha aggiunto che «la possibilità d'interferire nella libertà di espressione è possibile solo nei limiti definiti dalle leggi, e non può venire dalla decisione autonoma e opaca di un'impresa privata». La presa di posizione della Merkel è tanto più significativa se si considera l'avversione che la Kanzlerin ha manifestato nei confronti del presidente americano, cui non ha mai espresso vicinanza politica, né stima personale. Ma ieri non è stata la sola ad alzarsi e parlare. Anche il ministro francese dell'Economia Bruno Le Maire ha criticato lo stop imposto dai social network alla Casa Bianca: «Mi sconvolge», ha detto Le Maire, «perché la regolamentazione dei giganti del Web non può essere fatta dalla stessa oligarchia digitale». Poi ha lanciato quasi un anatema: «L'oligarchia digitale è una delle grandi minacce che gravano su Stati e democrazie». E subito dopo anche le istituzioni europee si sono schierate. Il commissario Ue al mercato interno, Thierry Breton, ha bollato il blocco dei social media come «privo di controllo legittimo e democratico» e sostenuto sia «sconcertante» che i loro azionisti, da Mark Zuckerberg a Jack Dorsey, possano «staccare la spina dell'altoparlante del presidente degli Stati Uniti senza alcun controllo: questa non è solo una conferma del potere delle piattaforme online, ma mostra anche profonde debolezze nel modo in cui la nostra società è organizzata nello spazio digitale». E Manfred Weber, capogruppo del Partito popolare nell'Europarlamento, ha chiesto che l'Unione europea «non lasci che Facebook e Twitter decidano cosa rientri nei limiti dell'accettabile», perché «non possiamo permettere siano loro a decidere come discutere e non discutere, o che cosa si possa e cosa non si possa dire in un discorso democratico».È evidente che questo coro di voci negative ha un retroterra ideale nel tentativo europeo, fin qui abortito, d'imporre il giusto carico fiscale ai giganti statunitensi dell'online, che pagano tasse in misura indecorosamente bassa: da anni, a Bruxelles e nelle principali capitali del Vecchio continente, si discute a vuoto di una «Web tax» che ponga un limite alla colossale evasione tributaria dei social network, e alla loro concorrenza sleale. Che succederebbe se, magari in disaccordo per un provvedimento di questo tipo, gli stessi social agissero contro l'accout dell'Eliseo o della Cdu? Nel frattempo, le tante voci europee che ieri si sono levate hanno intanto avuto l'effetto di zittire d'un colpo la canea dei commentatori anti-Trump e pro-censura. Mentre al Nasdaq il titolo di Twitter è piombato dai 51,50 dollari dell'8 gennaio ai 48 di ieri (-6,8%), e quello di Facebook è sprofondato da oltre 267 dollari a 260 (-2,6%), da ieri sono in crollo anche le quotazioni dei tanto esaltati sostenitori della ghigliottina mediatica. Forse spiazzati dalle giuste perplessità europee, sono scomparsi, svaniti, evaporati. E sono tanti. Come Gianni Riotta, che sulla Stampa aveva giustificato la censura di Twitter e Fb addirittura come «tardiva azione di autodifesa, per evitare ulteriori tragiche violenze e conseguenze dirette agli azionisti». O Riccardo Luna, che su Repubblica aveva scritto: «Espellere Trump non salverà il mondo, ma servirà a dire che i social network non possono essere usati per attentare alla democrazia». Per non parlare dei cronisti dei tg Rai, generalmente inclini allo spellamento di mani per il silenziatore imposto al presidente. O di Wired, la rivista di tecnologia che passa come «la Bibbia di Internet», impancatasi a decretare che «le misure prese da Facebook e Twitter non sono censura, ma la tardiva e insufficiente reazione contro un uomo che ha infranto ogni regola possibile». È un fronte che ha dimenticato come Fb e gli altri social network siano stati e restino il più denso brodo di coltura del terrorismo islamico, cui hanno garantito una vetrina per l'indottrinamento, il reclutamento e l'addestramento di migliaia di fanatici e kamikaze. Né che online possano parlare impunemente gruppi terroristici come Hamas, o l'ayatollah iraniano Seyyed Ali Khamenei, che ogni giorno predicano la distruzione dello Stato di Israele. O che decine di dittatori, dal presidente venzuelano Nicolas Maduro al «caro leader» nordcoreano Kim Jong-un, siano liberi di dire la loro, senza filtri. Un fronte che non s'è certo sognato di zittire i grillini, quando su internet minacciavano di «circondare il Parlamento», o che l'avrebbero «aperto come una scatola di tonno». E non ha silenziato Davide Casaleggio, che del Parlamento postula l'inutilità. Eppure, almeno quanto a parole sparse online, nessuno tra loro sembra meno pericoloso di Trump.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/merkel-e-macron-non-ci-stanno-a-finire-zittiti-come-trump-2649879396.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="solo-affari-dietro-la-finta-liberta-di-pensiero" data-post-id="2649879396" data-published-at="1610405445" data-use-pagination="False"> Solo affari dietro la finta libertà di pensiero Sparisce dalla rete il social network «alternativo» Parler, approdo negli ultimi tempi di milioni di sostenitori del presidente uscente Donald Trump. Negli scorsi giorni, in seguito alla pubblicazione di messaggi a sostegno dei personaggi che hanno fatto irruzione a Capitol Hill, Apple e Google avevano rimosso la piattaforma dai rispettivi store, rendendone di fatto impossibile l'installazione da qualsiasi smartphone. Ieri è arrivata la batosta definitiva: Amazon ha staccato la spina dei server che ospitavano Parler, cancellandolo di fatto da internet. Un colpo durissimo per una piattaforma che si definisce il «social media della libertà di pensiero» nato per ospitare contenuti «senza pregiudizi, senza violenza e senza censura». Ma la scomparsa di Parler non può e non deve preoccupare solo i 12 milioni di utenti iscritti, 8 milioni dei quali solo negli Stati Uniti. Gli interrogativi che sorgono a seguito della sua cancellazione sono molteplici. Prima di tutto il nodo della concorrenza. Viviamo tempi nei quali la libertà di mercato, sulla quale si basa anche buona parte del sogno americano, viene considerata alla stregua di un dogma di fede. E nei quali la monetizzazione basata sui comportamenti sui social non scandalizza nessuno. Proprio in questi giorni, Whatsapp ha modificato l'informativa privacy per consentire l'interscambio dei dati con Facebook. Una modifica che grazie al Gdpr non ha effetti in Ue, ma lancia un segnale molto chiaro. Possibile che un'azienda venga letteralmente spazzata via nell'arco di pochi giorni senza che nessuno sollevi obiezioni, tra l'altro a seguito della decisione unilaterale di tre giganti del web? Una vicenda che, messa così, sempre più simile al meccanismo «pesce grande mangia pesce piccolo». C'è poi la spinosissima tematica relativa alla liceità dei contenuti. Ammesso e non concesso che Parler abbia autorizzato la pubblicazione di messaggi che incitano all'odio, basta questo per chiudere a tempo indeterminato i battenti della piattaforma? Chiunque abbia una minima confidenza con i social network sa perfettamente con quale facilità ci si possa imbattere in ogni tipo di messaggio. Si va dai canali di pedofili su Telegram, alla pornografia su Twitter, ai suicidi in diretta su Facebook, fino ai cartoni animati «fake» pubblicati su Youtube per il semplice gusto di spaventare i bambini. Paradossalmente, gran parte del «lavoro sporco» viene scaricata sui singoli utenti, chiamati a segnalare al gestore la presenza di materiale inappropriato o di utenti che non rispettano le regole. Senza nessuna garanzia sul fatto che vengano presi provvedimenti. Spesso e volentieri, infatti, tocca all'iscritto bloccare i fastidiosi troll – in gergo, utenti che si divertano a insultare per provocare la discussione – che poi possono proseguire indisturbati la loro attività a danno di altri malcapitati. Se è sufficiente schiacciare un tasto per spegnere su internet la voce di milioni di persone, quando invece esistono luoghi ben più «libertini» di Parler, a cosa sono serviti i lunghissimi discorsi e gli interminabili dibattiti sulla sicurezza delle piattaforme tenuti al Congresso e al Parlamento europeo? E qui veniamo all'argomento più controverso, vale a dire la capacità dei colossi del tech di influenzare la politica. Un antipasto lo abbiamo avuto a seguito della decisione di Twitter di contrassegnare i post nei quali Donald Trump criticava l'esito delle elezioni. Il blocco del suo profilo da una piattaforma che, volenti o nolenti, si è salvata da una lenta quanto inesorabile agonia anche grazie ai suoi popolarissimi tweet, è solo una naturale conseguenza degli eventi dei mesi scorsi. Se è vero – e nessuno può negarlo – che i social media sono gestiti e regolati da privati liberi di fare come gli pare, che senso ha dunque parlare di libertà di pensiero? C'è di più, perché non si tratta semplicemente di censura. L'approccio dei Zuckerberg, dei Dorsey e dei Bezos ha pesanti ricadute anche sulla vita quotidiana e sul dibattito pubblico. Proprio in questi giorni è in atto un imponente boicottaggio a danno degli esponenti politici che si sono espressi contro la certificazione dell'elezione presidenziale di Joe Biden. Alcune importanti realtà come la catena alberghiera Marriott e l'associazione Blue cross blue shield, consorzio dell'assistenza sanitaria, hanno stabilito con effetto immediato di interrompere le donazioni a favore dei legislatori che si sono opposti alla ratifica della nomina di Biden. «Siamo convinti che gli eventi del Campidoglio siano stati organizzati per minare un'elezione legittima e giusta», ha dichiarato un portavoce di Marriott, «e per questo motivo sospenderemo i trasferimenti ai politici che hanno votato contro la certificazione».

Carlo Conti (Ansa)

Niente male. Anzi, molto bene: è la prima volta che un conduttore di questa importanza e in una situazione tanto esposta come il più nazional popolare degli eventi manifesta la propria appartenenza cristiana. Sì, in passato, di qualcuno si è potuto intuirla. Dello stesso Baudo, per esempio. Ma forse, nel suo caso, si trattava soprattutto di un riferimento politico e partitico. Poi qualcuno ricorderà il segno della croce fatto da Amadeus in cima alla scala dell’Ariston prima di iniziare una delle sue conduzioni. Ma sembrava essere più che altro un gesto scaramantico. Conti no, ha rivelato spontaneamente un tratto del suo essere. E, comunque, pur senza enfatizzarla, una certa sensibilità era affiorata anche quando, nel 2015, aveva ospitato Sammy Basso, affetto da progeria o, l’anno dopo, quando aveva concesso il palco dell’Ariston al maestro e compositore Ezio Bosso che sulle note di Following a bird aveva commosso il pubblico.

Ora gli osservatori più occhiuti saranno pronti a lamentare il Festival confessionale. Già le conferenze stampa sono una palestra di puntiglio critico. Alcuni colleghi si adoperano per scovare le pressioni del palazzo. Il premier alla serata inaugurale, il caso del comico Andrea Pucci. Conti scansa, smorza, spegne i focolai. Parole d’ordine «serenità e leggerezza». Non a caso Laura Pausini si è lasciata convincere alla co-conduzione da Carlotan, Carlo più Lexotan. Il mondo è pieno di guerre e al Festival ci accontentiamo delle canzonette, moraleggia qualcuno, mentre per esempio, uno come Bruce Springsteen prende posizione contro la politica autoritaria. Conti cita Gianna Pratesi, 105 anni all’anagrafe, invitata per ricordare ieri sera la prima volta che andò a votare subito dopo la guerra. E i partigiani e chi ha combattuto ed è morto per liberare l’Italia dalla dittatura nazifascista: «Ci hanno dato questa Repubblica che ci permette di godere della musica e di un Festival come questo. Il mio auspicio è che tutti i Paesi del mondo, dove c’è la guerra, possano avere il loro Festival di Sanremo». «Sanremo», sottolinea, «non deve essere fatto di due ore e mezzo di proclami, secondo me, ma se sottotraccia c’è qualche riflessione che ci porta a ragionare forse può risultare ancora più forte».

Si sente pressato dal presidente del Senato Ignazio La Russa che ha fatto un appello per concedere a Pucci uno spazio riparatore? «Rispetto la seconda carica dello Stato e ho ascoltato con attenzione quello che ha detto», è la replica. «Ho chiesto a Pucci se volesse mandare un videomessaggio scherzoso, ma non se la sente. Non posso certo obbligare nessuno a fare qualcosa contro la sua volontà». Soddisfatto della «cortese ed esaustiva risposta», La Russa rinnova la stima per il conduttore augurandogli «un grande successo per questo Festival di Sanremo che resta il più grande avvenimento nazional popolare di cui è quindi lecito occuparci un po’ tutti. Senza nulla togliere alle cose più importanti».

Se un filo di preoccupazione increspa i pensieri di Conti è quello degli ascolti. «Ma come non mi esalto se le cose vanno troppo bene, non mi abbatterò se i risultati non saranno positivi... anche perché tutto sommato devo battere me stesso. Sono fatto così. Mi presenterei qui con lo stesso spirito. Lo scenario è diverso», aggiunge, «ci siamo spostati di due settimane, i competitor sono diversi, e ci sono le partite di calcio...». Stamattina, il verdetto.

Continua a leggereRiduci

«Il signore delle mosche» (Sky)

Invece, Golding lo ha dato alle stampe nel 1954, vergando pagine tanto perfette da risuonare, ancora oggi, senza bisogno alcuno che uno sceneggiatore vi rimetta mano. Perciò, Thorne, responsabile dell'ultimo adattamento televisivo dell'opera, si è ben guardato dal cambiarne la trama. L'autore, che attraverso Adolescence ha dimostrato di sapere interpretare con tanta delicatezza quanta efficacia le fragilità dei ragazzini, ha ripercorso minuziosamente la storia, così come Golding l'ha tracciata. Gli anni Cinquanta, uno schianto aereo, un'intera scolaresca britannica precipitata, sola e spaurita, su un'isola al largo dell'Oceano Pacifico. E poi la lotta per la sopravvivenza, una lotta animale, intrinseca all'essere umano, senza riguardo per l'età o l'esperienza di mondo.

Il signore delle mosche, nei quattro episodi al debutto su Sky dalla prima serata di domenica 22 febbraio, torna al 1954, allo sgomento che quella pubblicazione aveva saputo suscitare. E, a tratti, lo ripropone, unendo alle parole la forza delle immagini.La serie televisiva, voluta dalla Bbc e presentata in anteprima alla scorsa Berlinale, comincia in medias res, dallo schianto e dal tentativo, immediato, di darsi un ordine. L'ordine di bambini per nulla avvezzi alle cose dei grandi, l'ordine del buon senso. Ralph e Piggy, più morigerati di altri compagni, l'avrebbero voluto così: una placida catena di montaggio, volta ad assegnare a ciascun superstite un compito, facilitando la convivenza e la costruzione, seppur embrionale, di una società. Jack, però, ragazzo del coro, a questa uguaglianza mite non ha voluto uniformarsi. Avrebbe comandato da solo, dispotico nel suo corpo acerbo. Sarebbe stato non re, ma dittatore. Ed è allora, sulla decisione arbitraria di un solo ragazzo, che Golding ha costruito il suo romanzo e dato forma alla sua tesi, quella per cui nulla è salvabile nell'uomo.

Il signore delle mosche, pur popolato di bambini, racconta ancora oggi di una diffidenza quasi ancestrale, ben oltre l'homo homini lupus di hobbesiana memoria. Sono paure senza basi di realtà, egoismi, un istinto malsano di sopravvivenza ad emergere, distruggendo quel nucleo che tanto potenziale avrebbe potuto avere. Distruggendo, anche, l'innocenza dei bambini, tanto fra le pagine del romanzo, quanto negli episodi, pochi e ben fatti, della serie televisiva.

Continua a leggereRiduci

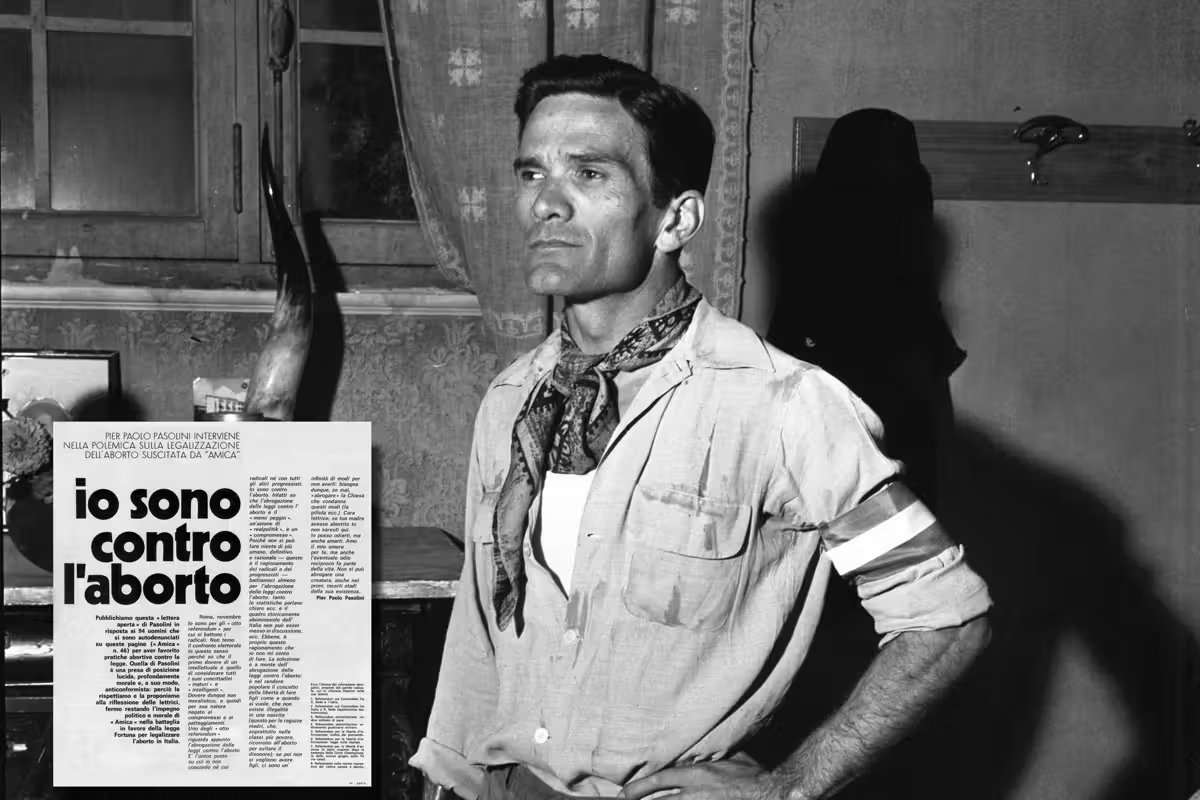

Pier Paolo Pasolini (Ansa)

Già un paio di mesi prima di pubblicare quel celebre articolo, insomma, Pasolini aveva messo in chiaro, in maniera forse ancor più decisa e lineare di quanto successivamente sarebbe avvenuto sul Corriere, come la sua contrarietà all’aborto - di cui, a differenza del Partito radicale, suo interlocutore privilegiato di quel periodo assieme alla Federazione giovanile comunista italiana, osteggiava la legalizzazione (che sarebbe stata sancita nel 1978 con l’approvazione della legge 194) - risiedesse innanzitutto nel fatto che l’aborto è un omicidio. Se oggi, dopo oltre mezzo secolo di completo oblio (il pezzo era ignoto anche ai maggiori conoscitori di Pasolini e dal 1974 non è mai stato riproposto da nessuna parte), questo significativo articolo apparso su Amica è tornato alla luce, il merito è di uno dei più straordinari e colti collezionisti italiani, il romano Giuseppe Garrera, che in quel numero della rivista si è imbattuto alcuni mesi fa durante una delle sue instancabili ricerche di materiali pasoliniani. Adesso la copia di Amica recuperata da Garrera è esposta a Spoleto nel contesto della mostra «Vita minore. San Francesco e la santità dell’arte contemporanea», curata dallo stesso Garrera assieme al fratello Gianni (a sua volta serissimo studioso e grande collezionista) e visitabile, fino al prossimo 2 giugno, presso Palazzo Collicola. Chi si recherà a Spoleto potrà constatare dal vivo come all’articolo di Pasolini fosse stato dato, ricorrendo a caratteri cubitali, il definivo titolo «Io sono contro l’aborto», che diverrà poi il titolo «ufficioso» dell’editoriale ospitato in seguito dal Corriere della Sera (che, come già abbiamo ricordato, era stato titolato diversamente dal quotidiano milanese). Una scelta redazionale, quella di Amica, che certifica la perentorietà - e quindi la non fraintendibilità - della posizione di Pasolini sull’aborto: una posizione che invece da più di cinquant’anni, e oggi in modo non meno pervicace di un tempo, si tenta da più parti di annacquare, alterare, manipolare, spostando l’attenzione dalla motivazione fondamentale fornita da Pasolini («Sono contrario alla legalizzazione dell’aborto perché la considero, come molti, una legalizzazione dell’omicidio», citazione testuale dall’articolo uscito sul Corriere della Sera) alle motivazioni ulteriori formulate sempre sul Corriere: motivazioni, a differenza di quella principale (la quale è, prima di ogni altra cosa, scientificamente ineccepibile), pretestuose (la legalizzazione della pratica abortiva quale strumento della falsa tolleranza sessuale attuata dalla società dei consumi a scapito del coito omoerotico) oppure contorte e oramai obsolete (favorendo la pratica del coito eterosessuale, liberato dallo spettro della gravidanza indesiderata, l’aborto avrebbe paradossalmente portato a un aumento delle nascite e pertanto a un aggravarsi del problema della sovrappopolazione).

Adesso, dunque, l’auspicio - quasi certamente vano, ne siamo consapevoli - è che la riapparizione dell’articolo di Amica faccia comprendere una volta per tutte che quando un’associazione come Pro vita e Famiglia - la persecuzione di amministrazioni e tribunali nei confronti delle cui affissioni, sia detto per inciso, è uno scandalo antidemocratico che avrebbe verosimilmente indignato lo stesso Pasolini - attacca manifesti miranti a scoraggiare l’attività abortiva su cui compare il volto di PPP, non compie alcuna appropriazione indebita, poiché lo scrittore era indiscutibilmente antiabortista e lo ha affermato in più occasioni con una nettezza assoluta. Fino al punto di non accettare neppure la visione - certamente sensata e a nostro avviso necessaria nel suo realismo, a meno appunto di non assumere come Pasolini posizioni squisitamente idealistiche - dell’aborto legale come male minore.

Scriveva ancora Pasolini su Amica: «Infatti so che l’abrogazione delle leggi contro l’aborto è il “meno peggio”, un’azione di “realpolitik”, è un “compromesso”. […] Ebbene, è proprio questo ragionamento che io non mi sento di fare. La soluzione è a monte dell’abrogazione delle leggi contro l’aborto: è nel rendere popolare il concetto della libertà di fare figli come e quando si vuole, che non esiste illegalità in una nascita (questo per le ragazze madri, che, soprattutto nelle classi più povere, ricorrono all’aborto per evitare il disonore); se poi non si vogliono avere figli, ci sono un’infinità di modi per non averli: bisogna dunque, se mai, “abrogare” la Chiesa che condanna questi modi (la pillola ecc.)».Il punto è sempre lo stesso: si può non essere d’accordo con Pasolini e si può, anzi si deve, discuterlo. Non si possono invece distorcerne, per proprio tornaconto, le opinioni e le affermazioni. Non si può farlo diventare, da scomodo, comodo.

Continua a leggereRiduci

In questa puntata di Segreti il professor Riccardo Puglisi analizza il delitto di Garlasco da una prospettiva inedita: il ruolo dei media, la polarizzazione dell’opinione pubblica e il peso delle narrazioni nel caso Stasi. Tra giustizia, informazione e percezione collettiva, analizziamo come nasce, e si consolida, un racconto mediatico destinato a dividere.