Quanto ci mancano gli scrittori Usa che cantavano la vita prima del woke

Eppure c’è stato un tempo in cui noi, l’Occidente, eravamo vivi. C’è stato un tempo in cui non tutti i romanzi parlavano di razzismo sistemico o di problematiche di genere. In cui l’amore per la natura non era ansia climatica, in cui si scriveva di sesso con gioia e desiderio e non con geometrica e sterile precisione del linguaggio. C’è stato un tempo in cui gli scrittori americani esaltavano il corpo epperò curavano l’anima, celebravano la libertà e la praticavano invece di incistarsi sull’identità percepita o la mascolinità tossica.

Erano vivi, pure se le antenne di qualcuno già vibravano e intuivano quel che sarebbe accaduto di lì a poco. «Siamo soli e siamo morti», scriveva Henry Miller nelle prime righe del suo capolavoro Tropico del cancro, uscito nel 1934: novant’anni e sembra un millennio. Fu, quello, un romanzo travolgente, giudicato osceno e pornografico, processato per questo. Ma era semplicemente traboccante di vita, di corpi, fluidi, fame e anche amore, ebbene sì. Miller ancora adesso viene citato come fonte di ispirazione per storie che pasticciano con l’erotismo, ad esempio il film Miller’s girl che ha fatto un rapido passaggio in estate nei cinema italiani: il racconto di una liason fra un insegnante e il più anziano insegnante di scrittura, ennesima messa in scena dell’eros come rapporto di potere. In Miller, in realtà, di questa dimensione sadiana del sesso ridotto a economia non c’è nulla. Nei suoi libri non s’affaccia la malizia un po’ decadente di D.H. Lawrence, che bramava una «erotica solare» ma restava pur sempre un umido inglese. C’è invece un infinito candore, ci sono corpi turgidi e energici che riecheggiano quelli elettrici cantati dal bardo americano per eccellenza, Walt Whitman. Quest’ultimo è forse il vero padre spirituale del caro Henry: nei suoi articoli e nelle sue liriche esplodeva l’America ancora libera, ancora ossigenata e robusta. In Sport per uomini (pubblicato in Italia da Elliot), Whitman si rivolgeva allo studente statunitense: «Nulla ti distolga dai doveri verso il tuo corpo. Al mattino, sveglia di buon’ora! Prendi l’abitudine di camminare a passo spedito all’aria fresca, di remare in barca e di declamare versi a pieni polmoni in cima a una collina o sulla spiaggia. È la triplice arma con la quale affrontare i problemi e i grattacapi della tua vita studentesca, provengano essi dai libri o dai professori. Salvaguardare la tua virilità, la tua salute e le tue forze da ogni offesa o violazione è il compito più sacro che tu sia chiamato ad assolvere».

Corpo e anima, così in Walt così in Miller. In quest’ultimo, non a caso, il sesso come ginnastica lascia velocemente spazio alla ricerca spirituale che a tratti sfocia nella critica sociale. Ne è un esempio quella sorta di saggio che è Incubo ad aria condizionata, perfetto ritratto degli Usa alla vigilia dei Cinquanta: «Siamo dunque prosperi e sicuri, come tanti sognano stupidamente d’essere? C’è qualcuno, tra noi, anche il più ricco e il più potente, sicuro che un vento contrario non spazzerà via i suoi averi, la sua autorità, la paura o il rispetto in cui è tenuto?», scrive Miller, spietato critico del progresso e della democrazia malaticcia. «Questa frenetica attività che ci tiene tutti in pugno, ricchi e poveri, deboli e potenti, dove ci porta? Vi sono due cose nella vita che, mi sembra, tutti gli uomini vogliono e pochissimi riescono mai a ottenere (perché appartengono entrambe al dominio dello spirito) e sono la salute e la libertà. Il farmacista, il medico, il chirurgo sono tutti impotenti a dare la salute; danaro, potere, sicurezza, autorità non danno la libertà».

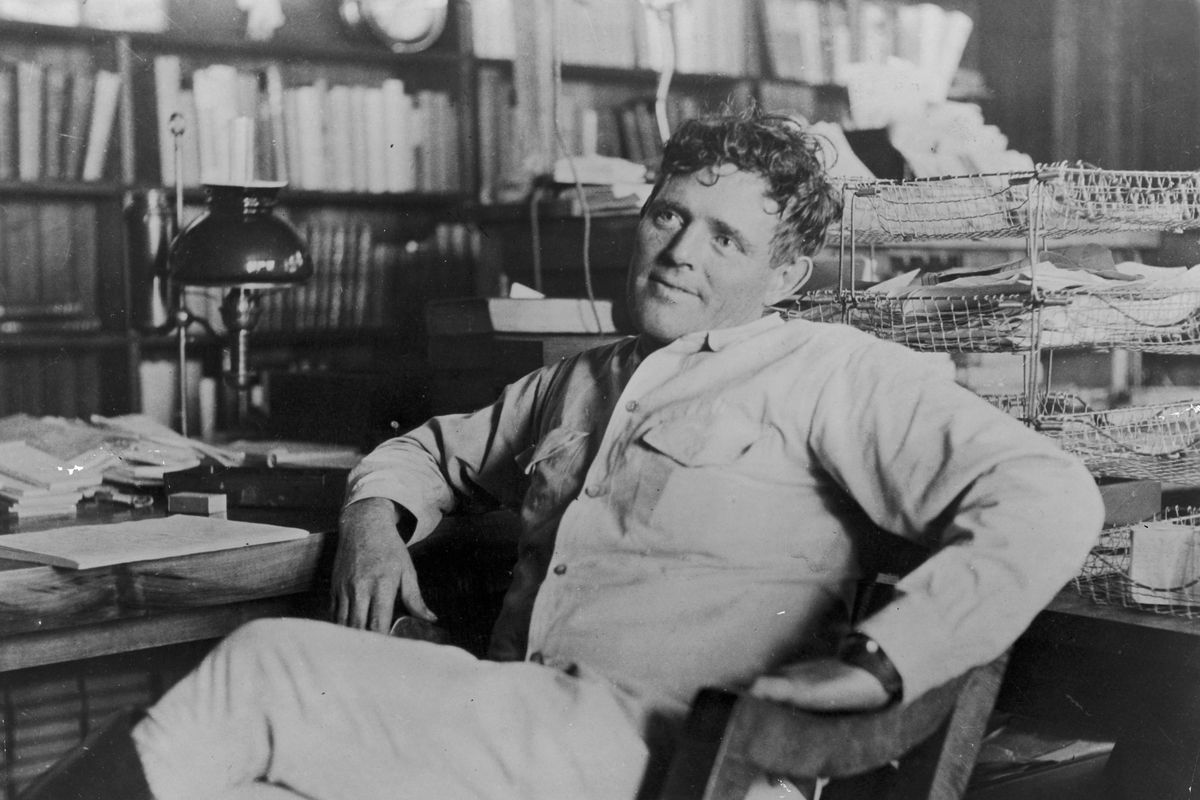

In queste riflessioni di Miller si può rintracciare volendo un’altra influenza: quella di Jack London, di cui Guanda ha appena ripubblicato i Racconti del pacifico. Straordinario narratore d’avventura, il nostro Jack, ma pure rovente polemista contestatore del capitalismo. Benché facesse professione di socialismo, anche con una certa enfasi, London sembra piuttosto infastidito dal conformismo, la sua lotta contro l’ingiustizia sociale fa pensare poco a Marx e molto a Thoreau e al suo maestro Ralph Waldo Emerson. Tutti grandi eroi americani, questi. Tutti immersi nella natura selvaggia, tutti nemici della ottusità burocratica e dei pusillanimi che s’adagiano. Tutti un po’ individualisti avvolti nell’eroismo e insieme così magnanimi da abbracciare la comunità. Tale miscuglio esplosivo emerge dalle pagine di Emerson, di cui Ortica editrice ha appena pubblicato alcuni rilevanti scritti (nel volumetto Leggi spirituali, fiducia in sé stessi). «Nessuna legge può esser sacra per me, eccetto quella della mia natura», proclama Emerson. «Credi, abbi fiducia in te! Non conformarti a nessuno! Spregia l’opinione degli uomini! Aspira a poter vivere spontaneamente, simile all’erba che spunta e agli alberi che crescono. “Siate, e non sembrate”, ecco l’ammonimento della natura, che sempre opera per vie brevi. Quando il frutto è maturo, esso cade. Quando il frutto è caduto, cade la foglia. L’uomo non potrà esser felice finché non vivrà secondo natura, nel presente al di fuori del tempo».

Libertà del singolo che però è immerso in un tutto, in una dimensione divina del mondo che non accetta di essere imprigionata. L’individualismo di questi pulsanti americani non è quello introverso e piagnone di oggi. È piuttosto coraggio, talvolta perfino ascesi. È incredibilmente ascetica l’alcolica ricerca di Jack Kerouac che si fa monaco on the road, buddista errante e vagabondo del Dharma. Nelle sue pagine spesso sottovalutate c’è un afflato mistico sconosciuto a uno dei suoi autorevoli predecessori, Woody Guthrie di cui Marcos y Marcos ha appena ripresentato Questa terra è la mia terra. In quel libro c’è già e non ancora Bob Dylan, c’è appunto Kerouac, e c’è magari anche il London più socialisteggiante. Dentro Guthrie (e ovviamente dentro Miller e Kerouac) c’è già Charles Bukowski, di cui Tea ha proprio ora ristampato alcuni grandi classici. Roba oscena, se valutata con i criteri del politicamente corretto dei nostri giorni, roba misogina e offensiva per il puritanesimo arcobaleno di ritorno. Eppure, quanta vita. Quanti corpi di carne e sangue, così poco medicalizzati, per cui il sesso è rantolo e impresa e non autodefinizione o rivendicazione. E lo spirito è di nuovo inciso nella carne, e sempre presente.

Sfogliare i saggi di William Burroughs (anche lui intossicato, anche lui libertario nel midollo) contenuti ne La calcolatrice meccanica sfornato poche settimane fa da Adelphi aiuta a comprendere come il virus della parola (a cui Alessandro Gnocchi ha dedicato un bel saggio) abbia infettato la prosa e poi la mente americana. Burroughs, europeizzante e colto come Miller, aveva previsto il capitalismo di sorveglianza, la dittatura del pensiero esercitata dai mediocri. Amava la contaminazione e la violazione dei limiti ma senza mai farne dogma; era meno eroico di Whitman, ma esplorava i bassifondi della modernità come London batteva le foreste. Insubordinato e pirata con educazione ad Harvard, era il più colto di tutti e in fondo la sua opera pare un montaggio - uno dei suoi geniali cut up - di tutti gli autori finora citati, più tanti altri.

In queste settimane i recensori italiani vanno in estasi per James, romanzo di Percival Everett senz’altro gustoso che riscrive le avventure di Tom Sawyer da una prospettiva razziale, con sguardo black e una certa attenzione all’onnipresente razzismo. Per carità, c’è spazio anche per questo, ed Everett sa il fatto suo. Ma che noia, a volte. Che mortorio. Viene nostalgia dei furibondi accoppiamenti di Miller, delle imprese di London e delle peregrinazioni di Guthrie e Kerouac, della sporcizia santa di Bukowski. Viene nostalgia, insomma, della vita che un tempo pulsava da quella parte dell’oceano. Perché sì, un tempo eravamo vivi. Oggi invece, più che nel 1934, siamo soli. E siamo morti.