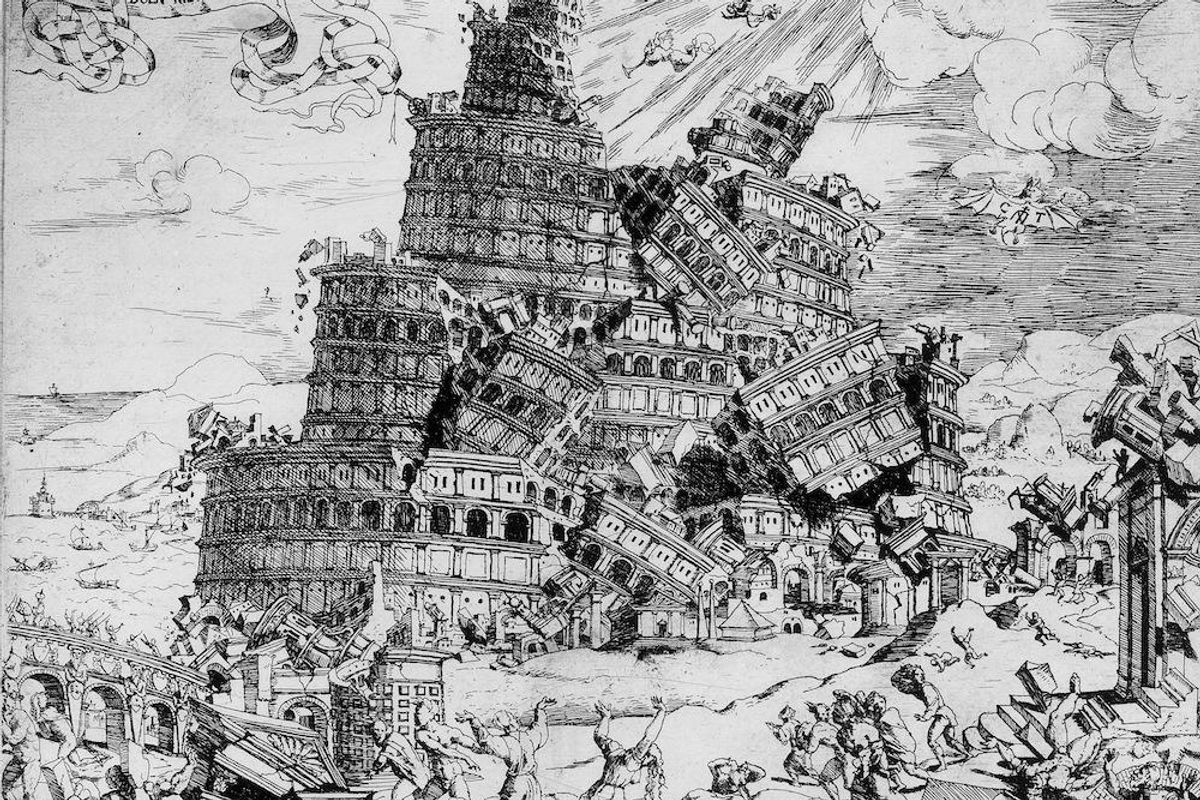

A meno di 300 chilometri dai resti della ziqqurat di Ur, la tipica costruzione religiosa a torre dell'area mesopotamica presso cui si è recentemente tenuto un incontro interreligioso tra il Papa cattolico e alcuni leader di altre religioni, sorgeva un tempo un'altra e più famosa torre la cui costruzione, racconta la Bibbia, suggellava un progetto di affratellamento universale molto più ambizioso. È la torre di Babele, eretta «in una pianura nel paese di Sennaar» (Genesi 11,1-9) e identificata oggi dagli storici con il maestoso Etemenanki, la ziqqurat di Babilonia dedicata al dio solare Marduk voluta da Hammurabi quasi 4.000 anni fa o, secondo la tradizione, dal mitico re cacciatore Nimrod, nipote di Cam (Genesi 10,8-12).

La vicenda è nota. «Emigrando dall'Oriente, gli uomini» allora accomunati da una sola lingua si stabilirono nel Sennaar, la regione tra il Tigri e l'Eufrate, e lì si proposero di costruire «una torre la cui cima tocchi il cielo» con l'intento di acquisire fama e di «non disperder(s)i su tutta la Terra». Ma Dio, vista la loro opera, decise di confondere le loro lingue facendo sì che non si comprendessero a vicenda e fossero perciò costretti a interrompere l'opera e a dividersi per colonizzare ogni parte del mondo, come era stato comandato loro nel giorno della creazione (Genesi 1,28).

Se interpretato alla lettera, il racconto illustra in modo piuttosto chiaro l'antipatia divina - o più laicamente l'inopportunità - delle ambizioni che chiameremmo oggi cosmopolitiche e «globali», di riunire tutti i popoli sotto un'unica direzione per asservirli a una comune «agenda» terrena. La tentazione del sincretismo religioso e civile è assai antica. Un altro pontefice, san Pio X, la definiva «una costruzione puramente verbale e chimerica in cui si vedranno luccicare alla rinfusa e in una confusione seducente le parole di libertà, di giustizia, di fraternità e di amore, di uguaglianza e di umana esaltazione, il tutto basato su una dignità umana male intesa... Un'agitazione tumultuosa, sterile per il fine proposto e che avvantaggerà gli agitatori di masse meno utopisti» (Notre charge apostolique, 1910).

Meno letterale, ma più diffusa, è l'interpretazione allegorica di chi legge nella sfortunato tentativo dei babilonesi una ripetizione in chiave prometeica del peccato di Adamo, di ambire a farsi «come Dio» (Genesi 3,4) elevandosi fino alla la sede celeste mediante la tecnica. Dante colloca il re Nembrot/Nimrod nel pozzo dei giganti colpevoli di avere sfidato la divinità (Inferno XXXI, 58-81) e ne illustra l'impresa tra gli esempi di superbia che adornano la prima cornice del purgatorio (Purgatorio XII, 34-36). Nel De vulgari eloquentia chiarisce lo strumento e il fine: l'umanità «incorreggibile, istigata dal gigante Nembrot, ebbe la presunzione di superare con la tecnica non solo la natura, ma lo stesso naturante, che è Dio» (De vulgari eloquentia,VII,4). L'interpretazione è comune a gran parte della tradizione patristica e rabbinica e ha una delle sue attestazioni più antiche nelle Antiquitates Judaicae di Flavio Giuseppe (I secolo d.C.) in cui si narra che Nimrod si sarebbe fatto tiranno per indurre i suoi sudditi a «oltraggiare Dio e non curarsene e […] non concedere a Dio di essere autore della loro fortuna, ma crederla derivata dalla propria forza». A tale scopo avrebbe dunque ordinato la costruzione della torre, per «vendicarsi di Dio» e mettersi in salvo da un altro diluvio (Antiquitates Judaicae I, 109-121).

Specialmente con l'avvento dei commerci, delle guerre e delle politiche in scala planetaria, il «peccato» cosmopolitico ritorna d'attualità e rivive nei dispositivi di governo continentali e sovranazionali, la cui megalomania declina la stessa volontà di potenza che agita le aspettative riposte nelle nuove tecnologie. Nel 1916 Stefan Zweig pubblicava il saggio Der Turm zu Babel, dove il cantiere interrotto della torre diventava la metafora di un'unità possibile dei popoli europei. Nell'accettare la lettura tradizionale, lo scrittore austriaco la ribaltava in bono per imprimere al suo appello un chiaro accento prometeico, se non proprio blasfemo, di un dio invidioso che «vide con terrore crescere» l'opera dell'umanità «immortale», ne ebbe paura e capì che «non avrebbe potuto essere più forte dell'umanità se non vi avesse seminato di nuovo la discordia». Così il genio dei nuovi costruttori dovrebbe trarre «senso e beatitudine dalla lotta contro il proprio creatore». Il tema di un demiurgo geloso che paventa e ostacola l'elevazione degli uomini al pleroma ricorre da secoli nelle correnti più estreme del pensiero gnostico e neognostico (ad es. La testimonianza veritiera di Nag Hammadi). Più recentemente, il giornalista Stefano Feltri ha ripreso le tesi di Zweig nel libro Populismo sovrano, nel cui ultimo capitolo leggiamo che «quelle idee, un paio di generazioni dopo, sono diventate i mattoni con cui è stata costruita la torre di Babele della nostra Europa».

Che la si legga come un messaggio di fede o come un archetipo senza tempo, la parabola della ziqqurat biblica raffigura una tentazione degli individui e delle civiltà di ogni epoca, ma si rivela oggi più limpidamente che mai, in quest'ultimo scorcio di modernità dove l'erosione dei confini politici e culturali si fonde con una altrettanto sconfinata fiducia nella tecnica che eleva, redime e allude senza più infingimenti alla semidivinità del «postumano», al superamento della natura e perciò anche del suo «naturante». Il centralismo delle «politiche globali», l'interdipendenza delle produzioni e dei consumi, il susseguirsi di emergenze e rimedi planetari e, sopra a tutto, i sistemi di telecomunicazione prima voluttuari, poi utili e oggi surrogati obbligatori di ogni interazione, sotto qualsiasi pretesto, hanno portato a livelli ineguagliati «l'opera di omologazione distruttrice di ogni autenticità e concretezza» che Pier Paolo Pasolini imputava 50 anni fa alla televisione. «Ecco, sono un popolo solo» la cui «sola lingua e le stesse parole» non sono tanto idioma, quanto piuttosto i messaggi, i pensieri e le formule fotocopiati in ogni angolo di mondo, confiteor sempre identici dell'erigendo tempio globale. Il modo e la catena di questa adaequatio ad unum è la «rete» (informatica, di governo, economica, sanitaria eccetera) che connette a pochi vertici le informazioni, i giudizi, gli oggetti d'uso quotidiano, i patrimoni e i corpi di ogni atomo d'umanità, li plasma e li rende governabili con l'istantaneità di un click.

Affinché ciò sia possibile non bastano però i manufatti, bisogna imporli per imporne le ragioni. Tutto deve diventare obbligatorio, tutti devono partecipare al Grande cantiere. Gettata la maschera del filantropo e la livrea del progresso desiderabile, anche il Nimrod odierno deve «mutare gradualmente il governo in tirannide, non vedendo altro modo di distogliere gli uomini dal timore di Dio» (Antiquitates Judaicae, I,113) e imporre a tutti la stessa lingua, cioè lo stesso pensiero, lo stesso nuovo culto. Per la prima volta dacché esiste, la scienza rinuncia agli statuti galileiani, rifiuta il dubbio e la riserva empirica e vuole invece che si «creda» in ciò che «dice». La fallacia ab auctoritate si fa sistema, la fede in studi e dati che nessuno può personalmente verificare si gabellano per antidoti a una credenza acritica, ci si fida per vantare la propria diffidenza, si ubbidisce per marcare la propria indipendenza. Il ribaltamento è totale. L'incertezza scientifica diventa allora certezza sapienziale e rivelata, appunto gnosi, il bitume che impasta i mattoni della torre con cui si va alla conquista del cielo.

I lavori sono a buon punto e si accelera il passo sulle impalcature, la riflessione lascia il passo alla frenesia di chi intravede la meta. Non c'è tempo per discutere. Chi dubita va zittito, chi esita incatenato. I filosofi tacciono, le chiese si accodano, i giornali magnificano i lavori e i leader politici, ormai indistinguibili gauleiter del capomastro, imboniscono a turno le maestranze. Ovunque risuonano «una sola lingua e le stesse parole», il coro unanime dei costruttori. Fin qui la fedeltà al copione biblico è perfetta anche nel lessico. Manca però l'epilogo, quello in cui le crepe negate con rabbia dagli architetti in basso e una volontà di salvezza in alto accentueranno le tensioni sinora represse dalle leggi e dalle edulcorazioni dell'incanto mediatico. Verrà allora a mancare la concordia per completare l'opera e ciascun gruppo troverà la propria lingua e si disperderà secondo la propria storia e i propri pensieri, ciascuno verso un destino che Dio ci ha voluti liberi di abbracciare (Deuteronomio 30,19): fratello coi fratelli, vicino ai vicini, lontano dai lontani. Il crollo non sarà indolore ma, siccome indietro non si torna, è il miglior esito che ci possiamo augurare, l'unico a cui ci dobbiamo preparare.