Vittorio Arminjon e Felice Beato. Pionieri di un mondo fino ad allora isolato e ignoto, lasciarono incredibili testimonianze sul tramonto del Giappone feudale che si apriva dopo secoli di isolamento all'Occidente e ai commerci.

Alla metà degli anni Sessanta dell’Ottocento, il Giappone apriva timidamente le porte all’Occidente rompendo secoli di isolamento totale. Un giorno di luglio del 1866, nel porto di Yokohama apparve la sagoma di un veliero a vapore. Era una nave battente bandiera del neonato Regno d’Italia, la pirocorvetta «Magenta», appartenente alla Regia Marina. Ai comandi l’ammiraglio sabaudo Vittorio Arminjon, comandante di lungo corso proveniente dalla Marina francese. Il militare e funzionario di Vittorio Emanuele II era a capo di una spedizione italiana con fini scientifici ma soprattutto commerciali. Il Giappone, ancora in massima parte sconosciuto agli occidentali, era una delle tappe che il vapore fiore all’occhiello della Marina, avrebbe dovuto compiere con un giro del mondo. La tappa nella terra del sol Levante, dopo un lunghissimo viaggio che toccò l’India e la Cocincina francese, aveva uno scopo legato alla situazione economica dei primi anni dopo l’Unità d’Italia. Riguardava la grave crisi che aveva colpito l’industria della seta del Nord Italia a causa dell’epidemia di pebrina, un virus che attaccava mortalmente i bachi portando il comparto, che era secondo per produzione solo alla Cina, vicino al collasso. Per iniziativa dell’allora ministro Alfonso Lamarmora e dell’ ambasciatore a Parigi e uomo di Cavour Costantino Nigra (che era peraltro nipote di un orientalista) furono iniziate le trattative per giungere ad un accordo commerciale tra Italia e Giappone con la speranza di guarire l’industria della seta importandone i bachi esenti dall’epidemia.

Negli stessi mesi il Giappone passava attraverso una gigantesca quanto dolorosa trasformazione politica sociale ed economica, i cui risvolti diedero fuoco alla guerra civile tra il governo degli Shogun dell’era Tokugawa (dittatori militari al potere dall’inizio del XVII secolo) e le forze dell’imperatore e dei feudatari ad esso fedeli. Fu alla fine dell’era degli Shogun (che saranno sconfitti dalla dinastia imperiale Meiji) che la lenta disgregazione del potere permise una prima timida penetrazione delle potenze occidentali a scopi commerciali e la città di Yokohama divenne un porto franco per le legazioni straniere, pur accolte con generale ostilità dal popolo giapponese e confinate nella città portuale e guardate a vista dagli Yakunin, le guardie locali. Fu in questo periodo di forti tensioni che la delegazione di Arminjon e del suo vice, il tenente di vascello Cesare Sanfelice, giunse presso la costa giapponese ammaliata dalla prima vista del Monte sacro, Il Fuji. Le trattative con i rappresentanti del morente regno degli Shogun ebbero tempi lunghi. Per circa un mese i rappresentanti del Regno d’Italia rimasero in attesa di una risposta muovendosi nei dintorni di Yokohama e regalando tramite gli appunti di Arminjon una delle prime descrizioni del Giappone dell’ottocento e del suo popolo, degli usi e dei costumi tanto diversi da quelli italiani. Il primo contatto fu con una schiera di giunche di pescatori che vennero incontro alla «Magenta» alla luce delle lanterne. A casa di Monsieur Roches, un rappresentante del governo francese, Arminjon e i suoi rimasero colpiti dalla semplicità degli ambienti e per la prima volta ebbero modo di vedere la splendida perizia nella falegnameria nella realizzazione dei pannelli divisori e nel trattamento particolare della carta utilizzata al posto del vetro alle finestre. Nei pressi dell’abitazione del francese i delegati italiani conobbero l’arte nipponica del benessere. La zona era infatti caratterizzata da fonti di acqua calda di origine vulcanica, che sapientemente convogliate nei bagni termali, offrivano la possibilità di usufruire del rito del massaggio e dell’idroterapia. Ancora più colpì Arminjon ed i suoi la pratica dell’agopuntura, vista per la prima volta, e quella molto diffusa della pratica del «moxa», oggi nota nel mondo come moxibustione. Si trattava dell’applicazione topica di sigari accesi di artemisia vulgaris allo scopo di riscaldare i punti di agopuntura ed il sangue perché ne beneficiassero gli organi malati. Molti giapponesi all’epoca della spedizione italiana mostravano segni di ustioni per l’applicazione del moxa, tanto che il diffusissimo uso del tatuaggio era dovuto anche alla risoluzione dei problemi estetici creati dalle cicatrici da calore.

L’equipaggio del «Magenta» passò parecchio tempo nel porto franco di Yokohama, la città concessa ai diplomatici e ai rappresentanti commerciali europei e americani. Una città nella città, in quanto era difesa da un fossato che la separava dai quartieri dei nativi, spesso ostili con lo straniero. Negli anni Sessanta del XIX secolo, la presenza di occidentali si attestava attorno alle trecento persone, che eleggevano un rappresentante governativo a rotazione tra le nazionalità presenti. Durante l’attesa per la firma del trattato commerciale, Arminjon e i suoi uomini ebbero modo di conoscere da vicino la vita del Giappone al tramonto dell’era Shogun, una terra ancora dominata da regole feudali tuttavia molto differenti dalle forme viste durante il Medioevo europeo. Più libertaria della società feudale occidentale, quella nipponica era un misto di sottomissione (per la divisione in caste), obbedienza militare e svago (erano moltissime le feste religiose e civili durante l’anno) a cui i signori della terra procuravano i beni necessari al loro svolgimento. La città era viva. Nelle botteghe gli italiani videro l’arte del ferro e della spada (un marinaio della «Magenta» fu anche arrestato per aver comprato una katana, pratica vietata agli stranieri), quella delle ceramiche finissime le cui decorazioni includevano anche scene erotiche. Tra le meraviglie di Yokohama i delegati di re Vittorio Emanuele III videro i bonsai, capirono l’arte complessa della loro coltivazione ed i piccoli giardini zen. Al porto videro la caotica e frenetica attività degli uomini di fatica. Seminudi, caricavano e scaricavano le navi con la sola forza delle loro braccia essendo privi di animali da soma o carri merci. Nei vicoli di Yokohama trovarono negozi di animali che, oltre a diverse specie di scimmie addomesticate, gli italiani videro razze canine ignote in Europa, con le fattezze simili a quelle dei cani pechinesi ma totalmente autoctone. Gli europei che frequentavano le case dei dignitari nipponici rimanevano colpiti dalle semplicità dei costumi e degli arredi, la loro sobrietà dovuta anche al fatto che mostrare ricchezza era severamente proibito sotto il dominio degli Shogun. Quello che più colpiva gli stranieri era il contrasto tra una società rigidamente divisa e il senso di solidarietà verso i ceti più bassi. Ai quali erano concessi alcuni vizi molto radicati nella tradizione nipponica, come il teatro popolare e la prostituzione. Era concesso in generale il divorzio, anche se poco praticato per l’alto senso dei Giapponesi di famiglia e onore. Colpivano le donne sposate dei ceti più abbienti, che erano solite dipingersi i denti con uno smalto naturale nero che in caso di separazione dal marito venivano fatti ritornare allo stato originario. La notte un tamburello scandiva l’attività delle ronde degli yakunin, mentre il suono di un fischietto annunciava l’imminente uscita per le strade dei cantastorie ciechi, oggetto quasi di venerazione. I non vedenti, accompagnandosi con gli strumenti tradizionali, allietavano le serate delle famiglie trovato cibo, elemosina ed accoglienza. I ciechi, alla metà dell’ottocento, erano molti perché avevano perso la vista per le conseguenze delle ondate epidemiche di vaiolo. Gli italiani di Arminjon visitarono anche Tokyo (allora Edo o Yeddo) la capitale del morente regno Tokugawa, che all’epoca contava già più di 1,5 milioni di abitanti. A Yeddo fu firmato il trattato con i dignitari di corte. Era il 25 agosto 1866. Prima di suggellare il primo accordo commerciale con il Sol Levante, i rappresentanti italiani mostrarono i doni che avevano tenuto nella stiva della «Magenta». Quasi tutte le regioni dell’Italia unita vi erano rappresentate. Da Torino erano arrivate stoffe, drappi e la cioccolata. Da Milano la seta e l’argenteria, da Bergamo dolci e confetture, da Brescia i fucili da caccia, da Napoli la lava del Vesuvio lavorata con pietre preziose. Non mancò Venezia con i vetri di Murano ed il marmo da Palermo. Poco dopo la firma del documento, ad Arminjon ed i suoi giunse la notizia della sconfitta della Marina italiana a Lissa, dove un compagno di accademia del comandante della spedizione perse la vita. L’Italia chiamò, ed ora nuovamente richiamava.

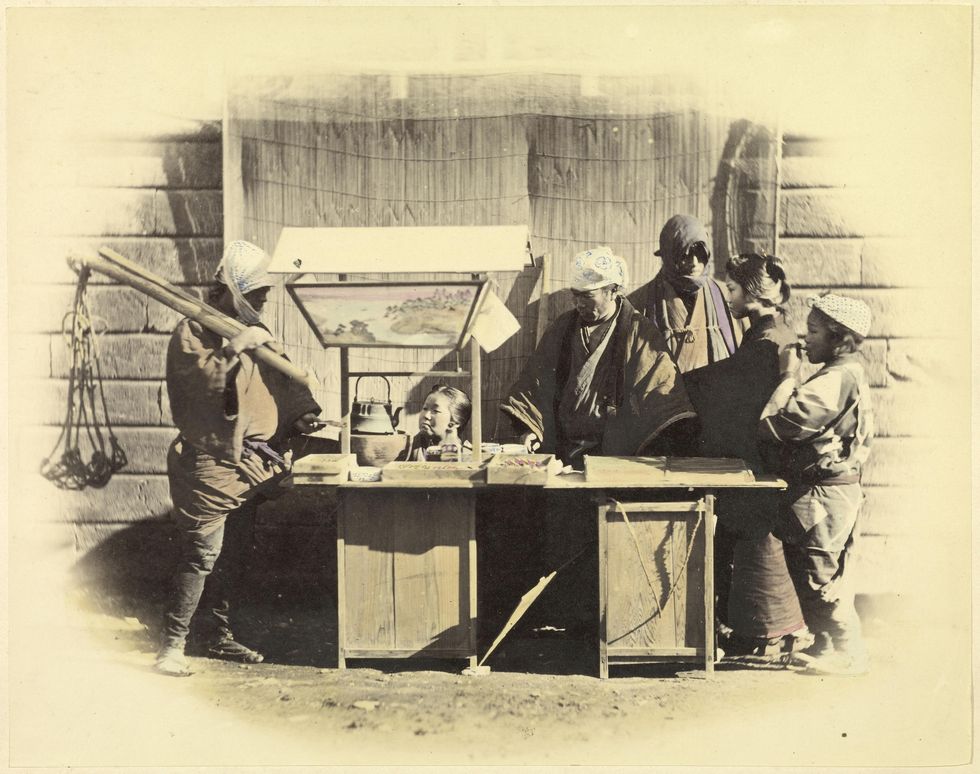

Il panorama fu lo stesso, la città di Yokohama. Se Arminjon lasciò nei suoi diari di viaggio una preziosa testimonianza scritta delle prime impressioni del Giappone moderno un altro Italiano fissò quella terra lontana e ancora sconosciuta grazie ad una delle scoperte tecnologiche più importanti dell’Ottocento: la fotografia. Felice Beato era nato a Venezia (o forse a Corfù) nel 1823. Figlio di commercianti, si trasferì giovane a Londra (dove fu ribattezzato Felix). Si avvicinò presto allo studio della fotografia e, spirito avventuriero, volle trasportare per il mondo la sua apparecchiatura per testimoniare mondi lontani. L’italiano fu considerato il primo fotoreporter di guerra della storia quando nel 1855 documentò le ultime fasi della guerra di Crimea con la caduta di Sebastopoli. Tre anni dopo fu inviato nell’India britannica dove da Calcutta fece base per testimoniare con la fotografia i moti contro il dominio della Compagnia britannica delle Indie e quindi in Cina dove fu impegnato a documentare le fasi della Guerra dell’Oppio. In Giappone arrivò attorno al 1863, tre anni prima di Arminjon e si stabilì nella città di Yokohama assieme alla legazione britannica. Qui aprì il proprio studio fotografico dal quale nacque una vera e propria scuola di fotografia che influenzò gli allievi giapponesi dell’italiano e i coloristi che rendevano le stampe delle vere e proprie opere d’arte. Mentre Arminjon preparava la spedizione del 1866, Beato già scattava le fasi cruciali della guerra civile giapponese. Famosa la serie di scatti realizzati durante la campagna di Shimonoseki alla fine del 1864 ma anche i ritratti della popolazione di Yokohama, posati di uomini e donne, samurai e dignitari, popolani e feste scattati con un gusto che anticipò di un secolo le copertine dei grandi periodici patinati di tutto il mondo.Il suo studio divenne un punto di riferimento per i giovani giapponesi affascinati dalla fotografia dell'italiano. Tra i suoi allievi i più importanti rappresentanti della scuola di Yokohama, Uchida Kuichi, Ogawa Kazumasa, e Kusakabe Kimbei.

Beato rimase a Yokohama fino al 1884, quando decise di salpare nuovamente, questa volta per il Sudan, dove testimoniò un'altra guerra coloniale britannica al seguito del barone Garnet Wolseley. Si dice che a causa del suo carattere inquieto ed incline al rischio, il fotografo italo-britannico avesse perso tutta la sua fortuna giocando d'azzardo alla borsa dell'argento di Tokyo. Sicuramente un'eredità, dopo la sua morte avvenuta a Firenze nel 1909, l'ha lasciata. Le sue fotografie del Giappone hanno influenzato notevolmente la passione per l'art japonaise che trionfò in Europa alla fine del secolo Diciannovesimo.