Provate a immaginare di trovarvi soli e incatenati in una caverna in mezzo a montagne sconosciute, in balia di topi e serpenti in estate e del freddo pungente in inverno, in una misteriosa località, sotto costante minaccia di morte qualora un vostro famigliare non potesse pagare il riscatto del rapimento. Senza mai parlare con nessuno, se non con i vostri sequestratori quando vi portano un po' di cibo e attendendo le loro insindacabili decisioni. Potrebbe essere lo scenario di un incubo, per Carlo Celadon, 51 anni compiuti, è stata una realtà durata esattamente 832 giorni, nella quale si è trovato imprigionato dopo l'irruzione di un commando di 4 malviventi della 'ndrangheta calabrese nella villa di famiglia ad Arzignano (Vicenza). Era il 25 gennaio 1988, Carlo si trovava in compagnia solo dei domestici: quella sera il padre Candido, industriale del distretto della concia (deceduto nel 2004), il fratello e la sorella erano fuori casa.

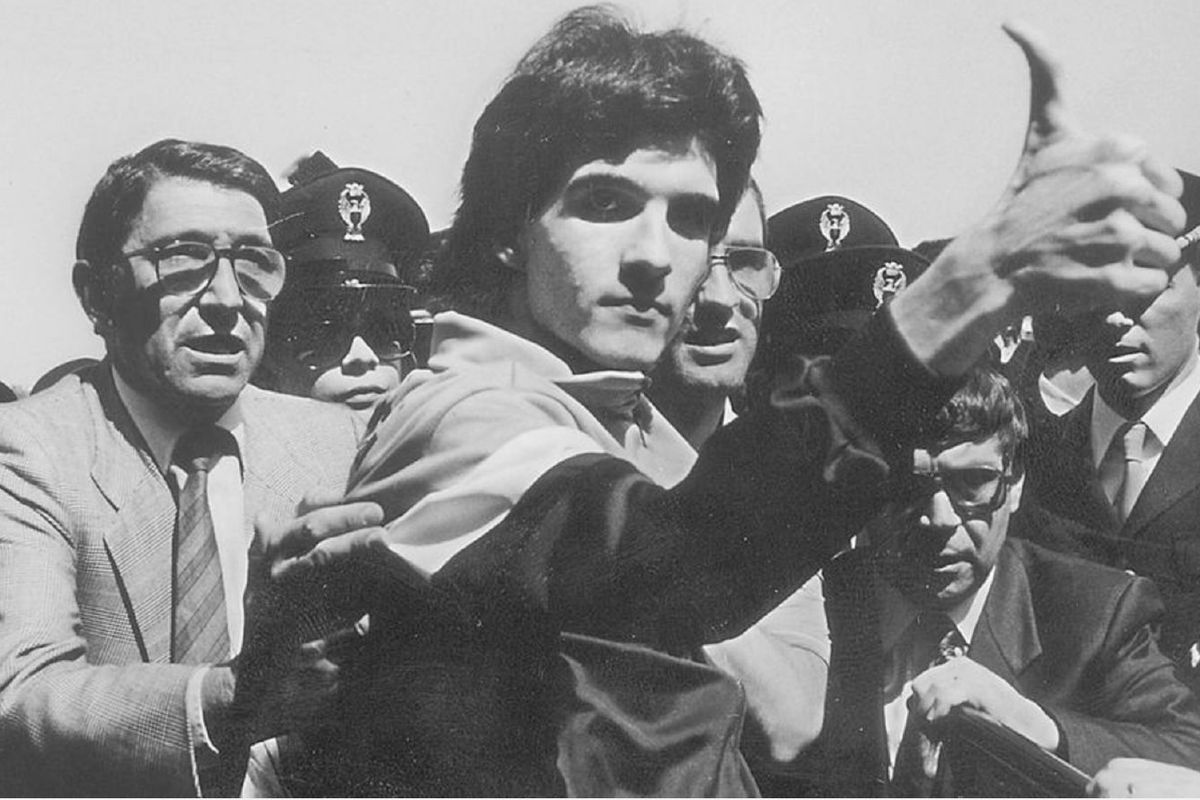

Il 30 gennaio il ragazzo avrebbe compiuto 19 anni, fu costretto a trascorrere il compleanno in anfratti sperduti dell'Aspromonte, nella Calabria più selvaggia. Non erano ancora finiti gli anni dei rapimenti di quella che passò alla cronaca con il nome di «Anonima sequestri», localizzata tra Calabria e Sardegna e che atterrì l'Italia soprattutto dal 1970 al 1990. Tra le sue vittime ci fu anche Fabrizio De André. Quello di Carlo fu il più lungo dei feroci sequestri di persona - i cui proventi servivano a rafforzare gli investimenti in traffici illeciti della criminalità organizzata -, più lungo anche di quello di Cesare Casella, durato 743 giorni. Oggi Carlo è un uomo sereno, che ha fatto i conti prima di tutto psicologici con questa sciagurata avventura. È sposato, ha due figli e vive a Vicenza. La sua professione è quella di trader nei mercati finanziari.

Come ha vissuto il lockdown da coronavirus?

(sorride). «Non si può fare nemmeno un lontano paragone con quell'esperienza del sequestro. Si è parlato di “arresti domiciliari", ma in fondo c'era un po' di libertà. Mantenendo le distanze ci si poteva recare al supermercato o fare un breve giro dell'isolato. Regnavano però la paura di contrarre il virus e quelle terribili immagini in tv. In casa ci siamo organizzati, abbiamo acquistato attrezzi per la ginnastica. Anche i ragazzi hanno reagito bene impegnandosi online con la scuola. Certamente, con le città deserte, psicologicamente non è stato facile».

La fine del «tutti in casa» è coincisa con i 30 anni dalla sua liberazione. Tra il 4 e il 5 maggio 1990 fu rilasciato dai suoi sequestratori, dovette riprendersi in mano la vita.

«Dopo la fine del sequestro iniziò il periodo della “ricostruzione". È stata dura. Pesavo 45 chili, dagli 80 di prima. Mi sono sottoposto a tre mesi di fisioterapia. Riuscivo a parlare solo della mia vita durante la prigionia, il mio vocabolario si era ridotto a poche parole. Avevo quasi dimenticato tutto il resto. Vedevo mio padre come il nemico, perché i miei sequestratori mi avevano fatto credere questo, dato che dicevano: “Tuo padre ti vuole morto. Non vuole pagare il riscatto". Prima frequentavo il liceo scientifico, non ho più voluto andare a scuola. Desideravo lavorare. Grazie a mio padre e a mio zio, che mi hanno insegnato il mestiere, mi sono inserito nella conceria a Chiampo (che, anni più avanti, cessò l'attività, ndr.). È stato un recupero graduale, ascoltavo gli altri, ho potuto tornare a parlare superando il trauma».

Che cosa ricorda della sera del rapimento?

«I sequestratori non dissero nulla. Mi legarono e bendarono, mi chiusero nel bagagliaio di un'auto e il viaggio durò 17 ore. Venni nascosto in grotte e buche diverse, circa sette volte fui spostato in un altro luogo di prigionia, ma non ho mai saputo dove mi trovavo. Non ero in grado, all'epoca, di riconoscere gli accenti italiani. Sapevo dei sequestri, del fatto che erano gestiti da sardi e calabresi, che poteva accadere che i sardi portassero i rapiti in Lazio. In teoria avrei potuto trovarmi anche in quella Regione. Solo il giorno della liberazione ho scoperto che ero in Calabria».

La portarono a spalle dal nascondiglio, in una strada in località Cristo di Zervò, nell'abitato di Platì (Reggio Calabria), dove ancor oggi c'è un crocefisso.

«Ero allo stremo. Non potevo reggermi in piedi. Mi accasciai sulla strada. Loro fuggirono nei boschi. Passò un'auto, chi era alla guida mi vide ma non si fermò. Però poi tornò indietro assieme alla polizia, gli agenti mi portarono in caserma senza parlare, fui rifocillato».

Le hanno mai proposto di tagliarsi i capelli durante la prigionia?

«Assolutamente no. Infatti, dopo quasi due anni e mezzo assomigliavo a Gesù. Quei capelli lunghi sono serviti per proteggermi dal freddo».

Ha pregato?

«Molto. A un certo punto non riuscivo più a vedere una fine. M'illudevo che sarei stato liberato, magari dopo un mese, invece trascorrevano i giorni ed ero sempre prigioniero, nel terrore. Iniziò una specie di gioco macabro con il cervello che non riuscivo a controllare. Dopo essere andati agli appuntamenti con mio padre o dopo avergli telefonato, i sequestratori mi dicevano: “Tuo padre non vuole pagare. Ti vuole morto". Utilizzavano questa tecnica con gli ostaggi».

Cosa le portavano da mangiare?

«Tonno, carne in scatola, provola, prosciutto, pane. E acqua. Ad un certo momento mi portarono un fornelletto con una bomboletta e degli spaghetti. Mi dissero che per passare il tempo e distrarmi potevo cucinarli».

Lo fece?

«Pochissimo. Facevo fatica anche a mangiare».

E per i bisogni corporali?

«Avevo un secchio, a distanza di 30 centimetri dal letto di assi di legno, che provvedevano a svuotare quando arrivavano».

Poteva vedere i rapitori?

«Mai. Ero obbligato a indossare il passamontagna».

Si rivolgevano a lei in italiano o in dialetto?

«Sempre in italiano».

Le diedero giornali o qualche quaderno, una penna?

«Mai avuto l'occorrente per scrivere, ma non li avevo nemmeno chiesti. Per un po' di tempo mi portarono La Gazzetta dello Sport, che leggevo dalla prima all'ultima riga. Altri quotidiani no, perché avrei potuto apprendere notizie circa l'andamento delle trattative sul rapimento».

Si è ammalato durante quei tremendi giorni?

«Ho avuto febbre e dissenteria. Non mi diedero farmaci, Avevano scommesso forse sul fatto che, essendo giovane, avrei potuto resistere. Diciamo che se la sono giocata».

Suo padre pagò due riscatti, il primo da 5 miliardi di lire, il secondo da 2: sette miliardi in tutto. Come mai?

«Perché dopo il pagamento del primo riscatto fui venduto a un'altra banda. Ho avuto una ventina di carcerieri. Ne hanno presi sei, ma si trattava di bande preparate, anelli di una catena dove spesso l'anello successivo non sapeva tutto su quello precedente».

Tre sequestratori furono condannati a quasi 30 anni di carcere, altri due a pene di 25 e 18 anni. Ritiene congrua la pena o ci voleva l'ergastolo?

«Penso che 30 anni siano quasi una vita e il tribunale ha stabilito così. Una volta pronunciata la sentenza, ho cercato di allontanarmi da questa esperienza. Bisognava voltare pagina, pensare a star bene, a lavorare bene, perché la mente è una brutta bestia e quando si entra in circoli viziosi e negativi, rischia di diventare un'arma letale».

Nel corso del suo rapimento, un avvocato calabrese, Aldo Pardo, si propose come tramite con i sequestratori.

«Si dimostrò uno sciacallo e imbrogliò la mia famiglia, sottraendole denaro. Di sicuro so solo che fu radiato dall'Ordine degli avvocati».

I suoi aguzzini, al processo, furono anche condannati al pagamento di cifre ingenti. Vi è stata restituita almeno una parte dei riscatti?

«Zero».

Lo scorso giugno, nell'ambito di un'indagine sulle infiltrazioni camorriste in Trentino la polizia ha arrestato Angelo Zito che, come emerge da una registrazione telefonica, sarebbe stato coinvolto nella gestione del suo sequestro. Che ne pensa?

«Non mi ha sorpreso più di tanto, so che molti di loro sono ancora a piede libero. A cadenza più o meno quinquennale succede qualcosa che mi costringe a rispolverare quella esperienza. Nei primi due anni dopo la mia liberazione ero spesso invitato a trasmissioni televisive, poi ho detto basta. Mi fu proposto di scrivere un libro, cosa che non ho fatto: desideravo solo riprendere la mia vita».

Quali sono oggi i suoi progetti?

«Di poter continuare a lavorare, dopo il Covid-19 la tassazione in Italia è diventata insopportabile. E assicurare un'educazione ai miei figli».