Il Covid ci rende sudditi e contenti. È l’epoca del dispotismo condiviso

La pandemia di Covid-19 del 2020 sarà ricordata per l'alto numero di vittime, per la sofferenza vissuta da tante persone e famiglie, per la lunga quarantena che ci ha costretti a stare chiusi in casa, per il lockdown che ha coinvolto numerose attività economiche e commerciali, per la crisi che ne è scaturita e le relative tensioni sociali. Ma da un punto di vista politico, anzi di filosofia politica, a che cosa abbiamo assistito? Fin dall'inizio della quarantena ciò che mi ha colpito è come in quasi tutti i Paesi, e in particolare in Italia, siano state immediatamente sospese le abituali procedure costituzionali. Nel breve volgere di alcuni giorni abbiamo smesso, di fatto, di essere una Repubblica parlamentare: il Parlamento è stato scavalcato e messo da parte, e al suo posto la politica ha scelto di utilizzare lo strumento dei decreti della presidenza del Consiglio. Voi direte: c'era la necessità di agire in fretta. Certo, ma la facilità e, direi, l'accordo generale in base al quale il parlamentarismo è stato, nella sostanza, annullato, fanno pensare. È come se tutti noi - mondo politico e cittadini - di fronte a quello che è stato percepito come un grave pericolo, avessimo riconosciuto che il sistema parlamentare è un lusso che ci possiamo permettere quando le cose vanno bene, o non troppo male, ma non è uno strumento adeguato quando si tratta di affrontare crisi pesanti e inaspettate. Infatti, nel momento in cui, con la pandemia, il Paese è stato messo di fronte a uno stress test, ci è venuto del tutto spontaneo ignorare il Parlamento e affidarci all'esecutivo mediante la decretazione d'urgenza. […]

Allo stesso modo, mi ha colpito la disinvoltura con cui il governo ha sospeso alcune libertà costituzionalmente garantite e la corrispondente naturalezza con cui l'opinione pubblica ha accettato la sospensione, manifestando piena disponibilità e mostrandosi collaborativa. Si tratta di precedenti di una certa importanza, sui quali sarebbe, perlomeno, il caso di interrogarsi. Se una svolta autoritaria è avvenuta in così breve tempo e senza opposizioni di sorta, cosa impedisce che possa avvenire di nuovo, magari riutilizzando un altro allarme riguardante la salute pubblica?

Se con tanta facilità è stato possibile rendere politicamente accettabile ciò che in una democrazia liberale di norma non lo è, chi ci garantisce che l'esperimento non possa essere ripetuto, magari su scala più ampia e duratura? E come mai la svolta è stata possibile? Come mai la sospensione di alcuni diritti di libertà, delle garanzie costituzionali e delle prerogative parlamentari ha potuto essere decretata e applicata con tanta facilità? Se qualcuno riuscisse a trasformare la situazione d'emergenza nella normalità, che cosa avverrebbe? Perché è stato così facile passare rapidamente dalla democrazia a una forma di democratura, un sistema nel quale le sembianze sono ancora democratiche ma il potere è di fatto autoritario? […] Pensando a ciò a cui abbiamo assistito, mi sovviene un'espressione che può suonare ossimorica: dispotismo condiviso. Che sia stata una forma di dispotismo risulta abbastanza lampante.

Le funzioni di governo sono state concentrate nelle mani di un ristretto gruppo di persone e l'autorità è stata esercitata in modo tale da azzerare le garanzie costituzionali e i diritti di libertà. Ma è stato un dispotismo condiviso perché i cittadini, anziché protestare con forza contro la soppressione delle libertà, o quanto meno porre qualche domanda e manifestare qualche dubbio, sono apparsi del tutto allineati e, anzi, desiderosi di essere governati proprio in questo modo, lasciandosi trasformare in poco tempo da cittadini in sudditi. Avverto l'obiezione: ma c'era in ballo la vita delle persone! Certo, e ciò dimostra quanto sostenevo poc'anzi, ovvero che, se di fronte a uno stress test il parlamentarismo, le garanzie costituzionali e i diritti di libertà diventano beni privi d'importanza, vuol dire, perlomeno, che occorre interrogarsi sulla cultura politica di stampo occidentale: è qualcosa di sostanziale o è solo apparenza? […] Il fatto che perfino la Chiesa cattolica abbia accettato le limitazioni e, anzi, si sia dimostrata più realista del re, non dovrebbe essere considerato, come invece è avvenuto, del tutto normale. Nemmeno per un istante la gerarchia, dal Papa in giù, ha pensato di appellarsi ai consolidati principî della libertas Ecclesiae.

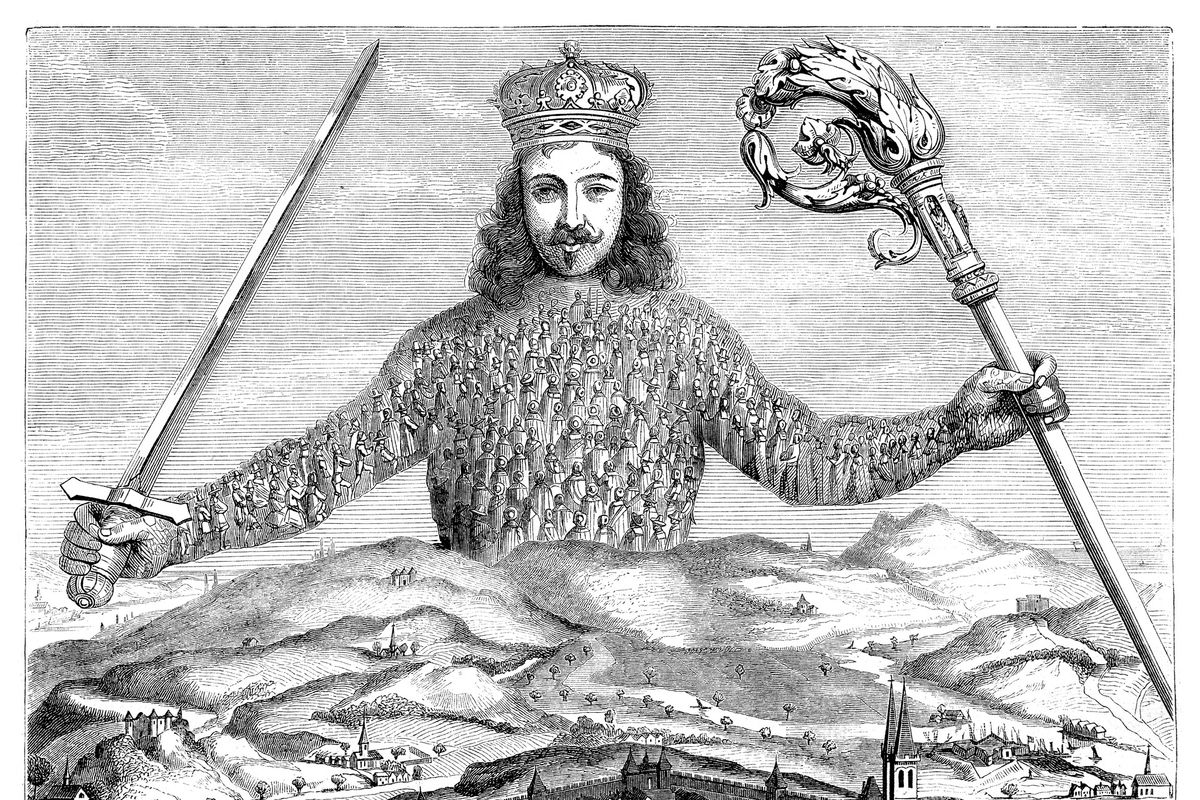

Al contrario, i pastori, con pochissime eccezioni, sono apparsi talmente ligi al rispetto delle norme introdotte con la decretazione d'urgenza da sembrare desiderosi di far parte di una Chiesa di Stato, disposta a disfarsi della propria autonomia e a mettersi nelle mani del potere civile. Tanto è vero che, a fronte di palesi abusi da parte delle autorità civili, i vescovi si sono schierati con lo Stato e non con i preti e i fedeli, che hanno visto infranto il diritto al culto e calpestata la libertà religiosa. Dal punto di vista politico-istituzionale, la vicenda della pandemia ha rimesso al centro della scena lo Stato. È come se sotto i nostri occhi avesse ripreso forma il Leviatano di Hobbes, proclamando del tutto lecito, e sensato, che gli esseri umani, sottoposti alle dure leggi di una vita pericolosa, si mettano nelle mani dello Stato autoritario per acquisire quel livello di sicurezza che da soli non sono in grado di assicurarsi. Il dispotismo condiviso è stato dunque un dispotismo statalista.