- Dallo staff della candidata sconfitta un’idea grottesca: «Biden si dimetta per far diventare la Harris la prima leader donna (per poche settimane)». Intanto nel partito è in corso una feroce resa dei conti.

- Trump ha messo alla frontiera meridionale Tom Homan e come vice della sua squadra Stephen Miller, entrambi noti per le posizioni dure sull’immigrazione.

Lo speciale contiene due articoli.

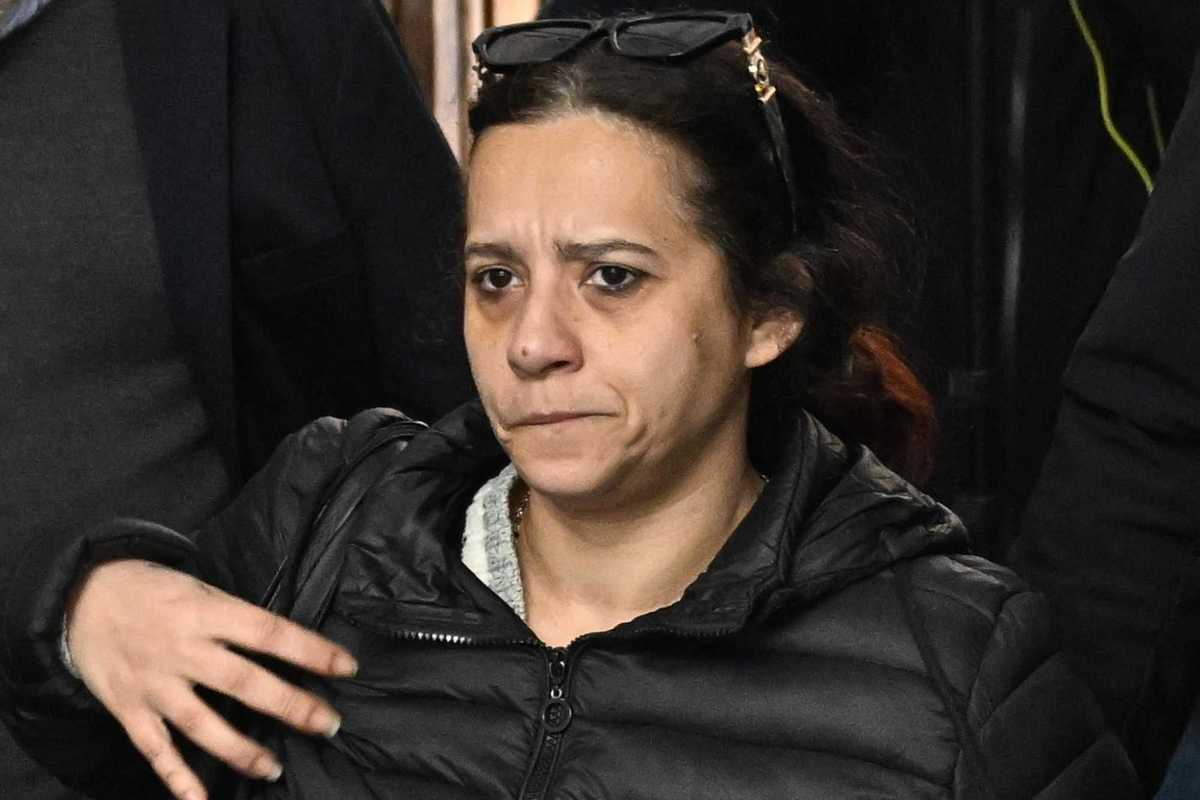

Non c’è pace per Kamala Harris dopo la clamorosa batosta elettorale che ha rimediato la scorsa settimana. Prima la volevano alla Corte Suprema, adesso la vogliono addirittura presidente a tempo. L’ex direttore della comunicazione del suo staff, Jamal Simmons, ha infatti detto che Joe Biden dovrebbe dimettersi, per far sì che la sua attuale vice possa diventare il primo presidente donna della storia americana.

«Joe Biden è stato un presidente fenomenale, ha mantenuto molte delle promesse che ha fatto. C’è ancora una promessa che può mantenere: essere una figura di transizione», ha dichiarato Simmons l’altro ieri. «Potrebbe dimettersi dalla presidenza nei prossimi 30 giorni e rendere Kamala Harris presidente degli Stati Uniti. Potrebbe risparmiarle di dover supervisionare la transizione del 6 gennaio della sua stessa sconfitta», ha proseguito, riferendosi al fatto che è il vicepresidente degli Stati Uniti a dover sovrintendere alla certificazione dei voti elettorali al Congresso il 6 gennaio successivo all’anno delle presidenziali. Non solo. Secondo Simmons, con questa mossa, la Harris diventerebbe il quarantasettesimo presidente degli Stati Uniti: il che creerebbe dei problemi al merchandising di Trump, visto che i suoi gadget e le sue magliette portano tutti il numero «47». Ricordiamo che, in base al 25° emendamento, in caso di morte o dimissioni del presidente, è il vice a prenderne il posto (fu così che Gerald Ford subentrò al dimissionario Richard Nixon nel 1974).

Non è la prima volta che, negli ultimi giorni, vengono ipotizzati improbabili ruoli per la vicepresidente uscente. La scorsa settimana, un ex deputato statale dem, Bakari Sellers, aveva esortato il giudice della Corte suprema, Sonia Sotomayor, a dimettersi per permettere all’attuale Casa Bianca di nominare la Harris al suo posto. Insomma, c’è chi vuole la Harris presidente, sebbene per poche settimane, e chi la vedrebbe bene con un incarico a vita alla Corte suprema. Tutto questo, nonostante il conclamato fallimento di una campagna, la sua, che è andata platealmente a sbattere, nonostante avesse raccolto un miliardo di dollari in finanziamenti elettorali. Non solo. Secondo il Washington Times, la campagna della vicepresidente avrebbe addirittura lasciato un debito di circa 20 milioni: debito, almeno in parte dovuto agli eventi organizzati con le celebrities che avevano appoggiato l’allora candidata dem.

L’Asinello farebbe quindi forse meglio a fare autocritica, anziché ventilare ipotesi sul futuro della Harris alla Casa Bianca o alla Corte suprema. E intanto, nella sinistra americana, continuano a volare gli stracci. Bernie Sanders ha definito le richieste di dimissioni alla Sotomayor come «insensate», mentre il deputato dem centrista Dean Phillips, che aveva sfidato Biden senza successo alle ultime primarie, ha attaccato i vertici del suo stesso partito. «Non sono stato l’unico a riconoscere cosa sarebbe probabilmente successo la scorsa settimana. Sono stato l’unico disposto a dirlo», ha detto. Nei giorni scorsi, Sanders aveva accusato l’Asinello di aver «abbandonato» la working class, mentre alcuni deputati dem, come Seth Moulton, hanno preso nettamente le distanze dall’estremismo woke (a partire dal tema degli atleti transgender). A criticare il «wokeismo» è stato anche lo stratega democratico, James Carville.

Nel frattempo, però, ben lungi dal fare autocritica, l’establishment dem continua a cercare di scaricare la colpa della disfatta su Biden. «Se il presidente se ne fosse andato prima, forse ci sarebbero stati altri candidati in lizza», ha affermato Nancy Pelosi. «La decisione di Joe Biden di candidarsi di nuovo alla presidenza è stato un errore catastrofico», ha rincarato la dose l’ex speechwriter di Barack Obama, Jon Favreau. È però tutto da dimostrare che, dopo la debacle della Harris, il vecchio establishment dem sarà politicamente in grado di sopravvivere. Nonostante stia cercando di gettare tutta la responsabilità sul presidente uscente, difficilmente riuscirà a convincere l’Asinello di questa tesi. D’altronde, il fermento che agita il partito sta lì a dimostrarlo.

Lo scontro interno che va delineandosi è quello tra l’ala «operaia» e quella «liberal»: negli ultimi dieci anni, la prima è stata sistematicamente sacrificata alla seconda, fino a produrre il disastro in cui i dem sono incorsi alle ultime presidenziali. Obama, che pure nel 2008 era emerso come candidato della working class, si è fatto man mano assorbire da quello stesso establishment dem a cui aveva dichiarato originariamente guerra. E le sue responsabilità nella sconfitta sono enormi. Fu lui, nel 2020, a impedire che si svolgesse una dialettica franca e fisiologica alle primarie dem. Fu lui a «imporre» Biden, credendo di poterlo convincere a ritirarsi dopo un solo mandato, salvo non prevedere che, spinto dai famigliari, il vecchio Joe avrebbe resistito. Poi, quando è stato silurato a forza, era ormai troppo tardi. Obama non era convinto della Harris ma, a soli tre mesi dal voto, nessun astro nascente dem - da Josh Shapiro a Gavin Newsom - ha voluto metterci la faccia. È così è scesa in campo la vicepresidente con Obama che ci ha messo, almeno ufficialmente, la faccia. E adesso l’ex presidente dem rischia, insieme alla Pelosi e ai Clinton, di pagarne seriamente le conseguenze politiche.

Trump punta sui falchi anti invasione

La squadra di Donald Trump inizia a prendere forma. Dopo aver nominato Susie Wiles come capo dello staff della Casa Bianca e Stephen Miller suo vice, il presidente in pectore ha scelto la deputata Elise Stefanik come nuova ambasciatrice statunitense all’Onu: parliamo del ruolo che, tra il 2017 e il 2018, fu di Nikki Haley. «Elise è una combattente incredibilmente forte, tenace e intelligente, sostenitrice dell’America First», ha dichiarato Trump. Ricordiamo che la Stefanik è una delle principali alleate parlamentari del tycoon e che, a maggio 2021, era diventata presidente del gruppo repubblicano alla Camera, prendendo il posto della deputata antitrumpista Liz Cheney. La scelta della Stefanik è indicativa del tipo di approccio duro che Trump ha intenzione di adottare nei confronti delle Nazioni unite. Appena lo scorso 4 novembre, la diretta interessata ha emesso un comunicato severissimo verso l’Unrwa. «Gli Stati Uniti devono sostenere la decisione di Israele di vietare all’Unrwa, che è infiltrata da Hamas, di operare in Israele, Cisgiordania e Gaza», ha dichiarato, per poi aggiungere: «L’amministrazione Biden-Harris ha inviato oltre un miliardo di dollari all’Unrwa dal 2021, riempiendo le casse di questo fronte terroristico», ha concluso. Era invece settembre scorso, quando la deputata dichiarò: «Le Nazioni Unite hanno approvato a larga maggioranza una vergognosa risoluzione antisemita per chiedere che Israele si arrenda ai terroristi barbari che puntano alla distruzione sia di Israele sia dell’America». Insomma, scegliendo la Stefanik, Trump ha deciso di lanciare un segnale tutt’altro che morbido nei confronti dell’Onu.

Ma questa non è l’unica nomina significativa degli ultimissimi giorni. Il tycoon ha infatti designato come responsabile della frontiera meridionale l’ex direttore dell’Immigration and Customs Enforcement, Tom Homan. Tra il 2017 e il 2018, costui fu tra i principali artefici della stretta all’immigrazione clandestina, promossa dalla prima amministrazione Trump. La sua nomina rappresenta quindi un segnale del fatto che il presidente in pectore è intenzionato a tirare dritto contro gli immigrati irregolari. D’altronde, secondo indiscrezioni, il tycoon starebbe già lavorando a dei decreti, da firmare il giorno stesso dell’insediamento, per avviare delle espulsioni di massa. A essere messi nel mirino dovrebbero essere innanzitutto i clandestini che hanno commesso reati.

Nominando Homan, il presidente in pectore non vuole solo rassicurare i propri elettori ma anche lanciare un segnale di deterrenza nei confronti dei migranti. Lo stesso Miller fu tra gli ideatori del decreto che, nel 2017, vietava l’ingresso negli Usa ai cittadini di alcuni Paesi musulmani.

Dal canto suo, Robert Kennedy jr punta al dipartimento della Salute. Non a caso, sta rilasciando delle dichiarazioni di guerra contro Big Pharma. «La guerra della Food and drug administration contro la salute pubblica sta per finire», ha affermato, per poi aggiungere: «Questo include la sua aggressiva soppressione di psichedelici, peptidi, cellule staminali, latte crudo, terapie iperbariche, composti chelanti, ivermectina, idrossiclorochina, vitamine, cibi puliti, sole, esercizio fisico, nutraceutici e qualsiasi altra cosa che faccia progredire la salute umana e non possa essere brevettata dall’industria farmaceutica».

Non è insignificante notare che, secondo il sito Open Secrets, nel 2024, Pfizer e Merck hanno dato rispettivamente il 58,8% e il 58,1% dei propri finanziamenti elettorali al Partito democratico.