«Stipendi da urlo a spese dei poveri. Ecco il vero volto del sistema Ong»

Era addirittura il 2003 quando Mario Giordano pubblicò un libro che ebbe grande successo e suscitò parecchie polemiche intitolato Attenti ai buoni. Quel testo snocciolava «truffe e bugie nascoste dietro la solidarietà», e a quanto risulta è ancora ferocemente attuale. Almeno stando a ciò che racconta un giovane uomo che l’ambiente «solidale» lo frequenta da tempo, e lo conosce molto bene.

Nicolò Govoni, classe 1993, è originario di Cremona e sul suo sito si definisce «scrittore e attivista per i diritti umani», oltre che presidente e direttore esecutivo «dell’organizzazione non-profit Still I Rise». Il suo nome, in effetti, è piuttosto conosciuto ai frequentatori delle librerie: Govoni ha pubblicato vari volumi con Rizzoli (tra cui Se fosse tuo figlio e Fortuna), ha tenuto conferenze su palchi rinomati, ha partecipato a festival ed eventi in giro per l’Italia e, nel 2020, lo hanno addirittura proposto per il premio Nobel per la pace. Insomma, stiamo parlando di un ragazzo che si è costruito una robusta carriera, e che è stato parecchio ascoltato dai media ogni volta che ha preso la parola a favore dei migranti.

Il tema, in effetti, sembra stargli parecchio a cuore. Tra le altre cose, ha lavorato in un campo profughi in Grecia, dove, nel 2018, assieme ad altri volontari ha fondato la sua organizzazione umanitaria. Dalla sua biografia apprendiamo che «le condizioni disumane dell’hotspot hanno portato Nicolò a scrivere il suo secondo libro, Se fosse tuo figlio (Rizzoli, 2019), una denuncia contro i soprusi perpetrati dalle autorità greche sui profughi».

Visto l’interesse suscitato dai racconti di Govoni sui «dannati della Terra», viene da chiedersi se i media e il bel mondo intellettuale riserveranno la stessa attenzione a ciò che egli ha scritto in questi giorni sul suo profilo Facebook. Si tratta di un lungo post che inizia così: «Sto per dire qualcosa di estremamente divisivo e so che farò incazzare parecchia gente stanotte, ma lo faccio comunque: il settore della cooperazione internazionale fa schifo e va smantellato e ricostruito completamente. Ho trovato più onestà tra le multinazionali che tra le Ong». Niente male come attacco, no? Quel che segue è ancora più ruvido.

«Sono quasi 10 anni che opero nel settore e, come direttore esecutivo di un’organizzazione presente in svariati Paesi e avente rapporti con tutti i grandi marchi della cooperazione, sono arrivato a questa certezza dopo tanti, tanti tentativi e l’illusione iniziale, come la maggior parte di noi speranzosi, che il non profit fosse davvero il mondo dei “buoni”. Mi sbagliavo terribilmente e, proprio perché ne faccio parte, ho la responsabilità morale di dire la verità», scrive Nicolò con amarezza.

La sua denuncia parte della qualità del lavoro. «Il livello della cooperazione internazionale è generalmente infimo. Parlo della qualità dei servizi. Parlo della qualità delle strutture amministrative. Ma soprattutto, parlo della qualità dei cosiddetti “professionisti” del settore», attacca Govoni. «Qui il buonismo è dilagante e, dato che tanto è “carità”, ci si fa sempre andare bene tutto, anche le briciole. Ovviamente solo a spese delle persone che si millanta di “aiutare”».

Lo scrittore elenca alcune dolorose realtà che si celano sotto la patina del buonismo: «Fare “educazione” nella cooperazione significa 9 volte su 10 scuole di lamiera, insegnanti impreparati, percorsi educativi senza sbocchi, mentre i dirigenti a Roma bevono champagne», racconta. «Scarsissima rendicontazione e trasparenza in struttura. Tante organizzazioni sono dei carrozzoni costosi, obsoleti e rallentati da una burocrazia fasulla, volta solamente a nascondere… Tutta l’incompetenza di “esperti” che non sopravviverebbero un mese nel mondo dell’industria, ma che nel non profit fanno carriera. Perché i poveri, i rifugiati e gli ammalati, per loro fortuna, non si possono lamentare. E quindi va bene così».

La denuncia del sistema risulta piuttosto pesante, anche perché non parte da qualcuno che sia ostile alle Ong, tutt’altro. E quando si arriva alle buone vecchie questioni economiche, il post di Govoni diviene fiammeggiante. «I “professionisti” del settore prendono spesso salari da capogiro», dice l’autore-attivista. «E questo, di per sé, non è neanche il vero problema. Sono totalmente a favore di dare anche 20.000 euro al mese a qualcuno che sta salvando milioni di vite umane. Se vogliamo davvero costruire un mondo migliore, dobbiamo riconoscere agli eroi ciò che meritano. Peccato che nella cooperazione si prendano anche (esempio pratico) 12.000 euro al mese per fare immissione dei dati - sì, il semplice database - dalle 9 di mattina alle 5 di pomeriggio, weekend esclusi, con villa pagata dall’organizzazione, mentre la gente muore nelle baraccopoli due strade più in là. E questo non è qualunquismo, sono letteralmente i colleghi del settore che conosciamo personalmente. Il problema è che ci sono così tanti soldi e così poca trasparenza in questo settore che la mediocrità viene scambiata per normalità - sempre a scapito di chi si dovrebbe “aiutare”, naturalmente».

Basterebbero queste righe a demolire un intero modello, però Govoni non si ferma, e infila il dito nella piaga economica. «Spesso e volentieri, nei bilanci di missione, fino al 20% del budget sotto la voce “facilitazione” nasconde gli oneri di corruzione. Ebbene sì, le tangenti. Le mazzette. A livello istituzionale, nel Sud globale, la cooperazione è da sempre uno dei promotori principali della cultura delle bustarelle». E questa è solo una parte del problema. Nicolò, infatti, fornisce altri dettagli suggestivi: «I costi di realizzazione dei progetti sono quasi sempre inflazionati dalla corruzione interna, il famigerato “magna magna” generale. Ecco come la cooperazione sperpera i fondi. […] Il problema non è tanto il magna magna generale quanto la quasi totale assenza di controllo. Perché la vera crisi non è in basso, sul campo. La vera crisi è nel sistema». Dopo i guai economici, ci sono quelli culturali. «Dalla pornografia della povertà alla banalizzazione della realtà, dalla demagogia al populismo per culminare proprio con la strumentalizzazione mediatica, la cooperazione internazionale non è solo rea di fare scarsa informazione, ma è soprattutto colpevole di diseducare attivamente il pubblico su alcuni dei temi più cruciali, sfumati e ramificati del Pianeta: i diritti umani», spiega Govoni. E prosegue: «Nel 2020 il Wfp ha vinto il Nobel per la Pace, ma ad oggi la sua strategia marketing abusa ancora di immagini lesive della dignità individuale quali i bambini ricoperti di mosche, le madri che si strappano le vesti, i neonati scheletrici, senza mai uno straccio di approfondimento sulle cause alla radice di ciò che divulga. Unicef usa ancora slogan quali “Salva i bambini malnutriti” che, oltre ad alimentare il complesso del salvatore bianco, dipingono la povertà come inevitabile, quasi endemica nel Sud globale, sottraendosi sempre all’entrare nel merito delle cause geopolitiche, coloniali e neoimperialistiche che causano i veri problemi alla base». Del resto, secondo Govoni «troppo spesso l’aiuto umanitario viene utilizzato come uno strumento di politica estera, di lobby, di ingerenza internazionale. Alcune volte viene strumentalizzato per creare avamposti economici nei Paesi “aiutati” a favore dei Paesi “aiutanti”. Altre volte, invece, diventa addirittura un’arma di guerra».

Sia chiaro: Nicolò non fa di tutta l’erba un fascio, spende parole di apprezzamento per realtà come Medici senza frontiere, ed evita di sparare nel mucchio. Ma conclude il post rabbiosamente: «Se non fosse per Still I Rise - che ha fatto comunque i suoi errori e ha i suoi problemi da risolvere - non lavorerei mai nell’umanitario. Preferirei lavorare per Amazon - sì, Amazon - dove almeno sarei onesto sulla mia mancanza di etica, la mia avidità e la mia sete di potere, anziché fingere bontà ma pensare comunque solo ai soldi, alla carriera e allo status. Il settore dell’aiuto umanitario - e così tanti degli individui che lo compongono - è una delle delusioni più grandi della mia vita».

Non è certo la prima volta che sentiamo frasi di questo genere. Ciclicamente qualcuno che lavora nel settore decide di farsi sentire e prova a denunciare ciò che non va. Sembra, tuttavia, che l’intero sistema «umanitario» prosegua da decenni a marciare nello stesso modo. Solo che quando si prova a farlo notare, si viene immediatamente accusati di essere dei razzisti egoisti e senza cuore. Ebbene: quelli che abbiamo elencato sono i risultati dall’ipocrisia che è vietato scalfire. Oggi, come vent’anni fa, bisogna sempre stare «attenti ai buoni».

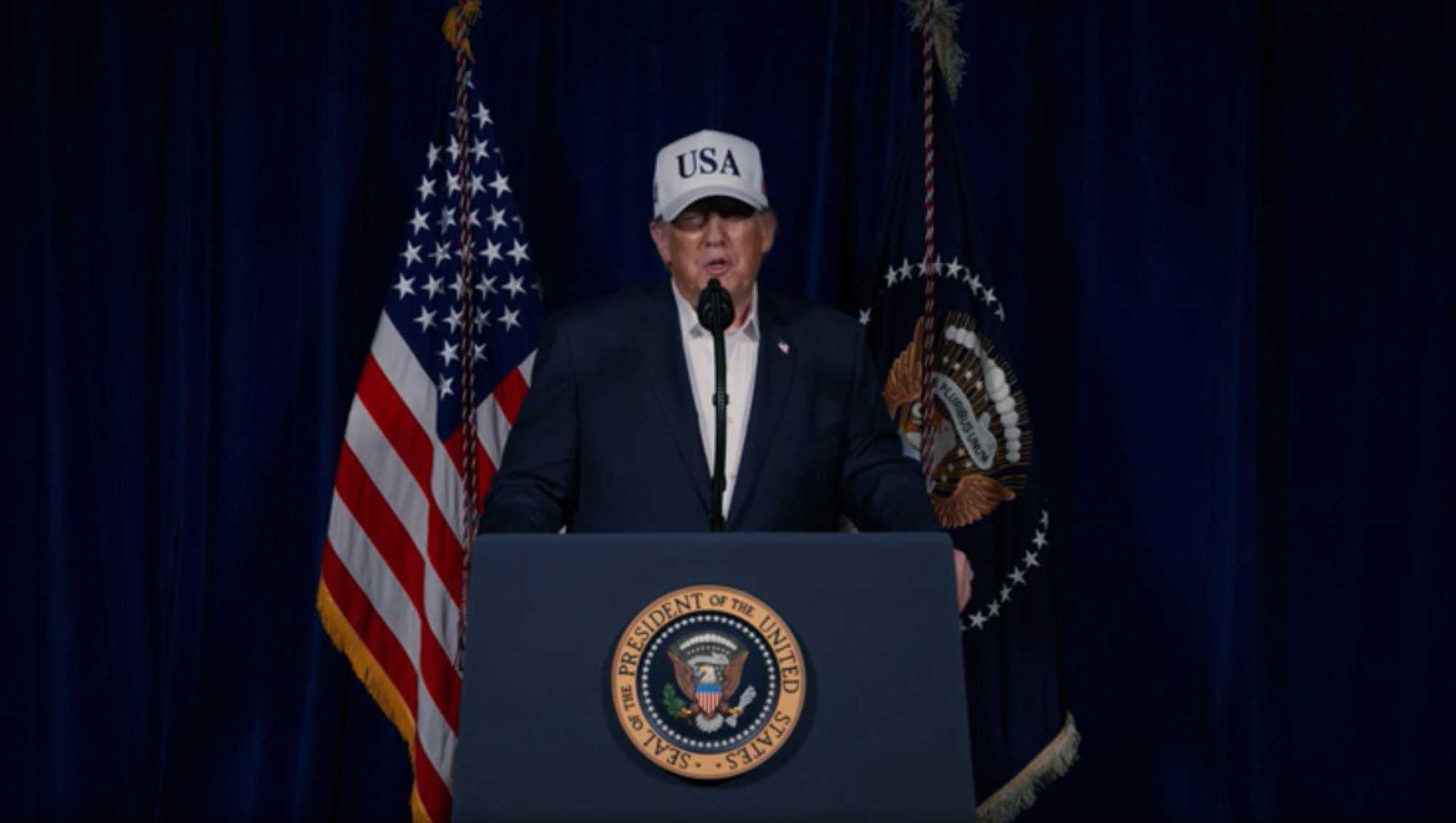

Donald Trump (Ansa)

Donald Trump (Ansa)