True

2022-03-13

14 marzo 1972: la morte di Giangiacomo Feltrinelli

True

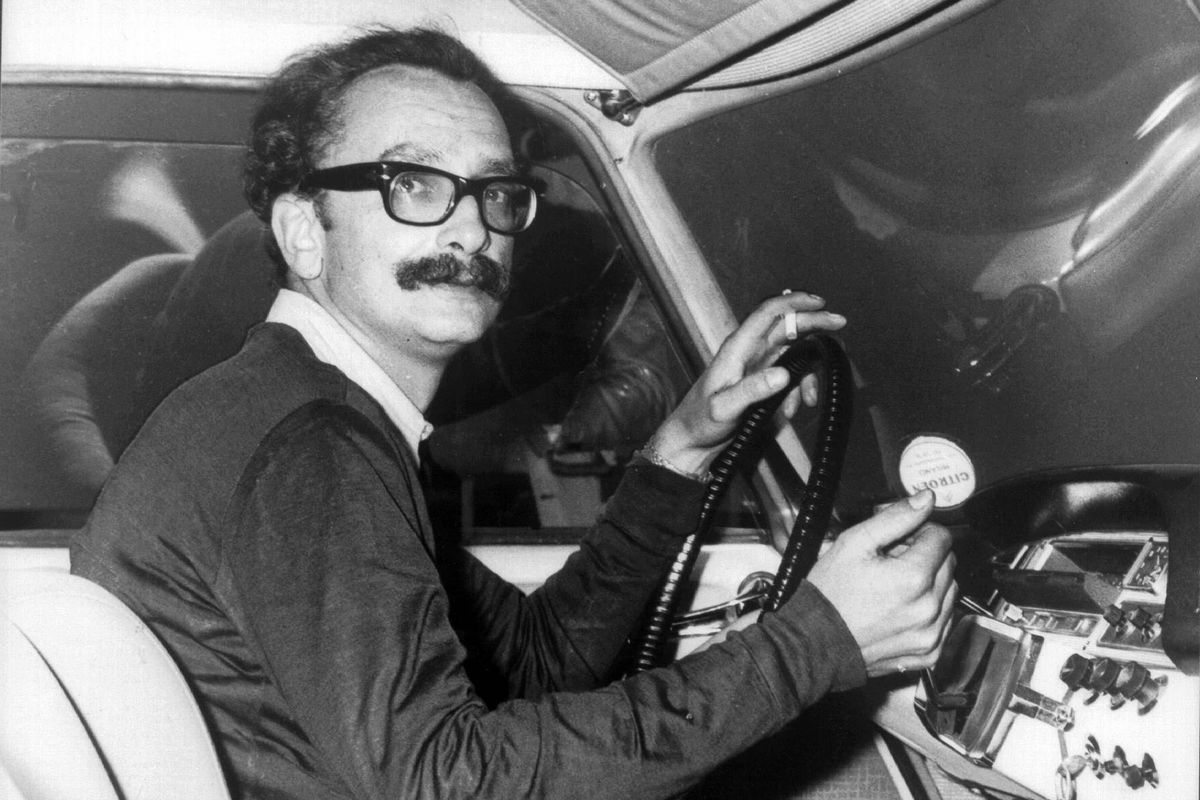

Giangiacomo Feltrinelli (Ansa)

45°29'44.7"N 9°18'30.2”E: fine solitaria di un «rivoluzionario»

Quel traliccio c’è ancora oggi, alto e con i due bracci tesi a sostenere i cavi dell’alta tensione di una linea dell’Enel che attraversa il territorio del comune di Segrate nell’hinterland a est di Milano, vicino alla trafficata provinciale 103 Nuova Cassanese. Oggi la sua vista è parzialmente nascosta da un grande centro direzionale che mezzo secolo fa non era stato ancora costruito. Lì, nella dura terra erbosa all’ombra del pilone giaceva supino il corpo di un uomo, o meglio quel che ne rimaneva. Nessuno si accorse, alle prime luci dell’alba del 14 marzo 1972 cosa nascondesse in realtà quel botto udito nel silenzio. Molti pensavano fosse stato il bang di un jet militare per la vicinanza della base dell’Aeronautica militare del vicino aeroporto di Linate. A ritrovare quel cadavere solitario, accanto al quale rimasero 43 candelotti di dinamite fu il fiuto del cagnolino Twist che Lorenzo Stringhetti aveva portato a passeggio nei campi il pomeriggio di quel giorno di 50 anni fa. La scena fu davvero macabra, perché la forte deflagrazione aveva strappato entrambe le gambe al cadavere e lo aveva sfigurato, tanto da renderne molto difficile l’identificazione. Quando le forze dell’ordine arrivarono sotto il traliccio trovarono i documenti nelle tasche della vittima intestati a tale Vincenzo Maggioni, quarantaseienne di Novi Ligure residente a Milano. Nelle tasche anche 90 franchi svizzeri e la bella somma (per allora) di 200mila lire in contanti. Un apparente mistero, una chiara intenzione: quella di far saltare la linea e provocare un black-out a mezza Milano. Durante le ricognizioni degli inquirenti un indizio fu trovato nelle vicinanze un furgone camperizzato Volkswagen color verde pallido targato MI G64262 intestato ad un pensionato, con indizi che riportavano al possibile confezionamento di un ordigno. Ma alle prime verifiche presso la motorizzazione la sezione dell’antiterriorismo (guidata dal commissario Luigi Calabresi che verrà assassinato esattamente due mesi più tardi) scoprì che il proprietario aveva già segnalato all’ente di non aver mai posseduto quel furgone. Tutti gli uffici anagrafe smentirono di aver mai emesso i documenti trovati addosso al cadavere. Chi era Vincenzo Maggioni in realtà?

La verità emerse tre giorni dopo sui giornali, anche se già dal giorno successivo al ritrovamento del corpo gli inquirenti avevano imboccato la strada giusta. Oltre agli indizi già elencati, la Polizia trovò due elementi molto significativi nelle tasche del cadavere: una foto di una signora con un ragazzo e soprattutto un «peso» cubano con l’effigie di Fidel Castro. Tutti i dubbi scompariranno all’istituto di medicina legale quando Inge Schönthal, giornalista e fotografa tedesca riconobbe il corpo del marito: Giangiacomo Feltrinelli, fondatore della casa editrice e rampollo di una delle famiglie più ricche d’Italia.

«Il fascismo che ritorna, l'ossessione, la rivoluzione sul modello di Cuba»

Di Feltrinelli non vi era più traccia dal 1969: si era dato alla clandestinità in quell’anno che viene universalmente riconosciuto come l’incipit degli anni di piombo e della strategia della tensione. Una tensione reale, che i media riportavano quotidianamente negli episodi di violenza politica che avevano caratterizzato la coda degli anni Sessanta. E l’annus horribilis si era concluso con la bomba di piazza Fontana. Quello successivo chiuse invece con il fallito golpe Borghese del 7 dicembre 1970. Il Paese entrava nella «notte della Repubblica» all’ombra della Guerra Fredda e di tutte le sue conseguenze sul corso della politica italiana. In questo quadro storico maturò l’idea rivoluzionaria di uno dei personaggi più controversi di quegli anni, l’editore e imprenditore comunista che finì la sua corsa ai piedi di un traliccio. Qualcuno lo aveva definito allora il «padrone delle ferriere che gioca alla rivoluzione». Entrambi i termini di questo ossimoro potrebbero essere considerati corretti, eccetto che se quello di Feltrinelli fu un gioco, finì davvero male. Erano due estremi che fecero cortocircuito, un po’come l’innesco dei candelotti sul traliccio. Che fosse un personaggio controverso, spigoloso e difficile da comprendere fino in fondo era un fatto noto a tutti già dagli anni Sessanta. Che fosse padrone nessun dubbio. Anche le «ferriere» erano una realtà di fatto, perché il cognome legato indissolubilmente alla grande casa editrice raccontava di ben altre ricchezze, nate dalle generazioni precedenti a quella di Giangiacomo, classe 1926. Le ferriere c’erano davvero ed erano le «Acciaierie e ferriere lombarde Falck», simbolo della rivoluzione industriale e del capitalismo italiano, di cui il padre era grande azionista. E non finiva con l’acciaio la grande potenza dei Feltrinelli. Tutto ciò che fu la storia del grande capitale italiano della prima metà del Novecento portava il nome della famiglia milanese: Lloyd Triestino, Assicurazioni Generali per citare le più importanti. L’impero economico della famiglia era cominciato a Milano con il grande commercio di legnami del nonno di Giangiacomo, Carlo, che si allargò al possesso di un istituto di credito omonimo e alla direzione della società «Edison» e la guida per un periodo del Credito Italiano. Ma anche terreni e allevamenti in Brasile e Argentina, tenute in Carinzia, palazzi e ville in tutta Italia. Una ricchezza sconfinata, nella quale crebbe il giovane e tormentato Giangiacomo. La guerra, dopo una breve adesione alle organizzazioni giovanili fasciste, la passò in una grande tenuta di famiglia all’Argentario (acquistata nel 2005 da un oligarca russo e oggi sequestrata per il conflitto in Ucraina), mentre Mussolini viveva i seicento giorni di Salò a Gargnano presso una delle grandi ville proprio dei Feltrinelli. Alla resistenza, che in seguito diventerà una delle ossessioni del giovane Giangiacomo, aderì verso la fine del conflitto unendosi all’esercito cobelligerante che risaliva la Penisola. Fu in questi mesi che il giovane figlio di grandi industriali costruì il mito della «guerra di guerriglia» all’italiana, vale a dire quella dell’insurrezione armata nelle grandi città del Nord come I Gap di Giovanni Pesce, che divenne una figura mitizzata dal giovane Feltrinelli. Il comunismo del giovane ricco di famiglia nasceva con le armi, doveva proseguire con le armi, manu militari. Pur avendo aderito e finanziato il Pci (pecunia non olet), a Giangiacomo fu sempre invisa la svolta di partito facente parte del sistema parlamentare nato nel dopoguerra. Aveva odiato l’amnistia dell’allora guardasigilli Palmiro Togliatti che nel 1946 scelse di non portare avanti la rivoluzione evitando al Paese una fine come quella della Grecia del dopoguerra. I fascisti andavano puniti fino in fondo, la rivoluzione comunista doveva proseguire. I fascisti divennero la sua seconda ossessione. Nel mezzo del percorso tormentato del «partigiano» milionario, nacque l’esperienza della casa editrice omonima da lui fondata nel 1954, partita con l’idea di offrire la cultura a prezzi popolari per le «masse» divulgando le idee rivoluzionarie ma anche mostrando il terzo dei grandi ossimori che caratterizzarono la sua figura. E’grazie a Feltrinelli che il grande pubblico italiano poté conoscere l’opera di uno dei più grandi letterati dissidenti dell’Urss, Boris Pasternak, bandito dalla censura sovietica e autore del capolavoro della letteratura mondiale «Il dottor Zivago». A lui si deve anche il lancio de «Il Gattopardo» di Tomasi di Lampedusa. Mosca e il mondo dei blocchi contrapposti erano un grave ostacolo allo sviluppo del socialismo, e il Pci (il partito comunista più forte d’Europa) era totalmente succube di tale situazione geopolitica. Cinque anni dopo la fondazione della società editrice, Feltrinelli trovò l’esempio di una idea rivoluzionaria nata a grande distanza dall’Italia. Nel 1959 l’isola di Cuba era teatro della rivoluzione socialista di Fidel Castro e Ernesto «Che» Guevara, una conquista ottenuta con la guerriglia (che Giangiacomo amava) e che aveva posto Cuba come una spina nel fianco dei paladini dell’anticomunismo, gli Stati Uniti della Guerra Fredda targata CIA. L’incontro personale con il Lìder maximo segnò profondamente il pensiero dell’editore milanese, accendendo ancora di più le sue idee di rivoluzione. Cuba diventò il punto di riferimento per un ampio programma di eversione nel cuore dell’occidente, l’Italia. L’isola del «Che» era la via giusta al socialismo non allineato a Mosca, che nel 1956 e nel 1968 aveva schiacciato le idee di libertà di Ungheria e Cecoslovacchia con i carri armati. Dalla seconda metà degli anni Sessanta Giangiacomo Feltrinelli visse nel terrore che il fascismo potesse riprendere il potere e l’ossessione divenne incontrollabile. In Grecia nel 1967 era nato il regime dei colonnelli, mentre dietro il palcoscenico delle democrazie occidentali si muovevano i servizi segreti nel nome dello «stay behind» atto a bloccare lo sviluppo dei movimenti comunisti in Europa. In Italia scoppiava la contestazione studentesca, che Feltrinelli (come Pasolini appartenente a una generazione precedente) non sentì come vera rivoluzione di popolo, ma figlia di giovani che non avevano visto la guerra. Addirittura a Roma durante un intervento alla Sapienza occupata l'editore fu sbeffeggiato al grido di «'A Feltriné...dacce li sordi!». Piuttosto Giangiacomo era rimasto profondamente colpito dalla scoperta del «piano Solo», un progetto di golpe militare progettato segretamente in caso di avanzata del Pci in Italia. E di conseguenza la guerriglia, quella che nel 1945 aveva combattuto nelle strade dell’Italia lacerata e divisa dagli eventi bellici, occupò da allora la sua mente in maniera sempre più ossessiva. Non a caso la prima organizzazione armata clandestina della storia dell’Italia degli anni di piombo, di ispirazione marxista e guevarista, nacque dal terrore, che nella mente dell’editore si presentava con il rumore del nuovo fascismo che bussava alle porte d’Italia, al quale era necessario rispondere con le armi in pugno. All’organizzazione clandestina Feltrinelli diede il nome di Gap (Gruppi d’Azione Partigiana) nel 1970, dopo che le rivendicazioni e le lotte operaie dell’autunno caldo avevano fatto ritenere al fondatore del nucleo che la base rivoluzionaria italiana fosse matura. Il mito della Revoluciòn rivisse nella funzione di un’isola italiana del Mediterraneo nella mente di Giangiacomo, la Sardegna, che avrebbe dovuto diventare come Cuba dopo un rovesciamento delle istituzioni e la separazione dell’isola dal resto d’Italia. Il fondatore dei Gap sapeva che in alcune zone della Sardegna era particolarmente vivo in quegli anni il movimento separatista, con connivenze con il braccio armato rappresentato dall’Anonima sarda di “Grazianeddu” Mesina, un progetto che fu in seguito abbandonato per le differenze sostanziali tra il separatismo sardo e le idee marxiste di Feltrinelli. I Gap iniziarono ad agire con il loro leader già in esilio volontario e colpirono fortunatamente senza mai spargere sangue. Il primo morto della lotta armata di colore rosso fu infatti compiuto dal coevo «Gruppo XXII Ottobre», che a Genova freddò brutalmente il fattorino dello Iacp Alessandro Floris. I Gap, ancora una organizzazione acerba, colpirono più che altro a scopo dimostrativo tra il 1970 e il 1972. Tramite apparecchiature radio clandestine disturbarono più volte i programmi della Rai come preparazione a futuri annunci di presa del potere. In altri casi si produssero in attentati notturni contro cantieri dove in precedenza si erano verificati incidenti mortali sul lavoro e poco altro. Feltrinelli rientrò a Milano poco dopo aver incontrato per l’ultima volta in Austria, dove la famiglia aveva possedimenti, il figlio Carlo di appena dieci anni. La sua mente è ormai annebbiata dalla foga rivoluzionaria, alimentata da personaggi a dir poco ambigui che avevano deciso di seguirlo: ex partigiani disoccupati, alcuni operai sardi emigrati in Germania e poco altro. Era un uomo solo e schiacciato dalle proprie ossessioni quel Feltrinelli che alla vigilia della morte addirittura cercò di convincere il vecchio capo partigiano valsesiano Vincenzo Moscatelli a riprendere le armi. Solo tornò a Milano per cercare di farla cadere nelle tenebre, quelle tenebre che l’ossessione di un colpo di stato fascista avevano prodotto nella sua testa. Voleva sostenere la lotta che pochi giorni prima era sfociata per l’ennesima volta nelle strade della città cuore economico del Paese quando l’11 marzo 1972 una manifestazione della «maggioranza silenziosa» si era scontrata violentemente con gruppi di extraparlamentari di sinistra. Annebbiato dalla foga di colpire, di agire, Feltrinelli pagò con la vita quell’idea di far sentire che quel solitario miliardario sparito dall’Italia era tornato a sostenere la lotta. La versione degli inquirenti e delle perizie parla di un solo tradimento: quello di orologerie di scarsa qualità e di imperizia nel posizionamento delle cariche di innesco al traliccio di Segrate. Un incidente, in buona sostanza. Ma non si risparmiarono nei mesi a seguire le teorie del complotto a base di firme di primo piano come quella di Camilla Cederna, che con la tesi dell’assassinio di Feltrinelli vide una sorta di secondo Pinelli. Altri sostennero che la mano fosse dei servizi segreti, altre ancora degli stessi compagni che avrebbero tradito il compagno-padrone. A terra rimaneva inerte il corpo di uno dei figli di quella grande famiglia che fece il capitalismo italiano, ma anche il padre di un’azienda che ha fatto la storia dell’editoria italiana. E quarantasei candelotti, duecentomila lire, 90 franchi svizzeri e la terra intrisa di sangue. Qualcuno che lo aveva conosciuto negli ultimi anni raccolse l’eredità dei Gap nella lotta armata targata poi Br. Il sogno ossessivo di Feltrinelli si sarebbe rivelato premonitore perché l’Italia sarebbe diventata presto rossa. Ma del colore del sangue versato in nome dell’attacco al «cuore dello Stato», quando ormai la sagoma del traliccio di Segrate era svanita nella nebbia del terrore rosso.

Continua a leggereRiduci

Il cadavere dell'editore, figlio di una delle famiglie che fecero il capitalismo italiano, fu trovato sotto un traliccio a Segrate. Ucciso dal tritolo ma anche dall'ossessione di un ritorno del fascismo. Dilaniato dallo scoppio e dalle contraddizioni di un «padrone delle ferriere» innamorato della guerriglia che scoprì Pasternak, un dissidente dell'Urss. 45°29'44.7"N 9°18'30.2”E: fine solitaria di un «rivoluzionario»Quel traliccio c’è ancora oggi, alto e con i due bracci tesi a sostenere i cavi dell’alta tensione di una linea dell’Enel che attraversa il territorio del comune di Segrate nell’hinterland a est di Milano, vicino alla trafficata provinciale 103 Nuova Cassanese. Oggi la sua vista è parzialmente nascosta da un grande centro direzionale che mezzo secolo fa non era stato ancora costruito. Lì, nella dura terra erbosa all’ombra del pilone giaceva supino il corpo di un uomo, o meglio quel che ne rimaneva. Nessuno si accorse, alle prime luci dell’alba del 14 marzo 1972 cosa nascondesse in realtà quel botto udito nel silenzio. Molti pensavano fosse stato il bang di un jet militare per la vicinanza della base dell’Aeronautica militare del vicino aeroporto di Linate. A ritrovare quel cadavere solitario, accanto al quale rimasero 43 candelotti di dinamite fu il fiuto del cagnolino Twist che Lorenzo Stringhetti aveva portato a passeggio nei campi il pomeriggio di quel giorno di 50 anni fa. La scena fu davvero macabra, perché la forte deflagrazione aveva strappato entrambe le gambe al cadavere e lo aveva sfigurato, tanto da renderne molto difficile l’identificazione. Quando le forze dell’ordine arrivarono sotto il traliccio trovarono i documenti nelle tasche della vittima intestati a tale Vincenzo Maggioni, quarantaseienne di Novi Ligure residente a Milano. Nelle tasche anche 90 franchi svizzeri e la bella somma (per allora) di 200mila lire in contanti. Un apparente mistero, una chiara intenzione: quella di far saltare la linea e provocare un black-out a mezza Milano. Durante le ricognizioni degli inquirenti un indizio fu trovato nelle vicinanze un furgone camperizzato Volkswagen color verde pallido targato MI G64262 intestato ad un pensionato, con indizi che riportavano al possibile confezionamento di un ordigno. Ma alle prime verifiche presso la motorizzazione la sezione dell’antiterriorismo (guidata dal commissario Luigi Calabresi che verrà assassinato esattamente due mesi più tardi) scoprì che il proprietario aveva già segnalato all’ente di non aver mai posseduto quel furgone. Tutti gli uffici anagrafe smentirono di aver mai emesso i documenti trovati addosso al cadavere. Chi era Vincenzo Maggioni in realtà? La verità emerse tre giorni dopo sui giornali, anche se già dal giorno successivo al ritrovamento del corpo gli inquirenti avevano imboccato la strada giusta. Oltre agli indizi già elencati, la Polizia trovò due elementi molto significativi nelle tasche del cadavere: una foto di una signora con un ragazzo e soprattutto un «peso» cubano con l’effigie di Fidel Castro. Tutti i dubbi scompariranno all’istituto di medicina legale quando Inge Schönthal, giornalista e fotografa tedesca riconobbe il corpo del marito: Giangiacomo Feltrinelli, fondatore della casa editrice e rampollo di una delle famiglie più ricche d’Italia.«Il fascismo che ritorna, l'ossessione, la rivoluzione sul modello di Cuba»Di Feltrinelli non vi era più traccia dal 1969: si era dato alla clandestinità in quell’anno che viene universalmente riconosciuto come l’incipit degli anni di piombo e della strategia della tensione. Una tensione reale, che i media riportavano quotidianamente negli episodi di violenza politica che avevano caratterizzato la coda degli anni Sessanta. E l’annus horribilis si era concluso con la bomba di piazza Fontana. Quello successivo chiuse invece con il fallito golpe Borghese del 7 dicembre 1970. Il Paese entrava nella «notte della Repubblica» all’ombra della Guerra Fredda e di tutte le sue conseguenze sul corso della politica italiana. In questo quadro storico maturò l’idea rivoluzionaria di uno dei personaggi più controversi di quegli anni, l’editore e imprenditore comunista che finì la sua corsa ai piedi di un traliccio. Qualcuno lo aveva definito allora il «padrone delle ferriere che gioca alla rivoluzione». Entrambi i termini di questo ossimoro potrebbero essere considerati corretti, eccetto che se quello di Feltrinelli fu un gioco, finì davvero male. Erano due estremi che fecero cortocircuito, un po’come l’innesco dei candelotti sul traliccio. Che fosse un personaggio controverso, spigoloso e difficile da comprendere fino in fondo era un fatto noto a tutti già dagli anni Sessanta. Che fosse padrone nessun dubbio. Anche le «ferriere» erano una realtà di fatto, perché il cognome legato indissolubilmente alla grande casa editrice raccontava di ben altre ricchezze, nate dalle generazioni precedenti a quella di Giangiacomo, classe 1926. Le ferriere c’erano davvero ed erano le «Acciaierie e ferriere lombarde Falck», simbolo della rivoluzione industriale e del capitalismo italiano, di cui il padre era grande azionista. E non finiva con l’acciaio la grande potenza dei Feltrinelli. Tutto ciò che fu la storia del grande capitale italiano della prima metà del Novecento portava il nome della famiglia milanese: Lloyd Triestino, Assicurazioni Generali per citare le più importanti. L’impero economico della famiglia era cominciato a Milano con il grande commercio di legnami del nonno di Giangiacomo, Carlo, che si allargò al possesso di un istituto di credito omonimo e alla direzione della società «Edison» e la guida per un periodo del Credito Italiano. Ma anche terreni e allevamenti in Brasile e Argentina, tenute in Carinzia, palazzi e ville in tutta Italia. Una ricchezza sconfinata, nella quale crebbe il giovane e tormentato Giangiacomo. La guerra, dopo una breve adesione alle organizzazioni giovanili fasciste, la passò in una grande tenuta di famiglia all’Argentario (acquistata nel 2005 da un oligarca russo e oggi sequestrata per il conflitto in Ucraina), mentre Mussolini viveva i seicento giorni di Salò a Gargnano presso una delle grandi ville proprio dei Feltrinelli. Alla resistenza, che in seguito diventerà una delle ossessioni del giovane Giangiacomo, aderì verso la fine del conflitto unendosi all’esercito cobelligerante che risaliva la Penisola. Fu in questi mesi che il giovane figlio di grandi industriali costruì il mito della «guerra di guerriglia» all’italiana, vale a dire quella dell’insurrezione armata nelle grandi città del Nord come I Gap di Giovanni Pesce, che divenne una figura mitizzata dal giovane Feltrinelli. Il comunismo del giovane ricco di famiglia nasceva con le armi, doveva proseguire con le armi, manu militari. Pur avendo aderito e finanziato il Pci (pecunia non olet), a Giangiacomo fu sempre invisa la svolta di partito facente parte del sistema parlamentare nato nel dopoguerra. Aveva odiato l’amnistia dell’allora guardasigilli Palmiro Togliatti che nel 1946 scelse di non portare avanti la rivoluzione evitando al Paese una fine come quella della Grecia del dopoguerra. I fascisti andavano puniti fino in fondo, la rivoluzione comunista doveva proseguire. I fascisti divennero la sua seconda ossessione. Nel mezzo del percorso tormentato del «partigiano» milionario, nacque l’esperienza della casa editrice omonima da lui fondata nel 1954, partita con l’idea di offrire la cultura a prezzi popolari per le «masse» divulgando le idee rivoluzionarie ma anche mostrando il terzo dei grandi ossimori che caratterizzarono la sua figura. E’grazie a Feltrinelli che il grande pubblico italiano poté conoscere l’opera di uno dei più grandi letterati dissidenti dell’Urss, Boris Pasternak, bandito dalla censura sovietica e autore del capolavoro della letteratura mondiale «Il dottor Zivago». A lui si deve anche il lancio de «Il Gattopardo» di Tomasi di Lampedusa. Mosca e il mondo dei blocchi contrapposti erano un grave ostacolo allo sviluppo del socialismo, e il Pci (il partito comunista più forte d’Europa) era totalmente succube di tale situazione geopolitica. Cinque anni dopo la fondazione della società editrice, Feltrinelli trovò l’esempio di una idea rivoluzionaria nata a grande distanza dall’Italia. Nel 1959 l’isola di Cuba era teatro della rivoluzione socialista di Fidel Castro e Ernesto «Che» Guevara, una conquista ottenuta con la guerriglia (che Giangiacomo amava) e che aveva posto Cuba come una spina nel fianco dei paladini dell’anticomunismo, gli Stati Uniti della Guerra Fredda targata CIA. L’incontro personale con il Lìder maximo segnò profondamente il pensiero dell’editore milanese, accendendo ancora di più le sue idee di rivoluzione. Cuba diventò il punto di riferimento per un ampio programma di eversione nel cuore dell’occidente, l’Italia. L’isola del «Che» era la via giusta al socialismo non allineato a Mosca, che nel 1956 e nel 1968 aveva schiacciato le idee di libertà di Ungheria e Cecoslovacchia con i carri armati. Dalla seconda metà degli anni Sessanta Giangiacomo Feltrinelli visse nel terrore che il fascismo potesse riprendere il potere e l’ossessione divenne incontrollabile. In Grecia nel 1967 era nato il regime dei colonnelli, mentre dietro il palcoscenico delle democrazie occidentali si muovevano i servizi segreti nel nome dello «stay behind» atto a bloccare lo sviluppo dei movimenti comunisti in Europa. In Italia scoppiava la contestazione studentesca, che Feltrinelli (come Pasolini appartenente a una generazione precedente) non sentì come vera rivoluzione di popolo, ma figlia di giovani che non avevano visto la guerra. Addirittura a Roma durante un intervento alla Sapienza occupata l'editore fu sbeffeggiato al grido di «'A Feltriné...dacce li sordi!». Piuttosto Giangiacomo era rimasto profondamente colpito dalla scoperta del «piano Solo», un progetto di golpe militare progettato segretamente in caso di avanzata del Pci in Italia. E di conseguenza la guerriglia, quella che nel 1945 aveva combattuto nelle strade dell’Italia lacerata e divisa dagli eventi bellici, occupò da allora la sua mente in maniera sempre più ossessiva. Non a caso la prima organizzazione armata clandestina della storia dell’Italia degli anni di piombo, di ispirazione marxista e guevarista, nacque dal terrore, che nella mente dell’editore si presentava con il rumore del nuovo fascismo che bussava alle porte d’Italia, al quale era necessario rispondere con le armi in pugno. All’organizzazione clandestina Feltrinelli diede il nome di Gap (Gruppi d’Azione Partigiana) nel 1970, dopo che le rivendicazioni e le lotte operaie dell’autunno caldo avevano fatto ritenere al fondatore del nucleo che la base rivoluzionaria italiana fosse matura. Il mito della Revoluciòn rivisse nella funzione di un’isola italiana del Mediterraneo nella mente di Giangiacomo, la Sardegna, che avrebbe dovuto diventare come Cuba dopo un rovesciamento delle istituzioni e la separazione dell’isola dal resto d’Italia. Il fondatore dei Gap sapeva che in alcune zone della Sardegna era particolarmente vivo in quegli anni il movimento separatista, con connivenze con il braccio armato rappresentato dall’Anonima sarda di “Grazianeddu” Mesina, un progetto che fu in seguito abbandonato per le differenze sostanziali tra il separatismo sardo e le idee marxiste di Feltrinelli. I Gap iniziarono ad agire con il loro leader già in esilio volontario e colpirono fortunatamente senza mai spargere sangue. Il primo morto della lotta armata di colore rosso fu infatti compiuto dal coevo «Gruppo XXII Ottobre», che a Genova freddò brutalmente il fattorino dello Iacp Alessandro Floris. I Gap, ancora una organizzazione acerba, colpirono più che altro a scopo dimostrativo tra il 1970 e il 1972. Tramite apparecchiature radio clandestine disturbarono più volte i programmi della Rai come preparazione a futuri annunci di presa del potere. In altri casi si produssero in attentati notturni contro cantieri dove in precedenza si erano verificati incidenti mortali sul lavoro e poco altro. Feltrinelli rientrò a Milano poco dopo aver incontrato per l’ultima volta in Austria, dove la famiglia aveva possedimenti, il figlio Carlo di appena dieci anni. La sua mente è ormai annebbiata dalla foga rivoluzionaria, alimentata da personaggi a dir poco ambigui che avevano deciso di seguirlo: ex partigiani disoccupati, alcuni operai sardi emigrati in Germania e poco altro. Era un uomo solo e schiacciato dalle proprie ossessioni quel Feltrinelli che alla vigilia della morte addirittura cercò di convincere il vecchio capo partigiano valsesiano Vincenzo Moscatelli a riprendere le armi. Solo tornò a Milano per cercare di farla cadere nelle tenebre, quelle tenebre che l’ossessione di un colpo di stato fascista avevano prodotto nella sua testa. Voleva sostenere la lotta che pochi giorni prima era sfociata per l’ennesima volta nelle strade della città cuore economico del Paese quando l’11 marzo 1972 una manifestazione della «maggioranza silenziosa» si era scontrata violentemente con gruppi di extraparlamentari di sinistra. Annebbiato dalla foga di colpire, di agire, Feltrinelli pagò con la vita quell’idea di far sentire che quel solitario miliardario sparito dall’Italia era tornato a sostenere la lotta. La versione degli inquirenti e delle perizie parla di un solo tradimento: quello di orologerie di scarsa qualità e di imperizia nel posizionamento delle cariche di innesco al traliccio di Segrate. Un incidente, in buona sostanza. Ma non si risparmiarono nei mesi a seguire le teorie del complotto a base di firme di primo piano come quella di Camilla Cederna, che con la tesi dell’assassinio di Feltrinelli vide una sorta di secondo Pinelli. Altri sostennero che la mano fosse dei servizi segreti, altre ancora degli stessi compagni che avrebbero tradito il compagno-padrone. A terra rimaneva inerte il corpo di uno dei figli di quella grande famiglia che fece il capitalismo italiano, ma anche il padre di un’azienda che ha fatto la storia dell’editoria italiana. E quarantasei candelotti, duecentomila lire, 90 franchi svizzeri e la terra intrisa di sangue. Qualcuno che lo aveva conosciuto negli ultimi anni raccolse l’eredità dei Gap nella lotta armata targata poi Br. Il sogno ossessivo di Feltrinelli si sarebbe rivelato premonitore perché l’Italia sarebbe diventata presto rossa. Ma del colore del sangue versato in nome dell’attacco al «cuore dello Stato», quando ormai la sagoma del traliccio di Segrate era svanita nella nebbia del terrore rosso.

John Elkann (Ansa)

Tale normativa, che sarà presentata il 25 febbraio a Bruxelles dal Commissario europeo per l’Industria Stéphane Séjourné, costituirà una barriera protezionistica, imponendo dei requisiti minimi di produzione europea nelle auto immatricolate in Europa. Lo scopo dovrebbe essere quello di mantenere vivo quello che resta della manifattura industriale europea nel settore automobilistico, contrastando lo strapotere cinese nel settore.

L’idea insomma è di lanciare un «Buy Europe» simile al «Buy America» di Joe Biden, una forma protezionistica mascherata (nemmeno troppo). Dopo essersi deindustrializzata cavalcando la globalizzazione, ora l’Ue dunque si accorge che qualcosa è andato storto. Beninteso, senza mai prendersi la minima responsabilità politica.

Non si conoscono ancora i reali contenuti della normativa, dunque proprio per questo le due maggiori case europee si portano avanti e dettano la linea.

Ma non solo. Blume e Filosa chiedono soprattutto incentivi finanziari per mantenere la produzione in Europa e un bonus sulle emissioni di CO2 delle flotte, che vada ad evitare le multe previste dalla normativa attuale nel caso di scarse vendite di auto elettriche.

Secondo la lettera, le auto elettriche dovrebbero avere quattro criteri di origine made in Europe, in quote da stabilire: 1) produzione di veicoli, compresa la fabbricazione e l’assemblaggio, nonché la ricerca e lo sviluppo; 2) il gruppo propulsore elettrico; 3) le celle della batteria; 4) alcuni componenti elettronici importanti.

Ogni veicolo che soddisfa i criteri «Made in Europe» dovrebbe ricevere un’etichetta e avere diritto a diversi vantaggi, come premi d’acquisto nazionali o preferenza negli appalti pubblici. I due ad si dicono preoccupati per la tenuta dell’Europa come polo industriale, ma temono soprattutto di essere spazzati via dalla concorrenza cinese. «Stiamo investendo miliardi nella produzione europea di celle per batterie», scrivono i due dirigenti, e «dobbiamo controllare e produrre noi stessi questa tecnologia fondamentale». Ma, prosegue la lettera, «i nostri clienti europei si aspettano giustamente che offriamo veicoli elettrici il più possibile convenienti. Questo è un prerequisito fondamentale per il successo dell’elettromobilità. Tuttavia, più basso è il prezzo di un’auto, maggiore è la pressione a importare le batterie più economiche disponibili». Tradotto: i cinesi hanno costi più bassi e le case europee sono fuori mercato.

Il conflitto tra le pressioni sui costi e la dipendenza dai paesi terzi può essere risolto con una strategia Made in Europe, cioè imponendo dei criteri minimi di fabbricazione in Europa. «Gli obiettivi per tutte queste categorie devono essere ambiziosi ma realistici», dicono Vw e Stellantis, avvisando l’Ue di non chiedere l’impossibile.

Poi arriva il pezzo forte della lettera: «Ogni veicolo che soddisfa i criteri Made in Europe dovrebbe ricevere un’etichetta e avere diritto a diversi vantaggi, come premi d’acquisto nazionali o appalti pubblici». Infine, Blume e Filosa chiedono che vengano concessi dei bonus sulle emissioni per ogni auto elettrica Made in Europe, in modo che questi possano compensare le emissioni della restante flotta con motori tradizionali.

Fino a poco tempo fa, le due case automobilistiche erano scettiche sull’idea di proteggere la produzione europea con il Made in Europe, e non hanno cambiato idea. Ma visto che l’Ue introdurrà quei criteri, le due case automobilistiche cercano di orientare le decisioni e soprattutto si mettono in prima fila per ottenere sussidi. Poiché alla fine è di questo che si tratta.

Al di là dei tecnicismi, il passaggio chiave della lettera è questo: «Il denaro dei contribuenti europei dovrebbe essere utilizzato specificamente per promuovere la produzione europea e attrarre investimenti nell’Ue». Certo la lettera non si nasconde dietro le metafore e va dritta al sodo, chiedendo appunto il denaro dei contribuenti europei. Se mettiamo questa frase insieme a «avere diritto a vantaggi come premi d’acquisto o appalti pubblici» e «bonus sulle emissioni» il quadro delle richieste è completo.

Pochi giorni fa Stella Li, che guida Byd, il marchio cinese primo costruttore mondiale di auto elettriche, ha detto che la sua azienda non fa solo auto: «Lavoriamo su intelligenza artificiale, guida autonoma, robotica. Abbiamo un ecosistema completo e siamo anche tra i grandi player nello storage di batterie». Parole che danno ragione, postuma, a Sergio Marchionne, che anni fa disse che i maggiori concorrenti dei costruttori di auto sarebbero stati i nuovi entranti e i giganti tecnologici, a partire dal software per la guida autonoma. Peccato non avere dato ascolto al manager già allora, quando avvertiva che ogni auto 500 elettrica venduta rappresentava una perdita. Oggi John Elkann manda una lettera con cui chiede, ancora una volta, sussidi pubblici. Ma di garanzie che il denaro dei contribuenti non sarà, per l’ennesima volta, gettato al vento, nella lettera non c’è traccia.

Continua a leggereRiduci

Getty Images

Dopo la storia e la descrizione delle sedi della «prima cerimonia diffusa della storia» (lo stadio milanese di San Siro e Cortina d’Ampezzo), il documento entra nei dettagli (come i lettori possono verificare consultando l’allegato). Il «concept creativo» è quello dell’Armonia e il direttore creativo è Marco Balich, già ideatore di 16 cerimonie d’apertura olimpiche. Nel file è svelato l’allestimento scenico e sono citati tutti i numeri della cerimonia.Quindi è descritto lo spettacolo, scena per scena.Si esalteranno la bellezza e la fantasia italiane. L’attrice Matilde De Angelis in versione direttrice d’orchestra guiderà un medley musicale che raggruppa brani dei grandi della musica classica italiana (Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini, Antonio Vivaldi) e anche il pop di Raffaella Carrà. In un caleidoscopio di luci spunterà Mariah Carey che intonerà Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno e Nothing is impossible. Quindi verrà trasmesso il video (registrato) dell'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella su un tram storico guidato dall’ex campione del Mondo di moto Gp Valentino Rossi. Un siparietto che è costato il posto di telecronista della serata ad Auro Bulbarelli, punito per avere parlato di «una sorpresa». Un’anticipazione che ha fatto infuriare il Quirinale (che ha protestato direttamente con il Comitato olimpico internazionale) e che è stata ritenuta imperdonabile.

A questo incidente La Verità ha dedicato oggi un articolo esclusivo nell’edizione in edicola. Mattarella del documento viene così descritto: «Una delle figure più autorevoli del Paese» che «rappresenta il garante della Costituzione dell’unità nazionale e dei valori democratici». Quindi c’è un’altra sviolinata: «Nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto incarichi di primo piano nelle istituzioni italiane, distinguendosi per rigore, equilibrio e rispetto delle regole, qualità che ne hanno fatto un punto di riferimento nel panorama istituzionale europeo». A questo punto lo stadio si accenderà con le tinte del Tricolore in un momento dedicato alla moda italiana. Avrà l’onore di portare sul prato la bandiera la modella Vittoria Ceretti. L’inno nazionale, come già ampiamente emerso, sarà cantato da Laura Pausini. Pierfrancesco Favino leggerà, invece, L’Infinito di Giacomo Leopardi, mentre Sabrina Impacciatore sarà protagonista di un video animato sulla storia delle Olimpiadi invernali. Segue la parata degli atleti.

Ci sarà, quindi, un viaggio nel tempo e una parentesi scherzosa sul modo di gesticolare degli italiani, con protagonista l’attrice Brenda Lodigiani. A questo punto, dalla Tribuna d’onore Mattarella dichiarerà aperti i Giochi. Si parlerà di pace e di tregua olimpica e il cantante Ghali leggerà i versi della poesia «Promemoria» di Gianni Rodari che recita: «Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra: per esempio la guerra». I versi della poesia, contrariamente a quanto polemicamente affermato da Ghali (che ha sostenuto che non gli sarebbe stato consentito di esprimersi in arabo), è previsto che siano recitati «in italiano, inglese, cinese, arabo, francese, spagnolo». A questo punto Charlize Theron, sudafricana ambasciatrice di pace, prenderà la parola «con un messaggio di speranza ispirato a Nelson Mandela che attraversa confini e generazioni». Il programma si chiuderà con l’ingresso della bandiera olimpica, dei suoi «messaggeri di pace» e con l’accensione del braciere olimpico. Tutto bello, retorico e un po’ scontato.

Continua a leggereRiduci

«Cerchiamo, con un’attività di prevenzione, di evitare che quei tristi momenti si ripetano». Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nella conferenza stampa al termine del Cdm, riferendosi alle norme introdotte con il decreto sicurezza e al fenomeno delle Brigate rosse.

Nordio ha definito il fenomeno delle Br come «nato per una insufficiente attenzione, anche da parte dello Stato, verso queste forme di aggressività odiosa nei confronti delle forze dell’ordine. Ricordiamo le espressioni “compagni che sbagliano” e “sedicenti Brigate rosse”». La nuova norma introdotta dal decreto sicurezza «non è uno scudo penale, che invece vuol dire impunità: qui l’impunità non c’è per nessuno, quindi è una parola impropria», ha aggiunto in merito al nuovo provvedimento contenuto nel decreto, che istituisce un registro separato per i reati commessi con «causa di giustificazione».