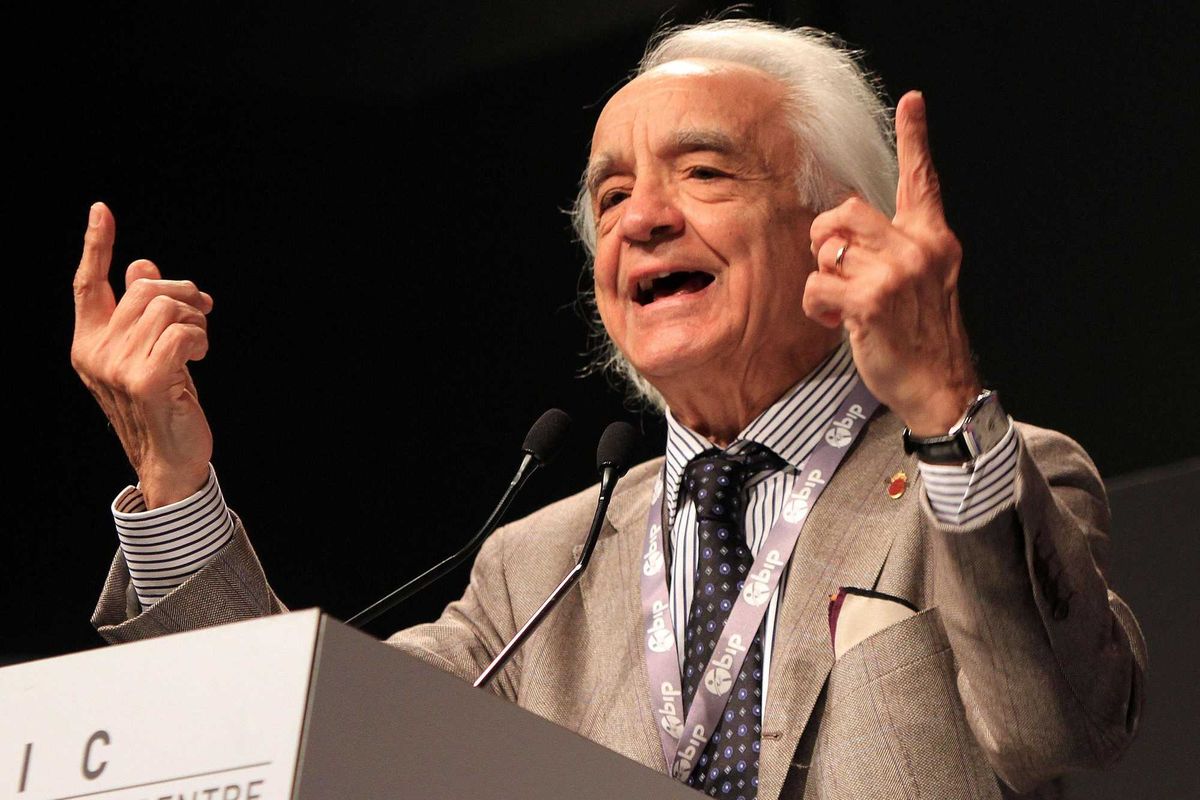

Fabio Trizzino: «Vi racconto perché solo ora si può capire la fine di Borsellino»

Fabio Trizzino è l’avvocato della famiglia Borsellino e marito di Lucia, primogenita del magistrato ucciso. Per lui la verità sulla morte del suocero è una questione personale, prima che giudiziaria. Recentemente è stato sentito in commissione Antimafia e le sue parole hanno fatto discutere.

Avvocato, siete fattivamente impegnati nella ricerca della verità sui misteri che ancora oggi riguardano la strage di via D’Amelio. È possibile individuare le ragioni di questo impegno diretto?

«Tutto ha avuto inizio nel 2014, dopo la lettura delle motivazioni della sentenza Borsellino quater abbreviato. Grazie alla collaborazione di Gaspare Spatuzza e Fabio Tranchina, abbiamo appreso che i processi Borsellino Uno e Bis erano stati costruiti ad arte attraverso l’indottrinamento di tre soggetti improponibili sullo scenario di una delle più gravi stragi della Repubblica: Salvatore Candura, Francesco Andriotta e Vincenzo Scarantino. E allora abbiamo deciso di vederci chiaro».

Chi ha messo in pista questi personaggi?

«Arnaldo La Barbera, sotto la sapiente regia della Criminalpol diretta dal Prefetto Luigi Rossi. È processualmente accertato che, in linea con l’immediato sviamento delle indagini operato dalla squadra mobile di Palermo, a livello interministeriale venne creato, nel luglio del 1993, un gruppo investigativo apposito sciolto da ogni collaborazione con altre forze di polizia giudiziaria. In tal modo poté muoversi liberamente e con assoluta spregiudicata autonomia. A sovraintenderne l’azione, l’altrettanto «sapiente» direzione del procuratore di Caltanissetta Giovanni Tinebra e degli altri sostituti che si sono avvicendati nella gestione di quelle indagini e delle fasi dibattimentali. Quello che è venuto fuori in questi anni, ha semplicemente dell’incredibile e avrebbe meritato ben altra attenzione da parte del sistema mediatico, che, viceversa, ha minimizzato la gravità di quello che è stato definito il più grave depistaggio della storia giudiziaria italiana»

Nei giorni scorsi la Procura di Palermo ha cercato proprio a casa dei famigliari di La Barbera la famosa agenda rossa di Borsellino…

«Si tratta di un’ipotesi investigativa, ma ritengo che abbia una sua plausibilità, considerando il suo ruolo di depistatore. Per lui quel documento avrebbe potuto rappresentare un formidabile strumento di ricatto o un’assicurazione sulla vita. Anche se La Barbera, a mio giudizio, era solo un esecutore di alto rango e gli ordini verosimilmente sono arrivati da Roma».

Ci sono altre motivazioni che vi spingono in questa opera di ricerca?

«Quella di comprendere il terribile travaglio interiore che indusse Borsellino a definire la Procura di Palermo “un nido di vipere”». È imperdonabile che per quasi trent’anni siano rimasti riservati i verbali del Csm del 1992 relativi alle audizioni di alcuni magistrati della Procura di Palermo pochi giorni dopo la strage del 19 luglio 1992 e le dimissioni del procuratore Pietro Giammanco del 23 luglio. Documenti di cui abbiamo avuto cognizione soltanto nel 2021. Attraverso quei verbali siamo riusciti a ricostruire la via crucis di Borsellino all’interno della Procura di Palermo nel periodo compreso fra il 23 maggio e il 19 luglio 1992. Perché quelle audizioni non sono state riversate nei processi sulla strage di via D’Amelio? Tale occultamento fu funzionale al depistaggio?».

Che cosa l’ha colpita in particolare di quei verbali?

«La descrizione della riunione del 14 luglio 1992, convocata da Giammanco ed estesa a tutti i magistrati della Procura di Palermo, compreso ovviamente Borsellino. Si tratta di una circostanza fondamentale sottratta a tutte le 19 istruttorie dibattimentali celebrate sulla strage di via D’Amelio».

Perché ritiene quella riunione così importante?

«Perché era successiva alla richiesta di archiviazione del troncone principale della indagine mafia-appalti, firmata il giorno prima, cioè il 13 luglio, dai sostituti procuratori Roberto Scarpinato e Guido Lo Forte. Quell’istanza venne accolta rapidamente dal gip Sergio La Comare il 14 agosto del 1992, dopo che il procuratore Giammanco vi appose il visto il 22 luglio del 1992, quale ultimo atto prima delle sue dimissioni. Le posizioni archiviate erano tutt’altro che marginali».

Che cos’altro successe quel 14 luglio?

«Borsellino aveva incalzato Lo Forte per sapere che utilizzo fosse stato fatto di atti inviati dal collega Antonio Ingroia nel febbraio 1992 e relativi alla posizione di due imprenditori, tali Antonino Spezia e Puccio Bulgarella, già da lui attenzionati a Marsala. Riteniamo che nulla gli fu detto della richiesta di archiviazione del giorno precedente. Un’ipotesi che risulta ulteriormente confermata da quanto dichiarato a Caltanissetta dall’avvocato Ingroia, il quale ha raccontato che alla fine di quella riunione, Borsellino si rivolse ai magistrati dicendo loro “Voi non me la raccontate giusta”». Non è finita. In quella riunione - come testimoniato in particolare dai magistrati Luigi Patronaggio e Domenico Gozzo - Borsellino chiese un rinvio per approfondimenti e, inoltre, chiese l’acquisizione di verbali di un nuovo collaboratore, Leonardo Messina, il quale proprio il 30 giugno e il primo luglio del 1992 aveva dichiarato a Borsellino, parlando di mafia appalti, l’interesse specifico di Salvatore Riina per la Calcestruzzi Spa del gruppo Ferruzzi».

Ieri abbiamo raccontato che brutta fine abbia fatto l’indagine del sostituto procuratore di Massa Carrara Augusto Lama sugli affari dei fratelli Buscemi e di Francesco Bonura con società del gruppo Ferruzzi…

«A toccare certi fili, allora, si andava incontro a guai sicuri. Del resto, la stessa sorte è toccata al pubblico ministero di Catania, Felice Lima».

E cioè?

«La vicenda di Lima è, a mio avviso, particolarmente sconcertante. Riuscì a far collaborare il geometra Giuseppe Lipera, dipendente della Rizzani de Eccher, accusato di far parte di Cosa nostra, dimostrando che l’azione di questo professionista era perfettamente in linea con le direttive del manager dell’azienda. Per questa indagine ben congegnata, su iniziativa della Procura di Palermo, Lima fu deferito alla sezione disciplinare del Csm con argomentazioni labili e, per certi versi, pretestuose. La sua colpa? Essere riuscito a dimostrare che l’associazione mafiosa aveva dovuto “faticare” per entrare nel salotto buono in cui da tempo sedevano politici, amministratori pubblici, imprenditori, soprattutto di rilevanza nazionale».

La sentenza sul cosiddetto depistaggio ha individuato cause scatenanti della strage di via D’Amelio diverse dalla trattativa Stato-mafia. Perché secondo lei si è voluto seguire quella pista per così tanti anni?

«Purtroppo si è imposta una logica da tifoseria, quasi che le indagini e i processi possano essere argomenti da bar. È una tendenza pericolosa, alimentata, fra l’altro, anche da magistrati molto noti che non si arrendono nemmeno di fronte a una sentenza della Cassazione che ha rigettato l’impianto dell’accusa sulla cosiddetta Trattativa. Si nega così pari dignità ad altre piste altrettanto plausibili sul vero punto dolente della strage del 19 luglio 1992: l’accelerazione anomala nell’esecuzione e l’immediata sottrazione dell’agenda rossa di Borsellino».

Agnese Borsellino ha ricordato una frase del marito: «Paolo mi disse che non sarebbe stata la mafia a ucciderlo, della quale non aveva paura, ma sarebbero stati i suoi colleghi e altri a permettere che ciò potesse accadere». Che cosa significavano quelle parole?

«Che bisogna per l’appunto accertare, anche soltanto in una prospettiva storica, cosa accadde alla Procura di Palermo allorché vi arrivò Borsellino. Sicuramente ruppe degli equilibri e venne irrazionalmente e pretestuosamente ostracizzato dal suo capo. La magistratura è una istituzione fondamentale del nostro Paese. Ma non ha quella sacralità che si è autoattribuita in questi ultimi 30 anni.

Io credo che sia il momento di capire i reali motivi di tutto ciò. Lo dobbiamo a Paolo Borsellino ed anche alle nuove generazioni».