True

2024-06-24

Eterosessuali: i nuovi discriminati

(Ansa)

Se c’è una cosa rischiosa e impopolare da raccontare a giugno, il mese dell’orgoglio Lgbt, è sicuramente il pregiudizio ai danni delle persone eterosessuali; rischiosa perché potrebbe passare come sciocca provocazione fine a sé stessa, impopolare perché la grancassa mediatica progressista ha ormai convinto tantissimi dell’idea che i soli discriminati siano quanti ora festeggiano il Pride Month.

La realtà però è più complessa, e la narrazione secondo cui solo gay, lesbiche, transgender, queer e «non binari» possano essere vittime di violenza e tutti gli altri siano quanto meno indifferenti se non perfino complici e carnefici, ecco, oltre a suonare vagamente manichea risulta pure falsa. Perché sì, anche l’eterosessualità può essere oggetto di pregiudizi e la cosa curiosa è che a dirlo siano personalità tutt’altro che ordinarie, come per esempio Mauro Coruzzi, più noto come Platinette, che in una intervista rilasciata nell’aprile 2021 fu molto chiaro: «I veri discriminati oggi sono gli eterosessuali e chi li difende; ormai sono una razza in estinzione».

Parole da considerare come una esagerazione? Non si direbbe, dato che sono anni, anzi in realtà decenni, che proprio dal mondo Lgbt arrivano attacchi frontali alla stessa condizione eterosessuale. Emblematico, in tal senso, quanto scrisse Mario Mieli che, prima di morire suicida a 30 anni di età - fu ritrovato cadavere il 12 marzo 1983, con la testa nel forno della sua abitazione, intossicato dal gas -, si affermò come attivista nonché come uno dei fondatori del movimento omosessuale italiano. Ebbene, Mieli, cui sono state dedicate pure delle pellicole, ebbe a sostenere che «l’eterosessualità, quale oggi si presenta, come norma, è […] patologica, perché il suo primato si regge come un despota sulla repressione delle altre tendenze dell’Eros. La tirannide eterosessuale è uno dei fattori che determinano la nevrosi e - dialetticamente - è uno dei più gravi sintomi di questa nevrosi».

Anche un altro storico attivista gay, lo statunitense Jonathan Ned Katz, nel 1995 diede alle stampe un libro The Invention of Heterosexuality (Dutton Adult, 1995) in cui afferma che, nella sua accezione più comune, l’eterosessualità abbia fatto la sua comparsa solo nell’edizione del 1934 del New International Dictionary pubblicato da Merriam Webster: come a dire che la diffusa attrazione tra persone di sesso opposto, in fondo, sia un costrutto sociale. Ora, molti forse non avranno familiarità col libro di Katz e neppure con le citate parole di Mieli, contenute in Elementi di critica omosessuale (Feltrinelli), eppure l’influenza che questo pensiero ha avuto arriva ai giorni nostri; e si traduce perfino, oggi, in una certa avversione verso l’eterosessualità.

Nella sua tesi a conclusione degli studi all’Università di Liegi, discussa nel 2022, Julien Sohier ha intervistato dei giovani che si identificano come queer scoprendo come costoro considerino le persone etero «noiose» se non «addomesticate» e, pertanto, «preferiscano passare il loro tempo» con chi è queer. Ad analoghe, anzi perfino più nette conclusioni era già giunta Jane Ward, sociologa che si definisce «lesbica e femminista», la quale in un suo libro che è tutto un programma fin dal titolo - The Tragedy of Heterosexuality (New York University Press, 2020) - aveva fatto un esperimento molto interessante. In breve, la Ward aveva personalmente svolto un sondaggio su Facebook e Twitter esaminando le opinioni di 58 persone «identificate come queer»; ebbene, ben 53 di esse - quota superiore al 90% - hanno criticando le relazioni eterosessuali, definite come «noiose» e «tristi», con gli uomini etero bollati malamente come «fragili», «egocentrici», spesso pure «tossici».

Che dei pregiudizi concreti verso gli uomini etero possano esistere è da anni suggerito perfino da vertenze giudiziarie. Già 11 anni fa, per esempio, l’insegnante di ginnastica Gregory Kenney fece causa contro sua ex scuola dove aveva insegnato per ben 16 anni - la prestigiosa Trinity School, che tra i suoi ex alunni può vantare lo scrittore Truman Capote e Ivanka Trump, figlia del tycoon - sostenendo d’esser stato licenziato dalla sua superiore, Pat Krieger, lesbica e single, in quanto marito ed eterosessuale. Kenney sostiene che la sua superiore gli abbia chiesto di seguire tre sport, mentre il suo contratto gliene richiedeva due e, quando lui aveva osato evidenziarlo ricordandogli di essere sposato e di avere tre figli piccoli, si era sentito rispondere: «Ciascuno fa le sue scelte».

Nel 2017 il giudice di Manhattan David Cohen aveva poi rigettato le istanze del querelante, sostenendo che questi era stato licenziato semplicemente «per non aver adempiuto ai suoi doveri», ma è singolare quanto, richiamando quanto emerso in tribunale, ha messo in evidenza il Daily Mail: dopo il licenziamento, Kenney è stato sostituito da un’insegnante lesbica. Tu chiamale, se vuoi, coincidenze. Ad ogni modo, casi come quello di Kenney sono destinati a non ripetersi per il semplice fatto che la nuova frontiera della discriminazione degli eterosessuali, nel mondo scolastico, è rappresentato da bandi ai quali chi non è Lgbt manco può partecipare.

Chi pensa che sia una esagerazione, si vada a leggere il bando emesso - ed aperto fino al 30 giugno - per un nuovo posto da ricercatore sul cancro orale alla facoltà di Odontoiatria dell’Università della British Columbia, una delle più famose del Canada. Nel bando infatti si fa esplicito riferimento al fatto che la posizione è riservata «ai membri dei seguenti gruppi designati a livello federale: persone con disabilità, popolazioni indigene, persone razzializzate, donne e persone appartenenti a gruppi di identità di genere minoritari».

«La ricerca sul cancro orale è stata a lungo dominata dai maschi eterosessuali bianchi», è stato il commento sarcastico di Gad Saad, uno psicologo libanese naturalizzato canadese, «immaginate i progressi che si potrebbero ottenere se le ricerche al riguardo fossero condotte da gente transgender di colore». «Ma questo è legale in Canada?», è stata invece la domanda che si è posto Elon Musk. Incredulità comprensibile, ma se questo succede oggi nel Paese guidato dall’illuminato Justin Trudeau aspettiamoci che accada presto anche in altre parti dell’Occidente, dove - a riprova del discredito crescente verso chi sia eterosessuale - i giovani risultano sempre più inclini a dichiarare un’identità «fluida».

Un recente sondaggio Gallup ha rilevato come nella Generazione Z (i nati tra il 1997 e il 2012) il 22,3% si riconosca come Lgbtq, identità in cui si ritrova addirittura oltre il 30% delle giovani donne tra i 18 e i 26 anni. Parallelamente, sono in caduta libera quanti si dichiarano eterosessuali. Un’indagine condotta sui giovani del Regno Unito tra i 18 e i 24 anni da YouGov ha scoperto come meno della metà di essi, oggi, si identifica come «eterosessuale al 100%». Sono dati sconvolgenti eppure inevitabili, se passa l’idea che l’attrazione verso il sesso opposto sia un’«invenzione», come ha scritto Katz, o perfino «patologica», come sosteneva Mieli.

Sta quindi accadendo che l’omosessualità, un tempo creduta patologica, si sia ormai ampiamente sdoganata mentre invece l’eterosessualità, un tempo creduta la norma, sia oggi guardata quasi con sospetto. L’Occidente che dovrebbe combattere i pregiudizi li sta così, in realtà, semplicemente capovolgendo all’insegna di una inclusione arcobaleno, di fatto, sempre più escludente. Nell’era fluida ogni identità non effimera è uno scoglio.

Quanti abusi nelle coppie omosex

Le sfilate dei pride, tutti musica e balletti, trasmettono in modo efficace un’immagine di spensieratezza. La stessa spensieratezza che, se si deve credere al cartello accanto a cui, nel 2019, si fece immortalare l’allora senatrice dem Monica Cirinnà - «Dio, patria, famiglia: che vita di merda» -, manca invece alla cosiddetta famiglia tradizionale. In realtà, anche nelle coppie composte da persone dello stesso sesso la violenza non manca, come indica una letteratura neppure così recente.

Già nel 1989, infatti, uno studio di Caroline K. Waterman e pubblicato sul Journal of Sex Research aveva scoperto come il 12% degli uomini gay e addirittura 31% delle lesbiche dichiarasse d’aver subito forme di violenza fisica dai loro partner attuali o recenti. Un fenomeno riscontrato pure tra i giovani, come prova un’indagine pubblicata nel 2004 sul Journal of Adolescent Health e realizzata da Carolyn Tucker Halpern la quale, a partire da un campione di circa 90.000 studenti, aveva riscontrato come il 13,1% delle giovani e l’8,8% dei giovani fosse reduce da violenza per mano di un partner dello stesso sesso.

Dieci anni dopo sono invece stati dei ricercatori della London School of Hygiene & Tropical Medicine e del King’s College London a realizzare una meta-analisi - ovvero un’indagine su una serie di studi concentrati sulla stessa tematica - che li ha portati a concludere come i maschi che hanno rapporti sessuali con altri maschi (Msm) siano una categoria frequentemente colpita dal comportamento abusivo del loro partner. «I nostri risultati», hanno difatti concluso gli autori di questa meta-analisi pubblicata su Plos medicine, «suggeriscono che le vittime di violenza domestica (Ipv) sono comuni tra le coppie gay (Msm)». Se ci si focalizza sulla violenza psicologica, il quadro fin qui descritto, già cupo, diventa ancora più allarmante.

Nel National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (Nisvs) - sondaggio nazionale statunitense sulla violenza di coppia - con cui Matthew Joseph Breiding e colleghi hanno scoperto, relativamente all’anno 2010, come oltre il 50% degli uomini gay e quasi il 75% delle donne lesbiche avesse riferito di essere reduce da violenza psicologica.

Come se non bastasse, esiste – alla faccia sempre dell’allegria dei pride – una grande difficoltà da parte di chi è vittima di queste violenze a denunciarle e ad immaginare una via d’uscita. Prova ne sia un lavoro di Kimberly F. Balsam pubblicato anni fa su Women & Therapy in cui registrava come oltre il 60% delle donne lesbiche interpellate avesse deciso, per mancanza di risorse, di non lasciare la partner violenta.

Davanti a simili evidenze, ben note agli specialisti, la risposta che si tende a dare è che questi tassi di violenza – talvolta più elevati di quelli delle coppie eterosessuali – siano l’esito e lo specchio, in qualche modo, delle discriminazioni e delle violenze che chi appartiene alla minoranza Lgbt accusa da parte della società; stiamo parlando del minority stress, ossia di un insieme di fattori stressanti inflitti al soggetto omosessuale. Peccato che non esistano studi che documentino il minority stress antecedente alla violenza di coppia e come sua causa scatenante: è solo un’ipotesi.

Il dato che invece colpisce è che quanto sappiamo delle violenze nelle coppie gay potrebbe esser solo la punta dell’iceberg. Infatti, fino al 2015 meno del 5% della letteratura sul tema della violenza di coppia includeva le relazioni omosessuali. Non è forse piacevole da dirsi nel mese dell’orgoglio Lgbt, ma il lato oscuro dell’arcobaleno potrebbe esser ancora da scoprire.

«I giovani ormai considerano il corpo come una prigione dalla quale liberarsi»

Battagliera, determinata, tosta. La giornalista Marina Terragni incarna un femminismo che, specie sui temi dell’identità di genere, non fa sconti al politicamente corretto. La Verità l’ha contattata per sapere come vede il mese dell’orgoglio in corso e le sue rivendicazioni.

Terragni, sta seguendo il Pride month?

«No, francamente non lo sto seguendo e non so quale sia l’agenda del Pride, anzi mi dice cosa c’è: il solito utero in affitto?».

Sì, nel Manifesto del Roma Pride 2024 c’è la richiesta di «sostegno e accesso alla gestazione per altri – Gpa etica e solidale». Ma è solo da quest’anno che lo segue poco?

«No, in generale non lo seguo con questa grande attenzione, anche se mi pare di aver capito che quest’anno l’idea che si vuol far passare è che l’Italia sia come l’Ungheria, cioè un Paese omotransfobico. Poi c’è la questione del G7 e del mancato richiamo all’identità di genere e anche la vicenda dell’ospedale Careggi».

Infatti nel citato Manifesto si chiede «la piena implementazione di programmi già esistenti, come quelli del Careggi di Firenze, per le giovani persone trans».

«Sì, ma il punto è che il Careggi non ha licenza di fare quello che vuole, ma deve seguire delle linee guida. Adesso, ma è una cosa che non sono riuscita a capire, forse il reparto è stato implementato nel senso che ci hanno messo anche il neuropsichiatra».

Si può dire che, da sfilata di rivendicazione di diritti, il Pride stia diventando veicolo d’una visione ideologica sull’identità di genere?

«Diciamo che finché c’è stato il cosiddetto ddl Scalfarotto, dove contro l’omotransfobia c’era un articolo solo, le cose erano in un certo modo. Poi il ddl Zan, che è defunto come sappiamo, introduceva l’identità di genere. Ma un conto è l’orientamento sessuale, un altro è passare ad altro - come fatto da Stonewall».

Cioè?

«Stonewall - che è la più grande organizzazione per i diritti gay - riceveva cospicui finanziamenti e partecipava a bandi ricchissimi pubblici e privati, ma avendo avuto in Gran Bretagna perfino il matrimonio egualitario, avendo avuto tutto, si sono ritrovati con un baraccone gigantesco da tenere in piedi. E il tema che hanno trovato è quello dell’identità di genere».

Il fatto che ai Pride ci siano tanti giovani non rischia di veicolare ancor più tra costoro certa concezione dell’identità di genere?

«Non c’è il rischio, direi che c’è la certezza. C’è l’idea di poter essere quello che vuoi in un progetto di libertà individuale assoluta, che prescinde persino dal tuo corpo – corpo che diventa come un accessorio da adattare a quello che ti passa per la testa. Ecco, quest’idea ormai è consolidata. Ogni coming out nelle scuole, ogni coming out di identità di genere viene accolto festosamente».

E chi invece poi ci ripensa?

«Recentemente ho intervistato sul Foglio la mamma di una di queste ragazze - dato che sono soprattutto ragazze, quelle interessate alla transizione - che poi, per fortuna grazie anche al fatto che sua madre è stata capace di tener duro, dopo tre anni infernali è tornata sui suoi passi. Ebbene, questa mamma mi diceva: “Io non capisco perché non devi dare nessuna spiegazione perché se, nel caso suo (di sua figlia, ndr), dici che sei un uomo, mentre invece se poi torni alla tua identità, sei guardata un po’ come una traditrice”. Quest’idea è passata molto nelle giovani generazioni ed è cresciuta contemporaneamente all’enorme crescita del disagio mentale tra gli adolescenti».

Non le pare che con l’identità di genere ci sia stato un po’ un rovesciamento, per cui una volta l’eterosessualità era la vecchia normalità, mentre oggi è quasi sconveniente dirsi totalmente eterosessuali?

«Sì, perché si è un anti-testimonial rispetto ad una lettura della realtà che è quella che dicevo prima, e cioè che ognuno, plasticamente, può adattare il suo corpo ad un vissuto, ad un percepito. Nella nuova legge trans tedesca, che è stata approvata da poco, tu puoi cambiare e ricambiare genere: basta che ti ripresenti dopo un anno. È, come dire, un lavorio permanente in cui c’è una cosiddetta identità di genere che è come un’anima, che lotta contro un corpo prigione. Questa è proprio l’impostazione degli gnostici. La corrente di pensiero degli gnostici diceva questo: il corpo è una galera di cui liberarsi, infatti i commentatori più intelligenti – tipo il marxista Slavoj Zizek– parlando di “cyber gnosi”».

Ma il ripensamento in atto a livello internazionale sull’identità di genere, anche se è stato avviato un tavolo interministeriale per le nuove linee guida su triptorelina, sembra che in Italia fatichi ad essere percepito o sbaglio?

«Oltre quel tavolo, subito prima o subito dopo l’estate ci sarà il nuovo parere del Comitato nazionale della bioetica, che era quello che nel 2018 aveva autorizzato l’uso off label della triptorelina per il cosiddetto blocco della pubertà. Quindi i due fatti politici sono questi, ma io credo che ci sia una completa inconsapevolezza, da parte dell’opinione pubblica. Per esempio, quella madre che ho intervistato – che è un medico – quando la figlia ha fatto il coming out è caduta dal più alto dei peri, e tutto quel mondo dell’identità di genere è andato a studiarlo dopo. Eppure era un medico. Comunque arriveremo anche noi a prendere consapevolezza di tutto questo».

Dice?

«Di sicuro. Sono convinta nel giro di qualche anno, non decenni, quella della disforia di genere nei bambini sarà guardata come uno dei più grandi scandali della medicina moderna, paragonabile solo alla lobotomia negli anni Cinquanta negli Stati Uniti, che ha fatto un sacco di vittime».

Continua a leggereRiduci

Sono affetti da una «patologia», dicevano i primi attivisti omosessuali come Mario Mieli. E oggi la maggioranza dei gay li definisce «tossici». Così non stupiscono i bandi pubblici in Canada destinati solo agli Lgbt.Il 30% delle lesbiche ha subito una violenza fisica dalle proprie compagne, mentre il 75% parla di costrizioni psicologiche. Numeri su cui si fa cadere una coltre di silenzio.La femminista Marina Terragni: «Dirsi attratti dall’altro sesso è sconveniente. La transizione dei bimbi? Uno scandalo come la lobotomia».Lo speciale contiene tre articoli.Se c’è una cosa rischiosa e impopolare da raccontare a giugno, il mese dell’orgoglio Lgbt, è sicuramente il pregiudizio ai danni delle persone eterosessuali; rischiosa perché potrebbe passare come sciocca provocazione fine a sé stessa, impopolare perché la grancassa mediatica progressista ha ormai convinto tantissimi dell’idea che i soli discriminati siano quanti ora festeggiano il Pride Month. La realtà però è più complessa, e la narrazione secondo cui solo gay, lesbiche, transgender, queer e «non binari» possano essere vittime di violenza e tutti gli altri siano quanto meno indifferenti se non perfino complici e carnefici, ecco, oltre a suonare vagamente manichea risulta pure falsa. Perché sì, anche l’eterosessualità può essere oggetto di pregiudizi e la cosa curiosa è che a dirlo siano personalità tutt’altro che ordinarie, come per esempio Mauro Coruzzi, più noto come Platinette, che in una intervista rilasciata nell’aprile 2021 fu molto chiaro: «I veri discriminati oggi sono gli eterosessuali e chi li difende; ormai sono una razza in estinzione».Parole da considerare come una esagerazione? Non si direbbe, dato che sono anni, anzi in realtà decenni, che proprio dal mondo Lgbt arrivano attacchi frontali alla stessa condizione eterosessuale. Emblematico, in tal senso, quanto scrisse Mario Mieli che, prima di morire suicida a 30 anni di età - fu ritrovato cadavere il 12 marzo 1983, con la testa nel forno della sua abitazione, intossicato dal gas -, si affermò come attivista nonché come uno dei fondatori del movimento omosessuale italiano. Ebbene, Mieli, cui sono state dedicate pure delle pellicole, ebbe a sostenere che «l’eterosessualità, quale oggi si presenta, come norma, è […] patologica, perché il suo primato si regge come un despota sulla repressione delle altre tendenze dell’Eros. La tirannide eterosessuale è uno dei fattori che determinano la nevrosi e - dialetticamente - è uno dei più gravi sintomi di questa nevrosi». Anche un altro storico attivista gay, lo statunitense Jonathan Ned Katz, nel 1995 diede alle stampe un libro The Invention of Heterosexuality (Dutton Adult, 1995) in cui afferma che, nella sua accezione più comune, l’eterosessualità abbia fatto la sua comparsa solo nell’edizione del 1934 del New International Dictionary pubblicato da Merriam Webster: come a dire che la diffusa attrazione tra persone di sesso opposto, in fondo, sia un costrutto sociale. Ora, molti forse non avranno familiarità col libro di Katz e neppure con le citate parole di Mieli, contenute in Elementi di critica omosessuale (Feltrinelli), eppure l’influenza che questo pensiero ha avuto arriva ai giorni nostri; e si traduce perfino, oggi, in una certa avversione verso l’eterosessualità.Nella sua tesi a conclusione degli studi all’Università di Liegi, discussa nel 2022, Julien Sohier ha intervistato dei giovani che si identificano come queer scoprendo come costoro considerino le persone etero «noiose» se non «addomesticate» e, pertanto, «preferiscano passare il loro tempo» con chi è queer. Ad analoghe, anzi perfino più nette conclusioni era già giunta Jane Ward, sociologa che si definisce «lesbica e femminista», la quale in un suo libro che è tutto un programma fin dal titolo - The Tragedy of Heterosexuality (New York University Press, 2020) - aveva fatto un esperimento molto interessante. In breve, la Ward aveva personalmente svolto un sondaggio su Facebook e Twitter esaminando le opinioni di 58 persone «identificate come queer»; ebbene, ben 53 di esse - quota superiore al 90% - hanno criticando le relazioni eterosessuali, definite come «noiose» e «tristi», con gli uomini etero bollati malamente come «fragili», «egocentrici», spesso pure «tossici».Che dei pregiudizi concreti verso gli uomini etero possano esistere è da anni suggerito perfino da vertenze giudiziarie. Già 11 anni fa, per esempio, l’insegnante di ginnastica Gregory Kenney fece causa contro sua ex scuola dove aveva insegnato per ben 16 anni - la prestigiosa Trinity School, che tra i suoi ex alunni può vantare lo scrittore Truman Capote e Ivanka Trump, figlia del tycoon - sostenendo d’esser stato licenziato dalla sua superiore, Pat Krieger, lesbica e single, in quanto marito ed eterosessuale. Kenney sostiene che la sua superiore gli abbia chiesto di seguire tre sport, mentre il suo contratto gliene richiedeva due e, quando lui aveva osato evidenziarlo ricordandogli di essere sposato e di avere tre figli piccoli, si era sentito rispondere: «Ciascuno fa le sue scelte».Nel 2017 il giudice di Manhattan David Cohen aveva poi rigettato le istanze del querelante, sostenendo che questi era stato licenziato semplicemente «per non aver adempiuto ai suoi doveri», ma è singolare quanto, richiamando quanto emerso in tribunale, ha messo in evidenza il Daily Mail: dopo il licenziamento, Kenney è stato sostituito da un’insegnante lesbica. Tu chiamale, se vuoi, coincidenze. Ad ogni modo, casi come quello di Kenney sono destinati a non ripetersi per il semplice fatto che la nuova frontiera della discriminazione degli eterosessuali, nel mondo scolastico, è rappresentato da bandi ai quali chi non è Lgbt manco può partecipare. Chi pensa che sia una esagerazione, si vada a leggere il bando emesso - ed aperto fino al 30 giugno - per un nuovo posto da ricercatore sul cancro orale alla facoltà di Odontoiatria dell’Università della British Columbia, una delle più famose del Canada. Nel bando infatti si fa esplicito riferimento al fatto che la posizione è riservata «ai membri dei seguenti gruppi designati a livello federale: persone con disabilità, popolazioni indigene, persone razzializzate, donne e persone appartenenti a gruppi di identità di genere minoritari». «La ricerca sul cancro orale è stata a lungo dominata dai maschi eterosessuali bianchi», è stato il commento sarcastico di Gad Saad, uno psicologo libanese naturalizzato canadese, «immaginate i progressi che si potrebbero ottenere se le ricerche al riguardo fossero condotte da gente transgender di colore». «Ma questo è legale in Canada?», è stata invece la domanda che si è posto Elon Musk. Incredulità comprensibile, ma se questo succede oggi nel Paese guidato dall’illuminato Justin Trudeau aspettiamoci che accada presto anche in altre parti dell’Occidente, dove - a riprova del discredito crescente verso chi sia eterosessuale - i giovani risultano sempre più inclini a dichiarare un’identità «fluida». Un recente sondaggio Gallup ha rilevato come nella Generazione Z (i nati tra il 1997 e il 2012) il 22,3% si riconosca come Lgbtq, identità in cui si ritrova addirittura oltre il 30% delle giovani donne tra i 18 e i 26 anni. Parallelamente, sono in caduta libera quanti si dichiarano eterosessuali. Un’indagine condotta sui giovani del Regno Unito tra i 18 e i 24 anni da YouGov ha scoperto come meno della metà di essi, oggi, si identifica come «eterosessuale al 100%». Sono dati sconvolgenti eppure inevitabili, se passa l’idea che l’attrazione verso il sesso opposto sia un’«invenzione», come ha scritto Katz, o perfino «patologica», come sosteneva Mieli. Sta quindi accadendo che l’omosessualità, un tempo creduta patologica, si sia ormai ampiamente sdoganata mentre invece l’eterosessualità, un tempo creduta la norma, sia oggi guardata quasi con sospetto. L’Occidente che dovrebbe combattere i pregiudizi li sta così, in realtà, semplicemente capovolgendo all’insegna di una inclusione arcobaleno, di fatto, sempre più escludente. Nell’era fluida ogni identità non effimera è uno scoglio.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/eterosessuali-i-nuovi-discriminati-2668592283.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="quanti-abusi-nelle-coppie-omosex" data-post-id="2668592283" data-published-at="1719238218" data-use-pagination="False"> Quanti abusi nelle coppie omosex Le sfilate dei pride, tutti musica e balletti, trasmettono in modo efficace un’immagine di spensieratezza. La stessa spensieratezza che, se si deve credere al cartello accanto a cui, nel 2019, si fece immortalare l’allora senatrice dem Monica Cirinnà - «Dio, patria, famiglia: che vita di merda» -, manca invece alla cosiddetta famiglia tradizionale. In realtà, anche nelle coppie composte da persone dello stesso sesso la violenza non manca, come indica una letteratura neppure così recente. Già nel 1989, infatti, uno studio di Caroline K. Waterman e pubblicato sul Journal of Sex Research aveva scoperto come il 12% degli uomini gay e addirittura 31% delle lesbiche dichiarasse d’aver subito forme di violenza fisica dai loro partner attuali o recenti. Un fenomeno riscontrato pure tra i giovani, come prova un’indagine pubblicata nel 2004 sul Journal of Adolescent Health e realizzata da Carolyn Tucker Halpern la quale, a partire da un campione di circa 90.000 studenti, aveva riscontrato come il 13,1% delle giovani e l’8,8% dei giovani fosse reduce da violenza per mano di un partner dello stesso sesso. Dieci anni dopo sono invece stati dei ricercatori della London School of Hygiene & Tropical Medicine e del King’s College London a realizzare una meta-analisi - ovvero un’indagine su una serie di studi concentrati sulla stessa tematica - che li ha portati a concludere come i maschi che hanno rapporti sessuali con altri maschi (Msm) siano una categoria frequentemente colpita dal comportamento abusivo del loro partner. «I nostri risultati», hanno difatti concluso gli autori di questa meta-analisi pubblicata su Plos medicine, «suggeriscono che le vittime di violenza domestica (Ipv) sono comuni tra le coppie gay (Msm)». Se ci si focalizza sulla violenza psicologica, il quadro fin qui descritto, già cupo, diventa ancora più allarmante. Nel National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (Nisvs) - sondaggio nazionale statunitense sulla violenza di coppia - con cui Matthew Joseph Breiding e colleghi hanno scoperto, relativamente all’anno 2010, come oltre il 50% degli uomini gay e quasi il 75% delle donne lesbiche avesse riferito di essere reduce da violenza psicologica. Come se non bastasse, esiste – alla faccia sempre dell’allegria dei pride – una grande difficoltà da parte di chi è vittima di queste violenze a denunciarle e ad immaginare una via d’uscita. Prova ne sia un lavoro di Kimberly F. Balsam pubblicato anni fa su Women & Therapy in cui registrava come oltre il 60% delle donne lesbiche interpellate avesse deciso, per mancanza di risorse, di non lasciare la partner violenta. Davanti a simili evidenze, ben note agli specialisti, la risposta che si tende a dare è che questi tassi di violenza – talvolta più elevati di quelli delle coppie eterosessuali – siano l’esito e lo specchio, in qualche modo, delle discriminazioni e delle violenze che chi appartiene alla minoranza Lgbt accusa da parte della società; stiamo parlando del minority stress, ossia di un insieme di fattori stressanti inflitti al soggetto omosessuale. Peccato che non esistano studi che documentino il minority stress antecedente alla violenza di coppia e come sua causa scatenante: è solo un’ipotesi. Il dato che invece colpisce è che quanto sappiamo delle violenze nelle coppie gay potrebbe esser solo la punta dell’iceberg. Infatti, fino al 2015 meno del 5% della letteratura sul tema della violenza di coppia includeva le relazioni omosessuali. Non è forse piacevole da dirsi nel mese dell’orgoglio Lgbt, ma il lato oscuro dell’arcobaleno potrebbe esser ancora da scoprire. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/eterosessuali-i-nuovi-discriminati-2668592283.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="i-giovani-ormai-considerano-il-corpo-come-una-prigione-dalla-quale-liberarsi" data-post-id="2668592283" data-published-at="1719238218" data-use-pagination="False"> «I giovani ormai considerano il corpo come una prigione dalla quale liberarsi» Battagliera, determinata, tosta. La giornalista Marina Terragni incarna un femminismo che, specie sui temi dell’identità di genere, non fa sconti al politicamente corretto. La Verità l’ha contattata per sapere come vede il mese dell’orgoglio in corso e le sue rivendicazioni. Terragni, sta seguendo il Pride month? «No, francamente non lo sto seguendo e non so quale sia l’agenda del Pride, anzi mi dice cosa c’è: il solito utero in affitto?». Sì, nel Manifesto del Roma Pride 2024 c’è la richiesta di «sostegno e accesso alla gestazione per altri – Gpa etica e solidale». Ma è solo da quest’anno che lo segue poco? «No, in generale non lo seguo con questa grande attenzione, anche se mi pare di aver capito che quest’anno l’idea che si vuol far passare è che l’Italia sia come l’Ungheria, cioè un Paese omotransfobico. Poi c’è la questione del G7 e del mancato richiamo all’identità di genere e anche la vicenda dell’ospedale Careggi». Infatti nel citato Manifesto si chiede «la piena implementazione di programmi già esistenti, come quelli del Careggi di Firenze, per le giovani persone trans». «Sì, ma il punto è che il Careggi non ha licenza di fare quello che vuole, ma deve seguire delle linee guida. Adesso, ma è una cosa che non sono riuscita a capire, forse il reparto è stato implementato nel senso che ci hanno messo anche il neuropsichiatra». Si può dire che, da sfilata di rivendicazione di diritti, il Pride stia diventando veicolo d’una visione ideologica sull’identità di genere? «Diciamo che finché c’è stato il cosiddetto ddl Scalfarotto, dove contro l’omotransfobia c’era un articolo solo, le cose erano in un certo modo. Poi il ddl Zan, che è defunto come sappiamo, introduceva l’identità di genere. Ma un conto è l’orientamento sessuale, un altro è passare ad altro - come fatto da Stonewall». Cioè? «Stonewall - che è la più grande organizzazione per i diritti gay - riceveva cospicui finanziamenti e partecipava a bandi ricchissimi pubblici e privati, ma avendo avuto in Gran Bretagna perfino il matrimonio egualitario, avendo avuto tutto, si sono ritrovati con un baraccone gigantesco da tenere in piedi. E il tema che hanno trovato è quello dell’identità di genere». Il fatto che ai Pride ci siano tanti giovani non rischia di veicolare ancor più tra costoro certa concezione dell’identità di genere? «Non c’è il rischio, direi che c’è la certezza. C’è l’idea di poter essere quello che vuoi in un progetto di libertà individuale assoluta, che prescinde persino dal tuo corpo – corpo che diventa come un accessorio da adattare a quello che ti passa per la testa. Ecco, quest’idea ormai è consolidata. Ogni coming out nelle scuole, ogni coming out di identità di genere viene accolto festosamente». E chi invece poi ci ripensa? «Recentemente ho intervistato sul Foglio la mamma di una di queste ragazze - dato che sono soprattutto ragazze, quelle interessate alla transizione - che poi, per fortuna grazie anche al fatto che sua madre è stata capace di tener duro, dopo tre anni infernali è tornata sui suoi passi. Ebbene, questa mamma mi diceva: “Io non capisco perché non devi dare nessuna spiegazione perché se, nel caso suo (di sua figlia, ndr), dici che sei un uomo, mentre invece se poi torni alla tua identità, sei guardata un po’ come una traditrice”. Quest’idea è passata molto nelle giovani generazioni ed è cresciuta contemporaneamente all’enorme crescita del disagio mentale tra gli adolescenti». Non le pare che con l’identità di genere ci sia stato un po’ un rovesciamento, per cui una volta l’eterosessualità era la vecchia normalità, mentre oggi è quasi sconveniente dirsi totalmente eterosessuali? «Sì, perché si è un anti-testimonial rispetto ad una lettura della realtà che è quella che dicevo prima, e cioè che ognuno, plasticamente, può adattare il suo corpo ad un vissuto, ad un percepito. Nella nuova legge trans tedesca, che è stata approvata da poco, tu puoi cambiare e ricambiare genere: basta che ti ripresenti dopo un anno. È, come dire, un lavorio permanente in cui c’è una cosiddetta identità di genere che è come un’anima, che lotta contro un corpo prigione. Questa è proprio l’impostazione degli gnostici. La corrente di pensiero degli gnostici diceva questo: il corpo è una galera di cui liberarsi, infatti i commentatori più intelligenti – tipo il marxista Slavoj Zizek– parlando di “cyber gnosi”». Ma il ripensamento in atto a livello internazionale sull’identità di genere, anche se è stato avviato un tavolo interministeriale per le nuove linee guida su triptorelina, sembra che in Italia fatichi ad essere percepito o sbaglio? «Oltre quel tavolo, subito prima o subito dopo l’estate ci sarà il nuovo parere del Comitato nazionale della bioetica, che era quello che nel 2018 aveva autorizzato l’uso off label della triptorelina per il cosiddetto blocco della pubertà. Quindi i due fatti politici sono questi, ma io credo che ci sia una completa inconsapevolezza, da parte dell’opinione pubblica. Per esempio, quella madre che ho intervistato – che è un medico – quando la figlia ha fatto il coming out è caduta dal più alto dei peri, e tutto quel mondo dell’identità di genere è andato a studiarlo dopo. Eppure era un medico. Comunque arriveremo anche noi a prendere consapevolezza di tutto questo». Dice? «Di sicuro. Sono convinta nel giro di qualche anno, non decenni, quella della disforia di genere nei bambini sarà guardata come uno dei più grandi scandali della medicina moderna, paragonabile solo alla lobotomia negli anni Cinquanta negli Stati Uniti, che ha fatto un sacco di vittime».

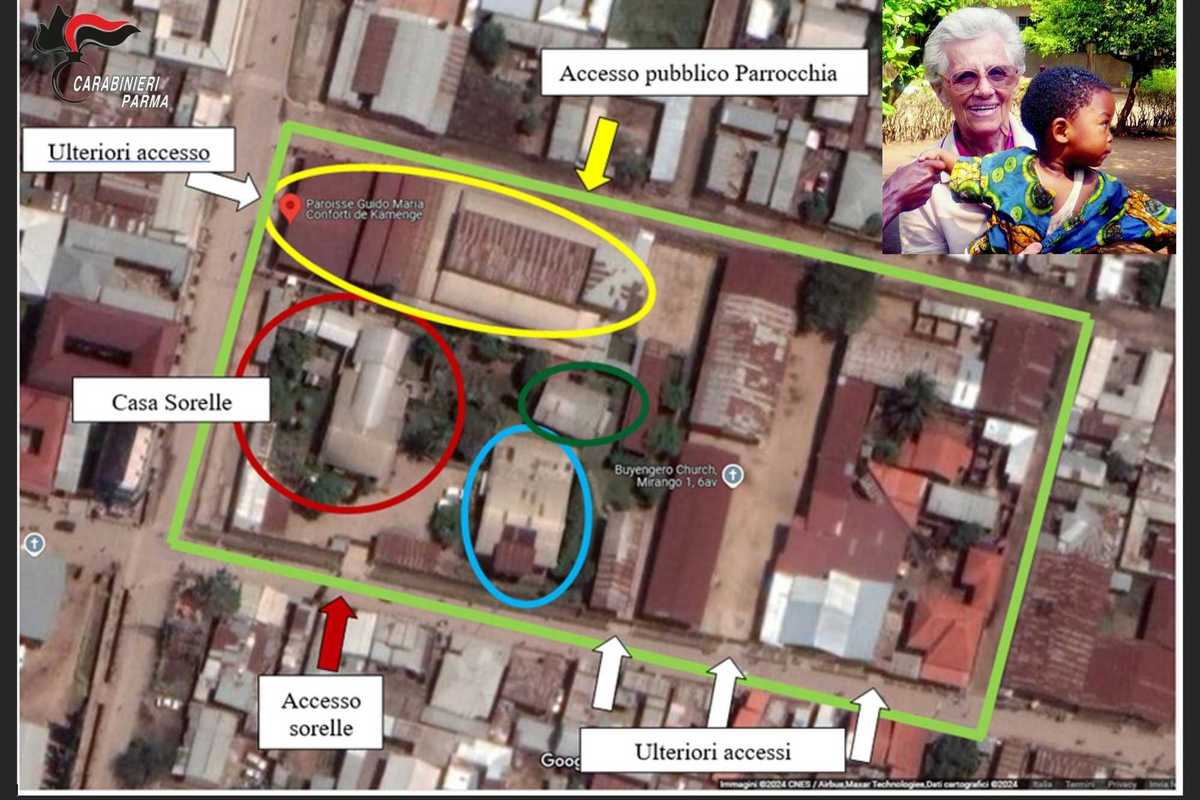

La fotografia del luogo, a Bujumbura, in Burundi, in cui nel 2014 sono state uccise tre suore (Ansa). Nel riquadro Olga Raschietti, una delle tre suore assassinate

Ma Harushimana non è solo un attivista internazionale per i diritti umani, viene indicato come uno stretto collaboratore del generale Adolphe Nshimirimana, il capo della polizia segreta del Burundi che tentò di diventare presidente e che fu ucciso in un attentato politico. Ora è accusato di aver avuto un ruolo nell’omicidio di tre suore saveriane della congregazione delle missionarie di Maria: Olga Raschietti, 83 anni, Lucia Pulici, 75, e Bernardetta Boggian, 79. Uccise a Kamenge, quartiere di Bujumbura. Alle prime due fu tagliata la gola nel pomeriggio del 7 settembre 2014. La terza, che era fuori sede durante il primo delitto, fu decapitata la notte seguente. Il capo, reciso, venne riposto accanto al corpo. Harushimana, per la Procura di Parma, sarebbe «istigatore» e «co-organizzatore» del triplice delitto.

Un caso per il quale il Burundi ritiene di aver fatto giustizia, arrestando e condannando pochi giorni dopo un uomo con problemi psichiatrici. Ora si scopre che sarebbe stato Harushimana, secondo l’accusa, a portare alle religiose la richiesta di aiutare le milizie burundesi in Congo e a incassare il loro rifiuto. Da qui la condanna a morte. Con tre ipotesi di movente: il rifiuto di collaborare con i ribelli; la decisione della direzione dei saveriani di affidare il Centro Giovani Kamenge, al quale affluivano ingenti risorse economiche, alla locale diocesi; un rito propiziatorio come buon auspicio per la candidatura del generale Nshimirimana a presidente della Repubblica. L’indagine era stata avviata nel 2014, dopo una relazione dall’ambasciata italiana di Kampala in Uganda, indirizzata alla Procura di Parma.

Il fascicolo contro ignoti venne definito con archiviazione nel 2015 per insussistenza della giurisdizione italiana. Nel maggio 2018 si apre una seconda fase. L’ambasciata di Kampala trasmette una nota: Harushimana, che aveva ottenuto un visto per l’Italia per partecipare a un corso di formazione legato a un incarico in una associazione di Parma, era stato menzionato durante le indagini sull’omicidio delle tre suore da un ex agente segreto che era stato allontanato dal Burundi e che si era arruolato in Somalia. In quella fase Harushimana venne sentito. Affermò che nei giorni del delitto si trovava lontano dal Burundi ed esibì copia del passaporto con timbri attestanti la presenza in un altro Stato. Anche questa indagine si chiuse con un’archiviazione. Il libro Nel cuore dei misteri della giornalista freelance Giusy Baioni e un articolo della Gazzetta di Parma con la cronaca della presentazione riscrivono la storia. Vengono acquisite dichiarazioni di alcune suore saveriane mai sentite in precedenza. Viene sentita anche la Baioni, che aveva verificato sul campo molti dettagli. «Quello che avevo ricostruito oggi viene confermato dalla Procura», conferma alla Verità la giornalista, che aggiunge: «Le testimonianze dicono che avrebbe partecipato a una riunione preparatoria, a un sopralluogo e avrebbe fornito supporto logistico». Gli esecutori sarebbero entrati nella missione saveriana travestiti da chierichetti o da coristi, accompagnati da Harushimana, presente alla riunione durante la quale sarebbe stata ideata l’esecuzione. «Molto attiva», racconta la Baioni, «è stata una radio locale che aveva raccolto importanti testimonianze e che in Burundi era molto contrastata».

Nel libro, spiega la giornalista, il nome di Harushimana «è uno di quelli che ritorna più frequentemente». Poi precisa: «Sulla stampa locale si è sempre dichiarato estraneo. Diverse fonti lo mettevano in contatto con la polizia segreta del Burundi. Raccoglieva fondi in diversi Paesi europei. Io non l’ho intervistato perché sapevo che si muoveva anche in Italia e avevo fatto dei calcoli rispetto al rischio». Proprio a Parma una delle associazioni per le quali Harushimana coordinava i progetti, ParmAlimenta, avrebbe incassato oltre 260.000 euro di fondi della Regione Emilia-Romagna. A sollevare il caso è Priamo Bocchi di Fratelli d’Italia: la Regione avrebbe destinato all’associazione 82.858 nel triennio 2018-2020 come contributi diretti; 146.346 euro tra il 2022 e il 2024 tramite il Comune di Parma con risorse regionali e 33.159 euro liquidati nel 2025 per il progetto «Nutrire il futuro», finalizzato alla lotta alla malnutrizione infantile in Burundi. «Harushimana ha collaborato con ParmAlimenta Burundi nel periodo 2016-2018 per un progetto di cooperazione nello stato africano», precisa ora il presidente di ParmAlimenta Gualtiero Ghirardi, aggiungendo: «Stante la sua presenza in Italia, nel 2022, con un contratto di collaborazione ha affiancato il direttore per un paio di mesi nella rendicontazione di un progetto. Poi abbiamo chiuso i rapporti con lui e non abbiamo più avuto sue notizie».

Nel 2015, però, il nome del cooperante era già finito sulle cronache. «Solo un anno prima», denuncia Bocchi, «Harushimana fu ricevuto da sindaco e assessori in municipio con tutti gli onori». E con interrogazioni e inviti al sindaco aveva richiamato l’attenzione su quel progetto che «visti i personaggi coinvolti», afferma l’esponente di Fdi, «rischiava di infangare l’immagine della città». È rimasto inascoltato.

Continua a leggereRiduci

Il cambio di paradigma arriva dall’Asia: la Gen Z cinese ha fatto del «pingti» (alternative economiche di alta qualità a marchi di lusso o brand occidentali famosi) un gesto identitario, spostando la domanda verso alternative locali. «Il consumatore cinese non ha smesso di comprare, ha smesso di comprare “occidentale” a ogni costo. Trovare l’alternativa locale di qualità è diventato un motivo d’orgoglio patriottico e di intelligenza finanziaria», osserva lo strategist. «Questo “orgoglio autarchico” sta mettendo in crisi il soft power di brand storici. Se un tempo il logo era uno status symbol, oggi per i giovani cinesi il vero status è non farsi “fregare” dai listini gonfiati delle multinazionali estere».

Sull’online europeo, Zalando viene da un 2025 disastroso e da un -45% circa in 12 mesi: la partita è difendere i margini contro l’ultra-fast asiatica e usare l’Ai per ridurre i resi. Nello sportswear, Adidas chiude il 2025 a 24,8 miliardi di euro di vendite e lancia un buyback da un miliardo; Puma entra nel radar di Anta (obiettivo 29%). «L’ingresso di Anta in Puma segna una nuova fase: i giganti cinesi non si accontentano più di dominare il mercato interno, ma usano i marchi europei in difficoltà come cavalli di Troia per la loro espansione globale», avverte Gaziano. «Nel frattempo, nel fast fashion, assistiamo alla fuga in avanti di Inditex (Zara), che sta riuscendo a “nobilitare” il proprio marchio alzando il posizionamento, mentre H&M resta incastrata in una guerra di margini contro la concorrenza spietata di realtà ultra-fast come Shein».

In Italia BasicNet (Kappa, K-Way, Superga) prova a reggere alzando il peso dell’heritage con Woolrich e Sundek. «Per sopravvivere nel 2026, l’abbigliamento accessibile dovrà offrire più del semplice “pronto moda”. Il divario tra chi riesce a mantenere un legame emotivo con il cliente e chi vende solo merce destinata a essere sostituita da un duplicato cinese è destinato ad ampliarsi ulteriormente», conclude l’esperto.

Continua a leggereRiduci

Christine Lagarde (Ansa)

Tre profili autorevoli, tre visioni simili, tre possibilità che finiscono per farsi ombra a vicenda. Se invece Lagarde decidesse di restare fino alla fine, il baricentro si sposterebbe a Sud. Il candidato più probabile è lo spagnolo Pablo Hernández de Cos, oggi alla guida della Banca dei regolamenti internazionali. Tecnico raffinato, profilo dialogante. Le speculazioni sull’uscita anticipata hanno preso quota dopo le indiscrezioni rilanciate dal Financial Times, secondo cui Lagarde potrebbe lasciare prima delle elezioni francesi, consentendo a Emmanuel Macron di pesare sulla scelta del successore. Ipotesi politicamente sensibile, perché la Bce vive - almeno nello statuto - di indipendenza assoluta, mentre nella realtà convive con i sussurri delle capitali.

Non a caso molti economisti interpellati temono contraccolpi reputazionali: oltre la metà ritiene che un addio anticipato potrebbe intaccare la fiducia nell’istituzione. Circa un terzo intravede rischi per la sua autonomia. In Europa la forma è sostanza, e anche il calendario può diventare politica monetaria. Sul tavolo c’è perfino una soluzione intermedia, tipicamente comunitaria: nominare il successore in anticipo, con Lagarde ancora in carica. Ad arricchire il mosaico contribuisce la nomina del croato Boris Vujčić come vicepresidente, destinato a subentrare dal 1° giugno 2026 allo spagnolo Luis de Guindos . Un cambio che riequilibra i pesi geografici nel board e che, inevitabilmente, entra nel grande gioco delle compensazioni tra Paesi.

Continua a leggereRiduci