«Il grido interiore», le opere di Munch in una grande mostra a Palazzo Reale

Con 100 opere provenienti dal Munch Museum di Oslo, Milano rende omaggio al grande artista norvegese con una grande retrospettiva (sino al 26 gennaio 2025) che ne racconta l’intero percorso artistico e umano.

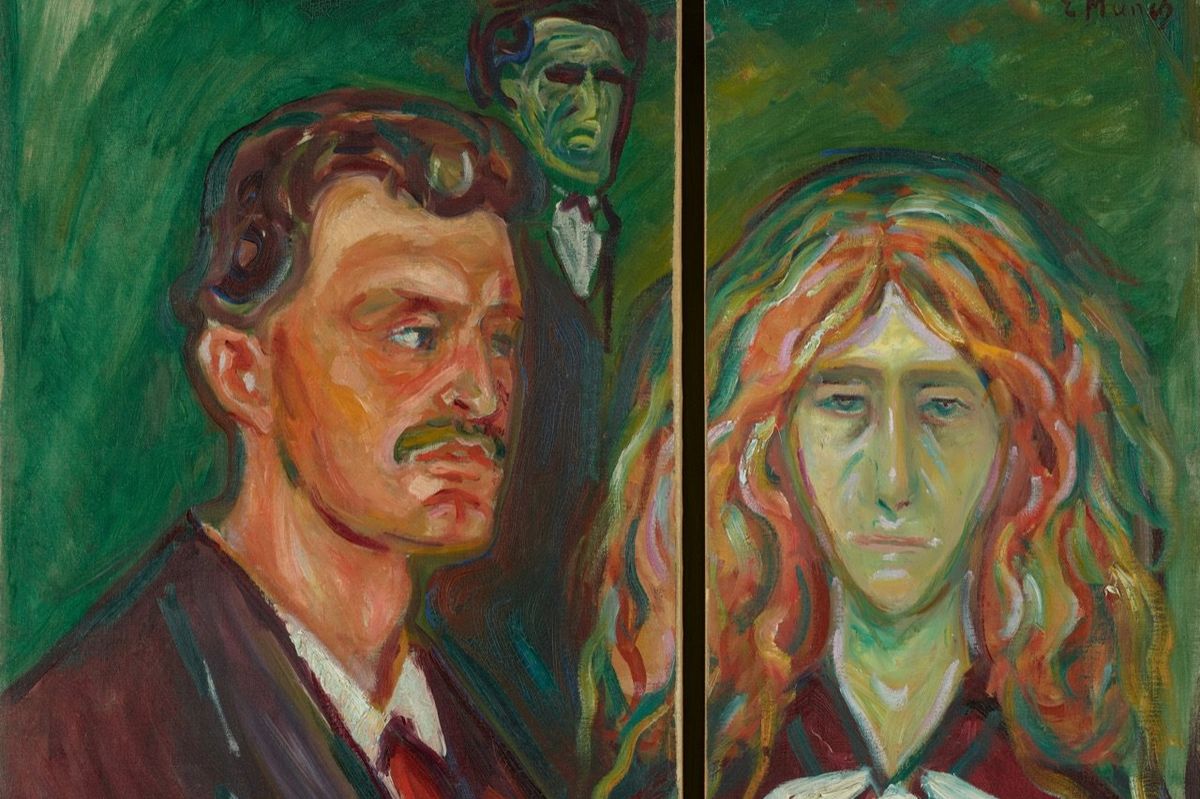

Quando si pensa ad Edvard Munch (1863 -1944), è inevitabile, quasi scontato, il collegamento con la sua opera più famosa, L’Urlo (in norvegese, Skrik) , capolavoro indiscusso dell’arte moderna e quadro fra i più noti (ed imitati) al mondo. Come, o più, della Monna Lisa ; come, o più, delle iconiche serigrafie di Andy Warhol. Più che un’opera , L’Urlo (di cui ne esistono quasi 50 diverse versioni, fra disegni, bozzetti e dipinti) è un simbolo. La « traduzione in immagini» dell’angonscia umana, del dolore, del dramma interiore, dei fantasmi del nostro inconscio, della paura. L’Urlo, straordinaria «tavolozza » di colori distorti e dilatati, è lo specchio del sentire di Munch e dell’umanità intera. Poco importa cosa raffiguri (l’ambientazione è il fiordo norvegese di Ekeberg): quest’opera ha fatto del suo genio creatore l’interprete per antonomasia delle più profonde inquietudini dell’animo umano. La stessa inquietudine che ha attraversato tutta l’esistenza di Munch, segnata dalla malattia - fisica e mentale - e lastricata da grandi e precoci dolori: la perdita prematura della madre ( che lo lasciò orfano a soli 5 anni) e dell’amata sorella maggiore Sophie, uccise entrambe dalla tubercolosi; la follia della sorella minore, Laura; il rapporto conflittuale con il padre Christian; la relazione tormentata con la fidanzata Tulla Larsen. «La malattia fu un fattore costante durante tutta la mia infanzia e la mia giovinezza. La tubercolosi trasformò il mio fazzoletto bianco in un vittorioso stendardo rosso sangue. I membri della mia cara famiglia morirono tutti, uno dopo l’altro». Tutto questo, se da una parte lo trascinò ai limiti della follia, rendendolo schiavo delle nevrosi e dell’alcool, dall’altra lo portò ad essere il Genio universale che è, protagonista indiscusso dell’arte del Novecento e, insieme a Van Gogh, Gougain e Ensor, fra i più importanti (se non il più importante…) anticipatori dell’Espressionismo. Personalità complessa e artista dal talento straordinario, Munch ha fatto dell’arte la sua catarsi e in opera d’arte ha trasformato il suo assordante grido interiore. E la straordinaria mostra allestita a Palazzo Reale di Milano -dove L’Urlo è presente in una delle versioni litografiche custodite a Oslo- di questo «grido interiore » ha fatto il suo fulcro.

La mostra

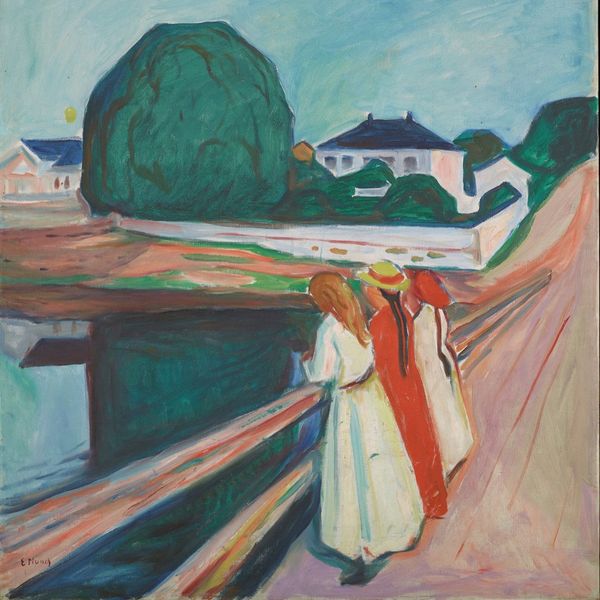

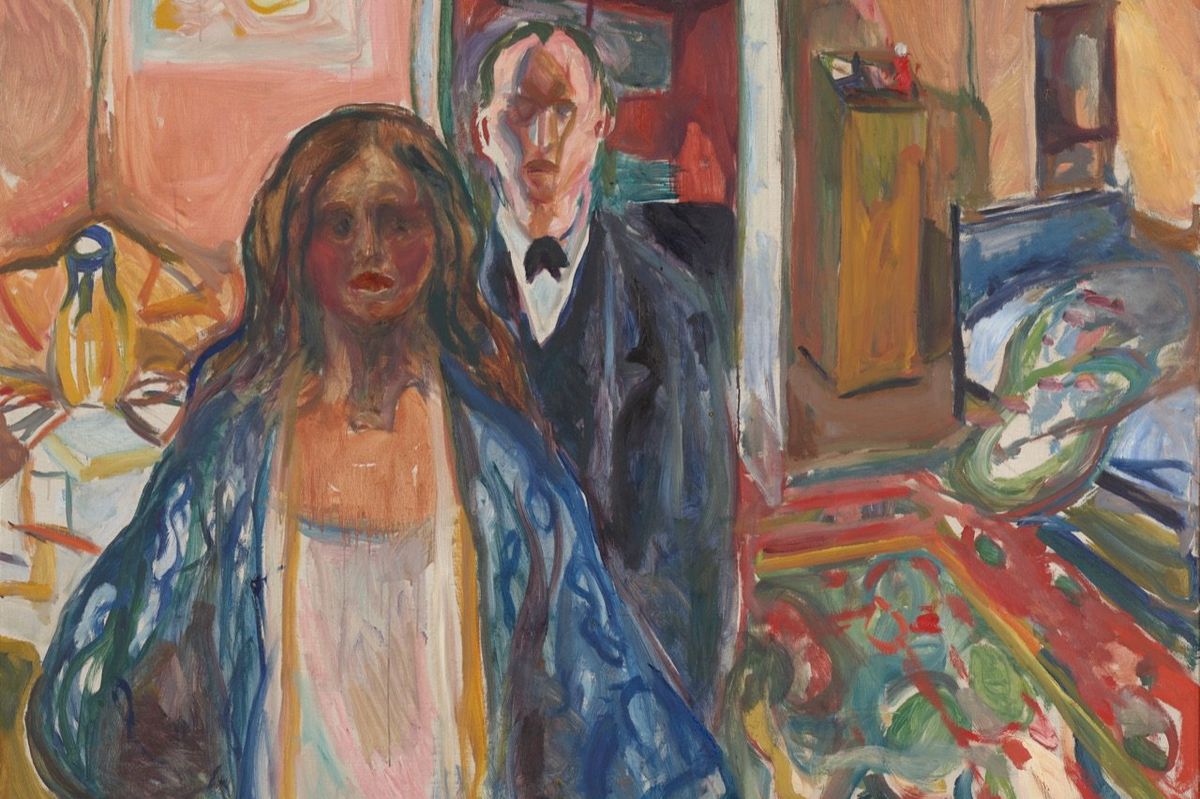

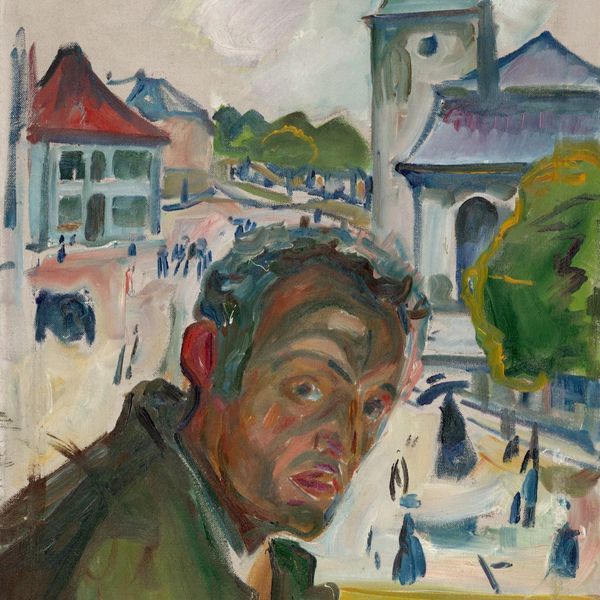

Curato da Patricia G. Berman (una delle più grandi studiose al mondo di Munch) e ricco di 100 capolavori, il percorso espositivo si snoda attraverso sette sezioni, racconto in opere di un’artista che ha toccato imprescindibili temi universali - nascita, vita, amore, morte - e rappresentato, in quei volti senza sguardoe i quei paesaggi bislacchi, il proprio disagio interiore, l’instabilità dell’amore carnale, il vuoto lasciato dalla morte. « Non dipingo ciò che vedo, ma ciò che ho visto», scriveva Munch nel 1928 ed è in questa frase la chiave della sua poetica artistica, profondamente attenta alle impressioni e capace di far vivere (e rivivere) emozioni e ricordi. Davanti a un’opera di Munch ci si mette a nudo, si fanno i conti con i propri demoni, ci si interroga. Provare angoscia è inevitabile. E questo accade con tutte (o quasi) le sue opere: perché Munch - come ha ben sottolineato la curatrice – non è solo L’Urlo. Ma è anche La morte di Marat (1907), Notte stellata (1922–19249), Le ragazze sul ponte (1927), Malinconia (1900–1901) , Danza sulla spiaggia (1904), Autoritratto tra il letto e l’orologio (1940-1943), tanto per citare alcuni degli straordinari capolavori presenti i mostra…

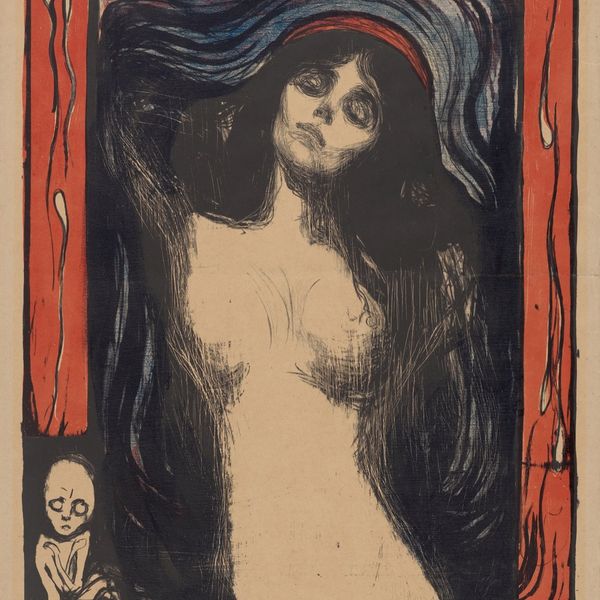

Di particolare interesse anche il tema dell’erotismo (sull'argomento, esposti a Palazzo reale Bacio vicino alla finestra, Coppie che si baciano nel parco e una conturbante Madonna, mescolanza e intreccio di sacro e profano), mentre un aspetto davvero poco conosciuto della sua opera è il « debito » verso l’Italia e il Rinascimento italiano: dopo un approccio difficile con il nostro Bel Paese («Sarebbe dovuto andare a Parigi - scrive l’artista utilizzando la terza persona- ma la sua salute non glielo permise…Malattia, alcol, disastri: questo fu il viaggio a Firenze»), Munch vi tornò a più riprese, provando emozioni sempre diverse e contrastanti, fino ad affermare che «… la Cappella Sistina è la stanza più bella al mondo» e, addirittura, nel 1922, trascorrendo un giorno intero nella Basilica milanese di Sant’Ambrogio, trovò l’Italia «più gloriosa che mai». Rappresentativi del «periodo italiano », quarta sezione dell’esposizione milanese , La tomba di P.A. Munch a Roma (1927) che ritrae uno scorcio del cimitero acattolico romano dove è sepolto lo zio (storico norvegese considerato il fondatore della scuola di storia norvegese) e Ponte di Rialto, Venezia (1926).

E dopo aver studiato con attenzione la nostra tradizione rinascimentale, aver assorbito le novità dirompenti del Postimpressionismo e aver interagito con la generazione emergente degli espressionisti, Munch inaugura un linguaggio unico e del tutto personale, premessa per la nascita di quelle Avanguardie che, nel XX Secolo, porteranno gli artisti a diventare gli strumenti migliori per raccontare le nostre emozioni più profonde. Questo racconta la mostra milanese: Munch oltre l’Urlo.