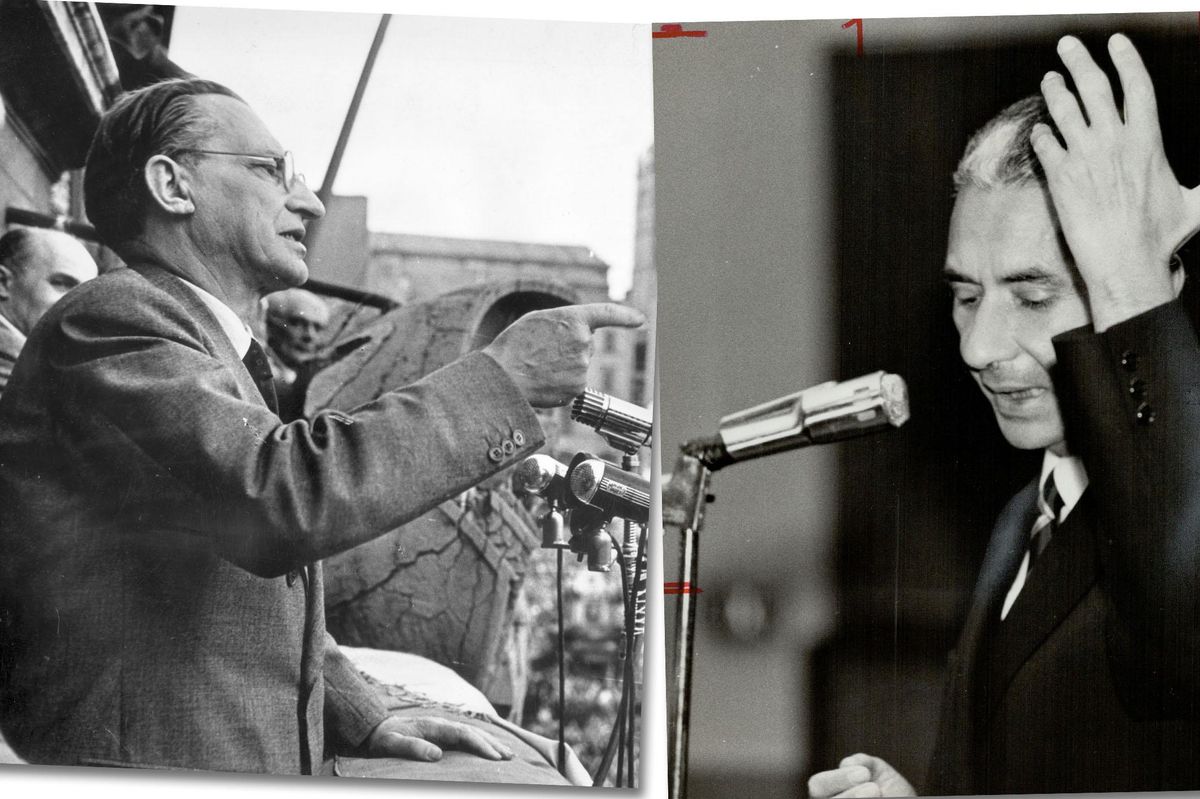

In questi tempi in cui si parla tanto di un ritorno del centro, è forse opportuno ricordare che la storia italiana è segnata, nella seconda metà del Novecento, da due idee di centro totalmente diverse: quella di Alcide De Gasperi e quella di Aldo Moro. Nell’immaginario collettivo questi due personaggi hanno molto in comune, essendo stati entrambi leader dello stesso partito, a breve distanza l’uno dall’altro.

La realtà è molto diversa. Difficile immaginare una distanza più siderale tra i due.

Anzitutto le esperienze di vita. De Gasperi inizia la sua vita politica agli inizi del Novecento, vive da neutralista la Prima guerra mondiale, aderisce al partito di don Luigi Sturzo (il Partito popolare), sin dalla fondazione, nel 1919. Vive dunque da vicino l’aspro scontro tra cattolici e socialisti, così come il graduale affermarsi di Benito Mussolini, prima leader socialista, poi promotore di uno scisma all’interno di quello stesso mondo, tra socialisti neutralisti e socialisti interventisti. Agli occhi di De Gasperi tra il Mussolini prima maniera e quello fascista le differenze non sono poi molte. Non è forse vero che accanto all’uomo di Predappio abbondano socialisti ed ex giornalisti de L’Avanti?

Così, se per anni Sturzo e De Gasperi sono fatti bersaglio di insulti e invettive da parte dei socialisti, con l’avvento del fascismo non cambia nulla: l’odio del duce nei confronti di De Gasperi e dei popolari, è il medesimo di pochi anni prima, quando per lui il politico trentino era espressione della «destra nera e clericale». Perseguitato dal fascismo, costretto prima alla prigione poi al nascondimento, De Gasperi fonda nel 1943 la Democrazia cristiana insieme ad altri vecchi popolari che hanno vissuto esperienze analoghe.

L’esperienza di Aldo Moro è totalmente differente, anzitutto per motivi generazionali. Moro cresce e studia sotto il fascismo, in pieno regime. E vi aderisce per diversi anni con passione: per lui, di conseguenza, nessuna persecuzione, ma cattedra universitaria e piena possibilità di fare carriera. Pochi ricordano infatti che la corrente dossettiana, quella cui Moro appartiene inizialmente con Giuseppe Dossetti ed Amintore Fanfani, è composta da ex «catto-fascisti», cioè da cattolici che non hanno resistito alle lusinghe del regime, ma che, al contrario, hanno a lungo cercato di valorizzare ciò che del fascismo ritenevano positivo. Anche Moro, come Fanfani e Dossetti, ha preso la tessera del partito ed ha partecipato attivamente alla vita dei Guf, i Giovani universitari fascisti.

Nel 1937 «Moro si iscrisse, per il Guf di Bari, al convegno di dottrina del fascismo, mentre l’anno successivo egli partecipò al convegno imperniato su un argomento di particolare rilievo: “Principî e valori universali del Fascismo”» (AaVv, Aldo Moro e l’Università di Bari tra storia e memoria, a cura dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Cacucci editore, Bari, 2016).

Sebbene questa adesione al fascismo, seppure in giovane età, così come quella di Dossetti e Fanfani, addirittura collaboratore della scuola di mistica fascista, siano state volutamente cancellate per decenni dai giornali e dalle rievocazioni ufficiali, rimangono essenziali per capire la differenza abissale tra la Dc prima maniera e quella successiva.

Ecco perché tutta la storia della Dc degasperiana, che dura di fatto sino al 1953, è segnata dalla contrapposizione tra vecchi e giovani, tra ex popolari divenuti democristiani e i nuovi democristiani cresciuti sotto il fascismo. Eh sì, perché sia Dossetti, sia Moro sia Fanfani, dopo l’adesione ben più che formale al fascismo, guardano inizialmente con sospetto alla prima Dc. Fanfani polemizza pubblicamente con il partito di De Gasperi, mentre Moro si iscrive ad esso solo più tardi, dopo vari scontri ideologici con il segretario della Dc barese, Nicola Lojacono, già dirigente popolare. Il nome di Moro, respinto dal partito per il suo carattere ondivago (da una parte esprime sui giornali idee piuttosto destrorse, dall’altra si parla di una sua volontà di iscriversi al Psi), viene di fatto imposto dal vescovo di Bari.

Leggiamo dal saggio citato: «Il 2 giugno 1946 ebbe inizio la sua carriera politica vera e propria, con l’elezione, avvenuta grazie a 27.081 voti di preferenza, all’Assemblea Costituente, nelle liste della Democrazia cristiana. Ciò non significò l’accettazione piena e consapevole, da parte di Moro, delle posizioni del partito di De Gasperi, dopo le polemiche che, solo un paio di anni prima, avevano contrapposto il futuro statista pugliese all’allora segretario della Dc barese Lojacono. La candidatura di Moro all’Assemblea Costituente fu, infatti, praticamente imposta dall’autorevole intervento dell’arcivescovo Mimmi e non si inquadrò tra quelle di partito, configurandosi all’interno di quelle quote che la Democrazia cristiana mise a disposizione per autorevoli esponenti del laicato cattolico organizzato… L’elezione e l’attività all’interno della Costituente segnarono l’adesione esplicita di Moro alla Dc, avvicinandosi alla corrente di sinistra del partito cattolico capeggiata da Giuseppe Dossetti. Questo gruppo era chiamato dei “professorini”, per il fatto di comprendere soprattutto giovani della seconda e della terza generazione, non legati, quindi, al vecchio notabilato proveniente dal Partito popolare italiano, e perché si trattava, per la maggior parte, di docenti universitari. Di tale corrente facevano parte, oltre a Moro, futuri esponenti di primo piano del partito cattolico, quali Amintore Fanfani, Giorgio La Pira e Giuseppe Lazzati […]».

L’entrata di Moro nel V governo De Gasperi, nel 1948, non fu però patrocinata dallo statista trentino, ma da colui che era il suo principale antagonista nel partito, Giuseppe Dossetti. È quest’ultimo a raccontarlo: «Moro diventò sottosegretario agli Esteri perché lo volli io; fu una delle pochissime cose che riuscii a fare nella formazione del governo del 1948… De Gasperi certamente era contrario. Poi alla fine dovette capitolare dandogli però la soddisfazione di un risultato formale a cui non seguì nessun potere» (L.Elia, P. Scoppola, A colloquio con Dossetti e Lazzati, Bologna, 2003)

Ma la pace durò poco, Moro si mise di traverso rispetto alla politica estera di De Gasperi, e fu defenestrato dopo otto mesi: «Fino a quando lo statista trentino rimase alla guida del governo italiano, Moro non ne avrebbe fatto più parte». Solo «a partire dal 1953, dopo il declino politico di De Gasperi, Moro conquistò progressivamente un ruolo centrale nella vita politica italiana» (AaVv, Aldo Moro e l’Università di Bari tra storia e memoria, op. cit.), aprendo con Fanfani al Psi di Pietro Nenni, cui De Gasperi aveva sempre chiuso la porta, ritenendo del tutto impossibile l’alleanza della Dc con la sinistra.