Con la transizione verde forzata peggioreranno i blackout elettrici

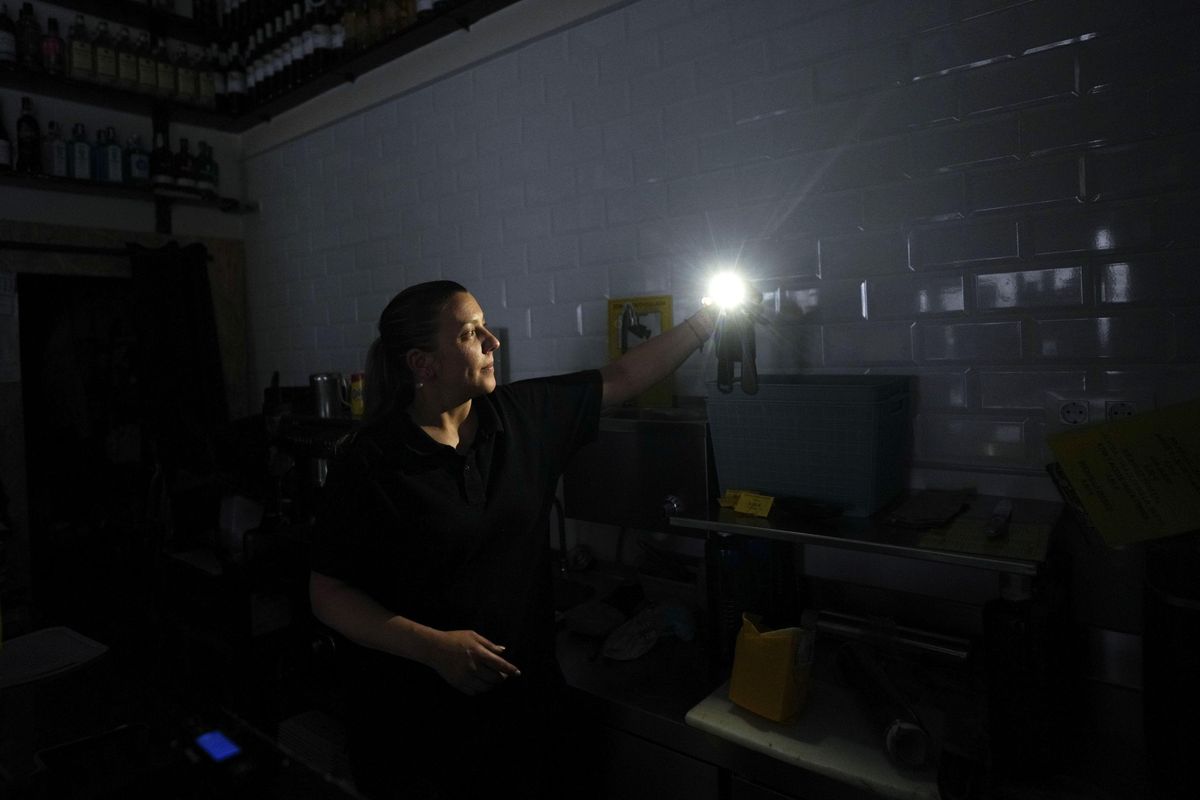

Ci risiamo, è tornato il grande caldo e diventa la causa di ogni evento negativo ma, soprattutto, quella dei continui blackout elettrici. Bergamo nei primi due giorni di luglio, Milano ieri, con addirittura coinvolta la metropolitana che per qualche ora ha funzionato a singhiozzo. La memoria recente ci riporta al grande blackout spagnolo di fine aprile ma anche all’avvertenza dei tecnici sulle caratteristiche dell’energia rinnovabile, in primis che non può essere costante se affidata a sole e vento. Di conseguenza, ai possibili disastri di una transizione green imposta con i tempi dell’ideologia e non con quelli dell’evoluzione tecnologica. Squillano i telefonini, sono gli allarmi anti intrusione domestici che segnalano mancanza di alimentazione, arrivano le notifiche delle app delle società di trasporto pubblico e di distribuzione dell’energia che avvisano dei disagi. La rete fa quello che può: l’energia elettrica in forma di corrente alternata, non si può conservare, bisogna produrla e utilizzarla, ma è ancora l’unica tecnologia in grado di alimentare grandi territori, densi di utenze. Non si può stivare nelle batterie, dunque c’è poco da fare, in talune parti del Paese la densità di abitanti e di attività è tale che occorre produrre più energia.

Il caldo non soltanto rende insofferenti le persone che cercano sollievo con i climatizzatori, ma il calore è esso stesso una forma d’energia (la meno mobile) e qualsiasi apparato elettrico in funzione ne genera una certa quantità. Questa è energia del tutto sprecata che spesso si somma a quella generata dall’insolazione causando avarie. E se con una nuova produzione da fonte nucleare miglioreremo la situazione in termini di minor costo e maggiore quantità di energia disponibile, le altre questioni da risolvere, cioè le cause dei surriscaldamenti, sono più complesse. C’è una sigla da conoscere: Lole, in inglese Loss of load expectation, che in italiano rappresenta l’indice di adeguatezza delle reti. Alle richieste di maggiore potenza, ma anche al cambio di tecnologie e fonti imposto dalla transizione verde, indica la probabilità di perdita dell’energia, le ore giornaliere stimate in cui si potrebbe verificare un’interruzione nell’erogazione.

Terna, che di reti se ne intende, nel suo rapporto 2023 sosteneva che il sistema elettrico italiano risultava mediamente adeguato e non necessitava di nuova capacità. Ma anche che rimanevano dei rischi legati alla chiusura e dismissione di impianti termoelettrici per insostenibilità economica. Le analisi di Terna sul lungo periodo consideravano ulteriori dismissioni della produzione da fonte termoelettrica dovuta alla possibile riduzione dei ricavi nei mercati dell’energia. Lo stesso rapporto indicava che l’Italia avrebbe avuto un Lole superiore a 100 ore annue di discontinuità, escluse le grandi isole dove tale dato sarebbe stato inferiore.

C’è poi la fisica ignorata a Bruxelles: le temperature elevate provocano l’espansione dei materiali metallici e tra questi quelli scelti come conduttori, come il rame che troviamo nei cavi. Le dilatazioni causano tensioni meccaniche e queste ultime generano problemi tecnici, interruzioni e danni alle connessioni tra apparati e cavi stessi. Le infrastrutture elettriche più datate, proprio perché hanno subito anni di questi cicli di caldo-freddo, sono più vulnerabili rendendo più probabili i blackout. Ci sono poi danneggiamenti provocati da eventi severi come allagamenti o fulminazioni. L’acqua è un conduttore d’energia elettrica e un quadro elettrico alluvionato è senza dubbio un apparato nel quale persistono corto circuiti. Il surriscaldamento di parti elettriche può generare deformazioni delle strutture plastiche attigue e provocare incendi, così come la mancanza di chiusure tenaci delle cabine di distribuzione e allacciamento consente a piccoli animali di entrare. Una banale crepa nella copertura plastica di un apparato è un punto d’intrusione per piccoli rettili, acqua e detriti. Scoiattoli, roditori o piccoli mammiferi si arrampicano sui pali ed entrano nelle cabine elettriche, toccano i conduttori nei punti non isolati e muoiono folgorati causando altri danni. È l’estate. Gli uccelli rapaci possono danneggiare i cavi elettrici e le strutture; i cinghiali sovente rosicchiano le condutture. Infine ci sono gli atti di vandalismo, come il danneggiamento delle strutture esterne delle cabine elettriche. Diventano quindi sempre più frequenti e costose le ispezioni da fare per individuare e riparare tempestivamente eventuali danni causati da umani come dalla fauna selvatica, ed è fondamentale anche controllare le colonie animali attraverso il loro contenimento.

Tutto ciò fa i conti con i costi e a pugni con l’ideologia. Se si proibisce lo spostamento di una colonia felina, non ci si deve meravigliare se poi gli animali fanno danni. Per legge europea la produzione di apparati elettrici ed elettronici deve essere fatta con materiali non tossici e con processi non inquinanti. Ciò comporta che in alcuni casi la durata media di tali prodotti si sia ridotta aumentando la necessità di prevenzione e manutenzione. Se la rete elettrica è gestita da privati, questi possono essere ritenuti responsabili, costringendoli a maggiori spese. Morale: i costi non aumentano soltanto per la produzione, abbiamo intrapreso la strada della transizione green troppo in fretta e le conseguenze si leggono nelle bollette.