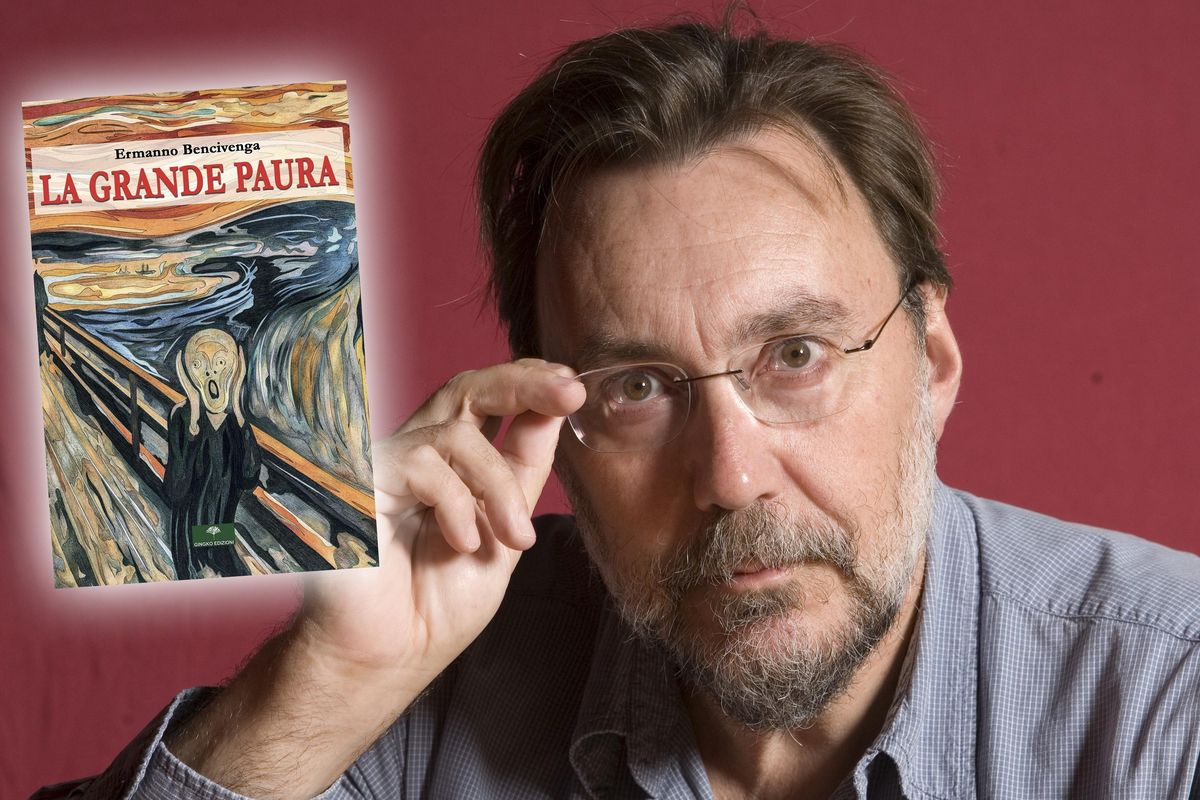

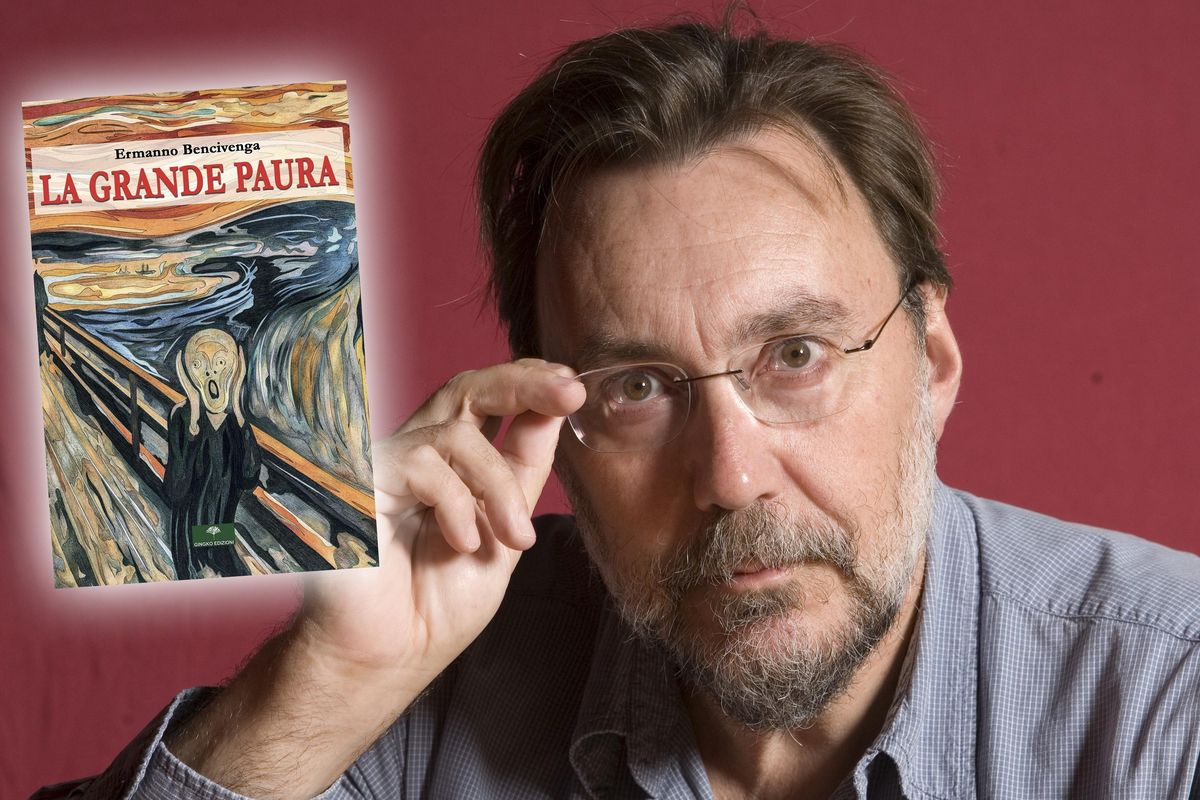

Ermanno Bencivenga (Leonardo Cendamo/Getty Images)

In questa pandemia, i progressisti non hanno capito il disagio di chi subiva le serrate. Almeno la destra vuole meno restrizioni.

Il progetto del corridoio fra India, Medio Oriente ed Europa e il patto difensivo con il Pakistan entrano nel dossier sulla normalizzazione con Israele, mentre Donald Trump valuta gli effetti su cooperazione militare e stabilità regionale.

Le trattative in corso tra Stati Uniti e Arabia Saudita sulla possibile normalizzazione dei rapporti con Israele si inseriscono in un quadro più ampio che comprende evoluzioni infrastrutturali, commerciali e di sicurezza nel Medio Oriente. Un elemento centrale è l’Imec, ossia il corridoio economico India-Medio Oriente-Europa, presentato nel 2023 come iniziativa multinazionale finalizzata a migliorare i collegamenti logistici tra Asia meridionale, Penisola Arabica ed Europa. Per Riyad, il progetto rientra nella strategia di trasformazione economica legata a Vision 2030 e punta a ridurre la dipendenza dalle rotte commerciali tradizionali del Golfo, potenziando collegamenti ferroviari, marittimi e digitali con nuove aree di scambio.

La piena operatività del corridoio presuppone relazioni diplomatiche regolari tra Arabia Saudita e Israele, dato che uno dei tratti principali dovrebbe passare attraverso porti e nodi logistici israeliani, con integrazione nelle reti di trasporto verso il Mediterraneo. Fonti statunitensi e saudite hanno più volte collegato la normalizzazione alle discussioni in corso con Washington sulla cooperazione militare e sulle garanzie di sicurezza richieste dal Regno, che punta a formalizzare un trattato difensivo bilaterale con gli Stati Uniti.

Nel 2024, tuttavia, Riyad ha firmato in parallelo un accordo di difesa reciproca con il Pakistan, consolidando una cooperazione storicamente basata su forniture militari, addestramento e supporto politico. Il patto prevede assistenza in caso di attacco esterno a una delle due parti. I governi dei due Paesi lo hanno descritto come evoluzione naturale di rapporti già consolidati. Nella pratica, però, l’intesa introduce un nuovo elemento in un contesto regionale dove Washington punta a costruire una struttura di sicurezza coordinata che includa Israele.

Il Pakistan resta un attore complesso sul piano politico e strategico. Negli ultimi decenni ha adottato una postura militare autonoma, caratterizzata da un uso esteso di deterrenza nucleare, operazioni coperte e gestione diretta di dossier di sicurezza nella regione. Inoltre, mantiene legami economici e tecnologici rilevanti con la Cina. Per gli Stati Uniti e Israele, questa variabile solleva interrogativi sulla condivisione di tecnologie avanzate con un Paese che, pur indirettamente, potrebbe avere punti di contatto con Islamabad attraverso il patto saudita.

A ciò si aggiunge il quadro interno pakistano, in cui la questione israelo-palestinese occupa un ruolo centrale nel dibattito politico e nell’opinione pubblica. Secondo analisti regionali, un eventuale accordo saudita-israeliano potrebbe generare pressioni su Islamabad affinché chieda rassicurazioni al partner saudita o adotti posizioni più assertive nei forum internazionali. In questo scenario, l’esistenza del patto di difesa apre la possibilità che il suo richiamo possa essere utilizzato sul piano diplomatico o mediatico in momenti di tensione.

La clausola di assistenza reciproca solleva inoltre un punto tecnico discusso tra osservatori e funzionari occidentali: l’eventualità che un’azione ostile verso Israele proveniente da gruppi attivi in Pakistan o da reticolati non statali possa essere interpretata come causa di attivazione della clausola, coinvolgendo formalmente l’Arabia Saudita in una crisi alla quale potrebbe non avere interesse a partecipare. Analoga preoccupazione riguarda la possibilità che operazioni segrete o azioni militari mirate possano essere considerate da Islamabad come aggressioni esterne. Da parte saudita, funzionari vicini al dossier hanno segnalato la volontà di evitare automatismi che possano compromettere i negoziati con Washington.

Sulle relazioni saudita-statunitensi, la gestione dell’intesa con il Pakistan rappresenta quindi un fattore da chiarire nei colloqui in corso. Washington ha indicato come priorità la creazione di un quadro di cooperazione militare prevedibile, in linea con i suoi interessi regionali e con le esigenze di tutela di Israele. Dirigenti israeliani, da parte loro, hanno riportato riserve soprattutto in relazione alle prospettive di trasferimenti tecnologici avanzati, tra cui sistemi di difesa aerea e centrali per la sorveglianza delle rotte commerciali del Mediterraneo.

Riyadh considera la normalizzazione con Israele parte di un pacchetto più ampio, che comprende garanzie di sicurezza da parte statunitense e un ruolo definito nel nuovo assetto economico regionale. Il governo saudita mantiene l’obiettivo di presentare il riconoscimento di Israele come passo inserito in un quadro di stabilizzazione complessiva del Medio Oriente, con benefici economici e infrastrutturali per più Paesi coinvolti. Tuttavia, la gestione del rapporto con il Pakistan richiede una definizione più precisa delle implicazioni operative del patto di difesa, alla luce del nuovo equilibrio a cui Stati Uniti e Arabia Saudita stanno lavorando.