2023-09-01

I Carabinieri e la lotta al «grande brigantaggio»

True

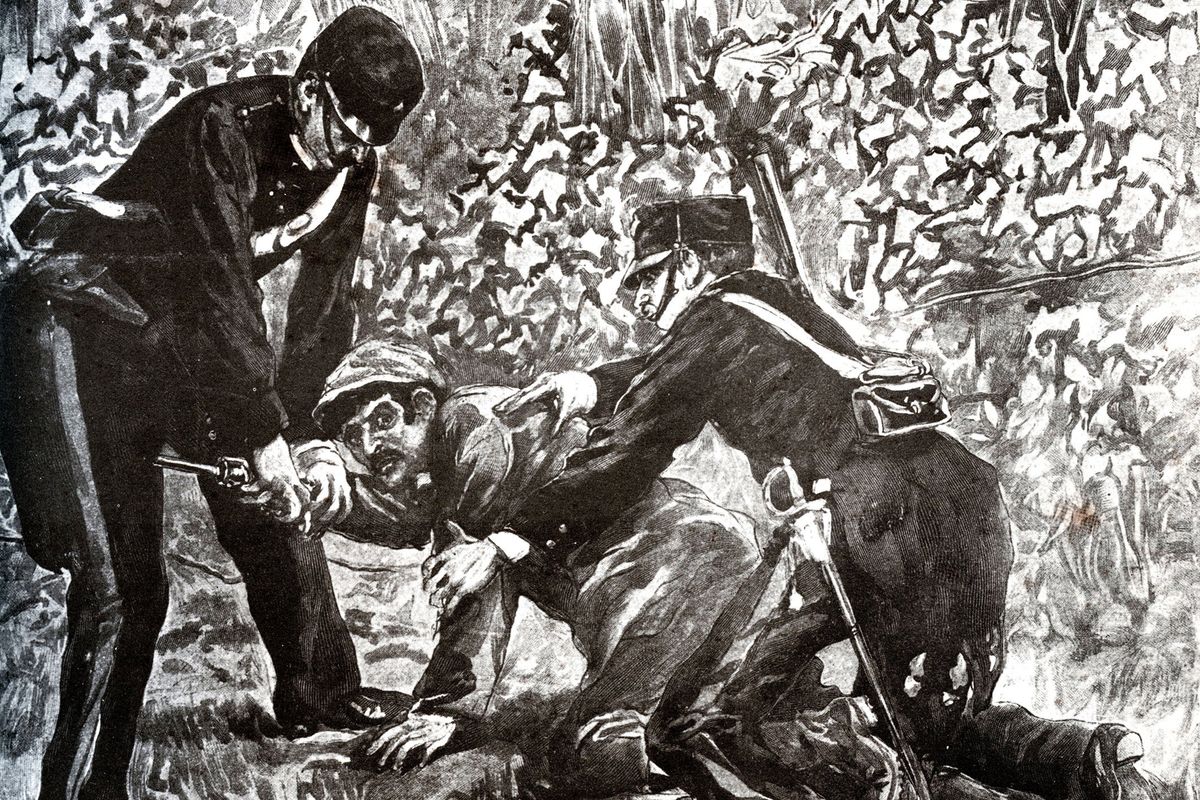

Cattura di un brigante in un'illustrazione della fine dell'Ottocento (Getty Images)

Nell'agosto di 160 anni fa, una legge speciale del Regno d'Italia consegnava ai tribunali militari la repressione di un fenomeno diventato eversivo, cavalcato dai lealisti borbonici e appoggiato a livello popolare. I Carabinieri ebbero un ruolo importante in quella che fu una vera e propria «guerra di guerriglia» che minacciava il neonato Stato unitario.Il 15 agosto 1863 a Torino, allora capitale del neonato Regno d’Italia, fu varata la legge n.1409 atta alla repressione del brigantaggio. Quest’ultima fu meglio nota come «Legge Pica», dal nome del suo promotore il senatore abruzzese Giuseppe Pica. La necessità di una legge restrittiva sul fenomeno in crescita nelle regioni dell’ex Regno delle Due Sicilie fu dovuta anche agli effetti dell’introduzione della leva obbligatoria, che lo stesso Pica aveva criticato temendone le conseguenze sul piano sociale, che puntualmente si verificheranno. Dalle macerie del regno borbonico, il cui governo ombra si era stabilito a Roma sotto la protezione del Vaticano, l’onda di quello che fu chiamato il «grande brigantaggio» degli anni 1860-65 montò rapidamente, assumendo per la prima volta una connotazione politica, tesa al ripristino dello «status quo ante» in contrasto con l’invasore piemontese. Le fila dei «cammorristi» come venivano nominati i briganti meridionali, furono gonfiate da renitenti alla leva, nobili lealisti, contadini fedeli ai re Borboni e mercenari stranieri francesi, spagnoli (fuoriusciti dal fallito alzamiento carlista) e austriaci. Durante i primi due anni dell’Unità d’Italia il fenomeno assunse caratteri preoccupanti per la tenuta delle istituzioni nate dal Risorgimento. Alla crescita della minaccia, il regno sabaudo rispose con un’escalation militare impressionante, che portò alla vigilia della legge Pica ad impiegare oltre due quinti delle Forze armate. Il numero più imponente era rappresentato dai Bersaglieri, ma anche l’Arma dei Carabinieri Reali contribuì in forze al contrasto del fenomeno dilagante, che minava alla base la tenuta del neonato Stato unitario. Nel momento più intenso della lotta nel meridione d’Italia, gli uomini della «Benemerita» (che fu chiamata così a partire da un solenne encomio proprio per il contrasto al brigantaggio) raggiunsero una cifra superiore alle 7.000 unità (quasi la metà degli effettivi). La legge Pica era una legge marziale. Fortemente contrastata a Torino dai deputati della sinistra storica ma passata in seguito a larga maggioranza, prevedeva la sostituzione della giustizia ordinaria con quella militare. Le pene prevedevano la fucilazione, il carcere a vita, i lavori forzati e per la prima volta il domicilio coatto anche solo di chi fosse sospettato di appartenere o di spalleggiare le bande. Fu la crescita del fenomeno del brigantaggio nel primo anno dell’Unità d’Italia a spingere il nuovo Stato alla repressione, anche per la necessità di mostrare nel Paese e all’estero la tenuta dell’autorità nei territori degli ex regni meridionali. La situazione si mostrava allora molto complicata, perché quel fenomeno endemico caratteristico del Sud aveva assunto i caratteri di una guerriglia eversiva, appoggiata in massima parte dalla popolazione locale, da molti ex funzionari borbonici e da parte del clero. L’azione dei Carabinieri Reali fu da subito divisa in diverse funzioni: controllo e difesa del territorio, informazioni e indagine tra la popolazione, pattugliamento e collegamento con il grosso delle Forze armate della zona. Il raggio d’azione principale fu diviso in tre grandi quadranti tra Gaeta, Caserta e Avellino nell’area di massima virulenza del fenomeno. Dislocati nelle stazioni territoriali, i Carabinieri avevano il compito di tenere il territorio prima che le colonne mobili dell’esercito intervenissero con azioni di rastrellamento e repressione armata. Tuttavia, la strategia di intervento elaborata dal Generale Alfonso Lamarmora presentava non pochi punti di debolezza, che si riveleranno un grave ostacolo all’eradicazione del fenomeno dal Mezzogiorno. Dettata dalla fretta e dalla necessità di garantire l’unità dei territori appena annessi al Regno d’Italia, risultò in una eccessiva frammentazione dei reparti dei Carabinieri, spesso divisi in piccoli nuclei di quattro o cinque militari che spesso si trovarono a fronteggiare gruppi di oltre 20 banditi armati. Inoltre era scarsa la conoscenza del territorio da parte degli uomini dell’Arma, fatto dovuto principalmente alla carenza di cartografia disponibile presso i comandi. Questo aspetto diede un notevole vantaggio ai briganti, che padroneggiavano il territorio e sapevano come condurre agguati o come nascondersi nella boscaglia o tra la popolazione che li appoggiava, i cosiddetti «manutengoli», contro i quali si concentrò buona parte dell’azione dei Carabinieri. I mezzi di comunicazione erano pressoché inesistenti, così come le vie di collegamento in un territorio geograficamente ostile alle azioni di rastrellamento. Fu a causa di tali carenze operative che frequentissimi furono gli scontri a fuoco in cui i militari si vennero a trovare in grave inferiorità numerica e patirono molte perdite. A completare il quadro già di per sé complicato contribuirono le gravi malattie endemiche come il tifo e la malaria, che fecero centinaia di vittime tra i militari del Regio esercito e tra i Carabinieri. La guerriglia di fece via via più intensa a partire dal 1861, raggiungendo l’apice nel biennio 1864-65, periodi in cui si alternarono atrocità da entrambe le parti con crocifissioni e mutilazioni di Carabinieri da parte dei briganti e fucilazioni di massa compiute dai militari. Una delle prime e più grandi azioni dei Carabinieri contro una banda organizzata e il suo capo fu quella che si consumò nei pressi di Martina Franca il 18 novembre 1864. Qui operava la banda di Cosimo Mazzeo detto «Pizzichicchio», un ex soldato borbonico che si era reso protagonista di molti delitti ai danni delle forze italiane, tra cui l’omicidio di Antonio Ceneviva, capitano della Guardia Nazionale. Dopo un assedio e uno scontro a fuoco al quale il brigante riuscì a sfuggire per il rotto della cuffia, fu finalmente arrestato dagli uomini del Capitano dei Carabinieri Donato de Felice dopo un lungo scontro in cui fu chiamato a rinforzo una compagnia della Cavalleria, che finì con il trafiggere a sciabolate il grosso della forza di Pizzichicchio, che venne fucilato pochi mesi dopo. Tra le azioni più famose portate a termine dai Carabinieri negli anni della guerra al brigantaggio occupa un posto di spicco la lunga e sanguinosa lotta al terribile «Ninco Nanco», capobanda di Avigliano (Potenza) che assieme al mentore Carlo Crocco aveva ottenuto grandi successi contro i soldati italiani, come la vittoria schiacciante e brutale ottenuta dal «brigante dei briganti» ad Acinello, nei pressi di Stigliano (Matera). In uno scontro furioso tra decine di briganti e altrettanti soldati, i primi ebbero la meglio grazie alla padronanza del territorio e all’inesperienza dei comandi italiani. Il 10 novembre 1861 assieme al brigante José Borjes, un ex generale carlista fuoriuscito dalla Spagna e fedele ai Borbone, Ninco Nanco tenne in scacco un contingente del 62° Fanteria facendo in seguito scempio dei prigionieri con decapitazioni e mutilazioni, tra cui quella del comandante del contingente, il parmense Icilio Pelizza. Fu in seguito anche grazie all’Arma dei Carabinieri che la potenza incontrastata di Ninco Nanco (al secolo Giuseppe Nicola Summa) cominciò a declinare nei mesi del varo della legge Pica. Grazie agli uomini dell’Arma si evitò una nuova Acinello, fatto che, se fosse avvenuto, avrebbe inferto un duro colpo all’autorità dello Stato al culmine della lotta alla controrivoluzione filoborbonica. Nel febbraio 1864 a Genzano, nei pressi di Acerenza (Basilicata) cinque Carabinieri della locale tenenza furono assaliti da venti uomini del bandito più temuto del Meridione. Pur accerchiati e fatti segno di tiro incrociato, i militari opposero strenua resistenza in attesa di rinforzi rispondendo al fuoco e riuscendo a mettere in fuga gli assalitori. Dei cinque, tre persero la vita (Brigadiere Michele Forloni, Carabinieri Antonio Favatta e Giovanni Battista Ribbi). Ninco Nanco fu catturato appena un mese più tardi nei pressi della sua città, Avigliano, grazie alle indagini di Carabinieri e Guardia Nazionale. Fu ucciso il giorno stesso da un colpo di arma da fuoco (chi abbia sparato rimane un mistero, forse un brigante che non voleva che il bandito venisse interrogato) e il suo cadavere fu fotografato e l’immagine fu divulgata in tutto il Paese, simbolo della forza delle autorità del neonato Stato unitario. La legge Pica fu abolita nel dicembre 1865 mentre il fenomeno del brigantaggio, pur mai del tutto sconfitto, perdeva la spinta insurrezionale e parte del fondamentale appoggio popolare. Cinque anni più tardi i sogni di restaurazione della dinastia borbonica sfumavano anche a causa della sconfitta pontificia in seguito alla presa di Roma del 1870. Nel frattempo le autorità militari italiane avevano di molto migliorato la situazione della comunicazione (con l’introduzione delle linee telegrafiche e le migliorie nella rete stradale), aspetto che favorì l’efficacia nel controllo del territorio del Mezzogiorno. Il risultato costò molte vite tra i militari italiani (ma anche tra i civili accusati di essere fiancheggiatori dei briganti). L’Arma dei Regi Carabinieri fu insignita di 1 Medaglia d’Oro al Valor Militare e di ben 15 d’Argento e 72 di Bronzo. Un risultato di grande rilevanza, contando che gli uomini dell’Arma rappresentavano solamente una piccolissima parte dell’enorme impiego di soldati in quella che, per le cifre di morti, feriti, giustiziati ed incarcerati fu una vera e propria guerra non troppo distante dalle più importanti battaglie del Risorgimento.

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti (Ansa)