True

2025-01-11

Autobianchi: storia di una casa sempre all'avanguardia

True

Una Autobianchi «Bianchina» cabriolet (Getty Images)

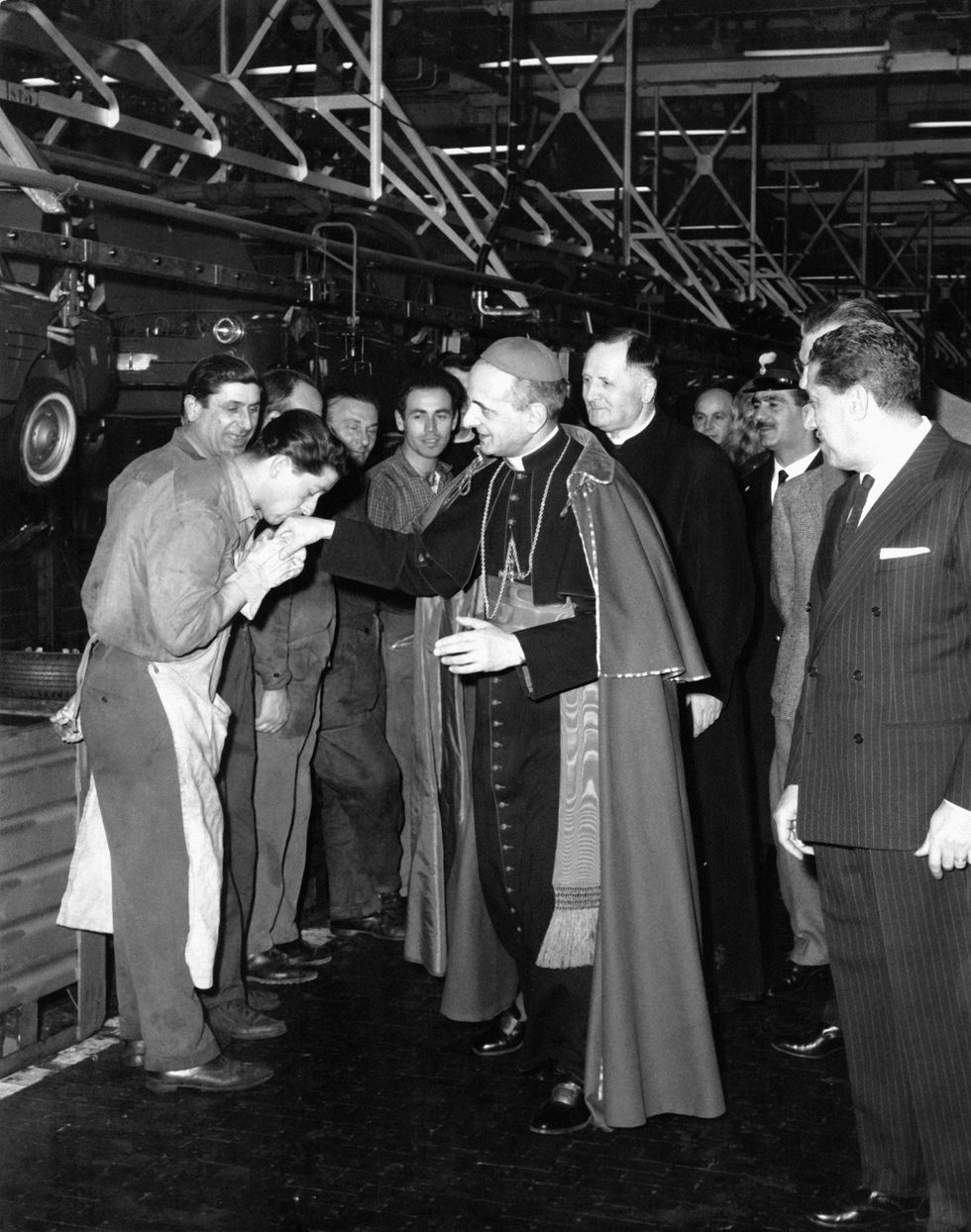

Erano passati quarant’anni dalla sua fondazione quando, alla fine di ottobre del 1995, la Autobianchi scomparve dal mercato, lasciando il nome della sua ultima gloria, la «Y10», alla sorella Lancia. In quattro decenni, la casa lombarda aveva contribuito in modo determinante alla motorizzazione di massa del Paese, sin dagli albori del «boom» economico. L’avventura automobilistica del nuovo marchio, nato 10 anni dopo la fine della guerra, aveva origini più lontane. Prendeva il nome dalla Edoardo Bianchi, uno dei capisaldi dell’industria lombarda, che si era distinta inizialmente nella costruzione di biciclette tecnologicamente all’avanguardia (della Bianchi furono il primo freno anteriore e la trasmissione a cardano per i velocipedi) alle quali si sarebbero presto affiancati le motociclette, le automobili e i camion. La produzione della fabbrica milanese fu protagonista nelle due guerre con i mezzi militari e dal 1937 fu attiva anche nel nuovo stabilimento di Desio in Brianza. La sede storica di viale Abruzzi a Milano fu invece rasa al suolo dai bombardamenti alleati, venendo ricostruita solamente nel 1950. Nei primi anni dopo il conflitto, la produzione Bianchi era ripresa con le biciclette e le moto, nel crescente settore dei motori ausiliari dove la casa milanese si aggiudicò una buona fetta di mercato con l’«Aquilotto». La produzione di automobili, ancora antieconomica in quegli anni di crisi postbellica, fu invece abbandonata a favore di quella dei camion, che nei primi anni Cinquanta sfornò gli autocarri «Filarete», «Visconteo» «Sforzesco» e «Fiumaro». L’occasione per ritornare nel mondo dell’auto capitò nel 1955, esattamente a novant’anni dalla nascita del fondatore, l’orfano dei Martinitt e self-made man Edoardo Bianchi, scomparso in un incidente stradale nel 1946. Per iniziativa dell’ingegner Ferruccio Quintavalle, già noto per essere stato campione di tennis negli anni Trenta e nipote del grande architetto Piero Portaluppi, i vertici della Bianchi tra cui l’erede di Edoardo Giuseppe «Peppino» Bianchi, proposero a Fiat e Pirelli una joint-venture per la produzione di automobili utilitarie da affiancare nel futuro a quella già in produzione a Torino, la «600». Fiat e Pirelli aderirono con la prospettiva di poter ulteriormente allargare la propria fetta di mercato sia per l’offerta di modelli che per la fornitura di pneumatici. L’accordo fu formalmente siglato a Milano l’11 gennaio 1955 e la sede provvisoria di viale Abruzzi, dove sorgevano i primi stabilimenti della Edoardo Bianchi fu in seguito spostata in piazza Duca d’Aosta proprio di fronte al grattacielo Pirelli. La prima vettura con il marchio Autobianchi verrà presentata due anni dopo la firma dell’accordo, costruita sulla base meccanica della nuova utilitaria fiat «500» lanciata quell’anno, il 1957. La «Bianchina», battezzata così in onore della prima vettura Bianchi, fu disegnata nel reparto carrozzerie speciali della Fiat con l’apporto dell’ingegner Luigi Rapi. Il risultato fu eccellente. Quando fu svelata al pubblico nel settembre 1957 la prima vetturetta Autobianchi colpì per l’eleganza delle forme, per la cura degli interni, che la facevano assomigliare a una berlina di categoria superiore. Questa della piccola di Desio sarà la formula che accompagnerà gran parte della produzione di successo della Autobianchi: «piccola e bella», utilitaria ma raffinata e quasi snob. Spinta dal motore bicilindrico raffreddato ad aria della «500» prima serie da soli 15 Cv, la «Bianchina» non aveva certo velleità sportive ma sicuramente si distingueva dalla sorella che le aveva donato la meccanica. Simile a una mini auto americana nelle forme tipiche del decennio, come le pinne che inglobavano i gruppi ottici posteriori, ricca di cromature esterne ed interne, la piccola di Desio fu declinata in varie configurazioni durante gli anni di produzione dal 1957 al 1969. Alla berlinetta si affiancarono la trasformabile, quasi una piccola roadster, la convertibile cabriolet, la panoramica (quasi una mini station wagon), il furgoncino (anche nella versione a tetto alto).

Nasce la «Primula», fiore della tecnica del futuro

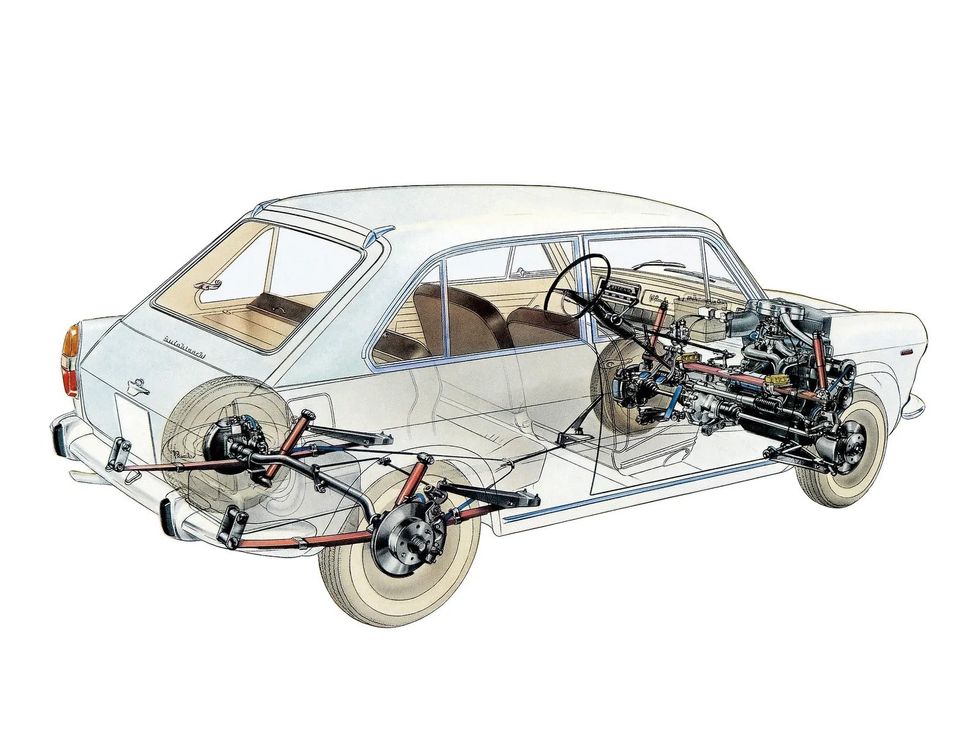

Il successo della «Bianchina», costruita in oltre 300mila esemplari nelle varie versioni che videro anche il propulsore aumentato alla potenza di 21 Cv durante la produzione, fu la base che consolidò il marchio sul quale l’azionista Fiat punterà per applicare innovazioni e sperimentare soluzioni che verranno poi utilizzate sui modelli della casa del Lingotto. Caso più evidente, quello della berlina media «Primula», un vero e proprio concentrato di innovazioni che diventeranno poi standard nella successiva produzione Fiat. Nata nel 1964 e simile per estetica alla inglese Austin A40, la nuova Autobianchi aveva la trazione anteriore. Questa soluzione era stata applicata sperimentalmente a Torino negli anni Trenta, ma a causa di un incidente in collaudo che coinvolse il fondatore della Fiat, Giovanni Agnelli senior, era stata accantonata. Trent’anni più tardi la casa torinese decise di provarla nuovamente sfruttando il marchio della controllata Autobianchi. La «Primula» montava il motore in senso trasversale e aveva il cambio a lato del propulsore all’anteriore, il che necessitava della nuova soluzione dei semiassi di lunghezza differente. Le sospensioni erano a ruote indipendenti del tipo McPherson e il motore inizialmente quello della Fiat 1100D. Ottime finiture interne completavano la nuova berlina di Desio, che fu offerta anche in versione «fastback» ossia con portellone posteriore, soluzione che sarà particolarmente apprezzata sul mercato francese. Dotata per prima dello sterzo a cremagliera, la nuova berlina era caratterizzata da una tenuta di strada nettamente superiore alle altre auto a trazione posteriore, la maggior parte di quelle in produzione all’eopca. Nel 1968 la motorizzazione ebbe un’evoluzione con l’adozione del propulsore delle «124» Fiat, sia da 1,2 che da 1,4 litri per 75Cv di potenza ad equipaggiare la Coupè S, versione sportiveggiante. La «Primula» rimase in produzione fino al 1970 per un totale di 75mila esemplari, ma fu soprattutto la sua eredità tecnica a rimanere come standard nella successiva produzione Fiat. La sua configurazione meccanica fu adottata nel 1967 da uno dei furgoni più diffusi sul mercato, il «238» e in seguito sul grande successo di vendite degli anni Settanta, la Fiat «128».

Lo spirito innovativo del marchio Autobianchi trovò realizzazione, nei primi anni Sessanta, in una piccola spider che prese gli organi meccanici della popolare Fiat «600D». Battezzata «Stellina», fu presentata ne 1963. La piccola scoperta era la prima vettura con carrozzeria in fiberglass, materiale plastico ancora in fase sperimentale nelle varie applicazioni. Prodotta in soli 500 esemplari, uscì di produzione appena due anni dopo il lancio in quanto fortemente penalizzata dalle scarse prestazioni del motore Fiat da soli 29 Cv, in contrasto con la linea sportiva della carrozzeria.

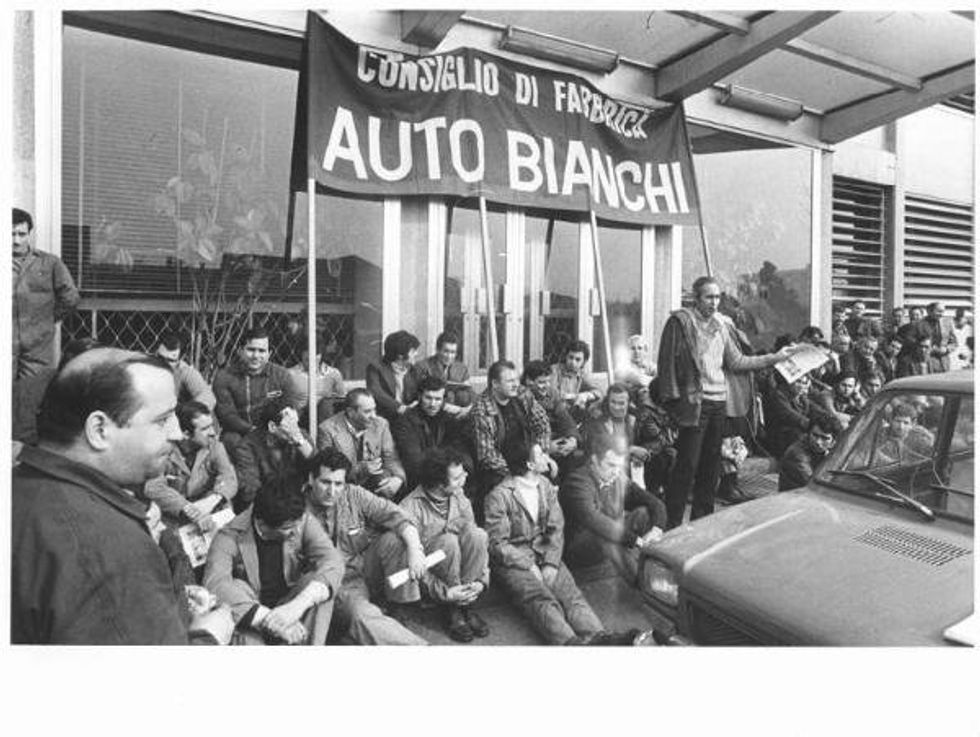

L’uscita della Pirelli, l’autunno caldo e la seconda vita di Autobianchi

Il 1968 fu in tutti i sensi uno spartiacque per la casa di Desio, con l’uscita della Pirelli dal capitale azionario che significò il controllo totale da parte di Fiat. Parallelamente, la lunga stagione di rivendicazioni dell’autunno caldo inizierà ad accompagnare la storia della fabbrica lombarda, che si apprestava ad entrare in una fase nuova non priva di successi commerciali ma caratterizzata da una sempre minore indipendenza dalla casa madre torinese. Tuttavia gli anni Settanta si apriranno con un nuovo grande successo Autobianchi. La «Bianchina» nel 1969 fu tolta dalla produzione essendo ormai un progetto obsoleto. Al suo posto, sulla stessa meccanica, la casa lombarda ereditò da fiat la «Giardiniera», una fiat «500» familiare o furgonata che fu prodotta nello stabilimento autobianchi fino al 1977. Sull’onda dell’innovazione tecnica varata dalla «Primula» (che fu sostituita per soli 4 anni dalla berlina A111) il marchio di Desio tornò all’assalto nel mercato delle utilitarie, avendo la necessità di contrastare il grande successo della «Mini» prodotta su licenza dalla Innocenti di Lambrate. Furono queste le premesse della nuova A112, una compatta citycar dalle velleità sportiveggianti che adottava la filosofia del «tutto avanti» a vantaggio di stabilità e abitabilità. Il propulsore fu ancora una volta innovativo, installato in grande serie sulla A112 prima di diventare uno dei motori più utilizzati dalla Fiat, il 903cc che sarà il cavallo di battaglia a partire dalla 127 del 1971. In linea con la filosofia del marchio, la piccola tre porte con portellone posteriore presentava finiture e accessori superiori alle concorrenti, in diversi allestimenti e motorizzazioni tra cui spiccherà la pepatissima Abarth, sogno dei giovani a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta. Prodotta in ben otto serie dal 1969 al 1986, la A112 costituì la spina dorsale produttiva della fabbrica brianzola alla quale la Fiat affiancò la produzione in linea della coeva Panda a partire dal 1980 in un’ottica di sfruttamento massimo delle risorse produttive, mentre l’innovazione tecnologica costituita dalla grande automatizzazione degli anni Ottanta non toccò se non marginalmente gli stabilimenti di Desio, creando progressive tensioni tra la dirigenza torinese e le maestranze Autobianchi che si protrassero fino alla chiusura degli impianti anni più tardi. La A112 fu prodotta senza sosta in oltre 1 milione e 200mila esemplari.

L’ultimo atto, dal 1986 al 1992 fu rappresentato a Desio dalla erede della A112, una «piccola chic» che ebbe un notevole successo di mercato non solo in Italia ma anche negli altri Paesi europei. E una volta ancora fu banco di prova per un motore che sarà assoluto protagonista negli anni Novanta, il «Fire» di 999cc. La Y10, per volontà del gruppo Fiat imparentata con Lancia (le lettere dell’alfabeto greco erano caratteristiche dei modelli di Chivasso) era una due volumi dalla forte linea a cuneo, caratterizzata da una coda tronca che permetteva un coefficiente aerodinamico ottimale. L’azienda puntò sul lusso, presentando la nuova nata come una piccola ammiraglia: strumentazione completa, accessori di serie, interni in lussuosa alcantara e nuovo propulsore economico e scattante. Commercializzata nel 1985, la nuova citycar inizialmente stentò a raggiungere i livelli della A112 a causa del prezzo troppo elevato di listino, gravato dalla presenza di accessori di categoria superiore. Fu così che poco dopo il lancio i vertici aziendali rividero la gamma semplificando ma non modificando la natura della piccola cittadina snob, lanciando parallelamente una nuova campagna il cui slogan «Y10: piace alla gente che piace» entrò nel lessico nazionale. Come nel caso della precedente A112 la Y10 ebbe molte versioni e altrettanti allestimenti legati a diverse motorizzazioni in tre serie e fu l’ultimo successo di Desio. Commercializzata in quasi tutti i mercati esteri con il nome di «Lancia Y10», vide anche una versione 4x4 su meccanica Panda (dalla quale la Y10 derivava il pianale) e una spintissima Turbo (da 85cv per 180 km/h). L’ultimo restyling fu realizzato nel 1992, quando il destino del marchio lombardo era ormai segnato. Nello stesso anno, dopo un lungo periodo di trattative e lunghi scioperi la Autobianchi di Desio chiuse per sempre i cancelli, ritenuta antieconomica per i vertici del Lingotto ormai proiettati verso un futuro fatto di delocalizzazione. La Y10 continuò ad essere prodotta ancora per tre anni nel vicino stabilimento Alfa Romeo di Arese. Nel 1995 ebbe un’erede, ma era marchiata Lancia e si chiamò solo Y. La grande «A» stilizzata, che aveva partecipato alla motorizzazione di massa con i suoi eleganti modelli, che aveva saputo innovare in modo decisivo la tecnica automobilistica della casa madre Fiat e che era sopravvissuta alla crisi energetica degli anni ’70 per rimanere protagonista nei «ruggenti» Ottanta, scompariva nella «scighera» di quella Brianza che l’aveva vista nascere ormai 70 anni fa.

Continua a leggereRiduci

L'11 gennaio 1955 nacque dal consorzio Bianchi-Fiat-Pirelli. Fu una fucina che il Lingotto usò come apripista per i suoi modelli di grande serie. A Desio nacquero «Bianchina», «A112» e «Y10». Sparì nel 1995.Erano passati quarant’anni dalla sua fondazione quando, alla fine di ottobre del 1995, la Autobianchi scomparve dal mercato, lasciando il nome della sua ultima gloria, la «Y10», alla sorella Lancia. In quattro decenni, la casa lombarda aveva contribuito in modo determinante alla motorizzazione di massa del Paese, sin dagli albori del «boom» economico. L’avventura automobilistica del nuovo marchio, nato 10 anni dopo la fine della guerra, aveva origini più lontane. Prendeva il nome dalla Edoardo Bianchi, uno dei capisaldi dell’industria lombarda, che si era distinta inizialmente nella costruzione di biciclette tecnologicamente all’avanguardia (della Bianchi furono il primo freno anteriore e la trasmissione a cardano per i velocipedi) alle quali si sarebbero presto affiancati le motociclette, le automobili e i camion. La produzione della fabbrica milanese fu protagonista nelle due guerre con i mezzi militari e dal 1937 fu attiva anche nel nuovo stabilimento di Desio in Brianza. La sede storica di viale Abruzzi a Milano fu invece rasa al suolo dai bombardamenti alleati, venendo ricostruita solamente nel 1950. Nei primi anni dopo il conflitto, la produzione Bianchi era ripresa con le biciclette e le moto, nel crescente settore dei motori ausiliari dove la casa milanese si aggiudicò una buona fetta di mercato con l’«Aquilotto». La produzione di automobili, ancora antieconomica in quegli anni di crisi postbellica, fu invece abbandonata a favore di quella dei camion, che nei primi anni Cinquanta sfornò gli autocarri «Filarete», «Visconteo» «Sforzesco» e «Fiumaro». L’occasione per ritornare nel mondo dell’auto capitò nel 1955, esattamente a novant’anni dalla nascita del fondatore, l’orfano dei Martinitt e self-made man Edoardo Bianchi, scomparso in un incidente stradale nel 1946. Per iniziativa dell’ingegner Ferruccio Quintavalle, già noto per essere stato campione di tennis negli anni Trenta e nipote del grande architetto Piero Portaluppi, i vertici della Bianchi tra cui l’erede di Edoardo Giuseppe «Peppino» Bianchi, proposero a Fiat e Pirelli una joint-venture per la produzione di automobili utilitarie da affiancare nel futuro a quella già in produzione a Torino, la «600». Fiat e Pirelli aderirono con la prospettiva di poter ulteriormente allargare la propria fetta di mercato sia per l’offerta di modelli che per la fornitura di pneumatici. L’accordo fu formalmente siglato a Milano l’11 gennaio 1955 e la sede provvisoria di viale Abruzzi, dove sorgevano i primi stabilimenti della Edoardo Bianchi fu in seguito spostata in piazza Duca d’Aosta proprio di fronte al grattacielo Pirelli. La prima vettura con il marchio Autobianchi verrà presentata due anni dopo la firma dell’accordo, costruita sulla base meccanica della nuova utilitaria fiat «500» lanciata quell’anno, il 1957. La «Bianchina», battezzata così in onore della prima vettura Bianchi, fu disegnata nel reparto carrozzerie speciali della Fiat con l’apporto dell’ingegner Luigi Rapi. Il risultato fu eccellente. Quando fu svelata al pubblico nel settembre 1957 la prima vetturetta Autobianchi colpì per l’eleganza delle forme, per la cura degli interni, che la facevano assomigliare a una berlina di categoria superiore. Questa della piccola di Desio sarà la formula che accompagnerà gran parte della produzione di successo della Autobianchi: «piccola e bella», utilitaria ma raffinata e quasi snob. Spinta dal motore bicilindrico raffreddato ad aria della «500» prima serie da soli 15 Cv, la «Bianchina» non aveva certo velleità sportive ma sicuramente si distingueva dalla sorella che le aveva donato la meccanica. Simile a una mini auto americana nelle forme tipiche del decennio, come le pinne che inglobavano i gruppi ottici posteriori, ricca di cromature esterne ed interne, la piccola di Desio fu declinata in varie configurazioni durante gli anni di produzione dal 1957 al 1969. Alla berlinetta si affiancarono la trasformabile, quasi una piccola roadster, la convertibile cabriolet, la panoramica (quasi una mini station wagon), il furgoncino (anche nella versione a tetto alto).Nasce la «Primula», fiore della tecnica del futuroIl successo della «Bianchina», costruita in oltre 300mila esemplari nelle varie versioni che videro anche il propulsore aumentato alla potenza di 21 Cv durante la produzione, fu la base che consolidò il marchio sul quale l’azionista Fiat punterà per applicare innovazioni e sperimentare soluzioni che verranno poi utilizzate sui modelli della casa del Lingotto. Caso più evidente, quello della berlina media «Primula», un vero e proprio concentrato di innovazioni che diventeranno poi standard nella successiva produzione Fiat. Nata nel 1964 e simile per estetica alla inglese Austin A40, la nuova Autobianchi aveva la trazione anteriore. Questa soluzione era stata applicata sperimentalmente a Torino negli anni Trenta, ma a causa di un incidente in collaudo che coinvolse il fondatore della Fiat, Giovanni Agnelli senior, era stata accantonata. Trent’anni più tardi la casa torinese decise di provarla nuovamente sfruttando il marchio della controllata Autobianchi. La «Primula» montava il motore in senso trasversale e aveva il cambio a lato del propulsore all’anteriore, il che necessitava della nuova soluzione dei semiassi di lunghezza differente. Le sospensioni erano a ruote indipendenti del tipo McPherson e il motore inizialmente quello della Fiat 1100D. Ottime finiture interne completavano la nuova berlina di Desio, che fu offerta anche in versione «fastback» ossia con portellone posteriore, soluzione che sarà particolarmente apprezzata sul mercato francese. Dotata per prima dello sterzo a cremagliera, la nuova berlina era caratterizzata da una tenuta di strada nettamente superiore alle altre auto a trazione posteriore, la maggior parte di quelle in produzione all’eopca. Nel 1968 la motorizzazione ebbe un’evoluzione con l’adozione del propulsore delle «124» Fiat, sia da 1,2 che da 1,4 litri per 75Cv di potenza ad equipaggiare la Coupè S, versione sportiveggiante. La «Primula» rimase in produzione fino al 1970 per un totale di 75mila esemplari, ma fu soprattutto la sua eredità tecnica a rimanere come standard nella successiva produzione Fiat. La sua configurazione meccanica fu adottata nel 1967 da uno dei furgoni più diffusi sul mercato, il «238» e in seguito sul grande successo di vendite degli anni Settanta, la Fiat «128». Lo spirito innovativo del marchio Autobianchi trovò realizzazione, nei primi anni Sessanta, in una piccola spider che prese gli organi meccanici della popolare Fiat «600D». Battezzata «Stellina», fu presentata ne 1963. La piccola scoperta era la prima vettura con carrozzeria in fiberglass, materiale plastico ancora in fase sperimentale nelle varie applicazioni. Prodotta in soli 500 esemplari, uscì di produzione appena due anni dopo il lancio in quanto fortemente penalizzata dalle scarse prestazioni del motore Fiat da soli 29 Cv, in contrasto con la linea sportiva della carrozzeria.L’uscita della Pirelli, l’autunno caldo e la seconda vita di AutobianchiIl 1968 fu in tutti i sensi uno spartiacque per la casa di Desio, con l’uscita della Pirelli dal capitale azionario che significò il controllo totale da parte di Fiat. Parallelamente, la lunga stagione di rivendicazioni dell’autunno caldo inizierà ad accompagnare la storia della fabbrica lombarda, che si apprestava ad entrare in una fase nuova non priva di successi commerciali ma caratterizzata da una sempre minore indipendenza dalla casa madre torinese. Tuttavia gli anni Settanta si apriranno con un nuovo grande successo Autobianchi. La «Bianchina» nel 1969 fu tolta dalla produzione essendo ormai un progetto obsoleto. Al suo posto, sulla stessa meccanica, la casa lombarda ereditò da fiat la «Giardiniera», una fiat «500» familiare o furgonata che fu prodotta nello stabilimento autobianchi fino al 1977. Sull’onda dell’innovazione tecnica varata dalla «Primula» (che fu sostituita per soli 4 anni dalla berlina A111) il marchio di Desio tornò all’assalto nel mercato delle utilitarie, avendo la necessità di contrastare il grande successo della «Mini» prodotta su licenza dalla Innocenti di Lambrate. Furono queste le premesse della nuova A112, una compatta citycar dalle velleità sportiveggianti che adottava la filosofia del «tutto avanti» a vantaggio di stabilità e abitabilità. Il propulsore fu ancora una volta innovativo, installato in grande serie sulla A112 prima di diventare uno dei motori più utilizzati dalla Fiat, il 903cc che sarà il cavallo di battaglia a partire dalla 127 del 1971. In linea con la filosofia del marchio, la piccola tre porte con portellone posteriore presentava finiture e accessori superiori alle concorrenti, in diversi allestimenti e motorizzazioni tra cui spiccherà la pepatissima Abarth, sogno dei giovani a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta. Prodotta in ben otto serie dal 1969 al 1986, la A112 costituì la spina dorsale produttiva della fabbrica brianzola alla quale la Fiat affiancò la produzione in linea della coeva Panda a partire dal 1980 in un’ottica di sfruttamento massimo delle risorse produttive, mentre l’innovazione tecnologica costituita dalla grande automatizzazione degli anni Ottanta non toccò se non marginalmente gli stabilimenti di Desio, creando progressive tensioni tra la dirigenza torinese e le maestranze Autobianchi che si protrassero fino alla chiusura degli impianti anni più tardi. La A112 fu prodotta senza sosta in oltre 1 milione e 200mila esemplari.L’ultimo atto, dal 1986 al 1992 fu rappresentato a Desio dalla erede della A112, una «piccola chic» che ebbe un notevole successo di mercato non solo in Italia ma anche negli altri Paesi europei. E una volta ancora fu banco di prova per un motore che sarà assoluto protagonista negli anni Novanta, il «Fire» di 999cc. La Y10, per volontà del gruppo Fiat imparentata con Lancia (le lettere dell’alfabeto greco erano caratteristiche dei modelli di Chivasso) era una due volumi dalla forte linea a cuneo, caratterizzata da una coda tronca che permetteva un coefficiente aerodinamico ottimale. L’azienda puntò sul lusso, presentando la nuova nata come una piccola ammiraglia: strumentazione completa, accessori di serie, interni in lussuosa alcantara e nuovo propulsore economico e scattante. Commercializzata nel 1985, la nuova citycar inizialmente stentò a raggiungere i livelli della A112 a causa del prezzo troppo elevato di listino, gravato dalla presenza di accessori di categoria superiore. Fu così che poco dopo il lancio i vertici aziendali rividero la gamma semplificando ma non modificando la natura della piccola cittadina snob, lanciando parallelamente una nuova campagna il cui slogan «Y10: piace alla gente che piace» entrò nel lessico nazionale. Come nel caso della precedente A112 la Y10 ebbe molte versioni e altrettanti allestimenti legati a diverse motorizzazioni in tre serie e fu l’ultimo successo di Desio. Commercializzata in quasi tutti i mercati esteri con il nome di «Lancia Y10», vide anche una versione 4x4 su meccanica Panda (dalla quale la Y10 derivava il pianale) e una spintissima Turbo (da 85cv per 180 km/h). L’ultimo restyling fu realizzato nel 1992, quando il destino del marchio lombardo era ormai segnato. Nello stesso anno, dopo un lungo periodo di trattative e lunghi scioperi la Autobianchi di Desio chiuse per sempre i cancelli, ritenuta antieconomica per i vertici del Lingotto ormai proiettati verso un futuro fatto di delocalizzazione. La Y10 continuò ad essere prodotta ancora per tre anni nel vicino stabilimento Alfa Romeo di Arese. Nel 1995 ebbe un’erede, ma era marchiata Lancia e si chiamò solo Y. La grande «A» stilizzata, che aveva partecipato alla motorizzazione di massa con i suoi eleganti modelli, che aveva saputo innovare in modo decisivo la tecnica automobilistica della casa madre Fiat e che era sopravvissuta alla crisi energetica degli anni ’70 per rimanere protagonista nei «ruggenti» Ottanta, scompariva nella «scighera» di quella Brianza che l’aveva vista nascere ormai 70 anni fa.

Achille Lauro e Laura Pausini sul palco dell'Ariston (Ansa)

Seconda serata del Festival di Sanremo 2026 tra musica, ospiti e momenti di spettacolo più o meno riusciti. Sul palco dell’Ariston si alternano cantanti, co-conduttori e incursioni comiche: queste le pagelle ai protagonisti della serata.

Laura Pausini 8 Più che spalla, padrona di casa. Conti le concede l’apertura e ripaga la fiducia. A proprio agio anche da conduttrice, s’improvvisa corista dell’Anffas. Lo stile pop porta spontaneità al protocollo. Disinvolta.

Patty Pravo 5 Santi e peccatori/ Naviganti e sognatori. L’unicità di ogni essere umano, come la sua all’Ariston, ultima resistente dell’era beat. Proprio indispensabile?

Achille Lauro 7,5 Accolto dal tifo organizzato. La sua Perdutamente, intonata al funerale di Achille Barosi, morto nel rogo del Constellation, canta la precarietà umana. E se bastasse una notte, sì, per farci sparire/ Cancellarci in un lampo come un meteorite. Momento clou con coro lirico. E un pizzico d’enfasi di troppo.

Lillo 6,5 Si finge apprendista presentatore. Infila i luoghi comuni del mestiere, la «splendida cornice», il «voltiamo pagina», il «proprio su questo palcoscenico»… Si dilunga, imposta la voce attoriale, esagera con l’enfasi. Autoironico.

Vincenzo De Lucia 4 La performance meno riuscita del Festival. L’imitazione di Laura Pausini non è credibile e soprattutto non diverte. Conti fa il finto tonto. Gli autori dove sono? Numero da oratorio.

Elettra Lamborghini 6 Media voto tra Voilà, esile canzonzina da spiaggia sostenuta dal balletto glamour, e la protesta fuori programma contro le «festine bilaterali» che l’hanno costretta alla notte insonne. Il fuori palco irrompe sul palco. Strappacopione.

Francesca Lollobrigida, Lisa Vittozzi 6 Vincitrici di tre ori olimpici, emozionate più che sul ghiaccio e sulla neve di Milano Cortina. Dove stanno per cimentarsi anche gli atleti paralimpici. Non manca l’onnipresente ex presidente del Coni, Giovanni Malagò. Passaggio del testimone, forzato, da un evento all’altro.

Levante 7 Sei tu, la più difficile delle canzoni in gara. Recitata, sussurrata, commossa. Se l’amore sei tu/ Ma ho già perso il controllo/ Non mi segue più il corpo. Un brano romantico vecchia maniera, scritto da sola. Cantautrice ispirata.

Continua a leggereRiduci

A quattro anni dall'invasione russa in Ucraina un evento di Fratelli d'Italia in Senato per raccontare la verità di quello che succede sul campo.

Un evento organizzato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari e dall'onorevole Francesco Filini, responsabile dell'Ufficio studi e che lo ha anche moderato.

Fazzolari ha garantito che il sostegno, anche militare a Kiev, ci sarà per tutto il 2026, così come confermato dal voto in Senato del giorno successivo. «Il governo è sempre stato molto compatto sul sostegno a Kiev, abbiamo messo più volte la fiducia su più provvedimenti anche per ragioni di tempo e di semplicità, ma non c’è mai stato un problema nella maggioranza sul sostegno all’Ucraina». Poi ha aggiunto: «In tutto questo gioco di trattative il pericolo più grande che abbiamo è quello di giungere alla fine a una pace tra Mosca e Kiev senza aver inglobato pienamente l’Ucraina nel contesto europeo, nel nostro sistema di difesa o nel nostro sistema dell’Unione Europea». Per Filini i quattro anni passati sono stati conditi anche tantissima disinformazione: «Da quattro anni circolano fake news che raccontano come l’Ucraina avrebbe perso la guerra sin dalle prime settimane. In realtà, la situazione sul campo è tutt’altra: ci parla di una Russia impantanata, che non riesce più a uscire da un inferno che si è andata a cercare, perché non si aspettava la risposta ucraina all’aggressione di quattro anni fa». Invece, aggiunge: «Oggi siamo qui per raccontare, anche attraverso un documento elaborato dall’Ufficio studi di FdI, come stanno realmente le cose e per smascherare l’enorme quantità di fake news che purtroppo vengono rilanciate qui in Italia da persone che probabilmente si bevono la propaganda russa e la rilanciano. Noi siamo qui a testimoniare la verità».

All'evento hanno partecipato anche il presidente dei senatori di FdI Lucio Malan, il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, il direttore di Libero Mario Sechi, il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, l’analista e youtuber Anton Sokol, il presidente del Copasir Lorenzo Guerini, il senatore di Azione Marco Lombardo, l’inviata Rai Stefania Battistini e il giornalista Federico Rampini, esperto di politica americana e inviato del Corriere della sera, il giornalista ucraino Vladislav Maistrouk.

Continua a leggereRiduci

Ansa

Gli arrestati per l’omicidio di Quentin Deranque sono quasi tutti figli della borghesia benestante della Francia-ztl e più in generale quando la Sinistra antagonista va in piazza per una manifestazione propal i musulmani arruolati appartengono sempre a fasce di disagio urbano precedentemente e pazientemente politicizzate dalla Sinistra antagonista alla testa delle proteste di piazza. Non avviene mai, come invece sarebbe logico aspettarsi, che i Centri sociali si accodino a proteste di eventuali movimenti politici composti da coloro che in prima persona vivono il problema oggetto della manifestazione, al contrario, quando si tratta di manifestare a favore del Venezuela o di Cuba, il copione classico vede lo scontro verbale tra i manifestanti europei figli di famiglie benestanti con i veri venezuelani e i veri cubani ai quali viene rimproverato il fatto di non essere abbastanza informati su ciò che succede «davvero» a casa loro.

Questo schema non è casuale e discende consequenzialmente dal nuovo rapporto di utilizzo che la Sinistra occidentale ha sviluppato nei confronti della violenza: venuta a mancare da decenni la prospettiva rivoluzionaria reale, la Sinistra ha trasformato la violenza di piazza in un rituale autoreferenziale privo di telos politico ed è giunta a tale stadio dialettico realizzando le linee-guida tratteggiate dai postmarxisti teorici della protesta come fonte di senso esistenziale à la Toni Negri. In questa visione la violenza diventa lo strumento paradossale con cui la borghesia ricca e presentabile manifesta la propria esistenza morale contro la società che essa stessa ha edificato. Dalla radice iniziale del concetto di violenza intesa come «levatrice della storia» - il contributo forse più originale elaborato da Marx insieme alla superiorità della prassi sulla teoria - si è giunti alla sua funzione puramente simulacrale e sostanzialmente finalizzata al dispendio energetico delle forze di coloro che non trovano posto nella nuova società postindustriale.

Dalla Comune di Parigi alla Rivoluzione d’ottobre, dal Biennio rosso al Sessantotto, dalle Brigate Rosse alla Rote Armee Fraktion, la violenza ha sempre avuto una precisa finalità politica ed un preciso obiettivo rivoluzionario, più o meno realistico o utopico. Con l’ingresso nella Globalizzazione la rivoluzione è in effetti avvenuta ma non come i rivoluzionari si aspettavano: in effetti si è entrati in un «mondo nuovo» ma non basato sugli esiti ultimi del marxismo bensì sul mercato unico globale in grado, secondo il marketing che l’ha accompagnato, di stabilire «pace perpetua e fine delle ineguaglianze». La presa d’atto da parte della Sinistra più violenta, quella legata alle proprie radici marxiste, di tale deriva realizzata proprio dalla Sinistra mercatista - quella per intenderci del New Labour il cui principale teorizzatore, Peter Mandelson, è stato arrestato due giorni fa per i suoi rapporti con Jeffrey Epstein - ha portato ad una sorta di «denudamento della violenza» ormai trovatasi orfana dei propri obiettivi rivoluzionari.

Ecco dunque la necessaria ridefinizione della stessa nei termini di «svolta identitaria post-coloniale», come ipotizzato da Herbert Marcuse, per arrivare ad un nuovo utilizzo della violenza stessa la quale non abbatte più lo Stato ma «decolonizza lo spazio pubblico», «denuncia il privilegio» e, soprattutto, «pratica l’antifascismo militante». Inutile sottolineare come tutto ciò significhi un ritiro dagli obiettivi politici reali ed un approdo all’ambito esistenziale, soggettivo e psicologico. Il «disagio» è così passato dall’essere parte decisiva della coscienza di classe ad essere elemento scatenante il rifiuto della propria condizione soggettiva, del proprio corpo, dei propri codici comunicativi, della propria cultura, della propria etnia, del proprio sesso.

Privata di obiettivi politici la violenza resta tuttavia in gioco in quanto ineliminabile ed in quanto costitutiva della vita sociale degli esseri umani ma anche la sua strumentalizzazione è rimasta intatta dietro le quinte dei meccanismi vittimari per i quali i «nuovi oppressi» - immigrati, minoranze, trans - vengono sacralizzati per permettere alla borghesia di espiare il proprio privilegio senza rinunciarvi. La tragica conferma della dissoluzione nichilistica della violenza si ha, infine, nei numerosi casi di omicidio-suicidio degli individui spinti a ciò dal woke negli Usa e senza che ciò possa incidere politicamente su alcun aspetto della società.

Continua a leggereRiduci

Valdo Calocane (Getty Images)

Uno schizofrenico paranoico diagnosticato, che però non riceveva alcuna cura perché nero. E il razzismo questa volta non c’entra. C’entra, in compenso, la paura di essere additati come xenofobi. Quella paura che ha fatto sì che gli specialisti dell’ospedale psichiatrico che avrebbero dovuto prenderlo in cura preferissero lasciarlo libero per evitare una «sovrarappresentazione di giovani maschi neri in detenzione».

Come emerge da una recente inchiesta, infatti, Valdo sarebbe dovuto stare in un istituto psichiatrico. Del resto, la sua carriera di violenza è lunga. Nel 2020 il primo raptus. Provano a curarlo ma non c’è nulla da fare. Va e viene dagli ospedali per quattro volte, fino a quando i medici rinunciano. Non perché Valdo non ne abbia più bisogno ma perché, come si legge nel report dedicato al killer, «il team coinvolto nel quarto ricovero di Calocane si è sentito sotto pressione per evitare pratiche restrittive a causa della sua etnia, data la pubblicità che circondava l’uso eccessivo del Mental Health Act e le misure restrittive nei confronti dei pazienti neri africani e neri caraibici».

Del resto, come rileva il Telegraph, «secondo gli ultimi dati del Servizio sanitario nazionale (Nhs), le persone di colore hanno quattro volte più probabilità di essere internate rispetto ai bianchi. Nel 2024-2025, 262,4 neri ogni 100.000 persone sono stati internati, la percentuale più alta tra tutti i gruppi etnici, contro i 65,8 ogni 100.000 bianchi».

Calocane resta così libero. Non fa nemmeno più le cure perché dice di aver paura degli aghi. Continua con le aggressioni e afferma di esser controllato. Di sentire delle voci che gli sussurrano di colpire.

Un giorno, nel 2021, si presenta anche davanti all’ufficio che ospita i servizi segreti interni britannici, il famoso Mi5, e chiede di essere arrestato. La spirale di paranoia è sempre più feroce. Valdo continua a nutrirsi di violenza. Guarda i video delle stragi e cerca informazioni su come compierle. Si è convinto che la sua testa sia eterodiretta da qualcun altro attraverso l’intelligenza artificiale. Era un pericolo pubblico e, non a caso, era stato internato quattro volte, ma poi sempre «liberato». E questo nonostante il medico che lo aveva in cura fosse convinto che Calocane, prima o poi, avrebbe ammazzato qualcuno. Così è stato.

Chris Philp, il ministro ombra degli Interni, commentando questa notizia ha detto: «Le decisioni non dovrebbero mai essere prese su questa base (ovvero la paura di esser tacciati come razzisti, Ndr). È preoccupante che il partito laburista stia modificando la legge per rendere ancora più difficile l’internamento di persone per lo stesso motivo. L’ingegneria inversa dei risultati basati sull’etnia sta mettendo a rischio vite umane. Questa follia deve finire».

Eppure il Regno Unito sembra colpito da questa follia che è diventata una vera e propria «malattia». Da questo razzismo al contrario che si ostina a non vedere la realtà.

Solamente qualche settimana fa, la metropolitana di Londra aveva realizzato una campagna per mostrare i comportamenti inadeguati ai quali stare attenti durante i viaggi. In essa, si vedeva un bianco che importunava una ragazza. E poi, in un altro spezzone, un nero che faceva la stessa cosa. Ovviamente il filmato è stato rimosso perché, secondo alcuni, non faceva altro che rafforzare «stereotipi razziali dannosi» nei confronti della comunità afro. Non era così. O meglio. In quei pochi frame si faceva notare una cosa molto semplice: chiunque può delinquere, indipendentemente dal colore della pelle. Ma l’aver mostrato anche un ragazzo nero non è accettabile. È la white guilt», la colpa di essere bianchi, per citare un bel libro di Emanuele Fusi. Una colpa che ormai è penetrata nelle viscere dell’Occidente. E che sta continuando a mietere vittime innocenti.

Continua a leggereRiduci