Settant'anni fa, per una serie di condizioni meteo eccezionali, il Po in piena sommerse tre quarti del Polesine povero e contadino. La cronaca, i soccorsi, la ricostruzione difficile dopo una delle più gravi calamità dal dopoguerra.

La prima metà del ventesimo secolo fu un periodo durissimo per gli abitanti del Polesine. Patite le sofferenze immani della Grande Guerra, un nuovo flagello venne dal grande fiume, il Po. Nel 1926 sempre nel mese di novembre, una violenta alluvione si abbatté feroce sui campi che garantivano la magra sussistenza degli abitanti di quelle zone fatte di acque paludose e di terre strappate al mare sin dal XVI secolo sotto il governo della Serenissima e proseguito speditamente con l'avvento delle idrovore meccaniche alla fine dell'ottocento.

Meno di un ventennio dopo la calamità del 1926, fu ancora una volata la mano dell'uomo a ferire il Polesine con una nuova guerra. Tra il 1943 e il 1944 la zona fu pesantemente martellata dalle incursioni aeree dell'aviazione alleata con l'obiettivo di tagliare i rifornimenti al Nord occupato dai Tedeschi e di aprire la strada all'avanzata delle truppe di terra (solo la città di Rovigo subì più di 140 bombardamenti). Le ferite della guerra furono poi aggravate dalla furia della guerra civile durante i mesi della Repubblica Sociale. A Villamarzana, paese poco a nord del corso del Po nella provincia di Rovigo, si consumò uno degli eccidi più efferati di tutto il conflitto ai danni di civili e non di partigiani. La Gnr, l'esercito di Salò, applicò la legge marziale tedesca (un fatto molto raro nelle cronache dell'epoca, riservato quasi sempre alle SS) per la sparizione di quattro suoi militi nella zona. Sotto i colpi del plotone finirono 42 persone, tra cui diversi minorenni.

Sei anni dopo i fatti, nel 1951 i ponti, le case e le strade sbriciolate dalle bombe non erano ancora stati del tutto ripristinati quando la forza della natura si accanì nuovamente sulle terre del Po con una violenza inaudita.

Canaro (Rovigo). Località Vallone di Paviole, ore 19:45 del 14 novembre 1951.

Su tutta la Val Padana e lungo tutto il corso del Po pioveva da due settimane, intensamente e senza tregua dalla sorgente alla foce ed il Polesine non fu risparmiato in quelle terribili giornate di metà novembre del 1951. I livelli di guardia del fiume, l'antico dio Eridano, erano già stati raggiunti senza che negli anni fosse stato fatto alcun intervento sugli argini, basati ancora sui parametri dell'alluvione del 1926. La guerra e la difficile ripresa economica avevano fatto sì che gli enti preposti non avessero portato a termine (e in molti casi neppure iniziato) le opere per la messa in sicurezza dell'alveo. In diversi punti lungo il corso del fiume Po in quelle zone si trovavano strozzature dovute alla presenza di opere civili che facendo da tappo contribuirono ad un ulteriore innalzamento del livello già minaccioso delle acque. Per contrastare la furia del fiume, gli abitanti e la autorità locali altro non avevano che le proprie braccia, pale, picconi e sacchi di sabbia per opporsi alla devastante forza di milioni di metri cubi d'acqua che di lì a poco avrebbero chiamato a sé quella terra strappata alla palude con il sudore di generazioni.

Non c'era la televisione, in pochi avevano una radio per ascoltare le notizie. Il passaparola tra i paesi minacciati dalla furia del Po si fece incontrollato, tanto che circolò la notizia che il fiume avesse rotto gli argini già la mattina del 14 novembre, una falsa voce che fece sì che molti tra i volontari che vigilavano il fiume e lavoravano con i sacchi di sabbia agli argini fuggissero anzitempo. Quello che si era temuto in quelle ore si verificò drammaticamente quando il buio calò lungo il corso tortuoso del Po torbido e furioso per la piena eccezionale. Nessuno poteva immaginare la portata di quella tragedia, anche perché una serie di elementi concomitanti contribuirono ad aumentarne la forza devastante. In quei giorni di maltempo infatti, a rendere ancora più incontrollabile la forza delle acque del Po contribuì il mare dal quale il fiume riceveva l'abbraccio alla foce, l'Adriatico. I forti venti di scirocco determinarono l'innalzamento della marea, che fece da ulteriore barriera allo sfogo naturale del corso d'acqua più lungo d'Italia segnando così irrimediabilmente il destino degli argini prima dello sfogo in mare. Altro fenomeno idrogeologico tipico dell'area che contribuì alla portata eccezionale della tragedia era la presenza dei fontanazzi, sorgenti che si formano per infiltrazione d'acqua nei pressi degli argini depressi durante i periodi di piena o massima portata. Quello che si era temuto si verificò tra le 19:45 e le 20:00 in una zona caratterizzata dalla depressione dell'argine fluviale circa a 20 km a sud di Rovigo, nel comune di Canaro. In località Paviole, il Po ruppe l'argine su un fronte lungo oltre 200 metri sfogandosi immediatamente sulle campagne e le abitazioni circostanti, mentre il rombo assordante dell'ondata di piena copriva quello delle campane a martello delle chiese, unico mezzo per allertare soccorsi e popolazione ormai segnata dall'evolversi degli eventi. Intorno alle 21:30 mentre i pochi volontari cercavano di rabberciare gli argini e limitare i fontanazzi a rischio della vita il grande fiume ruppe ancora due volte nei pressi del comune di Occhiobello, in località Malcantone e Bosco, a poca distanza da dove oggi il ponte dell'autostrada A13 supera il letto del Po. Anche in questo caso le rotture furono ampissime, tra i 150 e i 200 metri di lunghezza. In pochi minuti circa quarantamila ettari di terreno furono sommersi da una immane massa di acqua, fango e detriti.

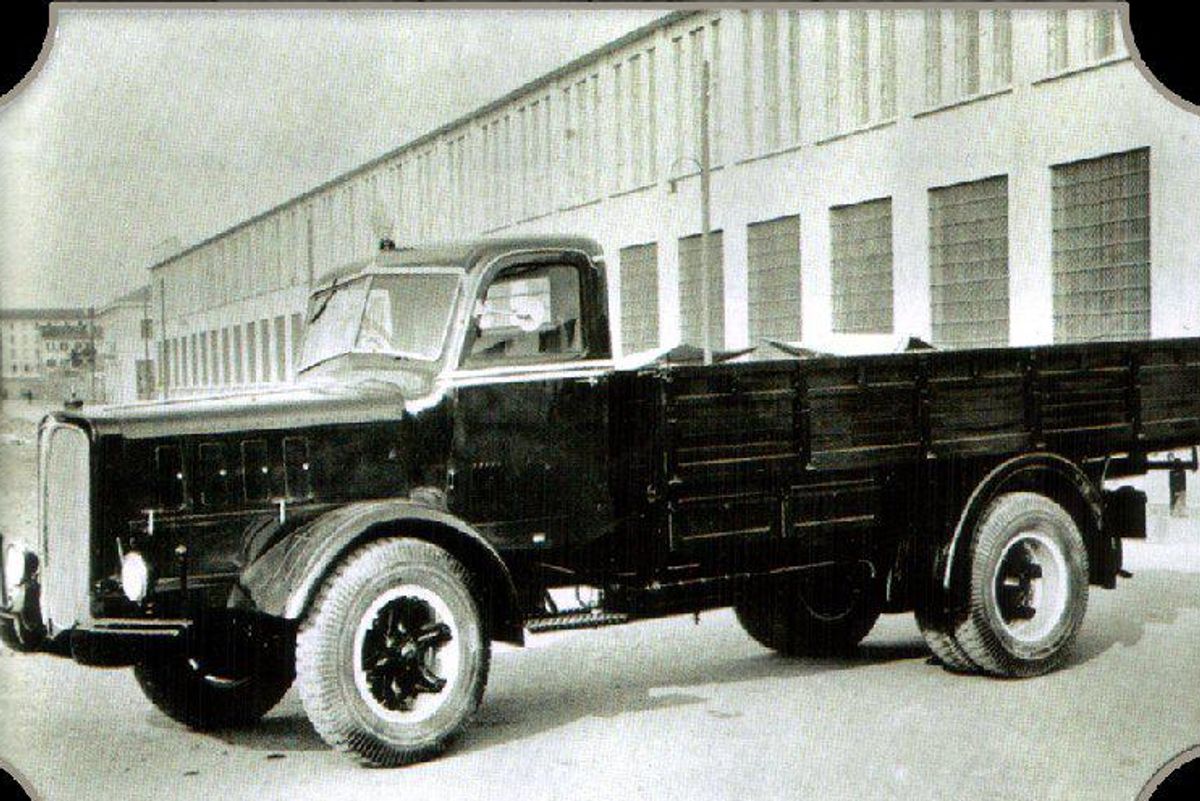

Frassinelle (Rovigo) notte tra il 14 e il 15 novembre 1951. Il camion della morte.

Mentre milioni di metri cubi d'acqua invadevano il Polesine e i primi 2.000 sinistrati lasciavano le case invase dal Po, un vecchio camion Alfa Romeo 85 del 1937 partiva da Rovigo nel buio della notte. Nel mezzo pesante con cassone scoperto c'era Attilio Baccaglino, titolare di una vetreria e proprietario del camion. Alla guida si mise il cuoco Primo Tramarin, che conosceva le strade poiché la madre era residente a Fiesso, vicino all'area colpita. Con loro altri mezzi si stavano muovendo in direzione delle zone alluvionate per poter contribuire allo sfollamento degli abitanti messi in pericolo dalla alluvione e portare generi di conforto. Durante una breve sosta il camion fu preso d'assalto da una folla di abitanti terrorizzati: uomini, donne, vecchi, bambini che cercavano la salvezza su quel vecchio Alfa Romeo. Quando il mezzo si rimise a fatica in moto, c'erano ormai più di 90 persone stipate in ogni angolo utile, dal tetto ai parafanghi, al cofano. Giunti in prossimità del territorio di Frassinelle l'acqua della rotta di un fontanazzo arrivò al motore del camion che si spense, mentre tutto intorno i fossati ruggivano e si innalzavano di livello. Per ore gli occupanti del camion di Baccaglino videro salire il livello dell'acqua intorno a sé, e la corrente sempre più tumultuosa finché alle prime luci dell'alba il mezzo fu quasi completamente sommerso. Gradualmente il Po si prese le vite di 84 di loro, tra cui molti bambini trascinati via dalla corrente. Si salveranno soltanto in sette, tra cui Baccaglino, che riuscì miracolosamente ad appigliarsi ad un fascio di granoturco che passava sotto al camion. Si narra che Tramarin, vistosi spacciato, si fosse suicidato dopo essersi acceso l'ultima sigaretta sparendo nell'acqua gelida e limacciosa della piena. Oggi un cippo commemorativo ricorda le vittime del camion nel punto dove avvenne la più grave tragedia dei giorni dell'alluvione. Ottantaquattro dei 108 morti dell'alluvione perirono sul camion.

Mattina del 15 novembre 1951: i soccorsi.

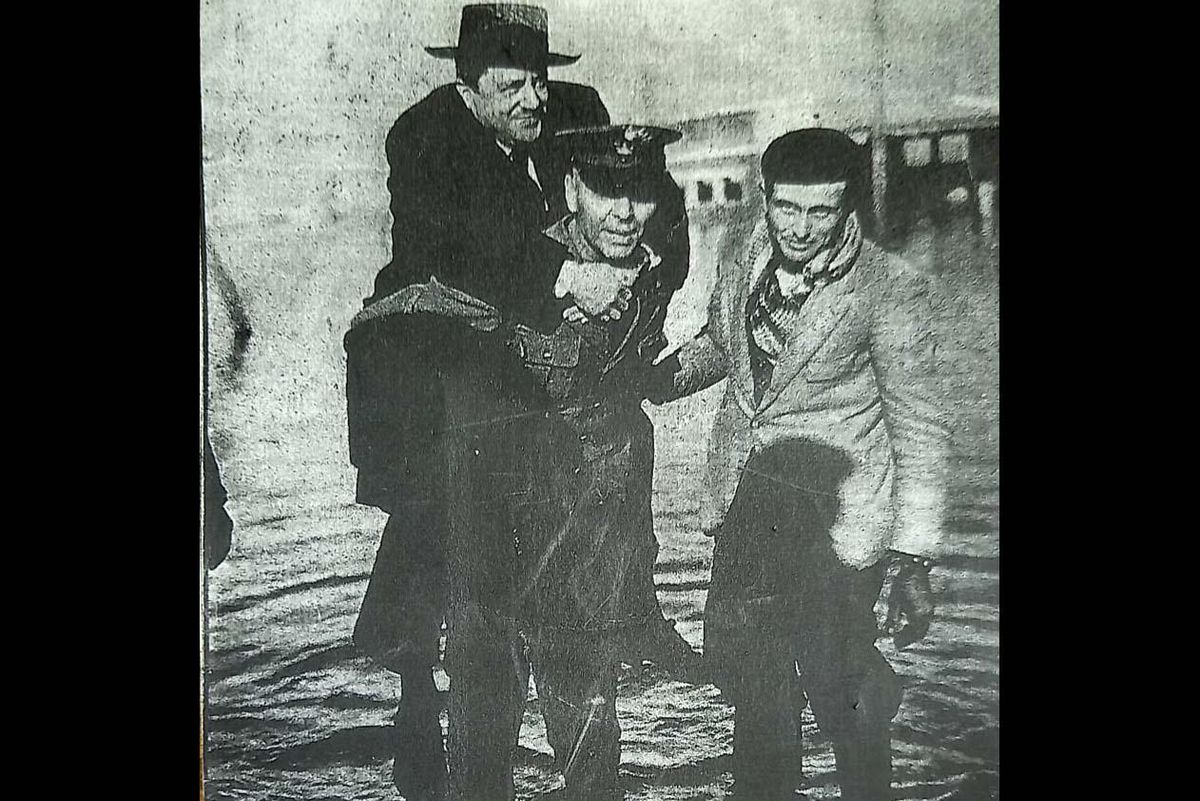

All'alba del 15 novembre la scena che si presentò di fronte ai primi soccorritori fu a dir poco apocalittica. Le difficoltà incontrate per la dimensione della catastrofe, direttamente proporzionali alla carenza di mezzi adeguati, furono da subito evidenti. Il Po era tornato a livelli quasi normali a spese delle campagne circostanti, diventate una laguna limacciosa per migliaia e migliaia di ettari che andava espandendosi verso nord. C'era gente sui tetti delle cascine che a stento emergevano dalle acque, famiglie intere da un giorno aggrappate ai rami degli alberi in attesa di essere salvate. La geografia del Polesine era cambiata totalmente. Niente più ponti e le strade per raggiungere le vittime erano state cancellate. Gli altri morti, oltre a quelli della tragedia del camion di Frassinelle furono circa una ventina, tra cui gli abitanti di una casa letteralmente polverizzata nei pressi di una delle rotte di quella tragica notte, a Malcantone di Occhiobello. Tra i primi ad arrivare già nella notte della catastrofe furono i Vigili del Fuoco, provenienti da tutti i comandi della zona da Mantova, a Ravenna, a Ferrara, a Venezia e oltre. Era l'unico corpo di soccorso ad avere strumenti adeguati a quel tipo di emergenza, i mezzi anfibi, anche se in numero insufficiente rispetto alla vastità dell'evento. La maggior parte di questi erano ancora i Gmc Dukw, residuati bellici lasciati dagli Americani dopo la guerra. La corsa contro il tempo riguardava la messa in sicurezza degli alluvionati (che saranno alla fine oltre 260 mila) e il salvataggio del bestiame, principale mezzo di sostentamento delle genti contadine del Polesine. Sullo sfondo di una incessante teoria di sfollati, ai pompieri si unì anche l'Esercito. Tra i primi ad arrivare, anche per motivi di vicinanza furono i lagunari del Battaglione San Marco, tra i meglio addestrati ad operare in acqua. I marò risalirono il turbinoso Po di Levante arrivando per primi nell'abitato di Loreo, totalmente isolato dall'alluvione portando in salvo molti abitanti. Tra gli innumerevoli salvataggi, alcuni furono drammaticamente spettacolari come quello operato da un equipaggio di un anfibio dei Vigili del fuoco non lontano dal luogo della sciagura del camion della morte, tra Frassinelle e Canaro. Qui una coppia di ottuagenari era rimasta intrappolata ai piani alti di una abitazione sommersa dalla piena. I pompieri riuscirono a raggiungerli e caricarli sul mezzo anfibio ma durante la navigazione la prua del Dukw cozzò violentemente contro un ostacolo sommerso e invisibile. Danneggiato, l'anfibio cominciò ad imbarcare rapidamente acqua, cosa che significava un affondamento in tempi brevi. La prontezza del conducente del mezzo fu provvidenziale. In retromarcia si avvicinò ad un palo della luce e vi legò in sicurezza i due anziani, quindi si tuffò e li raggiunse mentre il mezzo anfibio scompariva nelle acque del Po. Legatosi con loro, tutti e tre saranno salvati dai colleghi poche ore dopo.

Per una delle operazioni di salvataggio più drammatiche di tutta la catastrofe fu richiesto anche l'intervento di un elicottero, uno dei primi casi di salvataggio con questo mezzo. Il caso richiedeva l'intervento dal cielo in quanto circa ottanta persone erano rimaste intrappolate su un isolotto che altro non era che un moncone di argine risparmiato dalla furia del Po. Poche ore dopo l'allarme decollava dal centro di soccorso aereo dell'Aeronautica Militare di Milano Linate un Sikorsky Dragonfly, che poco più tardi atterrava nelle zone disastrate. Il salvataggio degli intrappolati sull'argine era una corsa contro il tempo, perché in qualunque momento l'impeto delle acque avrebbe potuto cancellare quel lembo residuo di terra a cui si aggrappavano le vite dei naufraghi del Polesine. Impossibile, a causa delle fortissimi correnti, raggiungerli con le barche. Si mise però di mezzo la fitta nebbia, alimentata dall'eccezionale presenza di acqua e terra umida, così che il Sikorsky non poté alzarsi in volo per tutta la giornata del 16 novembre. Gli ottanta intrappolati saranno salvati il giorno seguente da un'imbarcazione dei Vigili del Fuoco di Ferrara manovrata con rischio e grande perizia, dopo 40 lunghissime ore di terrore. L'elicottero sarà utilissimo nei giorni seguenti, affiancato poi anche da velivoli americani inviati dal comando alleato che ancora stanziava nel Territorio Libero di Trieste. In una puntata de "La Settimana Incom" di quei giorni si vede il Sikorsky marche I-MCOM portare in salvo una bimba rimasta isolata per due giorni, con commuovente abbraccio finale con la madre disperata. Questo fu soltanto uno degli innumerevoli interventi di soccorso che si susseguirono in quei giorni indelebili per la memoria collettiva degli Italiani, mentre le acque non smettevano di invadere le pianura a nord delle rotte, isolando drammaticamente Adria e arrivando a minacciare Rovigo. Al soccorso alla popolazione, oltre ai Vigili del Fuoco e all'Esercito, contribuì in modo determinante anche la Capitaneria di Porto. Il centro logistico della Guardia Costiera fu la stazione di Chioggia, coordinata dal Maggiore di Porto Leonardo Benussi. Gli uomini della Capitaneria usarono tutti i mezzi del Corpo a disposizione e non solo: requisirono ai pescatori (che naturalmente collaborarono ai soccorsi) 60 pescherecci e ben 200 barche fluviali, le migliori per portare soccorso nella macabra palude in cui il Polesine si era trasformato.

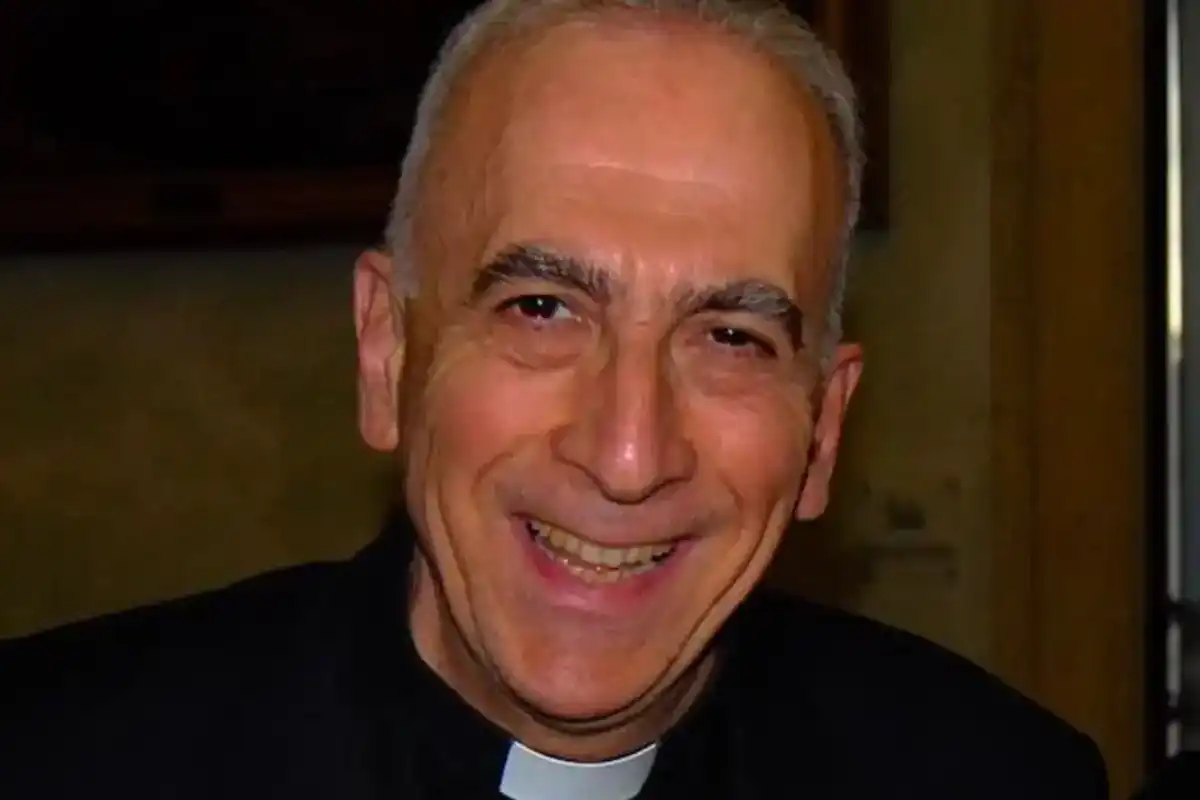

Il grande fiume che si era ribellato alla fine dell'alluvione coprì i due terzi del territorio del Polesine, generando una delle più importanti ondate migratorie del ventesimo secolo, con oltre 180mila sfollati che trovarono rifugio e lavoro in varie zone del Nord Italia. Naturalmente le figure istituzionali si recarono sin da subito nelle zone sinistrate. Il primo ad arrivare fu il Presidente Luigi Einaudi, seguito poco dopo dal premier Alcide De Gasperi. Tuttavia la figura politica più importante per gli aiuti e la ricostruzione del Polesine fu un uomo da sempre molto vicino al leader democristiano: il senatore Giuseppe Brusasca, sottosegretario agli Esteri, fu nominato commissario straordinario per la gestione dell'emergenza e in seguito per la ricostruzione. La sua fu un'opera difficilissima quanto ben gestita. Il senatore coordinò le imprese private che dovevano occuparsi della sistemazione degli argini e della nuova bonifica sotto il coordinamento tecnico del Genio Civile e del Magistrato delle Acque, prima di tutto con gli interventi di emergenza per la chiusura delle rotte e per il consolidamento degli argini devastati dalla piena. L' onorevole Brusasca non si risparmiò, neppure quando dovette affrontare il grave fenomeno dello sciacallaggio per scongiurare il quale ebbe una trovata alquanto singolare: fece girare in studio scene di false fucilazioni, che fece andare in onda nei cinegiornali. Una mossa preventiva per evitare che tali soluzioni estreme divenissero realtà aggiungendo sangue al sangue per una popolazione già allo stremo . Il risultato dell'azione del plenipotenziario voluto da De Gasperi fu che gli interventi d'emergenza furono portati a termine in soli sei mesi contro i due anni inizialmente stimati. Il senatore democristiano si dimostrò tanto vicino alle genti alluvionate che fino al 1956 si stabilì a Rovigo vicino alle terre allagate e alla popolazione da assistere quotidianamente.La sua grande risolutezza alla fine pagò tanto che già ai primi di febbraio del 1952, appena tre mesi dopo la catastrofe, più della metà degli oltre 100mila ettari sommersi dalle acque tornarono a rivedere la luce del sole, seppur coperti da uno spesso strato di fango che presto si sarebbe mutato in sabbia. Venticinque anni dopo l'alluvione Giuseppe Brusasca davanti alla popolazione di Frassilnelle (il paese della tragedia del camion) ricordava i fatti, prima della messa solenne officiata dal patriarca di Venezia Albino Luciani. Il futuro Papa Giovanni Paolo I.