L’Occidente si ascrive tutti i mali dell’Africa per nutrire il suo ego

Prima e più di tutti - seguendo a suo modo le orme di Joseph Conrad e inoltrandosi ancora più in profondità nel cuore di tenebra del Continente nero - è stato V. S. Naipaul a demolire il castello di favole che l’Occidente aveva costruito sull’Africa. Raccontare la verità, per Naipaul, non significava affatto cantare le magnifiche sorti e progressive delle nazioni oppresse che si liberavano dopo decenni dei vampireschi colonizzatori europei. Tutt’altro: lo scrittore originario di Trinidad, avendo sperimentato sulla pelle scura tutte le escoriazioni che i conflitti identitari possono produrre, fece brutale esercizio di sincerità, ben oltre le soglie del dolore.

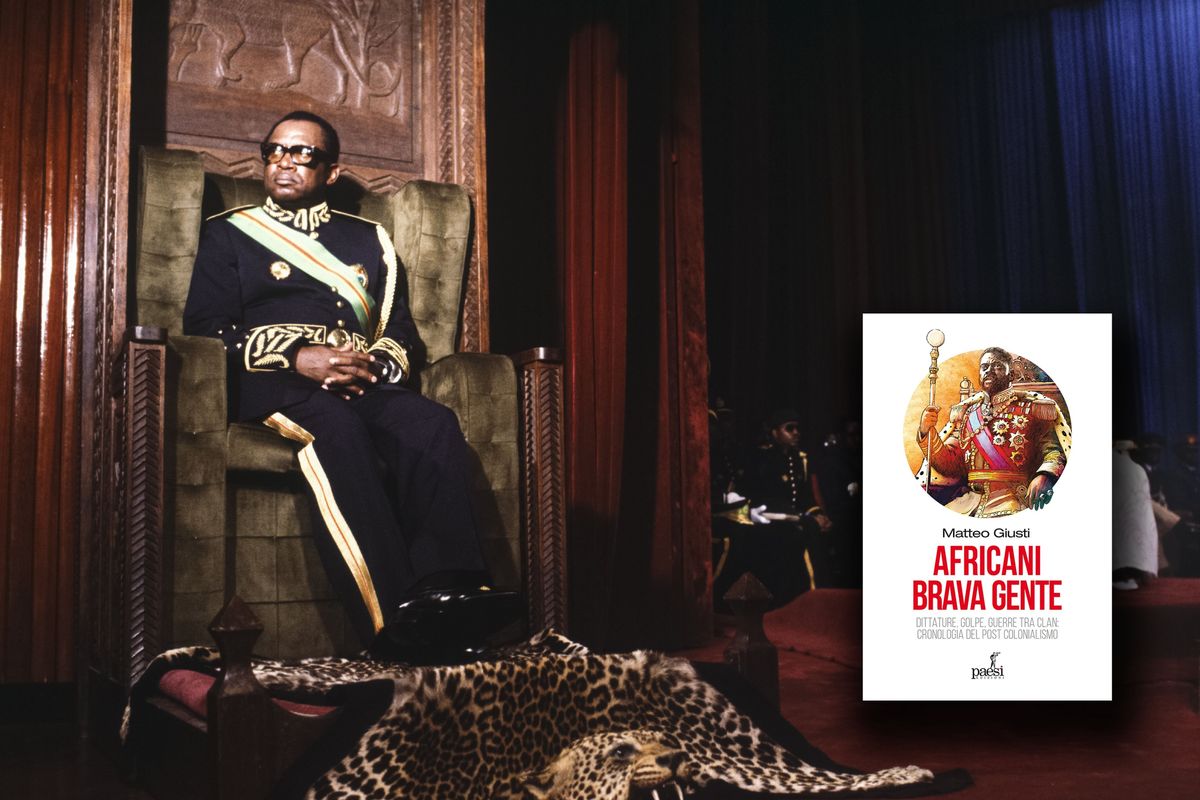

Verità, per Naipaul, significava raccontare la follia socialistoide di Mobutu, che prese il potere sul Congo e lo trasformò in Zaire, utilizzando - per demente paradosso - una parola occidentale come perno per il recupero dell’antica tradizione locale. Mobutu incarnò lo stereotipo del dittatore africano: da nero si appropriò del delirio bianco del Kurtz di Joseph Conrad, che si atteggiava a divinità della foresta. E la sua atroce esperienza divenne l’emblema di un continente che, liberatosi solo in parte della schiavitù, aveva trasformato in incubo sanguinario il sogno dell’indipendenza.

Oggi, mezzo secolo dopo, dire la verità sull’Africa comporta un analogo sforzo di disincantata durezza. Lo compie Matteo Giusti (firma del nostro giornale) in Africani brava gente, appena pubblicato da Paesi edizioni, spiegando che è «troppo riduttivo scaricare le colpe su colonialismo e neocolonialismo, anche se sono una parte significativa della spiegazione. Le società africane», dice Giusti, «hanno avuto tempi molto ridotti per sviluppare una vera coscienza civica e non hanno avuto apparati di Stato sufficientemente organizzati e strutturati per guidare questo processo di formazione. Le difficoltà strutturali di molte nazioni prive di strade e vie di comunicazione hanno isolato le capitali dal resto dei territori, rendendoli così due universi differenti e paralleli».

Non che i soprusi e le intromissioni occidentali non abbiano una parte rilevantissima nel dramma africano, a partire da quelle francesi. Ma concentrarsi come si usa fare delle nostre parti sulle colpe del colonialismo e della oppressione bianca vuol dire farsi offuscare la visuale dal politicamente corretto e non capire da dove originino tante delle attuali difficoltà del continente. Lo afferma con chiarezza, nella prefazione al libro di Giusti, l’intellettuale nigeriana Chika Unigwe: «Per crescere», scrive, «occorre lavorare anzitutto sulle cause dei problemi: la povertà, l’analfabetismo, la disoccupazione. E per governare questi problemi, e provare a venirne a capo, servono leadership che credano nell’importanza di una società equa e sicura. Purtroppo, però, lo spettacolo che la Nigeria offre a ogni tornata elettorale va nella direzione opposta rispetto a quello che invece servirebbe al mio Paese per cambiare. Brogli alle urne, seggi che vengono chiusi o che non vengono nemmeno aperti a causa di episodi di violenza, persone di etnia diversa da quella maggioritaria minacciate e a cui viene impedito di esprimere liberamente il proprio voto. È accaduto alle ultime elezioni a un mio amico Igbo, cacciato insieme ad altre persone della sua etnia dal suo seggio a Lagos da delinquenti che non gli hanno consentito di votare. Se queste cose continueranno a succedere il mio Paese non potrà mai cambiare. E se non cambia il mio Paese l’Africa non potrà mai cambiare».

Dire la verità, insomma, significa esaminare a fondo le responsabilità delle élite africane nella creazione del disastro che molte nazioni attraversano da troppo tempo. Giusti conduce questo esame mosso da profondo amore per l’Africa e, allo stesso tempo, dotato di granitica onestà intellettuale. Non chiude gli occhi sui soprusi europei, e allo stesso tempo ricostruisce i clamorosi limiti delle classi dirigenti locali, dal Togo al Niger passando per Marocco e Zimbabwe. Non ha paura, Giusti - da profondo conoscitore della realtà africana - di scrivere che «ogni vagito della società civile è sempre stato represso nel sangue perché visto come prodromico di un processo democratico che avrebbe potuto mettere in discussione i governi eletti in maniera fraudolenta se non figli di colpi di mano di militari arrivisti. E così ogni movimento che avrebbe potuto provocare un cambio di passo della società africana è stato soffocato sul nascere, con gli oppressori che hanno sempre fatto leva sulle profonde e storiche divisioni sociali. Questo enorme mosaico composto da 54 Stati - 55 se contiamo il Sahara Occidentale - vede religioni, etnie, lingue e culture diverse fra loro diventate protagoniste di conflitti atavici. Una dimensione così varia e stratificata che impedisce spesso all’Occidente di comprendere l’Africa».

Non teme, Giusti, di toccare tasti sconvenienti: «Prendiamo il caso del razzismo che riferito all’Africa viene chiamato tribalismo nonostante sia endemico di moltissimi popoli africani da millenni», dice. «Gli scontri fra tribù rivali hanno costellato la storia africana, ma sono stati spesso utilizzati dagli sfruttatori occidentali come arma per dividere e continuare a comandare». Razzismo, corruzione, fame di soldi, intolleranza brutale: questa non è tutta farina del sacco occidentale, anche se per gli occidentali è rassicurante e persino (per una patologica forma di arroganza) fonte di un certo compiacimento darsi la colpa di tutto.

Un interessante esempio di questo egocentrismo masochista lo fornisce Justin Marozzi, autore di un saggio intitolato Captives and Companions: A History of Slavery and the Slave Trade in the Islamic World. Si tratta di una storia della schiavitù nel mondo islamico, dall’antichità a oggi. «Ciò che è degno di nota oggi è come una versione della schiavitù e della tratta degli schiavi continui a dominare la coscienza pubblica occidentale», ha scritto Marozzi sul Telegraph. «Per fare solo un esempio, Breve storia della schiavitù, dello storico James Walvin, è stato pubblicato nel 2007. Delle 235 pagine del libro, 201 si concentrano sulle Americhe. Al contrario, la storia della schiavitù nel mondo islamico - così lunga, varia e controversa - è stata trascurata. Le cose stanno iniziando a cambiare: una nuova generazione di ricercatori marocchini, tunisini, algerini e (in particolare) turchi sta esaminando attentamente gli archivi e ponendo domande scomode. Tra le altre cose, il loro lavoro dimostrerà che, sebbene in alcuni ambienti sia diventato di moda denigrare l’Occidente come il supremo cattivo storico, tale posizione è storicamente e fattualmente errata».

Riecco il solito vizio: l’Occidente al centro, gli altri di lato, come se fossero bambini, troppo immaturi per prendersi cura di sé stessi e, al contempo, per rendersi conto dei propri errori. Eppure una presa di coscienza sarebbe necessaria. Anche perché, come spiega Marozzi, «nel suo rapporto più recente, del 2023, il Global slavery index di Walk Free ha riportato che gli stati arabi hanno la più alta prevalenza di schiavi al mondo (10,1 ogni 1.000 persone), davanti ad Asia e Pacifico (6,8), Europa e Asia centrale (6,6) e Africa (5,2). I Paesi della regione con il numero più alto di persone intrappolate nella schiavitù moderna sono Arabia Saudita (740.000), Iraq (221.000), Yemen (180.000) e Siria (153.000)».

Sì, l’Occidente ha un cuore di tenebra e ha vessato l’Africa. Ma non tutto il male è d’importazione. Ammetterlo significherebbe non soltanto farla finita con le banalità woke, ma anche consentire al Continente nero di compiere un passo fondamentale verso l’età adulta che merita di vivere.