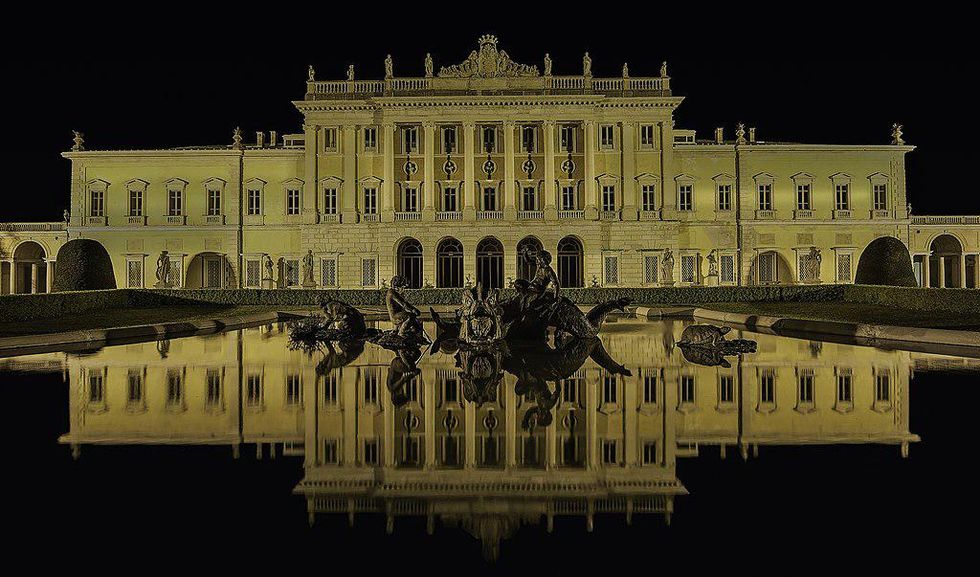

Il concorso fotografico «Wiki loves Monuments» mira a valorizzare e dare visibilità alla ricchezza culturale del nostro Paese, incentivando i Comuni a rendere libera la condivisione delle opere sul territorio.

Il ciclo pittorico trecentesco di Padova, Montecatini Terme, i Portici di Bologna, 8.000 ettari di faggete tra Calabria e Puglia e un'area ancora più estesa del centro di Firenze. Da quest'anno, le meraviglie italiane iscritte alla lista del patrimonio mondiale Unesco salgono a 59.

L'Italia vanta così il maggior numero di siti Unesco nel mondo. Un patrimonio incredibile, ma che - come sottolinea Wikimedia Foundation - non è ancora accessibile a tutti. «Wikipedia, i progetti Wikimedia e OpenStreetMap producono conoscenza libera ovvero testi, fotografie e dati che devono essere sempre disponibili a tutti per qualsiasi uso, anche commerciale. In Italia questo non è possibile senza autorizzazione: per poter fare fotografie dei nostri beni culturali con licenza libera, ci serve l'autorizzazione di chi è proprietario o gestisce il bene. Autorizzateci. È a vantaggio di tutti» ha chiesto Iolanda Pensa, presidente di Wikimedia Italia in occasione del decimo anno del concorso fotografico «Wiki Loves Monuments».

«Wiki Loves Monuments» si pone come obiettivo quello di arricchire e dare visibilità alla ricchezza culturale dell'Italia, fungendo come un potente megafono di conoscenza e cultura. Si tratta infatti del più grande concorso fotografico al mondo, parte del Guinness dei primati già dal 2012. Nei 10 anni dalla sua nascita oltre 2.000 comuni italiana hanno aderito con le loro autorizzazioni portando alla documentazione fotografica di 15.000 monumenti, grazie al lavoro di 2.000 fotografi.

Sul totale dei 69.030 beni artistici, storici e culturali attualmente documentati su Wikidata (la banca dati aperta di Wikipedia, la più grande al mondo), il 77% dei beni deve ancora ricevere un'autorizzazione formale ad essere riprodotto in foto e condiviso con licenza libera. Questo dato conferma quanto ampio sia ancora il potenziale di visibilità che il concorso Wiki Loves Monuments è in grado di mettere a disposizione del territorio italiano.

In termini assoluti, la classifica delle regioni italiane in cui i Comuni hanno dato le loro autorizzazioni alla riproduzione libera del proprio patrimonio in foto vede in testa la Campania (2.567), la Toscana (1.877), la Lombardia (1.691) e l'Emilia Romagna (1.540). È però la Basilicata ad aver utilizzato «Wiki Loves Monuments in maniera più incisiva, con una media di 10,2 beni documentati su Wikidata. La regione registra infatti il 73,8% di opere provviste di autorizzazione e nel 58,4% dei casi le opere autorizzate sono anche state fotografate, partecipando al concorso.

Secondo Wikimedia, in un momento in cui la cultura è al centro delle nuove strategie di rilancio e transizione sostenibile del nostro Paese, rendere accessibili le fotografie dei monumenti italiani senza preclusioni per l'utilizzo commerciale può facilitare lo sviluppo di servizi e prodotti (app, pubblicazioni o guide turistiche) funzionali alla conoscenza diffusa del nostro patrimonio.