Ci sono voluti 80 anni perché Porzûs sgretolasse l’ipocrisia della Resistenza

Il 7 febbraio di 80 anni fa fu battezzato nel sangue lo scisma della Resistenza. Nacquero allora, dopo una tensione covata nei mesi precedenti, le due resistenze: quella cattolica, liberale, azionista che guardava a Occidente e quella comunista che guardava all’Unione Sovietica e alla Jugoslavia di Tito. L’una voleva ripristinare la democrazia liberale, l’altra voleva instaurare, tramite una rivoluzione, una dittatura comunista.

L’evento sanguinoso che sancì quella frattura avvenne a Porzûs , dove 18 partigiani «bianchi» della Brigata Osoppo furono trucidati dai partigiani rossi italo-jugoslavi. Tra le vittime il comandante Francesco De Gregori, nome di battaglia Bolla, zio del cantautore a cui fu dato il suo nome in suo onore e in sua memoria. E Guido Pasolini, fratello di Pier Paolo. Una vicenda che si intreccia al capitolo tragico delle foibe e che è sempre stata rimossa o mal digerita. Quando un regista di sinistra, Renzo Martinelli, figlio di un partigiano, portò sugli schermi Porzûs , il suo film fu avversato nelle sale e sui giornali, fu poi riproposto in edicola con Panorama, senza molta fortuna. Allora, raccontò lo stesso Martinelli, il regista perse contratti e commesse per la realizzazione di spot pubblicitari perché fu considerato imperdonabile il suo film-verità su una pagina infame della guerra partigiana.

Ora, finalmente, si parla di Porzûs senza veli di omertà e senza imbarazzi. L’occasione è un libro onesto e coraggioso di Tommaso Piffer, Sangue sulla Resistenza (Mondadori); Piffer in realtà si occupa da anni di quella strage, a cui accennò tanti anni fa anche il presidente della Repubblica venuto dal comunismo, Giorgio Napolitano, rompendo un lungo silenzio a sinistra. Ma il libro di Piffer è stato accolto stavolta in grande stile sulla stampa se si considerano le pagine che ha dedicato prima Paolo Mieli sul Corriere della Sera e poi Simonetta Fiori su la Repubblica. Meglio tardi che mai.

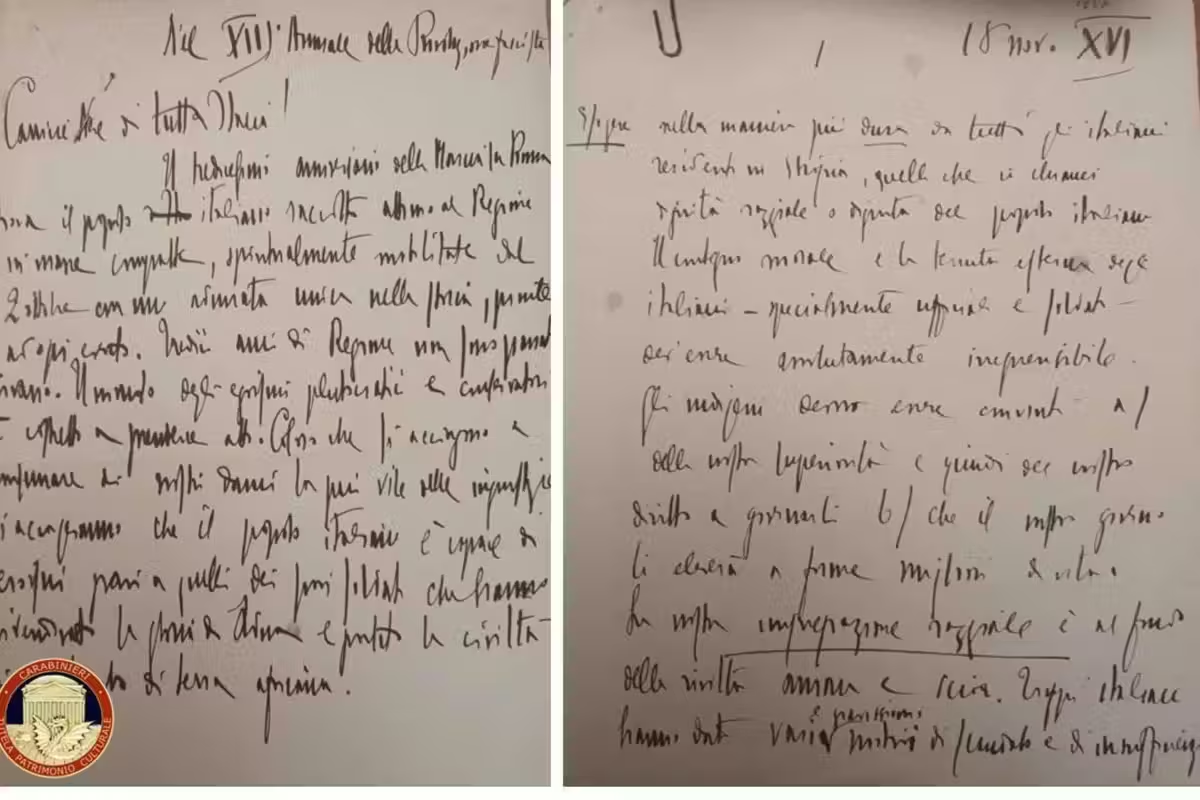

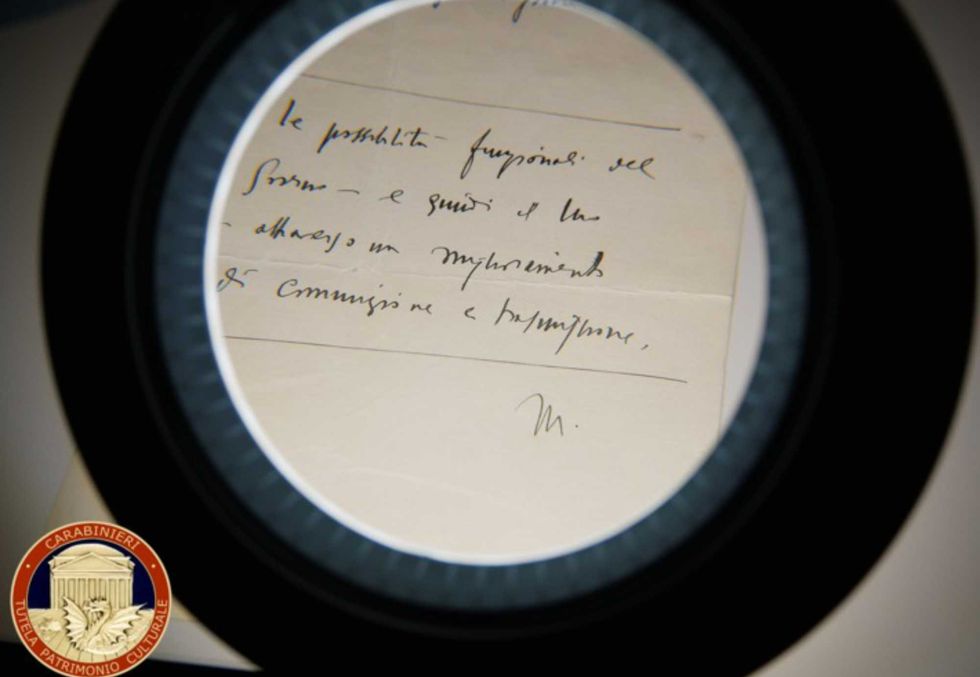

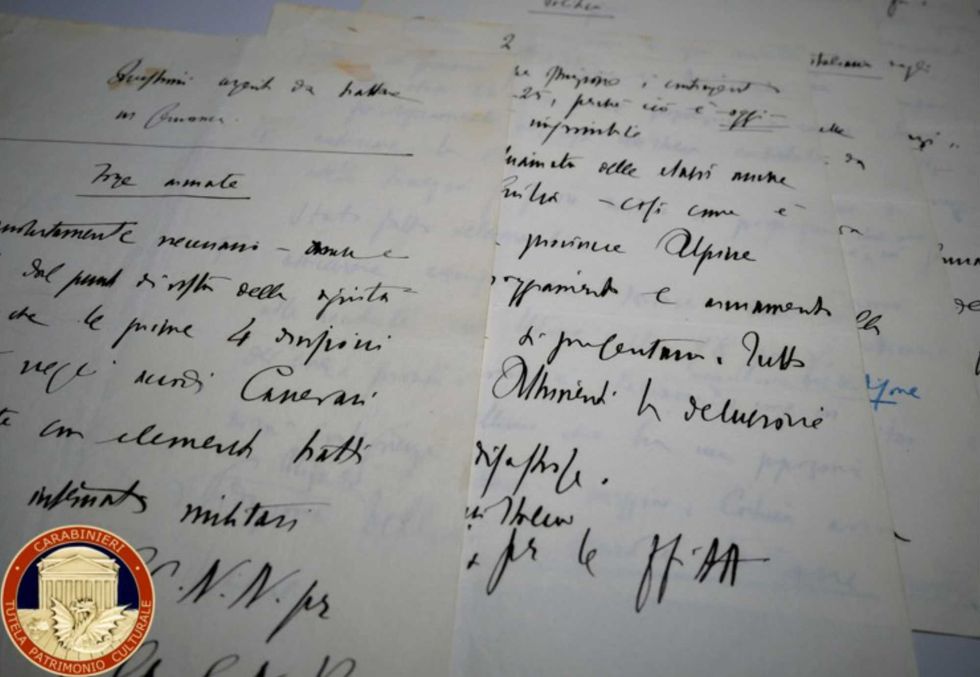

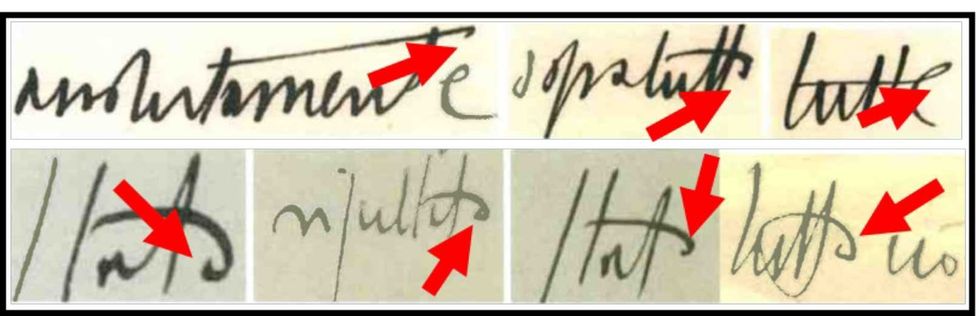

L’accusa rivolta dai comunisti ai partigiani bianchi era la classica: quei partigiani lavoravano per la reazione, erano in sostanza sotto sotto «fascisti», dunque traditori, distinguevano tra nazisti e fascisti, non erano abbastanza spietati ed erano ancora deplorevolmente «patrioti». A nulla valeva la considerazione elementare che anche loro rischiavano la vita per combattere i nazisti e i loro alleati. In realtà non si perdonava loro il rifiuto di essere accorpati e sottomessi all’esercito di liberazione titino, e alle mire annessionistiche degli sloveni; volevano restare italiani, europei. I partigiani rossi italiani, agli ordini di Tito e dei suoi partigiani, guidati da Mario Toffanin, detto Giacca, compirono quel massacro nella prospettiva di unire la Venezia Giulia alla patria socialista. Sulla scia delle ricerche di Piffer e di altri autori citati, Mieli si spinge a evidenziare le responsabilità del Pci e la falsificazione compiuta sui fatti, al punto da attribuire in un documento del Pci udinese al comandante De Gregori al momento della sua fucilazione, il grido «Viva il fascismo internazionale». Non solo trucidato ma anche diffamato post mortem. Il fratello minore di De Gregori, Luciano, si era invece arruolato a Salò con la Repubblica sociale. Anche Guido Pasolini, nome di battaglia Ermes, osava articolare il suo giudizio sul fascismo, non lo riteneva il male assoluto, salvava alcuni aspetti ma combatteva la sciagurata alleanza in guerra con la Germania; riteneva che si dovesse combattere con il tricolore e non con la stella rossa e pagò con la vita la sua libertà e il suo amor patrio.

Nei documenti e nelle circolari comuniste del tempo si parlava del resto di adoperare «la tattica della foibe», con evidente riferimento al metodo criminale con cui furono trattati gli italiani d’Istria e della Dalmazia. C’era una complicità attiva e consapevole con i partigiani titini e con i loro massacri che arrivava fino a Mosca e a Palmiro Togliatti.

La strage di Porzûs non fu la sola a scavare il fossato tra le due resistenze. Giampaolo Pansa ricordava ad esempio Giovanni Rossi, un bracciante agricolo di Sassuolo che creò una banda di partigiani, detta appunto Banda del Bracciante. Era contrario a mettersi sotto la bandiera comunista, aggregarsi alle Brigate Garibaldi e accettare di sottomettersi a un commissario politico comunista. Forse, commentò Pansa, «non gli andava di sparare nella schiena a civili fascisti o a piccoli esponenti della Repubblica sociale. Non era fatta di questi delitti la sua idea di guerra partigiana». Il 28 febbraio 1944 due partigiani comunisti arrivarono di notte sui monti dove lui era rifugiato. «E ammazzarono a rivoltellate il Bracciante mentre dormiva su un saccone di paglia. Il comandante riposava da solo in una stalla. E nessuno si accorse di nulla...». In questo caso non era in gioco l’annessione slovena della Venezia Giulia ma il Triangolo rosso della Padania e i suoi eccidi che perdurarono anche dopo la guerra.

Ci furono anche, secondo la versione comunista, episodi inversi. Per esempio quello di Salvo Castenetto e di alcuni partigiani delle brigate Garibaldi in Friuli uccisi da partigiani della brigata Osoppo: ma le fonti sono piuttosto incerte e controverse.

Resta, invece, il tema di fondo: ci furono due Resistenze. Una combatteva contro il nazismo e il fascismo di Salò, per liberare l’Italia e ripristinare la democrazia; l’altra combatteva una dittatura per fondarne un’altra, o meglio per dar vita a una rivoluzione e poi instaurare un regime comunista, allineato a Mosca e a Belgrado.

L’egemonia delle bandiere rosse sulla Resistenza portò a cancellare o a reputare minore, meno significativa, l’altra Resistenza. Renzo De Felice ricordava ad esempio Alfredo Pizzoni, tra i capi della Resistenza ancor oggi il meno noto, ignorato a lungo dalla storiografia, nonostante abbia guidato durante tutto il periodo della lotta di liberazione il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI), l’organo supremo del movimento partigiano nell’Italia settentrionale. E denunciava la «mentalità autoritaria che annulla ogni diversità, che non si preoccupa di rispettare le vicende della storia». Poi venne la retorica del Cln e nel nome dell’unità antifascista quelle divergenze sostanziali vennero rimosse o sopite. Così l’Italia restò a Occidente ma l’antifascismo militante restò nelle mani delle bandiere rosse.

Ma questa onesta revisione storica su basi accertate e questa libertà di giudizio sono ancora possibili nel tempo in cui basse operazioni commerciali con alti patrocini istituzionali tendono a fare di quell’epoca una notte in cui tutte le vacche sono nere?