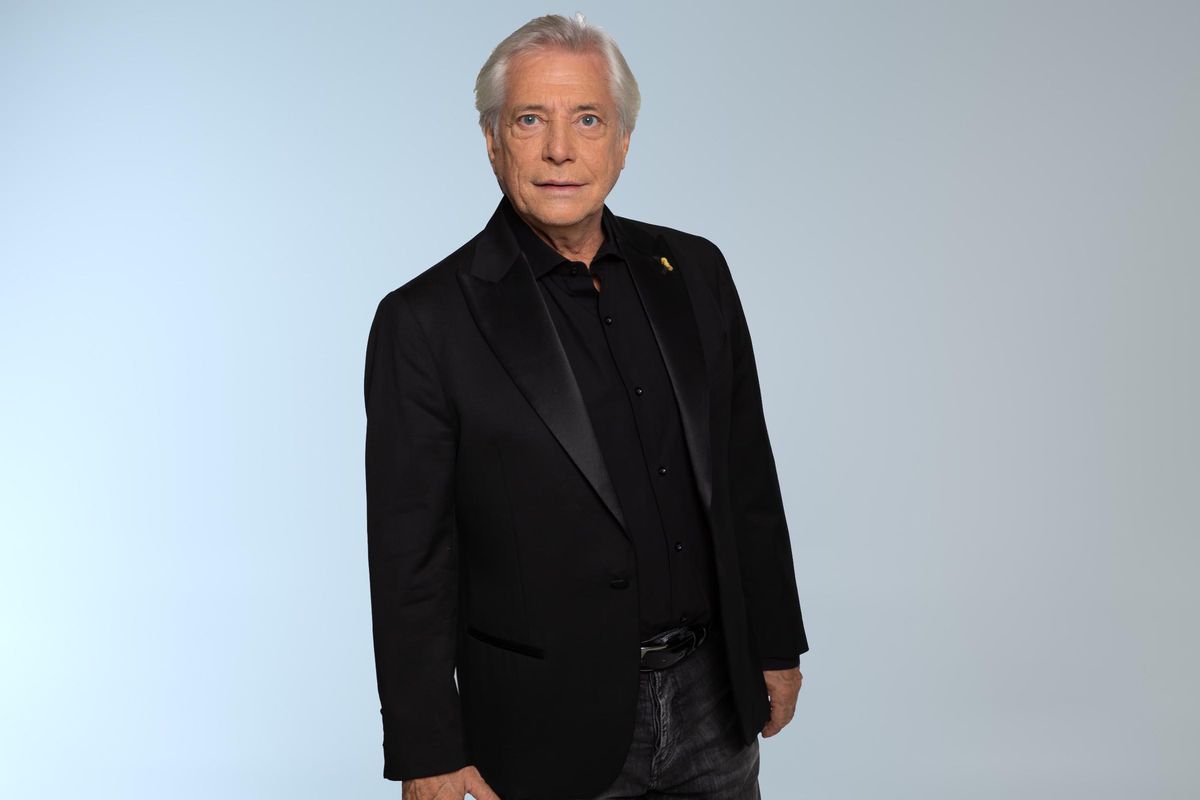

Nino D'Angelo: «Paura e precarietà ci ammazzano. Riprendiamoci la nostra vita»

Eccolo là Nino D’Angelo, in un arenile di Capri, a interpretare la parte di un cameriere povero innamorato di una ragazza ricca in un musicarello a lieto fine, Un jeans e una maglietta, che al giovane cantante, all’epoca venticinquenne, fruttò popolarità. Era il 1983 e, poco prima, lo scugnizzo di San Pietro a Patierno, un quartiere difficile della periferia di Napoli, che già a scuola stupiva per le sue qualità canore, aveva cambiato look. Adottò, infatti, quel taglio a caschetto dei capelli biondi ossigenati, diventato iconico come quello di Caterina Caselli ed eseguito dal suo parrucchiere Enzo. Quando la vita lo mise duramente alla prova, con la dipartita improvvisa di padre e madre, a quel caschetto diede l’addio. Non desiderava essere una stella commerciale, ma sé stesso. Ancor oggi è così. Intende scuotere i cuori. Lo fa con un libro (edito da Baldini & Castoldi), un disco e un tour, dal titolo unico, Il poeta che non sa parlare. Nell’album dedica una canzone, Campio’, all’amico Diego Armando Maradona, che una volta lo stupì annunciando di saper centrare la traversa della porta per 3 volte consecutive e riuscendoci, per poi finire vittima della sua genialità.

Nella nuova canzone Voglio parlà sulo d’amore, dice: «Simme tutte quante, / persone fragile, carne inutile, / Ca nun ce ’ncuntramme chiù / e nun ce guardamme chiù / e nun ’o sapimme proprio chiù / Si simm ’a pace o guerra / […] Voglio parlà sulo d’amore a chi me sente». Parla dell’epidemia globale?

«Sì, siamo stanchi di questa provvisorietà che ci sta ammazzando. Quando finirà? Finisce o non finisce? Siamo tutti incazzati, siamo malati anche nei sentimenti. Abbiamo bisogno anche d’amore. Forse ci ha cambiato anche la paura. Quando ho visto le immagini dei carri militari a Bergamo mi sono emozionato e sarebbe stata la stessa cosa se ciò fosse accaduto a Napoli o a Palermo. Non si parla di numeri, l’Italia è una sola. Forse ci sta qualcuno che questa pace non la vuole mettere, riprendiamoci con calma la nostra vita».

Dal 3 marzo 2022, canterà in 16 città italiane, da nord a sud. Quale messaggio di speranza darà al pubblico, così provato da due anni di angoscia e restrizioni?

«Innanzitutto la cosa importante è esserci fisicamente e che venga tanta gente. Tutto si sconfigge con l’unità e l’uguaglianza. Parole belle, certo. Ma il mondo, in questo momento, dev’essere unito. Questa è, io dico, una malattia «democratica», che non fa differenze tra ricchi e poveri, e la musica unisce».

Talvolta lei è indicato come il precursore del genere neomelodico. Si riconosce in questa definizione per gli inizi del suo percorso artistico?

«No, è sbagliato. Il termine “neomelodico” è nato nel 1994-95, quando cambiai stile e contenuti delle mie canzoni. Negli anni ’80, questo genere non esisteva e non sapevano come collocarmi. Non per prendere le distanze, ma preferisco quando mi definiscono “cantante napoletano”».

Le sue canzoni sono sempre più riflessive. Parlano dei problemi reali delle persone («Ma cca nisciuno vuò cagnà niente») e di ipocrisia («Ma qual’ammore?! Ma che ne parlamme a ffà?!). Se le cose non cambiano in meglio, è più colpa delle persone o della politica?

«Onestamente, penso abbiamo una politica che fa ridere. Non faccio il tifo né per uno, né per l’altro. Guardo il mondo con gli occhi di uno che non è di destra né di sinistra. La politica ha perso la serietà di un tempo. È diventata un mestiere e, oltre il suo colore, è solo un conto elettorale. Non ci sono più i politici carismatici. Non che fossero tutti santi, ma avevano le palle. La colpa è anche nostra, perché anche noi possiamo decidere. Devo dire che anche i social hanno fatto danni. Abbiamo due vite, una sui social e un’altra normale. Siamo andati avanti tecnologicamente, ma umanamente no».

Ha visitato il suo quartiere, San Pietro a Patierno, trovandolo semi-abbandonato, a causa dell’«indifferenza di una politica senza scrupoli né coscienza», ha detto. A Scampia, alcune «Vele» sono state abbattute. Come vede la situazione, oggi, delle periferie di Napoli?

«Scampia, rispetto a 30 anni fa, è migliorata, dicimmo. Il problema è che non c’è solo Scampia, ma anche le altre periferie. Sono stato a San Pietro a Patierno per l’inaugurazione di un murales, e ho visto anche disperazione. Gli uffici comunali non ci sono più, e un vecchio, per fare documenti, deve prendere il pullman. Invece di mettere, tolgono. Scampia è stata la periferia più difficile, ma tutte le altre, ad esempio Ponticelli, restano dimenticate».

A Scampia dedicò un disco, ’A ’nu passo d’a’ città, in cui diceva: «Pe cagna’ ce vo’ tiempo / Pe sparà nun ce vò proprio niente». Le sue canzoni possano cambiare in meglio dei destini?

«Le canzoni possono essere messaggere del bene o del male, ma non possono cambiare il mondo. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Solo le persone possono cambiare. In quella canzone parlavo di Scampia quando stava peggio di adesso. Ma i riflettori vanno messi su tutte le periferie».

Nella canzone ’A storia ’e nisciuno, immagina un camorrista che riflette: «Nun fa’ comm’a’ me / Sient’ ’a coscienza». I suoi testi danno fastidio alla camorra?

«È un testo buonista. Immagino la resa della camorra, un boss che si arrende in un bar e parla con la sua coscienza. Gli faccio dire: “A cosa è servito tutto questo?”. No, penso sia solo una canzone che può far riflettere. Fai una vita da camorrista, sempre ad ammazzare e scappare. Ma non faccio riferimento a una persona precisa. Che gli frega al boss? È solo una canzone».

Che fare per cambiare?

«Sono quasi 25 anni che da semplice musicista sono diventato autore di testi. Certo, si può parlare pure d’amore, in modo profondo, ma anche di padri, di madri. Dovremmo mettere l’educazione civica come prima materia nella scuola, partendo dalle elementari, recuperare il rispetto delle parole, e del padre e della madre».

Nei primi anni Novanta attraversò un periodo di forte depressione. Come l’ha cambiata questa esperienza?

«La depressione è una patologia e va curata. Fu un periodo doloroso. In 11 mesi persi mio padre e mia madre. È uscito ciò che davvero volevo. La gente mi vedeva solo come un fenomeno commerciale. Io non rinnegherei mai il primo Nino D’Angelo, quello dei 20 anni, con quel caschetto biondo che durò 15 anni. Ma volevo avere il coraggio di dire chi sono veramente, superare pregiudizi che mi sono portato appresso per anni».

In questi momenti ricevette anche pesanti intimidazioni. In un paio di occasioni fu sparato contro i vetri di casa sua e uno dei colpi sfiorò la culla di suo figlio Vincenzo. Problemi legati alla notorietà? Invidie?

«Non so se si trattasse d’invidia. Certamente erano malavitosi che chiedevano una tangente. Stiamo parlando dell’86-87. Allora la camorra era vincente più di oggi. Faceva paura. Sarà successo anche ad altri, non famosi. Volevano soldi. Perché prendersela con me? Sono stato un ragazzo che non aveva niente. Lasciai Napoli un po’ per paura, e un po’ perché mi sono offeso. I miei figli sono nati a Napoli ma sono cresciuti a Roma. Oggi vivo 3 giorni della settimana a Napoli, dove ho una casa, e il resto a Roma».

È stato corteggiato dai politici?

«Sono stato corteggiato da tutta la politica napoletana, ma non per farmi mettere in politica. Anche perché io dico quello che penso e a volte parlo pure troppo. La politica è un’altra cosa».

Dai musicarelli al cinema di qualità. La ricordiamo nel ruolo di sorprendente attore, il barbiere partenopeo emigrato a Bologna, ne Il cuore altrove, di Pupi Avati, del 2003.

«Non mi aspettavo di arrivare al cinema. I primi film, come Celebrità, erano a basso costo, ci dovevamo arrangiare. Erano come fotoromanzi fatti al cinema. Funzionava il Nino D’Angelo cantante e sono piaciuti al pubblico popolare di Napoli, quello dei vicoli. Poi fui scoperto dal critico di cinema Goffredo Fofi, che mi spronò, dicimmo, a dare il meglio di me. Vinsi il David di Donatello e il Nastro d’argento per la colonna sonora del film Tano da morire, di Roberta Torre. Con Pupi fu come andare a scuola tutte le mattine».

Lei proviene da una famiglia povera ma con valori, e ha fatto molta strada. La ricchezza materiale può far perdere di vista i valori della vita che contano?

«Mantengo un grande rispetto della povertà. Mio padre era povero e molti del mio quartiere sono rimasti poveri. È normale che la mia vita sia cambiata. Ma fui più felice quando mio padre riuscì a regalarmi quella bicicletta che tanto desideravo, rispetto a quando ho potuto permettermi una Mercedes. Molti perdono la strada. L’importante è trasmettere ai miei figli i valori della mia infanzia. Se salviamo la famiglia, salviamo l’umanità».

Lei fu amico di Maradona. Perché fu così autodistruttivo? Cosa cercava?

«Cercava la normalità. Voleva una vita normale. Non era mai Diego, doveva per forza essere Maradona. Il personaggio che si portava addosso era pesante. Non poteva uscire di casa. Quando iniziò a fare ’e cose era malato, ma non doveva essere trattato come un malato, ma come uno che ha sbagliato».

In una sua canzone lei dice che «’a vita è bella ’veramente / sinnò, nun ce creave ’o pataterno». Nella preghiera Salve o regina è una «valle di lacrime». Perché la vita è bella?

«La vita è una cosa bella, una ricchezza, e ce la dobbiamo tenere cara. ’O sole, o’ respiro, l’aria. Siamo noi a decidere se vivere bene o male. Il problema è che ci sono pochi ricchi e molti poveri. Certo, esiste il merito, ma i potenti della terra potrebbero fare almeno un passo indietro».