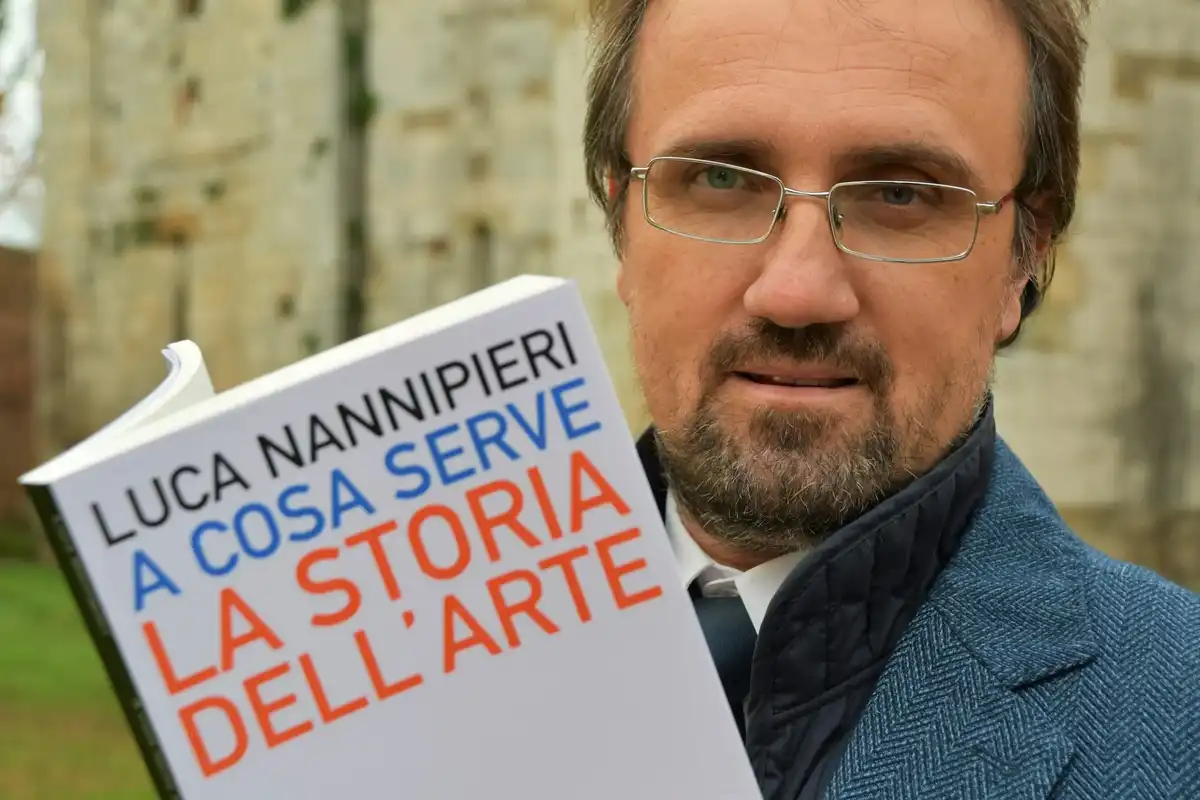

Luca Nannipieri (Pisa, 1979) è un attento studioso d’arte, molto popolare sui giornali e in tv dove ha curato una serie di interventi per Uno Mattina e attualmente cura una rubrica per Striscia la Notizia. Ha scritto con diversi quotidiani e periodici, collabora con fondazioni, musei e ha pubblicato diversi libri tra i quali La bellezza inutile (Jaca Book), L’Italia da salvare (San Paolo), Bellissima Italia (Rai), Raffaello (Skira), A che cosa serve la storia dell’arte (Skira) e il romanzo Il candore immortale (Rizzoli).

Partiamo da uno dei suoi titoli: a che cosa serve la storia dell’arte?

«Per i topi è utilissima. Ci sono tantissimi musei e siti archeologici in cui sono padroni incontrastati, non andandoci anima viva. Del resto, i manuali di storia dell’arte su cui ci siamo formati e continuano a formarsi i ragazzi di oggi fanno schifo. Raccontano l’arte per quello che non è: Rinascimento, Barocco, Rococò... La gente chiude quei libri e non li apre più. Perché? Perché non hanno detto niente di importante per la loro vita. I manuali sono lunghe, inutili, estenuanti didascalie alle opere, al loro stile, di cui non sappiamo cosa farci. Perché vivo? Perché muoio? Perché mi innamoro? Perché ci si scanna in guerra? Perché ci sono la violenza e il perdono? Questo vogliamo leggere per sentire l’arte viva in noi. Il resto è didascalia. Longhi, Argan, Zeri, come tutti gli storici italiani fino a Vittorio Sgarbi, sono stati grandi didascalizzatori, cioè di un dipinto sapevano dirti anche se c’era passata una mosca a farci i bisogni sopra nel Settecento. Appunto, didascalizzatori, guide turistiche. Ma la storia dell’arte come sequenza di capolavori, con relativi autori, bottega e allievi, da Michelangelo a Canova per intendersi, oltre ad essere soporifera, è anche dannosa, perché non racconta la realtà. Se noi giriamo per città e comuni, non vediamo una sequenza di capolavori: vediamo anzitutto strade, piazze, chiese, fontane, teatri, acquedotti, palazzi che non hanno autori, ma si sono stratificati nel tempo con continue aggiunte, rifacimenti, censure, revisioni, tradimenti. Il 99% delle cose che chiamiamo “la bellezza d’Italia” non ha padri con nomi e cognomi. I milioni di turisti che s’incolonnano a Venezia non ci vanno per vedere il Tintoretto della Scuola di San Rocco. Ci vanno perché Venezia ha stratificato nei secoli un’unicità architettonica, pittorica, scultorea, musicale, estetica, spirituale, realizzata da tante persone ignote, che non sapremo mai chi siano, ma che hanno prodotto, appunto, Venezia. Michelangelo non ha costruito Portofino, San Gimignano, Castell’Arquato, Sutri, Amalfi, Capri. Le cattedrali sono generazioni anonime al lavoro. La storia dell’arte è anzitutto storia sociale, ambientale e spirituale delle città e dei luoghi. Finita la parabola di Sgarbi, i didascalizzatori si seppelliranno nei corridoi universitari».

Ne Il candore immortale ha romanzato parte della vita di Antonio Canova, illuminando un aspetto della sua vita poco noto oltre i confini degli studiosi: ovvero il suo impegno rischioso nel contribuire a riportare in Italia opere d’arte sottratte dalla prepotenza napoleonica. Che cosa l’ha spinto a scriverne?

«Innamorato di una donna che non mi ha sposato, dopo averlo voluto, esattamente come Antonio Canova: potevo non occuparmi di lui? Nei libri uno scrive di se stesso, dei suoi demoni, dei suoi desideri incompresi, sfuggiti. Facilissimo è scrivere la biografia di Canova, la descrizione dei suoi capolavori. Più difficile è scrivere perché Canova riguarda me e tutti noi. Il grande scultore soggiaceva al potere di Napoleone e, dopo la sua caduta, fu incaricato del primo atto istituzionale di restituzione, dunque di tutela del patrimonio: ovvero fece riportare dal Louvre una parte delle opere razziate da Napoleone. Se oggi esistono l’Unesco, il Fai, Italia Nostra e l’Articolo 9 della Costituzione, se oggi uno viene multato se stacca un affresco da Pompei, lo si deve anche a quel grande atto politico del 1815, indotto da Papa Pio VII e messo in pratica da Canova, che sancì un principio enorme: il patrimonio e le persone sono legati intimamente, quasi biologicamente, come madri e figli. Appunto, come dicevo prima, il patrimonio è stratificata storia sociale e spirituale. Patrimonio, pater munus, l’eredità dei padri, il compito dei figli».

Oggi in Italia sono attivi molti musei, istituti di restauro, sovrintendenze, il Fai e molti altri soggetti. Ma che cosa andrebbe fatto, secondo lei, per migliorare ulteriormente lo stato di conservazione del vasto patrimonio artistico?

«Un quotidiano nazionale pubblicò due miei pamphlet allegandoli al giornale. S’intitolavano Vendiamo il Colosseo. Perché privatizzare il patrimonio artistico è il solo modo di salvarlo e Il soviet dell’arte. Perché abbiamo il patrimonio meno valorizzato d’Europa. I titoli sono brutali, ma indicano una verità. Occorre dare libertà di azione ai cittadini, alle libere insorgenze dei territori. Loro, non i lontani uffici di Roma, sanno come dar valore a ciò che hanno nelle loro città e nei territori. Non hanno bisogno di badanti che gli puliscono la dentiera».

I francesi, prima o poi, ce la ridaranno la Gioconda? Oppure è meglio che resti dov’è?

«La Gioconda sta benissimo dov’è, perché lì deve stare. Alla Francia gliela dette Leonardo stesso, quando era in vita. E poi noi, della Gioconda, non sapremmo cosa farci. Il Louvre è un’industria gigantesca, dove l’arte si trasforma in profitto, cioè in lavoro retribuito, ricerca, negozi, merchandising, progetti internazionali. Da noi vige ancora la prassi che lavorare gratis nella cultura è un valore. Con la conseguenza che abbiamo tanti capolavori, ma sono visitati solo dai topi. Invito il ministro Sangiuliano, a cui non mancano volontà se opportunamente stimolato, a permettere il massimo profitto dalla cultura, altrimenti non si genera né conoscenza né lavoro retribuito per i cittadini di oggi e di domani».