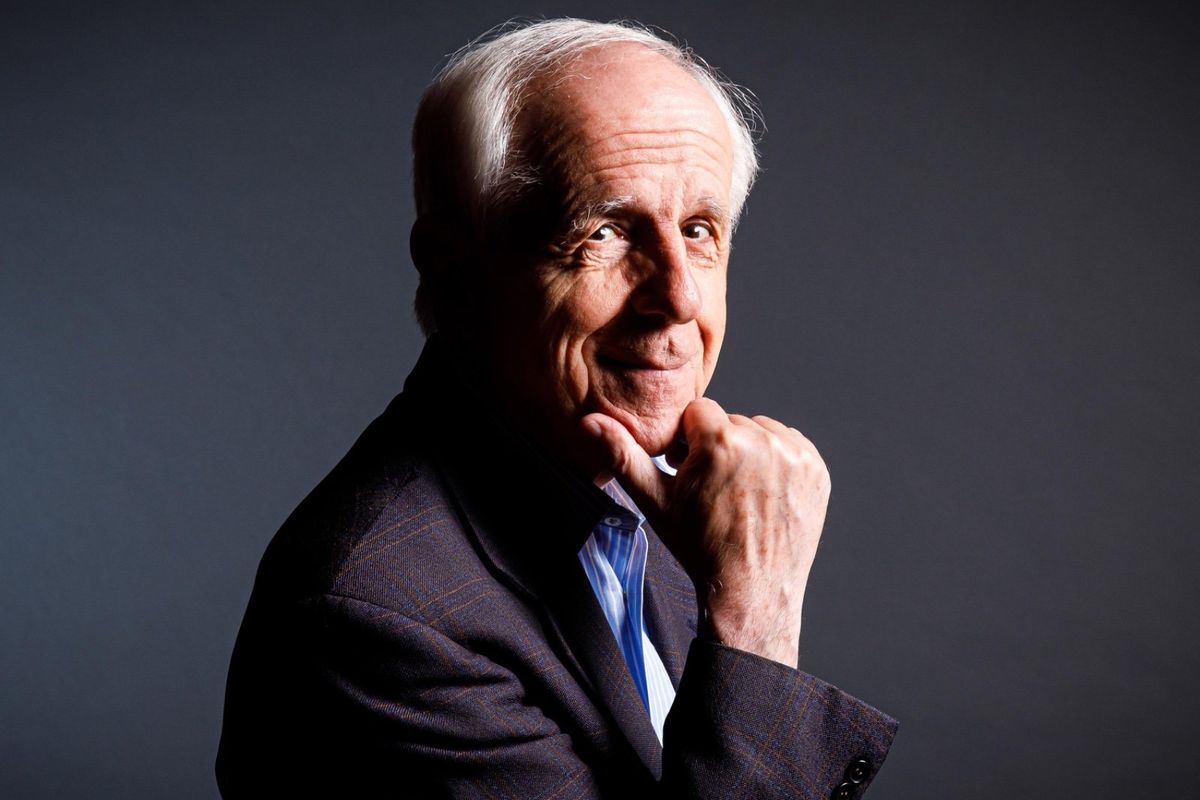

Franco D'Andrea: «Il jazz è una scuola che non teme l’errore ma promuove solo chi cerca la sua voce»

Il jazz italiano si laurea. La corona d’alloro è pronta, la pergamena pure. E il festeggiato, che mette d’accordo tutta la scena, è per paradosso il decano degli autodidatti. Franco D’Andrea all’anagrafe - «genio e regolatezza» nella definizione del compagno d’avventure Enrico Rava - sarà infatti il primo jazzista made in Italy a ricevere un diploma accademico ad honorem («Che fretta c’era», cantava Loretta Goggi, è solo il 2025…). A rompere il ghiaccio, diciamo così, è il Conservatorio di Castelfranco Veneto (Treviso), che annuncia per lunedì 7 luglio la lectio magistralis e il concerto (in trio con i fidati Gabriele Evangelista al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria) di uno dei più grandi innovatori del pianoforte, che aprirà un’edizione speciale del Castelfranco Veneto Jazz Festival. D’Andrea, classe 1941, è la guida scesa dalle montagne di Merano (Bolzano) per aprire nuovi sentieri nell’improvvisazione. E oggi - non ce ne vogliano le accademie - rappresenta il testimonial perfetto per l’abolizione del valore legale del titolo di studio. Sì, perché il nostro ha imparato tutto da solo. Al posto dei libri ha consumato i dischi, cercando di afferrarne il mistero. E come aule di studio ha avuto le leggendarie taverne della Bologna anni Sessanta. Il «pezzo di carta» non l’ha mai inseguito. E ora che sta per riceverlo ha tutta l’aria di un dono inatteso.

Maestro, se si guarda alle spalle, un insegnante le avrebbe fatto risparmiare tempo o l’avrebbe portata fuori strada?

«Il fatto è che, quando ho iniziato io, la didattica jazz non esisteva. Nella mia vita ho preso soltanto tre lezioni: una di armonia da un amico chitarrista e due di clarinetto».

Perché solo due?

«Diciamo che quel docente era in grado di spiegarmi la meccanica dello strumento, ma non come funzionasse il jazz. Per cui ho dovuto cavarmela da solo su tutto: tromba, sax soprano, contrabbasso, pianoforte. Per fortuna ho un buon orecchio…».

All’inizio la musica non era in cima ai suoi interessi.

«Neanche un po’. A 13 anni passavo le giornate a fare sport. Su e giù dai passi in sella a una bici e in compagnia di un amico. La fatica era tanta, ma le discese non erano niente male. Anche l’atletica e i libri di fantascienza mi affascinavano…».

Poi cosa accadde?

«Un giorno il meteo rovinò i nostri piani agonistici e il mio socio iniziò a parlarmi dei dischi del fratello maggiore. Aveva 18 anni - per noi un adulto attempato - ed era ossessionato dal jazz. Non sapendo cosa fare, scegliemmo a caso un 78 giri di Louis Armstrong. Fu una folgorazione!».

Si ricorda ancora il titolo di quel brano?

«Certamente, Basin street blues. La formazione era quella degli All stars. Alla tromba ovviamente Armstrong, “Trummy” Young al trombone, Barney Bigard al clarinetto e Bud Freeman al sax tenore. Poi Billy Kyle al pianoforte e Arvell Shaw al contrabbasso. Una band pazzesca, senza dimenticare un tipo strano, che a me piaceva moltissimo ma di cui nessuno ha più saputo nulla: Kenny John, un batterista che passava di lì e che venne tirato dentro perché Cozy Cole si era perso nel caos di New York. Sta di fatto che dopo quell’ascolto non desideravo nient’altro che una tromba o al limite una cornetta».

Il pianoforte è arrivato dopo.

«Sì, perché il mio primo amore è stato il jazz tradizionale. E, finché si restava in quel territorio, chi come me suonava gli strumenti a fiato poteva anche cavarsela a orecchio. Poi però qualcuno mi fece scoprire che esisteva qualcosa di più moderno e complesso. Ascoltai Ecaroh di Horace Silver e andai in tilt: mi piaceva, ma non ci capivo nulla. Il grattacapo armonico andava risolto al pianoforte, lo strumento che tra l’altro suonava mia madre. Ho iniziato a metterci le mani e da lì è iniziato tutto».

Qualche anno dopo, a Bologna, tutti parlano di un giovane pianista che suona alla Wynton Kelly. Come finì dalle vette dell’Alto Adige ai famosi portici della città?

«Tutti volevano vedermi all’università. Parlo della mamma e dei nonni materni perché il mio papà un giorno se ne andò e non tornò più. La famiglia insisteva e mi ritrovai a un bivio: Padova o Bologna? Non mi interessava la qualità dei corsi, volevo vivere dove accadeva qualcosa di grosso, ovviamente dal punto di vista jazzistico. Beh, tra le due non c’era partita…».

L’irresistibile richiamo del più antico ateneo del mondo.

«Macché, mi sono iscritto a una facoltà solo per non fare il militare» (ride). «Il mio tempo non lo passavo sui banchi, ma a suonare nelle jam session».

Quali erano i locali di riferimento all’epoca?

«Locali? Non esistevano, ci si trovava nelle cantine. Ero sempre lì, mentre l’università pian piano andava in soffitta. E visto che a Bologna c’era un festival pazzesco, finiti i concerti, là sotto comparivano personaggi incredibili come Charles Mingus. Ricordo ancora di quella volta che Jacki Byard attaccò un blues nella taverna di un dentista che suonava la batteria. Si chiamava Francesco Lo Bianco».

In quel mondo sotterraneo giravano personaggi interessanti come il giovane Lucio Dalla o un certo Pupi Avati.

«Dalla è stato un amico grandioso. All’epoca non aveva ancora in mente di cantare, ma era già un grande clarinettista».

Proprio come Avati, che poi mollò lo strumento per passare alle macchine da presa. La leggenda vuole che il regista di Festa di laurea e di Quando arrivano le ragazze? provò a uccidere il suo rivale, dotato di maggiore talento, buttandolo giù dalla Sagrada Familia di Barcellona. In realtà non è mai successo, ma Pupi Avati continua a raccontarsi come un musicista fallito. È davvero così?

«Ma no, il jazz lo sapeva suonare bene. Con lui feci anche un tour in Spagna. Dalla invece è diventato, a mio parere, il più grande cantautore italiano. Ma già ai tempi si vedeva che era speciale, ascoltava musica molto avanzata. Fu lui a farmi scoprire Eric Dolphy, che per me era un marziano. Ancora oggi in ogni sua canzone sento il guizzo del fuoriclasse. Bastano tre note nell’introduzione o un’idea nell’arrangiamento e riconosco la firma di Lucio».

La Capitale fu un’altra tappa decisiva del suo viaggio.

«Merito di un amico bassista che volle presentarmi al trombettista Nunzio Rotondo…».

All’inizio di tutto, racconta Enrico Rava, in Italia a vivere di jazz eravate in tre: Rotondo e voi due. Conferma?

«Ha perfettamente ragione, siamo stati dei pionieri. Pensare ai tempi di poter campare con questa musica era una follia. Di artisti fortissimi ce n’erano parecchi, per carità, ma facevano anche altro. Noi abbiamo scommesso tutto sul jazz».

Nella Roma della Dolce vita si ritrova a suonare proprio con la tromba di Rava e il sassofono tenore di Gato Barbieri, che il grande pubblico ricorda per la colonna sonora di Ultimo tango a Parigi.

«Gato fu un’apparizione fondamentale. Suonare con lui, come dice sempre Enrico, è stata la nostra università. Anche se fu proprio Barbieri a mettermi in crisi».

Cioè?

«Salgo sul palco e lui attacca Mr. P.C. di John Coltrane. All’apparenza un blues minore, che sarà mai… In un attimo però mi rendo conto che Barbieri è avanti anni luce. I miei accordi alla Tommy Flanagan non funzionano più: un disastro. Gato fu carino con me, ma io ero distrutto».

Addirittura?

«Credo di aver pianto per sei mesi. Pensavo di aver fallito nella vita».

Come ne uscì?

«Nell’unico modo possibile. Studiai come un matto i dischi di Coltrane, che era già su un altro pianeta. E pian piano iniziai a capire cosa combinava il suo pianista, McCoy Tyner. È stata quella la chiave per entrare nel mondo di Gato e non restare indietro. Oggi agli allievi di jazz viene data la soluzione, gli accordi da suonare. Io ho dovuto risolvere il problema da solo, contemplando anche l’errore. Ma solo così un musicista forma la sua impronta personale, la sua voce».

È il metodo che le ha permesso di rimanere al passo delle continue evoluzioni del jazz?

«Se non avessi fatto il musicista mi sarebbe piaciuto diventare uno scienziato. Mi piace scomporre la musica in cellule, non conosco altre strade. Quando arrivò il free, ad esempio, non mi ritrovavo nel pianismo furibondo e percussivo di Cecil Taylor. E così iniziai a interessarmi alla musica colta contemporanea: Arnold Schönberg, Alban Berg, Anton von Webern».

La scuola viennese come fonte di ispirazione per un jazzista?

«Perché no? Improvvisare su una serie dodecafonica sarebbe stato un delirio, ho solo lasciato che questi compositori mi aprissero nuovi orizzonti. Sono loro che mi hanno spinto a lavorare su sequenze più piccole. È quello il segreto che ha generato tutta la musica del Modern Art Trio, messo in piedi con Franco Tonani e Bruno Tommaso».

La sua storia ha molti altri capitoli imperdibili, dai Perigeo a quella volta che l’imponente Dexter Gordon si ubriacò così tanto che ci vollero quattro persone per sollevarlo e riportarlo a casa. Chi vuole approfondire deve solo attendere la terza serie del podcast Non sparate sul pianista (che partirà a settembre) e ascoltare questi racconti dalla sua viva voce. Un accenno al suo periodo milanese però ci vuole.

«Potrei dire, in sintesi, che Roma mi accolse come un figlio. Il ragazzino arrivato nella Città Eterna da Merano per suonare il jazz commuoveva tutti. Quando sono tornato a Milano invece ero un corpo estraneo».

E perché?

«Per i milanesi ero “romano”, quindi da guardare con sospetto» (ride). «Non furono tempi facili. Un giorno Gianni Basso mi disse: “D’Andrea, svegliati! Nella classifica del Capolinea (storico locale meneghino, che oggi non esiste più, ndr) sei al diciannovesimo posto. Per suonare si devono ammalare in 18”. Per fortuna superai anche quella».

Lei è considerato un eclettico e un innovatore. Colpisce che il suo ultimo album (Something bluesy and more) sia un ritorno al blues.

«Per me non è un genere, è un modo di pronunciare la musica. Un giorno suonavo su una barca e Johnny Griffin, in preda ai fumi dell’alcol, rotolò vicino al pianoforte. Si scosse di colpo e corse da Donald Byrd: “Questo ragazzo ha il blues”. È stato il mio battesimo».