Sta assumendo tratti un po’ inquietanti il dibattito politico e giuridico americano, sorto dopo che Politico ha divulgato una bozza di verdetto secondo cui la Corte suprema sarebbe pronta ad annullare Roe v Wade: la sentenza che, nel 1973, rese l’aborto protetto dalla Costituzione.

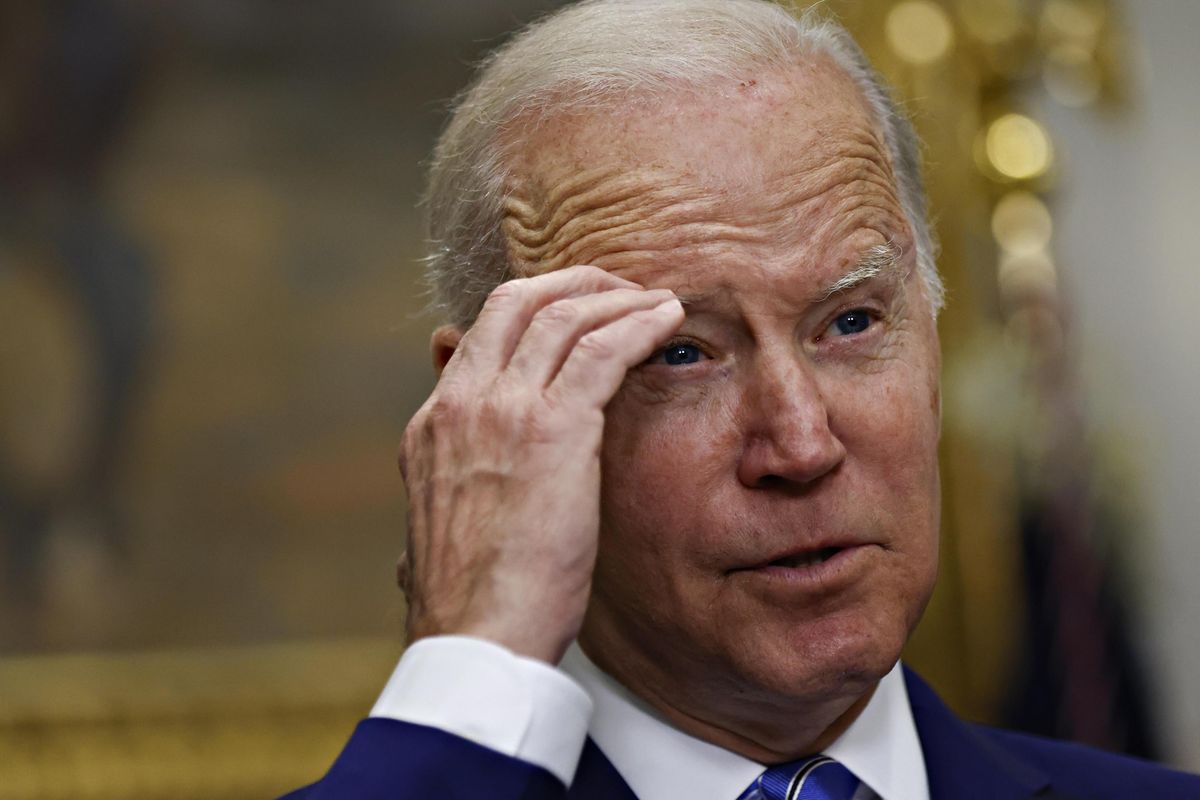

Il giorno dopo lo scoop di Politico, è stato chiesto a Joe Biden se ritenesse «necessario apportare dei cambiamenti alla Corte suprema». La risposta del presidente è stata: «Dobbiamo scegliere: voglio dire, uno dei motivi per cui ho votato contro alcuni membri della Corte è che si rifiutano di riconoscere che c’è il Nono emendamento. Si rifiutano di riconoscere che esiste un diritto alla privacy. Ci sono così tanti diritti fondamentali che ne risentono. E non sono disposto a lasciare la cosa ai capricci del popolo nelle aree locali in questo momento». Le parole dell’inquilino della Casa Bianca sono piuttosto gravi, sotto almeno due punti di vista. In primis, Biden sembra valutare l’operato dei supremi giudici sulla base della concordanza o meno a una determinata agenda politica. Un conto è che il presidente americano possa legittimamente essere in personale disaccordo con un’interpretazione costituzionale. Tutt’altra cosa sono le critiche strumentali che mettono a rischio la credibilità e la stabilità del massimo organo giudiziario americano: fermo restando che, in virtù del principio della separazione dei poteri, un presidente degli Stati Uniti non dovrebbe permettersi intromissioni nei processi decisionali che attengono alla Corte suprema. Il secondo elemento problematico lo abbiamo quando Biden parla di «capricci del popolo nelle aree locali». Il riferimento è al fatto che, qualora Roe venisse ribaltata, l’aborto non diverrebbe automaticamente illegale ma ricadrebbe sotto l’autorità dei singoli parlamenti statali, che sono eletti dai cittadini. In altre parole, le decisioni in materia di interruzione di gravidanza sarebbero rimesse nelle mani della volontà popolare: una prospettiva che tuttavia a Biden sembra non andare esattamente a genio perché -par di capire - la volontà popolare va bene soltanto fin quando non cozza con determinate agende politiche calate dall’alto. Non è un caso che in questi giorni alcuni commentatori liberal abbiano puntato il dito contro il contenuto della bozza divulgata, senza porsi granché il problema della gravità di un simile «leak»: un avvenimento, questo, con cui qualcuno punta (intenzionalmente) a minare la credibilità di una Corte suprema che, guarda caso, si trova al momento ad avere sei giudici di nomina repubblicana su nove.

Il punto è che negli Stati Uniti si affrontano da anni due concezioni antitetiche del diritto. Secondo i progressisti, il ruolo del giudice è quello di garantire il progresso sociale: impostazione, questa, che fu molto cara per esempio a Ruth Ginsburg. Il mondo conservatore, di contro, preferisce tendenzialmente affidarsi all’originalismo, secondo cui la Costituzione non va attualizzata ma interpretata in base al significato originario in cui venne scritta. Originalista era Antonin Scalia, così come lo sono Clarence Thomas e i tre togati nominati da Trump: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh ed Amy Coney Barrett. Proprio quest’ultima ebbe a dire: «I giudici non possono alzarsi e dire: “Ho un’agenda, mi piacciono le pistole, odio le pistole, mi piace l’aborto, odio l’aborto” e imporre la loro volontà al mondo come regine». Ci sarebbe tra l’altro da chiedersi se sia realmente funzione del giudice quella di dover regolamentare qualsiasi cosa, esautorando di fatto i parlamenti. «Perché mai noi giudici dovremmo essere esperti? Cosa, di ciò che ho studiato ad Harvard, dovrebbe darmi più elementi per decidere se debba esistere o meno un diritto al suicidio assistito o all’aborto, rispetto a quelli che ha un idraulico?», si chiese una volta Scalia.

L’originalismo intende d’altronde il diritto come garanzia: esattamente quella garanzia che il diritto in chiave progressista non riesce a tutelare, in quanto sovente sottoposto alla pressione di lobby e cordate politiche. Del resto, più che una dottrina, l’originalismo è un approccio: tanto che, non di rado, emergono disaccordi interpretativi tra i togati appartenenti a questa scuola. Nel 2019, il blog Empirical Scotus rilevò che i due primi togati nominati da Trump, Gorsuch e Kavanaugh, erano in armonia nel 70% dei casi affrontati: ben al di sotto, cioè, del 96% mostrato dalle giudici liberal, Sonia Sotomayor ed Elena Kagan, entrambe nominate da Obama. Non solo: più di una volta i giudici originalisti hanno emesso sentenze e pareri in contraddizione con il partito a cui teoricamente avrebbero dovuto appartenere. Tutto questo dimostra che non sono i conservatori, come spesso si dice, a politicizzare la Corte suprema, ma i liberal, per cui vale costantemente il principio secondo cui il fine giustifica i mezzi. Un principio che, è bene dirlo, non si concilia affatto con un’autentica democrazia liberale, perché punta ad asservire il diritto alle battaglie di natura politica. In un’ironica eterogenesi dei fini, si parte per difendere il progresso sociale e ci si ritrova catapultati direttamente nella barbarie.