Visioni, mostri, creature fantastiche. All’inimitabile genio di Jheronimus Bosch, Palazzo Reale di Milano dedica una grande retrospettiva (sino al 12 marzo 2023) che mette in dialogo importanti opere dell’artista fiammingo con quelle di altri maestri del suo tempo, alla scoperta di un Rinascimento «alternativo», lontano - seppur complementare - da quello governato dal mito della classicità.

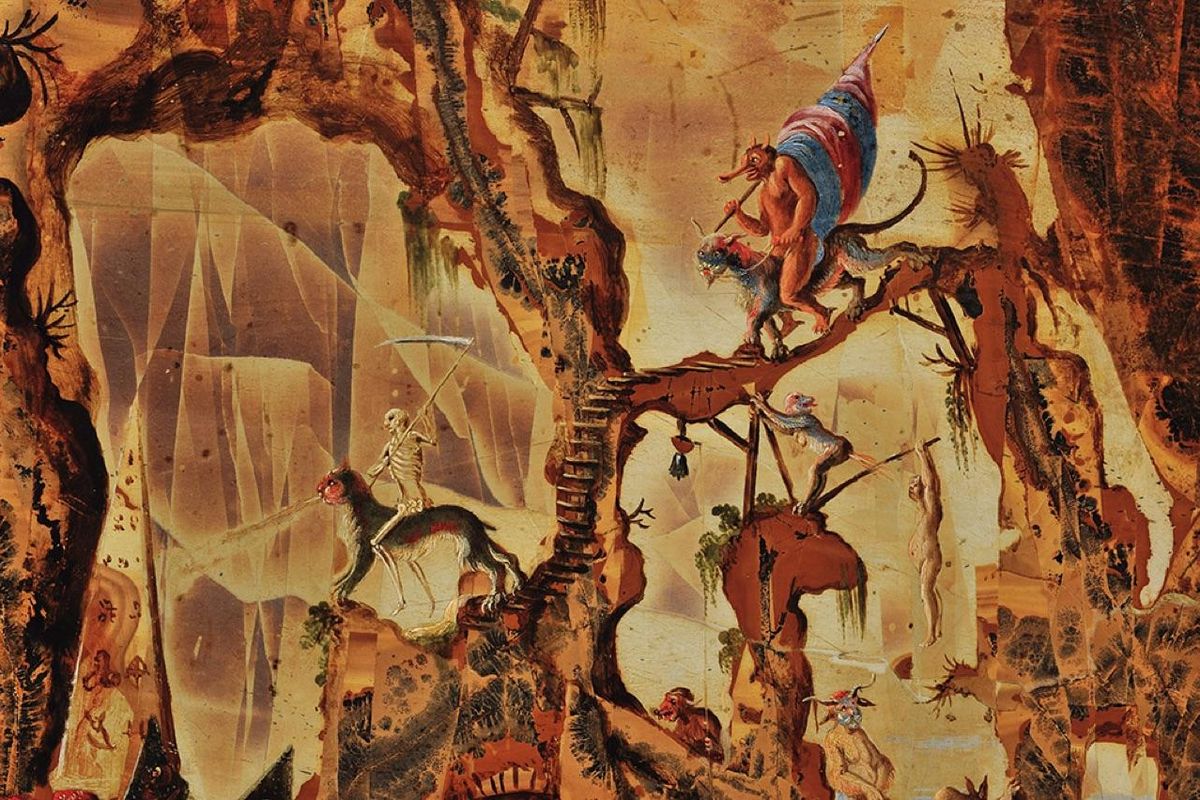

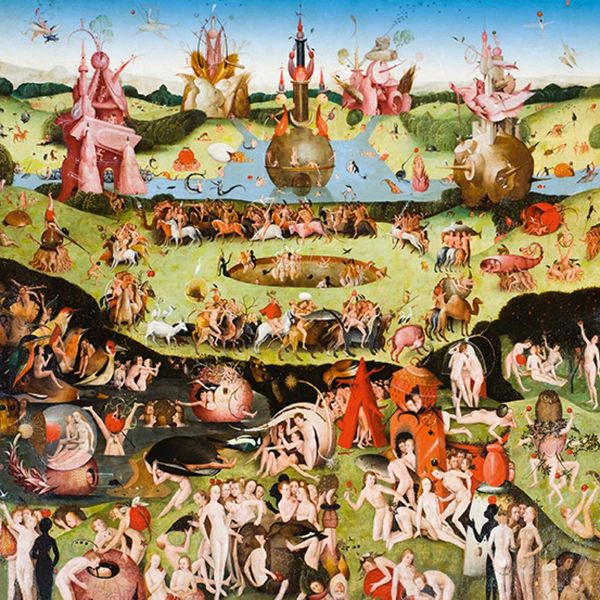

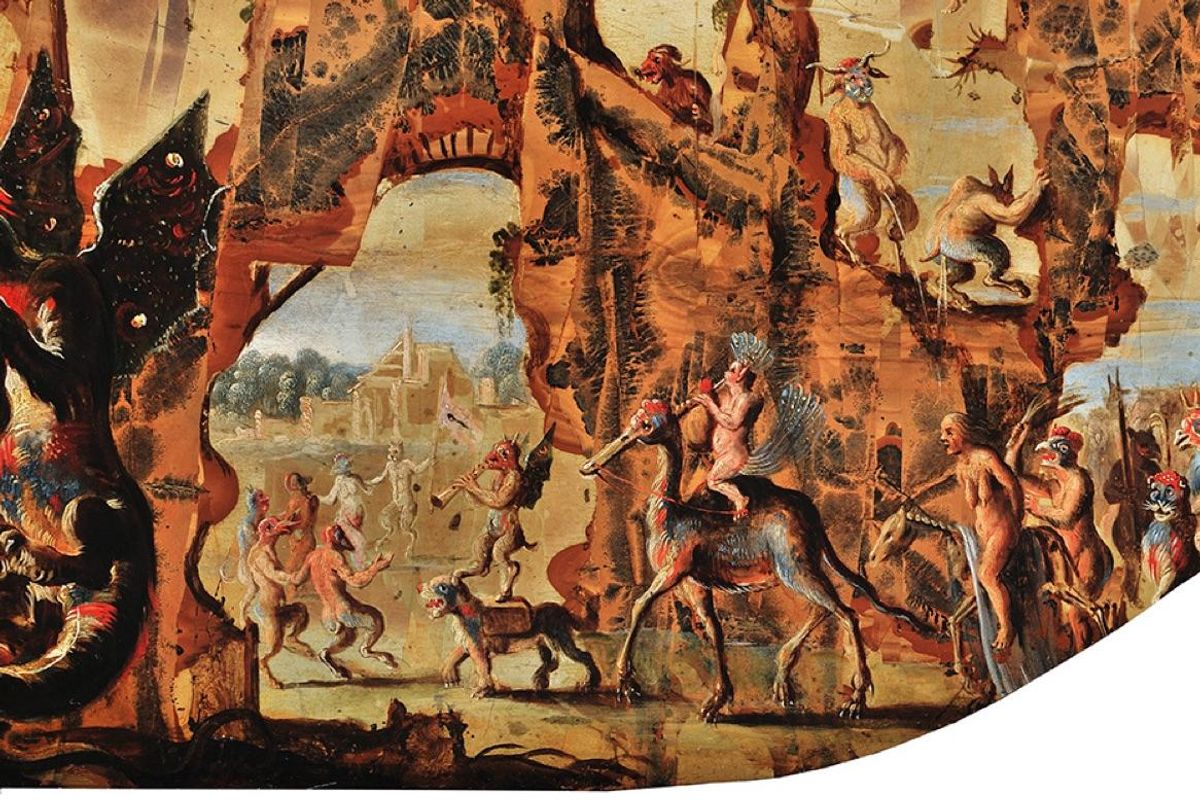

Visionario, enigmatico, misterioso, contemporaneo di Leonardo da Vinci ma distante anni luce dalla sua arte e dal classicismo rinascimentale, Jheronimus Bosch (‘s-Hertogenbosch, 1453-1516) è sicuramente una delle figure più originali del panorama artistico fiammingo (ma non solo, visto che ebbe più fortuna in Italia e in Spagna che nelle Fiandre) a cavallo fra il XVesimo e XVesimo secolo. Di lui e del suo sentire religioso non si conosce molto, poche le opere giunte fino a noi (tutte non datate e solo alcune firmate), ma è sicuramente vero che era ossessionato dal peccato e dai vizi umani e le sue inconfondibili, grottesche e oniriche «creazioni», popolate da mostri, demoni, streghe, creature ibride, particolari minuscoli, simboli, oggetti viventi, strumenti musicali e persino acrobati, altro non sono che le rappresentazioni delle paure e delle angosce dell’uomo.

Diversamente a quanto accade di solito, per ammirare un quadro di Bosch più che allontanarsi bisogna avvicinarsi: da lontano si coglie un insieme indefinito, da vicino si scopre il dettaglio, tanti microcosmi che ne contengono altri. Come le Matrioske o le scatole cinesi. Se le opere di Bosch producessero un suono, sicuramente sarebbe quello dell’alveare. Un ininterrotto brulicare di centinaia di api che volano e producono, vanno e vengono …

Artista davvero unico nel suo genere, complesso e profondo, estraneo al suo tempo e tanto moderno da poter essere definito, quattrocento anni dopo, come un precursore dei grandi interpreti del surrealismo (di Dalì e Magritte, per esempio), alla sua figura, Palazzo Reale di Milano dedica la mostra «Bosch e un altro Rinascimento» che, come recita il titolo stesso, presenta una tesi affascinante: l’artista fiammingo, secondo i curatori - Bernard Aikema, Fernando Checa Cremades e Claudio Salsi - rappresenta l’emblema di un Rinascimento «diverso » ed è la prova provata dell’esistenza di una pluralità di Rinascimenti, con centri artistici diffusi in tutta Europa.

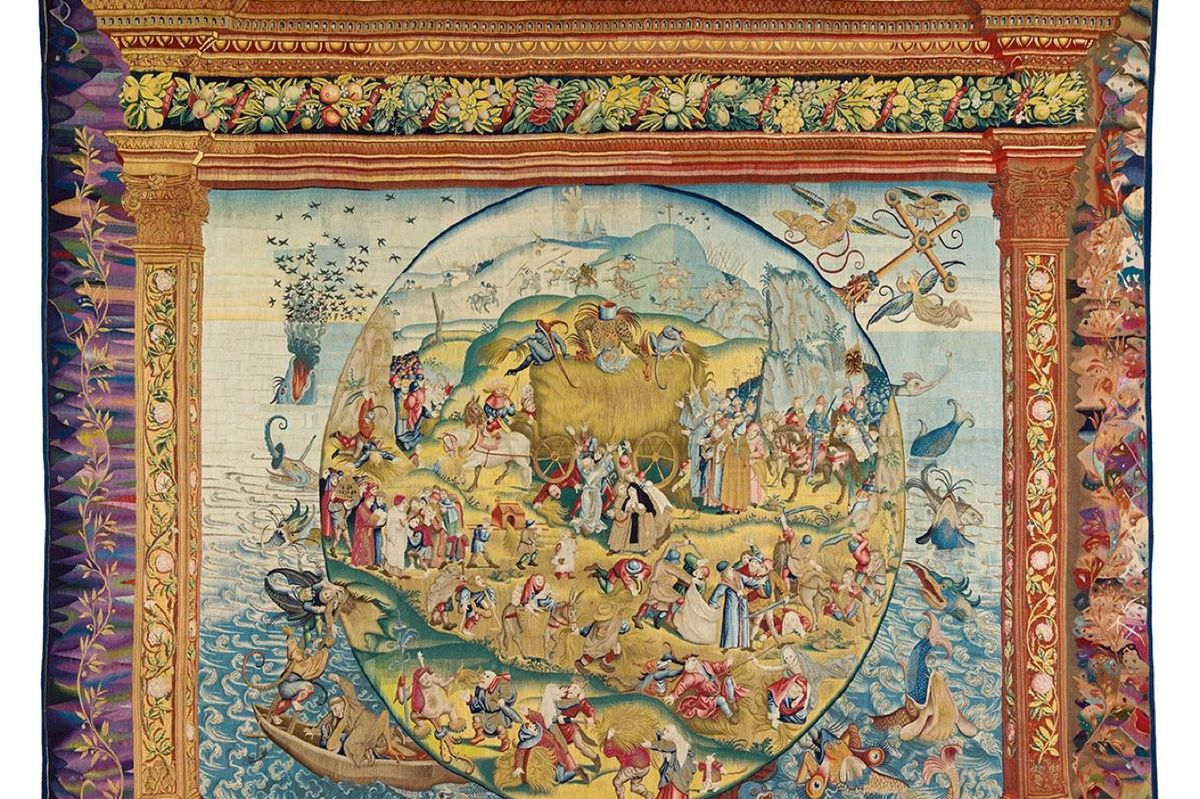

In un percorso espositivo molto suggestivo - atmosfere ovattate, pareti scure e opere «illuminate a giorno» - tra dipinti, sculture, arazzi, incisioni, bronzetti e volumi antichi, oltre un centinaio i pezzi esposti, tra cui spiccano alcuni dei più celebri capolavori di Bosch e opere derivate da soggetti del Maestro, mai presentate insieme prima d’ora in un’unica mostra.

L’esposizione milanese non può essere definita una monografica convenzionale, perché mira a mettere in dialogo capolavori tradizionalmente attribuiti a Bosch con importanti opere di altri maestri fiamminghi, italiani e spagnoli, in un confronto che ha l’intento di spiegare al visitatore quanto l’ «altro » Rinascimento - non solo italiano e non solo boschiano - negli anni immediatamente successivi (se non addirittura contemporanei) influenzò molti grandi artisti, forse « i più grandi », da Tiziano a Raffaello, da El Greco a Dosso Dossi. E molti altri ancora.

Tra le opere da segnalare, il monumentale Trittico delle Tentazioni di Sant’Antonio (opera che ha lasciato il Portogallo solo un paio di volte nel corso del Novecento e giunge ora in Italia per la prima volta), il Trittico del Giudizio Finale (proveniente dal Groeningemuseum di Bruges), Le Tentazioni di Sant’Antonio (prestito del Museo del Prado ), e i capolavori del Museo Lázaro Galdiano, che ha concesso la preziosa tavola del San Giovanni Battista. E ancora, sempre di Bosch, il Trittico degli Eremiti delle Gallerie dell’Academia di Venezia, proveniente dalla collezione del cardinale Domenico Grimani, collezionista fra i più importanti del suo tempo e tra i pochissimi proprietari delle opere di Bosch in Italia.

Cosa più unica che rara, esposti anche quattro arazzi boschiani (prestito dell’Escorial ) e un cartone per il quinto arazzo, andato perduto e riconosciuto nelle collezioni delle Gallerie degli Uffizi: nella cultura del Cinquecento europeo, l’arazzo rappresentava uno status symbol dell’élite, un prestigio di casta, e poter ammirare l’intero ciclo degli arazzi di Bosch per la prima volta insieme è davvero un’occasione irripetibile, uno dei tanti motivi per non perdere questa mostra di straordinaria bellezza e che, in chiusura, come fosse la sorpresa finale, regala al pubblico lo splendido Vertumnus di Giuseppe Arcimboldo (Milano, 1527 -1593), una raccolta di meraviglie naturali nella forma del volto dell’imperatore Rodolfo II, ultimo grande collezionista del Rinascimento europeo.