Giorgio De Chirico, dal «barocco» alla neometafisica. Una grande mostra a Bologna

Sino al 12 marzo 2023, Bologna celebra il padre della pittura metafisica con l'attesissima mostra a Palazzo Pallavicini. Ben settanta le opere esposte, per un suggestivo viaggio nelle atmosfere rarefatte e misteriose di uno degli artisti più influenti e noti del Novecento italiano.

Non lo nascondo. Giorgio De Chirico, il pictor optimus, è uno dei miei artisti preferiti. Ho ammirato le sue opere nella grande mostra allestita a Ferrara, a Palazzo dei Diamanti, nel 2015 e a Milano, a Palazzo Reale, nell’eccezionale retrospettiva del 2019. E poi alla Peggy Guggenheim Collection di Venezia, al Centre Pompidou di Parigi e al Museo del Novecento di Firenze. E ogni volta è un’emozione, nuova e grande. Sarà per quelle atmosfere rarefatte e ovattate, per quell’alone di enigma e mistero che emana da ogni singolo quadro, sta di fatto che immergersi nel mondo dechirichaino significa calarsi in un altro mondo, un mondo che va oltre la realtà, un mondo metafisico.

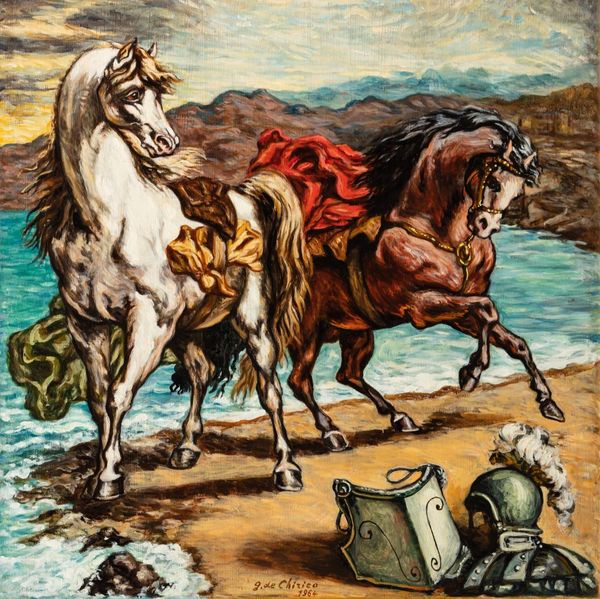

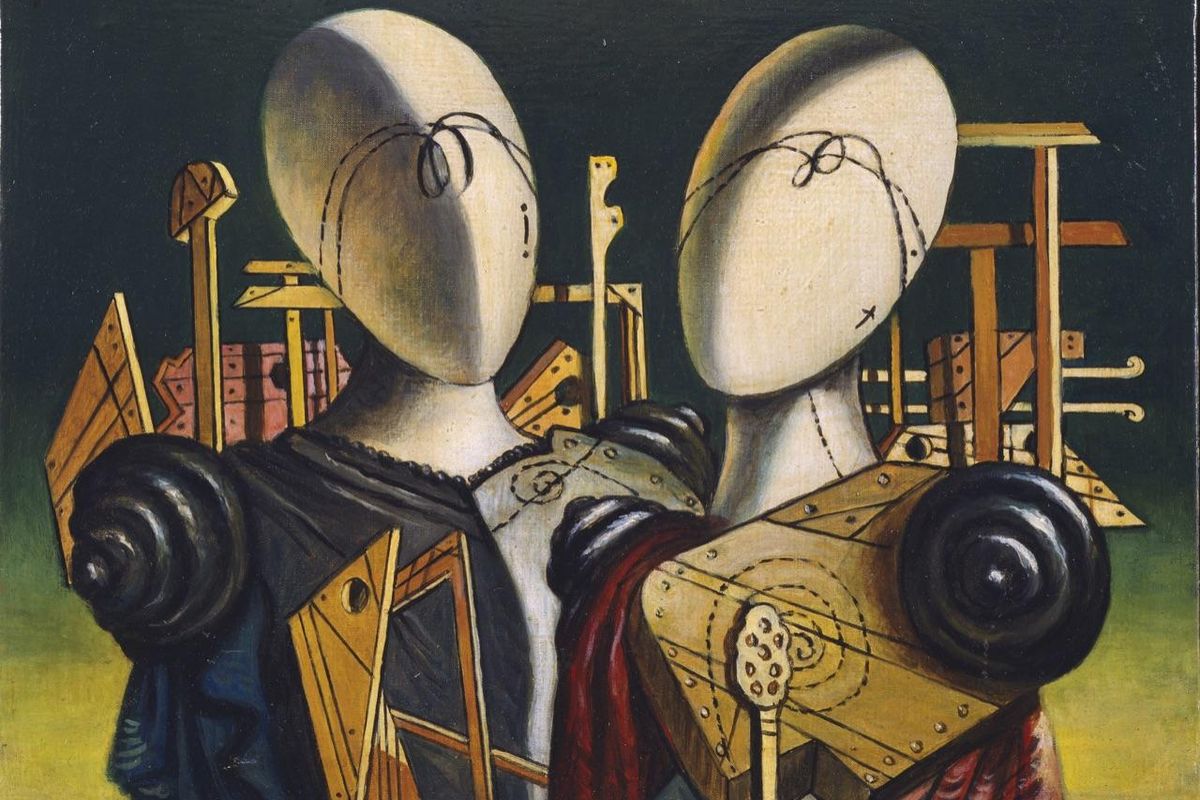

Non a caso, della pittura metafisica De Chirico è il padre, il genio che ha creato una nuova corrente artistica, risposta «intimistica» alle avanguardie cubiste e futuriste. E anche se il suo «repertorio tematico» è stato vasto e complesso, per il grande pubblico, dire de Chirico vuol dire pensare ai suoi manichini, ai cavalli, alle piazze vuote, alle architetture razionaliste, alle prospettive vertiginose, alle ombre nette. Anche ai biscotti ferraresi, quei dolci che l’artista (goloso) acquistava nel ghetto ebraico di Ferrara, la città in cui visse da soldato durante il primo conflitto mondiale, il luogo in cui incontrò Carlo Carrà e che ebbe su di lui e la sua arte un’importanza fondamentale. Soggiogato dalla bellezza e dai miti rinascimentali della città estense, fu qui che De Chirico trovò l’ispirazione e creò i suoi capolavori più celebri, da Le muse inquietanti ad Ettore e Andromaca, passando per Il Trovatore e una numerosa serie di interni. Opere iconiche, la summa della poetica dechirichiana, quel non vero e quella realtà che non esiste (« noi amiamo il non vero» e ancora « la realtà non può esistere nella pittura perché in generale non esiste sulla terra» scriveva lo stesso de Chirico) che l’artista vede e rappresenta a modo suo, come «a modo suo» interpreta la classicità e il mito greco (nato da genitori italiani a Volos, in Tesaglia, nel 1888, De Chirico visse e studiò in Grecia parecchi anni) e gli insegnamenti dei grandi della pittura, Rubens, Dürer, Raffaello e Delacroix in primis.

La mostra a Palazzo Pallavicini

Nella complessità dell’uomo e dell’artista De Chirico, la mostra bolognese - curata da Elena Pontiggia e Francesca Bogliolo, in collaborazione con la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico – pone l’accento su due importanti momenti della sua pittura: la stagione «barocca», caratterizzata da un apparente naturalismo e da un uso del colore più pastoso e quella neometafisica, fondata sul disegno e sulla costruzione nitida delle forme.

Del periodo «barocco», che a grandi linee si sviluppa dal 1938 al 1968 (quando de Chirico, lasciata Parigi nel 1939 torna in Italia e, prima di trasferirsi definitivamente a Roma, si divide fra Milano e Firenze), sono esposti a Palazzo Pallavicini una serie di importanti autoritratti, come il famoso Autoritratto nudo del 1945 e l’emblematico ed ironico Autoritratto nel parco con costume del Seicento del 1956,dove l’artista indossa abiti antichi e si misura con i maestri del passato, dichiarando così la sua distanza dalla modernità e rifiutando i dogmi del Novecento. Allo stesso periodo appartengono anche La pattinatrice, 1940 (il ritratto della moglie Isabella come allegoria dell’inverno) e la terracotta Bucefalo, 1940, uno dei primi esempi di de Chirico scultore.

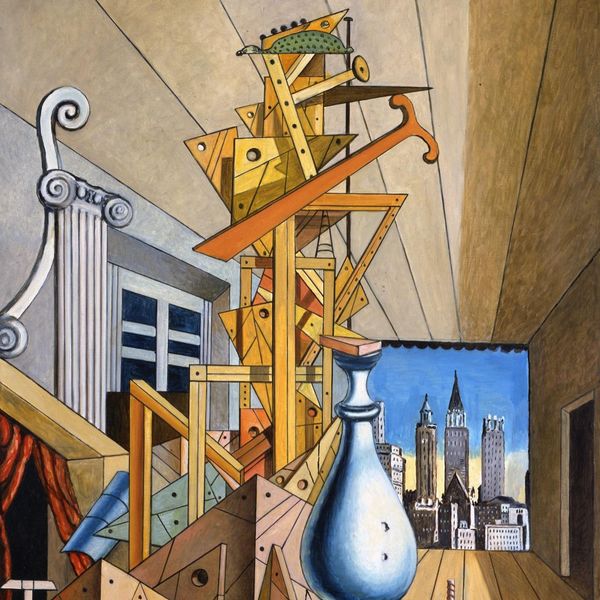

Anche della stagione neometafisica, relativa al decennio 1968-78, è possibile ammirare opere straordinarie, quali Il sole sul cavalletto, 1973; I bagni misteriosi, 1974; Visione metafisica di New York, 1975. Un corpus d’opere di grande impatto visivo, in cui De Chirico reinterpreta - con l’ironia che gli è propria e in forme più serene - i temi già dipinti in passato, arricchendoli di colori più accesi e di toni giocosi. Pur non mancando qualche malinconia. Per dirla con De Chirico… « A volte in stato di perfetta coscienza, guardando, magari, un quadro della mia produzione precedente, e pensando: ecco quel personaggio potrebbe essere molto più chiaro di colore, la camera dove si trovano uno o più personaggi potrebbe pure essere di una tonalità più chiara e sulla parete di destra ci potrebbe essere una finestra, o un vano, dal quale si scorgerebbe un po' di cielo, con delle nubi, e qualche edificio di una città immaginaria».

A chiusura di questo straordinario percorso artistico, un breve focus sulla sede che lo ospita: Palazzo Pallavicini, situato Via S. Felice 24, cuore storico del capoluogo emiliano

Palazzo Pallavicini e i fasti del Settecento: una corte europea nel cuore di Bologna

Nelle sale di palazzo Pallavicini, che dal 2017 ha riaperto i suoi spazi a grandi mostre internazionali diventando in pochissimo tempo uno dei musei più visitati in Italia, sono state scritte pagine di storia e allacciate importanti relazioni diplomatiche. Di origini Quattrocentesche, abitazione dal maresciallo Gian Luca Pallavicini (condottiero e ministro dell’impero di Carlo VI d’Asburgo) negli anni ’70 del XVIIIesimo secolo, qui si avvicendarono i protagonisti della politica del tempo: nel 1768, per esempio, passò per Bologna la giovane principessa Maria Carolina d’Asburgo, diretta a Napoli per incontrare Ferdinando di Borbone, suo futuro sposo. E poi il granduca di Toscana Pietro Leopoldo di Lorena con la moglie Maria Luisa di Borbone Spagna e nel 1769 l’imperatore d’Austria Giuseppe II.

Amico dei Pallavicini, anche il celebre tenore eunuco Farinelli allietava le serate degli illustri ospiti ed ogni volta il palazzo diventava il teatro di festeggiamenti degni di una corte europea: impossibile non ricordare che la sera del 26 marzo 1770, un quattordicenne Wolfgang Amadeus Mozart suonò alla presenza di settanta dame cittadine e dell’alta aristocrazia europea, mentre, nel 1775, è rimasta memorabile la corsa dei «cavalli barbari» organizzata lungo via San Felice per l’arrivo dell’arciduca Massimiliano. Anche l’alloggiamento di un reggimento austriaco, la servitù tedesca, i cavalli lipizzani acquistati per il contino Giuseppe (figlio di Gian Luca Pallavicini) testimoniano il respiro internazionale del palazzo, così come le sue decorazioni.

Unico al mondo l’affresco con L’imperatrice Maria Teresa d’Asburgo come Cibele Madre di tutti i popoli dipinto sul soffitto di una sala al piano nobile tra il 1791 e il 1792 dal bolognese Pietro Fabbri: un’opera straordinaria, assente in Austria o nei territori dell’impero ma presente eccezionalmente a Bologna.

Diventato proprietario dell’edificio il giovane conte Giuseppe Pallavicini (1756-1818), da grande amante dell’antichità decise di trasformare il palazzo in un cantiere del neoclassicismo d’avanguardia, coinvolgendo i protagonisti della civiltà artistica del suo tempo: fra le tante innovazioni pittoriche e architetturali, menzione a parte merita la straordinaria biblioteca, destinata ai diciottomila volumi del conte Gian Luca, che, evento raro nella storia dell’arte per un affresco, porta letteralmente la firma e la data di esecuzione (1792) dell'artista Flaminio Minozzi, eccellenza del tempo nel campo della pittura prospettica murale.