Bussola contro il buio dello spirito dove l’ecoreligione ci fa smarrire

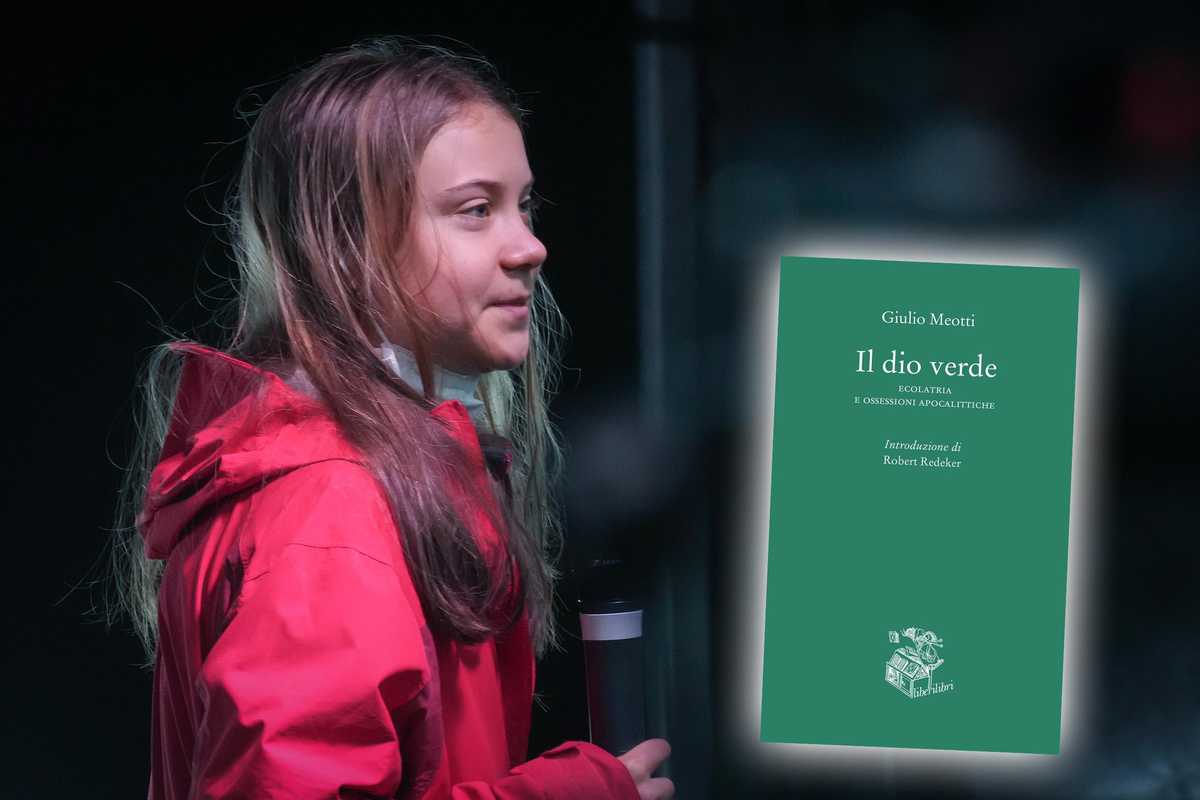

Per gentile concessione dell'editore, pubblichiamo ampi stralci dell'introduzione di Robert Redeker al volume Il dio verde. Ecolatria e ossessioni apocalittiche (Liberilibri, 91 pagine, 13,30 euro) scritto da Giulio Meotti, giornalista e saggista. L'opera è da poco in libreria. L'introduzione di Redeker ha per titolo «Il Nuovo Regno».

L'illusione progressista è cambiata nei contenuti: è passata dal comunismo all'ecologismo. È uno dei più recenti eventi di portata globale: nell'immaginario del mondo, la salvezza collettiva ha assunto un nuovo significato. Questa importante evoluzione è uno dei temi principali scandagliati dal libro di Giulio Meotti, lucida bussola per il nostro avvenire. La storia, hanno affermato tutti i progressisti degli ultimi due secoli, soprattutto nel solco del marxismo, è il lievito della nostra salvezza. Essa prometteva di condurre a un equivalente terreno del Regno, per mezzo del prometeismo e anche a costo di passare per lo stadio della violenza purificatrice. La salvezza, si credeva, si sarebbe dispiegata grazie alla scienza e alla tecnica; oggetto di entusiasmo, avrebbe portato con sé la certezza della venuta di un nuovo mondo.

Sulle ceneri di questo approccio al destino dell'umanità, l'ecologia impone una svolta: la parola «salvezza» riacquista il suo significato primitivo, tanto che non si tratta più di portare a compimento ciò che è in nuce, bensì di salvare ciò che già c'è da tempo. Ciononostante, guarda caso, si tratta della conservazione degli animali, della natura - e ciò è senza dubbio lodevole, nonché assolutamente necessario - ma non delle civiltà, degli stili di vita, delle nazioni. Questo nuovo ecologismo è, in maniera ossimorica, un conservatorismo distruttore: vuole conservare la natura, ma distruggere la storia e le sue tracce, civilizzazione compresa. Nel cuore dell'ambientalismo oggi di moda abita un disprezzo della razza umana. L'uomo è convocato dinanzi a un tribunale che lo accusa di essere cattivo, di essere il più malvagio dei viventi sulla Terra. Persino l'opera civilizzatrice dell'uomo viene biasimata da questa corrente.

Il ventunesimo secolo, quasi sulla via di un ritorno al paganesimo, feticizza tutto ciò che può essere etichettato come naturale. L'incantatoria invocazione alla natura pervade ad nauseam i social network, i mass media, l'opinione pubblica, ivi comprese le conversazioni ordinarie, testimoni di questa sorta di religione ecologica che, per dirla con l'autore, è il nuovo oppio dell'Occidente post-cristiano. Un'ondata di superstiziosa religiosità del naturale diviene il neoconformismo obbligato che fa da passaporto non solo per navigare sui social network, ma anche per essere accettati nella società, per poter conferire con i vicini, per non doversi arrabbiare con gli amici. Mostrare senza un approccio critico di amare la natura, di odiare l'inquinamento, di maledire le cause del riscaldamento globale, così come riempire di elogi l'agricoltura «bio» e felicitarsi per la moda del localismo vi pone dalla parte della buona socialità, delle persone generose e responsabili, sul valorizzante lato del Bene, permettendovi allo stesso tempo di rifuggire ogni sospetto di intolleranza. Questa doxa sogna a occhi aperti e a gran voce un nuovo stato di natura.

Lo stato di natura riappare come un'utopia confusa e gelatinosa più che come un'idea degna di tale nome. Dappertutto si fa appello a un ritorno alla natura, al naturale - termine assurto a parola d'ordine - ma in nessun caso si scruta il concetto da vicino, né si esplicitano le questioni a esso connesse. Un utilizzo simile della natura è soltanto polemico, imbastito per accusare indifferentemente l'industria, i prodotti artificiali, l'economia liberale, il capitalismo, la finanza, l'Occidente, gli uomini. La parola «natura» è dunque nient'altro che una sorta di tribunale pomposo, deputato all'identificazione dell'attività industriale con il peccato originale. Anche quest'ultima tendenza è analizzata da Meotti: siamo tutti peccatori di energia, ci tiene a ricordare. Sotto l'egida della religione ecologica e della sua parodia di peccato originale, il mondo si pasce di catastrofismo e apocalittismo a buon mercato.

Ma di quale natura stiamo parlando? Innanzitutto, in ogni discorso ecologista, la natura è l'opposto. Essa è il contrario di tutto ciò che quei discorsi odiano, di tutto ciò che tentano di convincerci a odiare. È il polo auspicabile in un dualismo polemico molto in voga, nel quale la tecnica occupa il polo del deprecabile. La promozione dell'ecologia si è accompagnata a un'inversione di ruoli nella coppia natura-tecnica: tempo addietro la natura suscitava terrore, mentre la tecnica rassicurava e sembrava ripararci dalla violenza della natura; oggi la tecnica è temuta come lo era allora la peste, e la natura ci rassicura. Sempre più alcuni nostri consimili diffidano dell'artificio, ad esempio dei vaccini, nonostante esso procuri tanti benefici. Così la natura è diventata la patina esterna dell'oggetto del nostro odio, cosa che fino a poco tempo fa era rappresentata dal proletariato. Essa diviene contemporaneamente un criterio selettivo della cancel culture, questo recentissimo tropismo eliminatorio. Allo stesso modo in cui, per molti occidentali di una certa epoca, fu tale il concetto di classe operaia.

La «classe» è un concetto abilitante a una visione complessiva della storia. È quanto ci insegna il Manifesto comunista: «La storia di ogni società esistita fino a questo momento è storia di lotte di classe», postula. Uno dei punti in comune tra le parole «classe» e «natura» è l'opposizione, più o meno esplicita, al capitalismo. Coloro che le pronunciano si oppongono al medesimo mondo, sebbene con termini e contenuti diversi. La natura, nel ventunesimo secolo, sostituisce il concetto di classe del ventesimo. Seguendo a sua volta il destino della classe operaia, la natura è una sorta di «Grande Rifiuto» - della tecnica, dell'industria, del capitalismo e, per estensione, dell'uomo in quanto predatore. La natura è, per l'uomo contemporaneo, quel che la classe fu per l'uomo dei due secoli precedenti al nostro. O più precisamente: la natura è l'equivalente simbolico, nell'immaginario dell'uomo contemporaneo, di quello che fu la classe nell'immaginario dell'uomo di due secoli fa. Ricordiamo l'entusiasmo che accendeva la parola «classe». I sogni che a essa si aggrappavano. Ricordiamo il pensiero di Georges Sorel, l'anarco-sindacalista di Réflexions sur la violence, opera paradigmatica di tale «logolatria»: lo sciopero generale degli operai rappresenta l'anticipazione qui e ora del meraviglioso futuro dell'umanità. L'apocalittico sciopero generale era l'incarnazione profetica di quel futuro, ovvero il comunismo. Ricordiamo l'accecante ebbrezza che si impossessò dell'intelligenza di Jean-Paul Sartre, quando l'appellativo «classe operaia» comparì sotto la sua penna.

Ma cos'era questa classe? Un'invenzione di Karl Marx, il cui genio introdusse il termine nel vocabolario filosofico attribuendogli una funzione quasi magica. Tuttavia, il termine «classe» non era solamente un concetto filosofico. Era una reazione e una ricusazione, dunque un valore. Esattamente come la natura ai giorni nostri. Nominare la classe borghese era una tacita accusa in nome di un valore: il proletariato; nominare la classe operaia, equivaleva a esaltarla. Allo stesso modo, parlare di natura è accusare il mondo sviluppato, l'industria, in nome di un valore.