2022-04-12

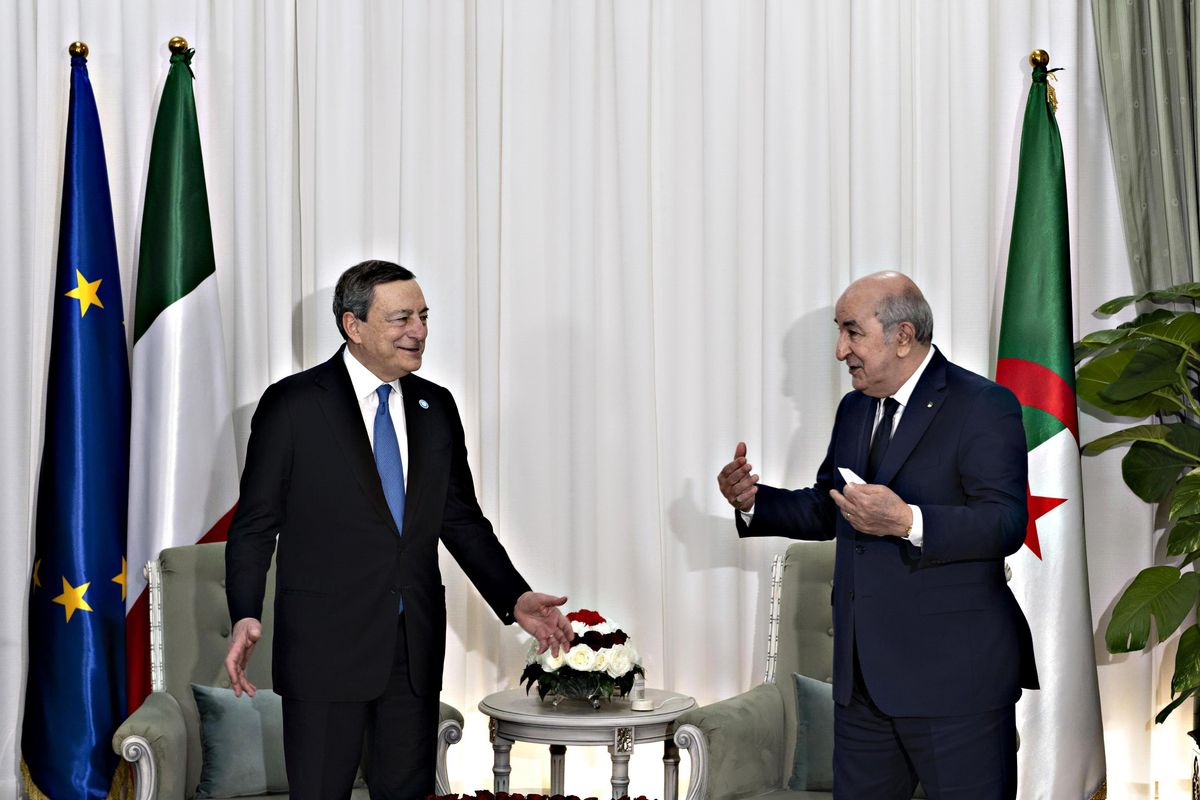

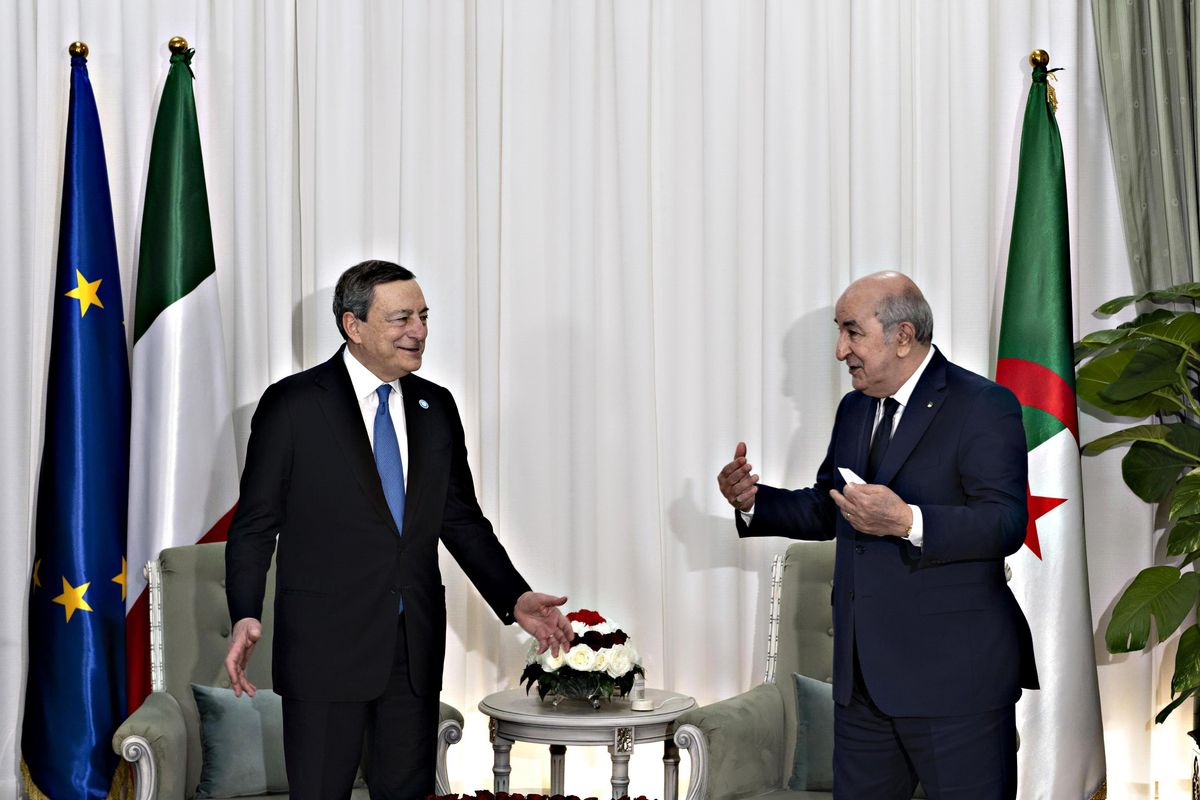

Draghi fa shopping d’energia in Algeria. Con qualche rischio

Intesa sull’aumento di fornitura da 21 a 30 miliardi di metri cubi. Non sufficiente a sostituire quella russa e da un Paese critico.L’Italia ha siglato ieri l’intesa intergovernativa con l’Algeria per l’aumento delle importazioni di gas. Nutrita la delegazione italiana presente ad Algeri per incontrare il presidente Abdelmadjid Tebboune: il premier Mario Draghi era accompagnato dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e da quello della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, oltre che dall’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. L’accordo tra Eni e Sonatrach prevede un aumento dell’attuale fornitura di gas all’Italia, da 21 a 30 miliardi di metri cubi all’anno, utilizzando le capacità non sfruttate nel gasdotto esistente che approda a Mazara del Vallo, il Transmed. Come d’uopo in questi casi, non sono note le condizioni di prezzo. L’aumento di quantità dovrebbe andare a regime «il prossimo inverno», il che significa che i 9 miliardi di metri cubi in più non arriveranno tutti in questo anno. Se nulla osta, nell’ultimo trimestre potrebbero arrivare non più di 2 o 3 mld di mc aggiuntivi.Negli ultimi anni l’attività di estrazione in Algeria ha subito un rallentamento che si pensava ascrivibile a un calo delle riserve. Tuttavia, pochi giorni fa è stato reso noto il dato ufficiale della produzione algerina di gas nel 2021, che, un po’ a sorpresa, ha fatto segnare il record storico di 102,8 miliardi di mc (fonte JodiGas).L’incontro di ieri potrebbe anche essere stato utile a mettere sul tavolo due progetti ulteriori. Il primo non è una novità, trattandosi della vecchia idea del gasdotto Galsi, Algeria-Sardegna-Italia, risalente al 2001 ma mai realizzato. Le mutate condizioni e la disponibilità ad investire, sia da parte dell’Algeria che da parte dell’Europa, potrebbero fornire condizioni favorevoli per un aggiornamento del progetto. Più recente, e mastodontico, sarebbe invece il progetto di un nuovo gasdotto Nigeria-Niger-Algeria-Europa, il Trans-Saharan Gas-Pipeline, (Tsgp). Oltre 4.000 km di infrastruttura per portare in Europa, il gas coltivato nei giacimenti nigeriani, con una portata di 30 miliardi di metri cubi all’anno e un investimento stimato di 10 miliardi di euro.L’Algeria, oltre ad essere tra i 35 Paesi che in sede Onu si sono astenuti nella votazione sulla risoluzione di condanna dell’invasione russa dell’Ucraina, si trova nel mezzo di una crisi economica, politica e istituzionale che ne fa un partner instabile e assai fragile. Tensioni politiche si susseguono da almeno tre anni, con il movimento Hirak al centro di manifestazioni di piazza contro il governo. Alta disoccupazione, inflazione e debito pubblico in crescita, riduzione importante delle riserve di valuta, eccessiva dipendenza della bilancia commerciale dai prezzi degli idrocarburi sono fattori che rendono l’Algeria il prossimo grande malato del Nord Africa.Il semplice rimpiazzo del fornitore, insomma, non pare adatto a risolvere la questione energetica di fondo dell’Europa, ovvero la sua dipendenza dalla volubilità della geopolitica. Sostituire in tutta fretta un Paese considerato critico con un altro che tale può diventare nel giro di pochi mesi non appare, com’è ovvio, una mossa strategica particolarmente intelligente. Se poi aggiungiamo al mazzo delle alternative Paesi come Congo, Mozambico e Angola, diventa davvero una difficile gara stabilire quale di questi abbia il governo più democratico e attento ai diritti umani e civili.L’accordo di ieri con l’Algeria fa di questo Paese, sulla carta, il maggior fornitore di gas dell’Italia, con 30 miliardi di metri cubi all’anno, superando di poco l’ammontare delle importazioni dalla Russia.Nei fatti questo quantitativo sarà raggiunto solo a fine 2023, dunque la strategia di sostituzione del gas di provenienza russa deve prevedere, giocoforza, ulteriori passi nel breve termine.Ipotizziamo un import medio mensile di 2,5 miliardi di metri cubi di gas dalla Russia: se la toppa algerina corrisponde a 3 miliardi di mc (esagerando), nell’ipotesi di una chiusura dell’import dalla Russia dal prossimo 1° giugno sono ancora almeno 17 i miliardi di metri cubi da sostituire per il 2022.Dall’Azerbaigian dovrebbero arrivare circa 2 miliardi di mc in più rispetto all’anno scorso, ma semplicemente perché il gasdotto Tap nel 2021 ha avuto un periodo di rodaggio tra gennaio e maggio, mutato in pieno regime solo dal mese di giugno. Considerando anche questo piccolo quantitativo, comunque, scendiamo a 15 miliardi di metri cubi ancora da sostituire: su questi siamo davanti a un enorme punto interrogativo.Il governo sembra puntare sulle riserve in mano ad Eni in varie iniziative in Africa, in particolare in Congo, Mozambico e Angola. In Mozambico, effettivamente, nel tratto di mare a nord davanti alle isole Comore, al confine con le acque territoriali della Tanzania, Eni ha scoperto tre giacimenti immensi (Coral, Mamba e Agulha) con circa 2.400 miliardi di metri cubi di gas in sito (pari a circa 6 volte l’intero consumo annuale di tutta Europa).In ogni caso, si tratta di risorse non immediatamente disponibili e, soprattutto, relative a gas naturale liquefatto. Qui ci si scontra con la carenza di capacità di rigassificazione italiana, che oggi ammonta a 15 miliardi di mc scarsi all’anno (utilizzati per la verità solo al 60%). Ne servirebbero almeno altri 20 miliardi. Il ministro Cingolani ha parlato di navi rigassificatrici, soluzione temporanea e comunque non disponibile a breve.Dunque, estote parati: nel caso in cui l’Europa intenda procedere con le sanzioni alla Russia nel settore energetico, la prospettiva di razionamenti invernali si fa sempre più concreta.

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 10 novembre con Carlo Cambi