«Come un caso, ma con un autore». Il fatto cristiano per don Giussani

[…] La motivazione dell’impegno giussaniano all’annuncio e alla missione si è sempre accompagnata a una valutazione storica ed ecclesiale di un avvenuto sganciamento di conoscenza ed esperienza in gran parte del popolo dei fedeli, che rende soggettivamente astratto e praticamente inerte il contenuto cristiano. In Affezione e dimora Giussani osserva che «la maggior parte dei cristiani vive come se [il Mistero incarnato, nda] non fosse vero; o dice che è vero senza nessuna di quelle conseguenze radicali che tale verità porta nel giudizio (nella valutazione), perciò nell’affezione e nella prassi delle cose». Da qui discende l’urgenza dell’«interrogativo metodologico» che regge tutto l’impegno dottrinale, culturale, educativo del nostro autore: per quale via riguadagnare il nesso tra l’annuncio del Dio con noi e la nostra «carne»?

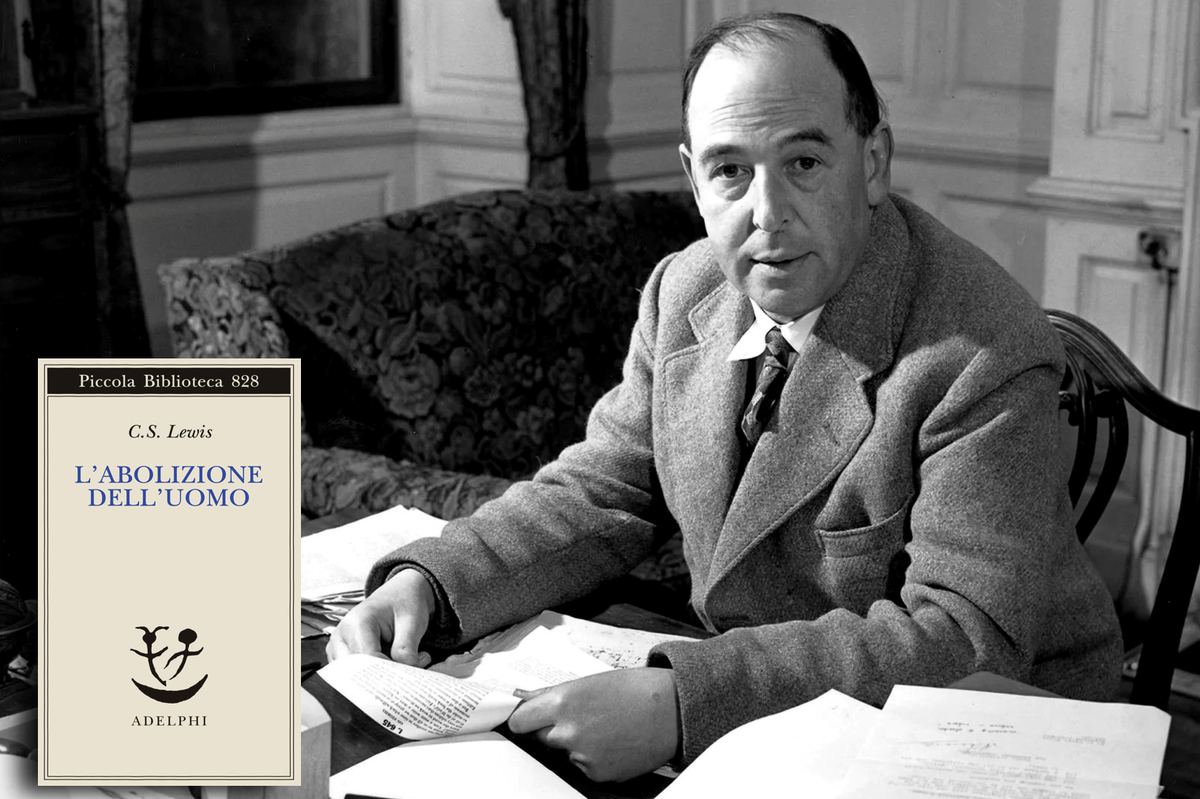

A questo proposito vorrei dare un contributo, consapevole dei suoi limiti e insieme della sua importanza. Rileggere i testi di Giussani da un punto di vista teorico essenziale non può certo rendere la loro ricchezza spirituale e testimoniale, comunicativa ed educativa; però può avere la funzione di evidenziarne la struttura e la dignità speculativa.

«Avvenimento» indica un metodo, il metodo scelto e usato da Dio per salvare l’uomo: l’incarnazione». «La vita si sviluppa come coscienza e conoscenza solo attraverso gli avvenimenti»; perciò «la categoria di avvenimento è la più adeguata alla conoscenza e all’esperienza umane, sia che si tratti di conoscenza dell’io, sia per ogni tipo di conoscenza: è una categoria capitale, poiché solo un avvenimento mette in moto o può modificare un serio processo di conoscenza». Giussani si pone, dunque, la difficile domanda circa «l’ontologia di un “avvenimento”». Nella comune esperienza chiamiamo avvenimento un accadimento che dà luogo a un nuovo inizio, che è portatore di una novità imprevedibile, non deducibile da quanto già acquisito: «senza “avvenimento” non si conosce nulla di nuovo, cioè nessun nuovo elemento entra nella nostra consapevolezza», «l’avvenimento è [...] capitale in ogni “scoperta”, per ogni tipo di conoscenza»; accade qualcosa che dà un nuovo orientamento e mette in moto un processo? L’avvenimento sembra così collocarsi tra caso e necessità. Esso, infatti, come tale non è qualcosa il cui significato discenda deduttivamente da premesse che pure esistono e in questo senso non è necessario, avrebbe potuto non verificarsi e perciò è sede di novità. «La parola più vicina ad avvenimento», afferma Giussani, «è dunque la parola caso» perché, come hanno detto Aristotele e Boezio - citati in proposito -, il caso dice quell’accadere che propriamente non ha cause proprie, ma risulta dal concorso di linee causali diverse: la scoperta di un tesoro è quell’evento che dipende sia dal contadino che va al campo, sia dal fatto che altri vi aveva nascosto il tesoro.

Non si tratta, però, di identificare avvenimento e caso, perché ne verrebbe che l’accadere sia tutto senza autore e senza ragione. Stringere il mondo nell’alternativa di caso e necessità significa eliminare metafisicamente la libertà e far arretrare il senso delle cose nelle opposte prospettive precristiane dello stoicismo (nulla sfugge alla ferrea necessità del destino) o dell’epicureismo (tutto è abbandonato alla casualità). Piuttosto, l’avvicinamento dell’accadere al caso rispetto alla necessità ha il significato di far percepire l’abisso di inafferrabilità e di straordinarietà della realtà, osservata sotto il profilo ontologico del suo accadere.

Il termine «caso» serve a drammatizzare un’altra idea, qui sottesa, quella di «gratuità», che come il caso significa qualcosa di indeducibile, inaspettato, portatore di novità. La gratuità non è però anonima come il caso, ma rinvia a un donatore e a una libertà all’opera. L’avvenimento quindi non è necessitato da cause accertabili, assomiglia al caso, ma non è un risultato casuale, bensì è «segno di una Libertà vivente».

Significativamente, in quelle stesse pagine di Generare tracce nella storia del mondo, Giussani afferma che «anche la creazione è un avvenimento; anzi è il primo e fondamentale avvenimento» che «descrive ogni istante della vita». In definitiva, «l’avvenimento si può indicare come l’emergere nell’esperienza di qualcosa che non può essere analizzato in tutti i suoi fattori, che ha in sé un punto di fuga verso il Mistero e che mantiene il riferimento a una incognita», a una misteriosa Libertà.

«L’ontologia dell’avvenimento» è definibile allora come «la trasparenza del reale emergente nell’esperienza in quanto proveniente dal Mistero - cioè da qualcosa che noi non possiamo possedere e dominare»; per questo «l’avvenimento è per sua natura una novità. Nell’avvenimento qualcosa di nuovo entra nella nostra vita», tanto indefinibile e imprevedibile prima, quanto tangibile, concreto, incisivo dopo.

Tale è il cristianesimo, Dio che è «diventato un avvenimento nella nostra esistenza quotidiana, affinché il nostro io si riconosca con chiarezza nei suoi fattori originali e raggiunga il suo destino, si salvi», Meglio, il cristianesimo è «Dio, il destino, l’origine di tutte le cose, [che] è diventato un volto umano», «un volto e una parola», «un volto umano nuovo», in cui riluce una «corrispondenza» eccezionale all’umano, «esperienza di una presenza che risponde alle esigenze ultime, alla natura del cuore umano». Tanto che, secondo Giussani, «se non comprendiamo e non usiamo il termine «avvenimento», non comprendiamo nemmeno il cristianesimo, che viene a ridursi così immediatamente a parola, a opera dell’uomo, a risultato di una attività umana».