- Antonio Tajani convoca l’ambasciatore che chiede di «accelerare la liberazione di Abedini». Giorgia Meloni sente i genitori della giornalista incarcerata in Iran. La madre: «Fiducia nel governo, servono decisioni di forza». Vertice a Palazzo Chigi: oggi Alfredo Mantovano al Copasir.

- Gli Usa: «Mohammad Abedini Najafabadi è pericoloso, stia in cella». Washington teme un secondo caso Artem Uss. A giorni dovrà esprimersi la Corte d’Appello.

Lo speciale contiene due articoli.

La liberazione di Cecilia Sala, detenuta dal 19 dicembre nella prigione di Evin, a Teheran, è in cima alle priorità dell’esecutivo. Ieri, su mandato del ministro Antonio Tajani, il Segretario generale Riccardo Guariglia ha convocato alla Farnesina l’ambasciatore iraniano, Mohammad Reza Sabouri. Successivamente all’incontro, in cui entrambe le parti hanno avanzato le loro richieste, si è tenuto un vertice di governo a cui hanno presenziato, oltre al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al ministro degli Esteri, anche il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e il Consigliere diplomatico del premier, Fabrizio Saggio.

La riunione è stata convocata dopo le ultime notizie arrivate sulle condizioni in cui si trova la giovane. Al contrario di quanto affermato da Teheran, infatti, l’ultima telefonata avuta dalla giornalista coi propri cari (il primo di gennaio) ha rivelato un trattamento tutt’altro che «dignitoso». La cella in cui è rinchiusa è lunga quanto lei sdraiata e, al suo interno, non è presente alcun materasso. La ventinovenne dorme sopra una coperta, non ha ricevuto il pacco inviato dall’ambasciata italiana, non ha visto nessuno dallo scorso 27 dicembre (quando ha potuto incontrare l’ambasciatrice Paola Amedei) ed è stata privata persino degli occhiali da vista.

Dopo il colloquio con Mohammad Reza Sabouri, durato circa un’ora, la Farnesina ha spiegato in un comunicato stampa che «da parte italiana è stata innanzitutto chiesta la liberazione immediata della connazionale, giunta in Iran con regolare visto giornalistico». «L’ambasciatore Guariglia», continua, «ha altresì ribadito la richiesta di assicurare condizioni di detenzione dignitose, nel rispetto dei diritti umani, di garantire piena assistenza consolare alla connazionale, permettendo all’Ambasciata d’Italia a Teheran di visitarla e di fornirle i generi di conforto che finora le sono stati negati». L’ambasciata iraniana ha invece definito «amichevole», in un post su X, il colloquio tenutosi al ministero degli Esteri. «L’ambasciatore del nostro Paese», si legge nel testo, «ha annunciato in questo incontro che sin dai primi momenti dell’arresto della signora Sala, secondo l’approccio islamico e sulla base di considerazioni umanitarie, tenendo conto del ricorrente anniversario della nascita di Cristo e dell’approssimarsi del nuovo anno cristiano, si è garantito l’accesso consolare all’ambasciata italiana a Teheran» e sono state «fornite alla signora Sala tutte le agevolazioni necessarie, tra cui ripetuti contatti telefonici con i propri cari». Di conseguenza, Teheran chiede di «accelerare la liberazione» e le stesse agevolazioni per Mohammad Abedini, il cittadino iraniano fermato a Milano tre giorni prima di Cecilia e accusato dalla giustizia Usa di fornire sostegno materiale ai pasdaran. Confermando, se mai ce ne fosse il bisogno, il legame tra le due incarcerazioni.

Le opposizioni, intanto, chiedono di essere coinvolte. Ieri il segretario del Pd, Elly Schlein, e il responsabile Esteri del partito, Peppe Provenzano, hanno diffuso una nota in cui invocano «la condivisione con tutte le forze politiche delle iniziative intraprese» per la liberazione della giornalista. Parole analoghe sono state pubblicate su suoi canali social da Matteo Renzi, secondo cui «in casi come questo è giusto che la Premier riunisca subito i leader di tutti i partiti o i capigruppo». Dopo il vertice, Palazzo Chigi ha reso noto che il sottosegretario Mantovano «ha dato immediata disponibilità al presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Lorenzo Guerini, a riferire al Copasir già domani mattina (oggi per chi legge, ndr), e quindi per suo tramite al Parlamento». Niente tavolo tra i leader, dunque.

«Il governo conferma l’impegno presso le autorità iraniane per l’immediata liberazione di Cecilia Sala, e, in attesa di essa, per un trattamento rispettoso della dignità umana», si legge inoltre nel comunicato. «Per quanto riguarda Mohammad Abedini, che è al momento in stato di detenzione cautelare su richiesta delle autorità degli Stati Uniti, il Governo ribadisce che a tutti i detenuti è garantita parità di trattamento nel rispetto delle leggi italiane e delle convenzioni internazionali».

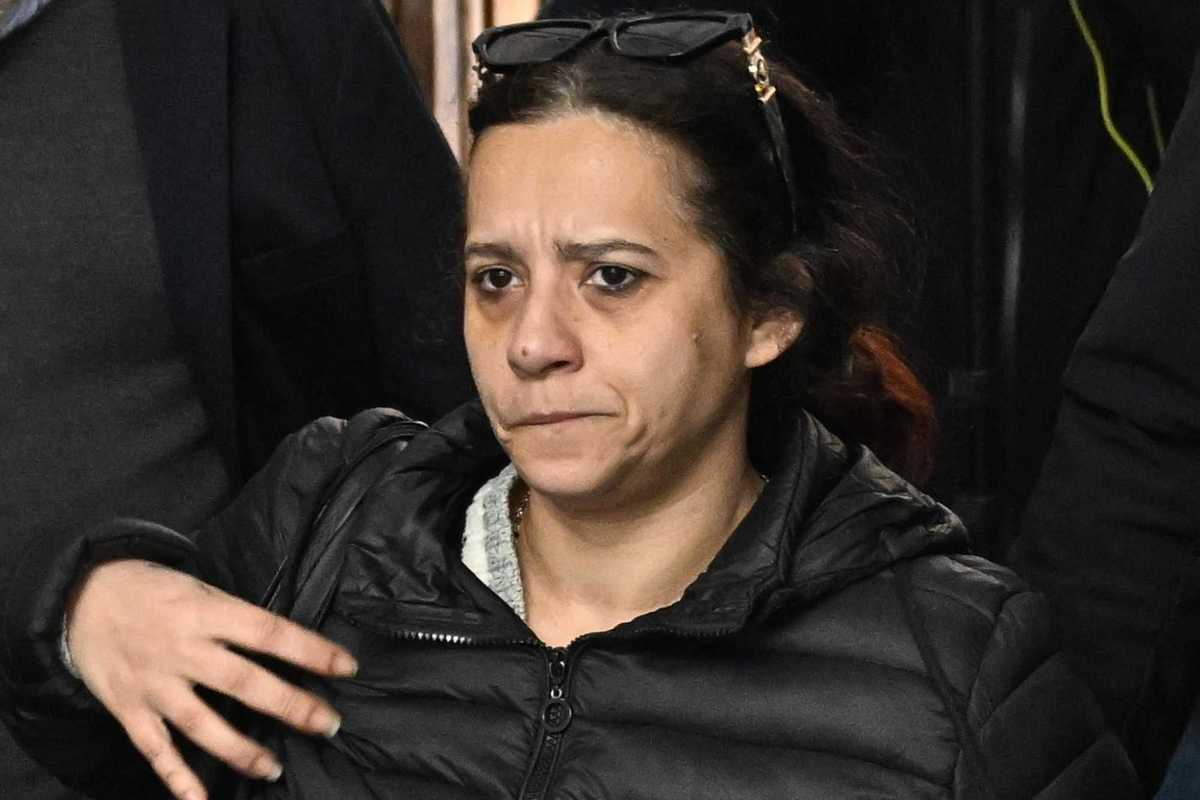

Dopo il vertice, Giorgia Meloni ha ricevuto la madre di Cecilia, Elisabetta Vernoni, mentre nel corso della giornata ha avuto un contatto telefonico col padre, Renato Sala. La madre, interrogata dai giornalisti, ha poi espresso fiducia nell’operato del governo, sottolineando «un salto di qualità» del premier rispetto alle solite «rassicurazioni comprensibili». «È stata più precisa e più puntuale ed è questo che io volevo e questo ho avuto», ha spiegato. «La prima cosa sono condizioni più dignitose di vita carceraria», ha anche aggiunto, «e poi decisioni importanti e di forza del nostro Paese per ragionare sul rientro in Italia, su cui io non piango, non frigno e non chiedo tempi, perché è da capire il come: sono realtà molto particolari».

Anche l’Alta rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, ha chiesto l’immediato rilascio della giornalista italiana, mentre l’europarlamentare Ilaria Salis ci ha tenuto a evidenziare che le condizioni del carcere di Evin a Teheran sono peggiori di quelle da lei vissute a Budapest.

Gli Usa: «È pericoloso, stia in cella». E la Procura si oppone ai domiciliari

Niente domiciliari per Mohammad Abedini Najafabadi, l’iraniano arrestato a Malpensa lo scorso 16 dicembre su richiesta degli Stati Uniti e il cui destino, al momento, sembra legato a doppio filo a quello di Cecilia Sala, la giovane giornalista italiana rinchiusa nella prigione di Evin a Teheran. Questo, almeno, è il parere (non vincolante) trasmesso dalla Procura generale di Milano, in attesa che si pronunci la Corte d’appello (non prima del 14 gennaio). «La messa a disposizione di un appartamento e il sostegno economico da parte del consolato dell’Iran», si legge in una nota della pg Francesca Nanni, «insieme a un eventuale divieto di espatrio e obbligo di firma, non costituiscono una idonea garanzia per contrastare il pericolo di fuga del cittadino di cui gli Usa hanno chiesto l’estradizione».

Non ha convinto, dunque, la richiesta di arresti domiciliari del legale Alfredo De Francesco, nonostante il consolato iraniano si sia fatto garante del fatto che Abedini, ora detenuto nel carcere milanese di Opera, non tenterebbe la fuga. Nel parere espresso dalla Procura potrebbe aver pesato una lettera, trasmessa per via diplomatica dalla giustizia americana alcuni giorni prima dell’istanza di scarcerazione, in cui gli inquirenti del dipartimento di Giustizia statunitense sottolineano la pericolosità del soggetto e la necessità della detenzione in carcere. Nella nota inviata ai giudici della quinta sezione penale della corte d’Appello di Milano, le autorità Usa ricordano il caso dell’imprenditore russo Artem Uss, figlio di un oligarca vicino a Vladimir Putin, su cui gravava, anche in quel caso, una richiesta di estradizione. La Procura generale espresse parere contrario alla scarcerazione, ma la Corte d’appello agì diversamente. Uss, posto ai domiciliari a Milano, era poi riuscito a fuggire nel marzo del 2023. «Mi aspettavo il parere negativo all’istanza, non sono sorpreso», ha dichiarato l’avvocato De Francesco, il quale ha poi depositato ulteriore documentazione a sostegno della richiesta respinta. Il legale, questa volta, ha puntato sull’ambasciata iraniana (e non più sul consolato) come garante del fatto che il suo assistito non tenti la fuga.

Mohammad Abedini è accusato, insieme con un altro cittadino statunitense e iraniano arrestato nelle stesse ore negli Usa, di cospirazione per l’esportazione di componenti elettronici dagli Stati Uniti all’Iran in violazione delle leggi statunitensi sul controllo delle esportazioni e sulle sanzioni. Su Abedini, inoltre, pende l’accusa di aver fornito sostegno materiale al Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica (i pasdaran), sostegno che si è poi tradotto in un attacco a una base militare in Giordania in cui sono morti tre militari Usa. In merito a tali accuse, i giudici di Milano si riservano «una approfondita e completa valutazione degli atti che verranno trasmessi dalle autorità» statunitensi.

In seguito a un incontro avvenuto ieri al ministero degli Esteri tra l’ambasciatore Mohammad Reza Sabouri e il segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia, l’ambasciata iraniana ha reso noto su X di aver chiesto la liberazione di Mohammad Abedini, «detenuto nel carcere di Milano con false accuse». Dopo aver decantato tutte le attenzioni rivolte dal regime di Teheran alla nostra connazionale in prigione, da cui invece arrivano notizie di segno opposto, il testo prosegue chiedendo «al governo italiano che, reciprocamente, oltre ad accelerare la liberazione del cittadino iraniano detenuto, vengano fornite le necessarie agevolazioni assistenziali di cui ha bisogno».