Qualche giorno fa, sulla Stampa, Massimo Cacciari ha preso spunto dalla rivolta dei trattori per svolgere alcune acutissime riflessioni sulla società artificiale. Ha invitato a guardare oltre gli interessi contingenti e le istanze corporative per scorgere ciò che il futuro ci riserva. Incontrandolo durante il programma Ztl in onda su radio Giornaleradio, gli abbiamo chiesto di ragionare sui cambiamenti epocali che non soltanto gli agricoltori stanno fronteggiando.

Professore, lei ha scritto che il comparto agricolo sta attraversando una trasformazione globale. Di che genere di trasformazione si tratta?

«È un capitolo di una trasformazione che riguarda l’insieme delle forme della nostra vita. In agricoltura si sta affermando la produzione di quello che, in estrema sintesi, potremmo definire cibo sintetico, sulla scia di ciò sta avvenendo un po’ in tutti i settori. La tecnica, la scienza tecnica ora produce quella che davvero potremmo chiamare una “neo natura”. Non soltanto trasforma le cose naturali, ma le produce anche nei laboratori. Naturalmente questa è una grandissima conquista della nostra mente, della nostra intelligenza».

Ma?

«Ma bisognerebbe ragionarci sopra. Queste innovazioni, laddove non siano governate anche socialmente e politicamente, possono sì produrre effetti sociali, economici e culturali assolutamente straordinari, ma anche rappresentare straordinari pericoli. Lo stesso vale per l’intelligenza artificiale, che è una grandissima conquista della nostra mente, della nostra intelligenza, della nostra scienza, ma potrebbe produrre come effetto un essere superfluo della nostra stessa umanità. Gli effetti positivi non sono intrinseci a queste innovazioni, che possono produrre anche effetti del tutto contradditori. Tornando all’agricoltura, le innovazioni possono produrre gravissimi danni anche per la nostra salute. Che cosa ne sappiamo? Non abbiamo alcuna statistica per poter stabilire gli effetti di medio o lungo periodo di questi nuovi cibi. E questo al di là degli effetti sull’agricoltura, sull’occupazione, sulle produzioni agricole…».

In un editoriale uscito sulla Stampa, a questo proposito, lei ha chiamato in causa la scienza. Che cosa ci dice su queste innovazioni la scienza che noi adoriamo?

«Sì, appunto, noi adoriamo la scienza. Ormai crediamo - cosa sbagliata - che ogni problema debba essere posto e risolto in modo tecnico, invece ci sono anche problemi sociali e politici che vanno governati non con qualche calcolo, ma piuttosto con qualche cosa che potremmo chiamare arte, una sapienza più pratica che propriamente scientifica. Anche al di là di questo ragionamento, noi siamo quelli che “si fidano della scienza”. Ma di che cosa ci fidiamo in questo genere di campi? Siamo sempre di fronte a un rischio, che può essere più o meno calcolato, come lo era per i vaccini. Che cosa si poteva sapere nel medio e lungo periodo delle campagne vaccinali di massa? Si trattava di un rischio calcolato. In questo caso, nel caso del cibo sintetico, questo rischio è moltiplicato all’ennesima potenza. Al di là, ripeto, degli effetti nel medio periodo dal punto di vista occupazionale e delle produzioni agricole tradizionali, c’è anche un ragionamento da fare che riguarda la nostra salute».

E la risposta della scienza qual è?

«Del tutto contradditoria. Ci sono fior fiore di scienziati che sono totalmente schierati contro questa produzione e altri invece più possibilisti, altri ancora del tutto favorevoli. E allora la politica da che parte si colloca? E poi c’è un problema di carattere politico più generale».

Quale?

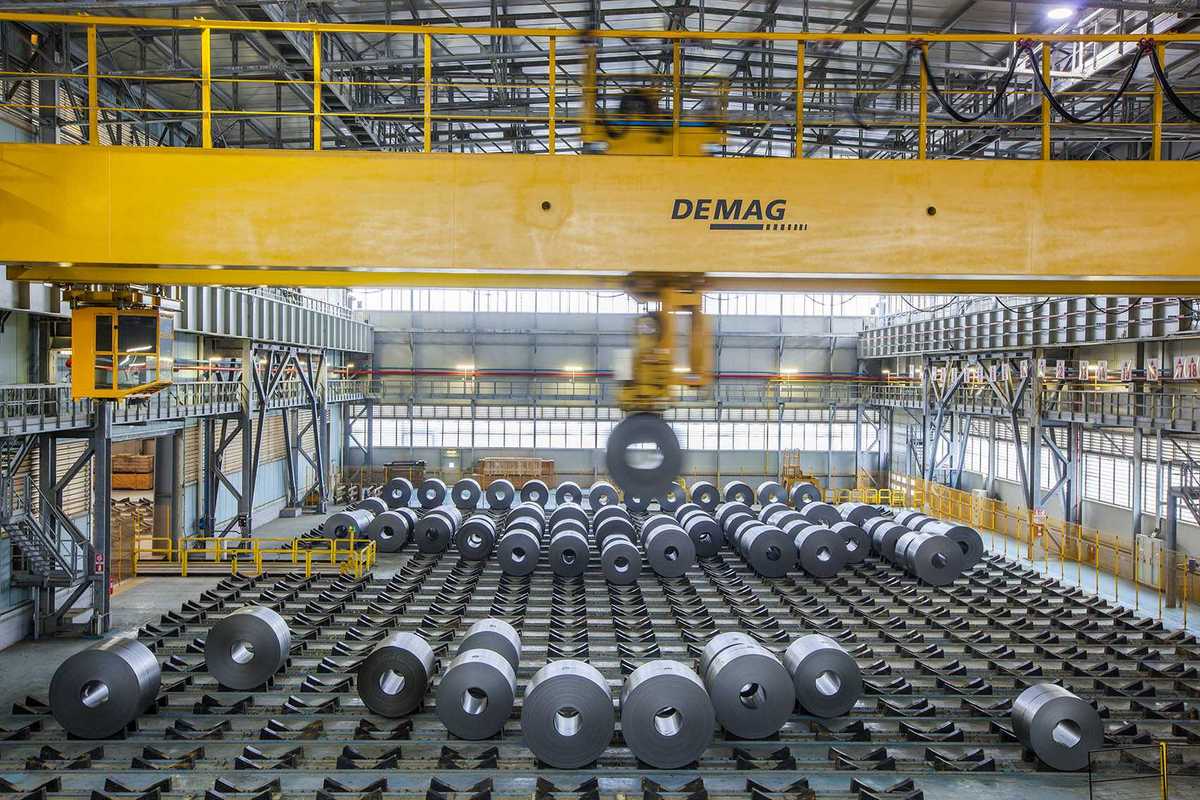

«Il fatto è che queste nuove produzioni, nel campo farmaceutico e in quello delle produzioni alimentari, sono dominate da interessi economici spaventosi. Bisogna rendersi conto anche di questo. Ci sono gruppi economici, finanziari, ci sono fondi di potenza incredibile che dominano la produzione di questi settori. E quindi possono esercitare il loro potere, che è rivolto essenzialmente a fare profitto, a prescindere da ogni altra considerazione. Non si tratta più di qualche piccolo, medio o anche grande monopolio, ma di comparti finanziari e produttivi che negli ultimi periodi hanno fatto profitti strepitosi, continuano a farli al di là di recessioni, inflazioni, epidemie, e quindi possono esercitare un potere straordinario anche sulle scelte politiche».

C’è a mio avviso un’altra questione determinante, e cioè il nostro rapporto con la scienza. Viviamo in un’epoca di adorazione - come l’ha definita lei - della scienza che è più in generale adorazione del progresso tecnologico. E tendiamo ogni volta a dividerci: da una parte coloro che celebrano acriticamente le innovazioni, dall’altro i «retrogradi» e «bigotti» che avanzano critiche.

«Il problema di questo atteggiamento non è il fatto che noi abbiamo fiducia nella scienza e nel progresso scientifico, ma il fatto che lo intendiamo in modo idolatrico. Il progresso scientifico è stato dubbio, è stato discussione, è stato critica. È così che si è evoluta la nostra scienza. La scienza occidentale non ha nella sua essenza nulla di idolatrico, nulla di fideistico, ma anzi invita alla discussione alla critica. Se si tratta la scienza in modo religioso, si commette un errore strepitoso, che contraddice l’essenza stessa del sapere scientifico, che è antidogmatico, si fonda sul dubbio sistematico e anche a volte sul dubbio più angoscioso. Di fronte a svolte di questo genere, noi dobbiamo dubitare: questo è l’atteggiamento scientifico. E infatti la scienza che cosa ci presenta?».

Già, che cosa?

«Erano tutti compatti gli scienziati su come affrontare la questione della pandemia, su come affrontare la questione del cibo sintetico? Non mi pare. Quando si afferma un atteggiamento fideistico su queste questioni, significa a mio avviso una cosa sola: che si afferma lo strapotere di quegli apparati economico-finanziari e produttivi di cui parlavo. I quali hanno il potere di far tacere quella parte della scienza che è in posizione critica rispetto alle loro finalità, che sono finalità di profitto. Sia chiaro: non è un’accusa che rivolgo a questi grandi apparati, a queste grandi corporazioni globali, perché è la loro natura. Sarebbe come accusassi l’elefante di essere elefante. La loro natura è quella, cioè fare profitto. Ma proprio per questo occorre un ragionamento politico, sociale e politico, che non è in contraddizione con la scienza, tutt’altro: impedisce di vedere la scienza in modo sbagliato, in modo religioso, in modo fideistico, in modo idolatrico».

Questa idolatria non è forse connaturata al progresso, fin già dal Rinascimento?

«Sì, c’è un mito del progresso, non c’è dubbio. Ma questo mito è stato - diciamolo pure - massacrato dalla cultura europea dell’ultimo secolo e mezzo. Parlo di un mito del progresso che si è affermato soprattutto in un certo positivismo europeo dell’Ottocento, ma dal punto di vista culturale, filosofico, teorico, è ormai stato denunciato come mito da quel dì. Nessun uomo di cultura europea o occidentale si sogna di dire che c’è un progresso così in generale, oppure che i successi tecnico-scientifici significano di per sé progresso. Il Novecento è stato un formidabile secolo di progressi tecnico-scientifici, ma ci sono stati i fascismi, i nazismi, gli stalinismi, eccetera, eccetera. Il tema del progresso in quanto tale va articolato, criticamente analizzato, disciolto nei suoi vari aspetti, ma non può essere mai un mito. In realtà nel grande Rinascimento italiano c’era una visione molto disincantata sulla nostra natura, sui nostri limiti, sui nostri vizi, sulla nostra congenita cattività, per cui occorrevano scuola, formazione e coscienza critica. Anche rispetto alle grandi scoperte, occorreva sempre avere un atteggiamento critico. È questo che io temo stia mancando, non tanto nella scienza in quanto tale - perché i grandi scienziati o gli scienziati che io conosco hanno tutti questo atteggiamento e questo costume critico - quanto nel fatto che i mezzi di comunicazione, i social, funzionano sempre di più in rapporto subalterno ai grandi interessi dei grandi apparati economico-finanziari».

Sembra che si stia imponendo una nuova forma di positivismo. Che è in netto contrasto con quello che molti grandi scienziati scrivono e pensano ormai da decenni.

«Non è quella la vera scienza, certo, i veri scienziati l’hanno capito da quel lì. Ma è del tutto funzionale agli interessi di chi domina l’economia global che torni in auge o che si riaffermi questo mito del progresso in cui tutto va subordinato al successo della innovazione. Possiamo fare il cibo sintetico? Lo facciamo. Qual è il limite? Il limite è soltanto lì dove possiamo arrivare, non c’è altro limite che quello: conseguenze politiche, sociali, culturali, antropologiche e mutamento di forme di vita non contano. Noi arriviamo fin dove possiamo arrivare, punto, quello è il nostro limite. Questa è appunto religione, idolatria, assenza di spirito critico e incapacità di collocare lo stesso sviluppo scientifico all’interno delle sue forme di vita, perché non c’è nessuna scienza al di là del mondo».

Ma senza una morale condivisa, con le grandi religioni che hanno perso influenza, come si fa a ritrovare il senso del limite? A conservare la ragione senza subirne gli eccessi?

«La scienza dovrebbe trovarlo al proprio interno, questo limite. Esattamente nei termini che abbiamo detto: deve essere cioè una scienza critica, una scienza che dubita. Una scienza che si chiede: qual è il senso di quello che sto facendo? Una scienza che abbia co-scienza, questo è il limite».

Come fa la scienza a essere cosciente?

«Interrogandosi sul proprio senso. Interrogarsi sul proprio senso significa stare al mondo e quindi interrogarsi sugli effetti che le proprie scoperte, le proprie invenzioni, le proprie innovazioni hanno per il mondo. Questo è il limite, il limite sta nella coscienza della scienza, da nessun’altra parte. Non c’è nessun predicatore, nessun filosofo da fuori che possa insegnare alla scienza dove andare e cosa fare, ma è la scienza che deve essere cosciente di sé e dei suoi straordinari effetti, e deve essere anche cosciente di tutto ciò che la può manipolare, deve avere cioè coscienza del suo essere politico. Perché sta nella polis, nella città. Una scienza vera ha coscienza della propria politica, e quindi si interroga: io sto in questa città, ma come? C’è qualcuno che mi comanda? Sono al servizio di qualcuno? In che misura posso essere autonoma? Tutte queste domande fanno parte della coscienza della scienza, e se la scienza si imporrà queste domande troverà in sé i propri limiti. Altrimenti sarà al servizio dei grandi poteri economici e finanziari che stanno sempre più dominando questo pianeta».