Perché bisogna rigettare il liberalismo politico? L'immagine di sé che dà il liberale è, dopotutto, quella di un soggetto protagonista di diritti umani e libertà.

Quei liberali che sono socialdemocratici aspirano a dar vita ad istituzioni nella scia del movimento sindacale e del welfare State, che consentano ai lavoratori di prender parte al benessere capitalista. E sarebbe assurdo negare che le conquiste delle pensioni, dei servizi sanitari e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori nella società capitalista, siano assolutamente e incontrovertibilmente un progresso. Ma allora perché rigettavo, e ancora rigetto, la socialdemocrazia liberale? Per almeno tre ragioni.

In primis, i teorici marxisti avevano previsto che, se i sindacati si fossero posti come unico obiettivo quello di lavorare per un miglioramento delle condizioni entro i confini imposti dal capitalismo e dalla democrazia parlamentare, il risultato sarebbe stato un progressivo spostamento prima verso l'addomesticazione e poi verso la completa distruzione del potere sindacale. I lavoratori ritornerebbero, nei limiti del possibile, meri strumenti nella formazione di capitale. Sia nel 1953 che nel 1968 ho dato per scontato l'avverarsi di tale previsione, sebbene allora fosse schernita dai teorici della socialdemocrazia liberale. In seguito, evidentemente, si è rivelata vera.

In secondo luogo, il liberalismo è l'opzione politica di un insieme di élite, i cui membri, grazie al controllo sull'apparato di partito e sui media, predeterminano per larga parte il ventaglio di scelte politiche accessibili per la massa dei votanti «comuni». Ciò che si richiede a costoro, eccettuate le scelte elettorali, è la passività. La politica e l'ambiente dei politici sono diventati aree della vita professionale, e tra i più importanti professionisti ci sono i manipolatori professionali dell'opinione pubblica di massa. Inoltre, l'entrare nell'arena politica liberale e l'avervi successo richiede sempre maggiori risorse finanziarie, che solo il capitalismo d'impresa può fornire, risorse che assicurano a coloro che le forniscono, in cambio, accesso privilegiato a coloro che sono in grado di influenzare le decisioni politiche. Così il liberalismo si assicura ampiamente l'esclusione di molti da qualsiasi possibilità di partecipazione attiva e razionale nel determinare la forma della comunità in cui vivono.

In terzo luogo, l'individualismo etico del liberalismo è esso stesso un solvente rispetto a una comunità partecipata. Perché il liberalismo, nella sua prassi come nella più parte della sua teoria, promuove una visione del mondo sociale come un'arena in cui ogni individuo, nel perseguimento di quello che ritiene essere il proprio bene, necessita di essere protetto dagli altri individui per mezzo dell'implementazione di diritti individuali. Di conseguenza, all'interno del liberalismo, l'argomento morale non può svilupparsi da un qualche concetto di bene comune, che sia diverso e superiore rispetto alla somma delle preferenze degli individui. Ma il dibattito intorno a un simile concetto di bene comune è fondamentale per la prassi di una comunità partecipata. […]

In queste condizioni, ciò che è più urgente e necessario è una politica di autodifesa per tutte quelle società locali che aspirano a raggiungere una qualche forma, relativamente autosufficiente e indipendente, di comunità, basata sulla prassi partecipativa, e che, di conseguenza, necessitano di proteggersi dagli effetti corrosivi del capitalismo e dalle spogliazioni del potere statale. In ultima analisi, la rilevanza delle teorie per la prassi è da valutarsi alla luce di quale teoria possa contribuire, direttamente o indirettamente, a una simile linea politica. Basandoci su interrogativi teoretici solidi, possiamo almeno sperare che si divenga capaci di affrontare i compiti politici del presente, liberi, in una misura significativa, da alcuni dei principali errori che hanno spesso insidiato, in passato, la politica anticapitalista, sperando che riaprire il dibattito su questioni sulle quali l'ultima parola sembra a molti essere stata pronunciata da molto tempo possa rivelarsi qualcosa di ben più cruciale di un mero interesse accademico. E io questo interesse l'ho trovato. […]

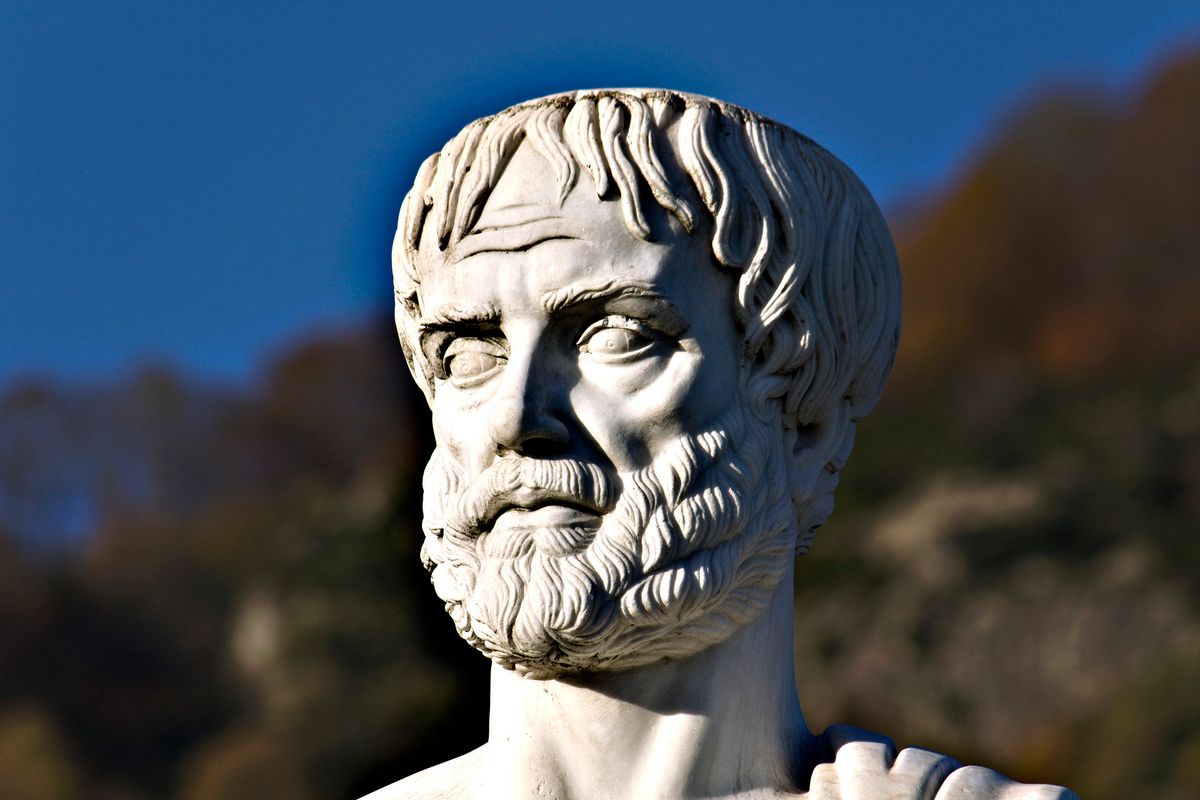

Ciò che andava recuperato, per comprendere e correggere questa deriva, era una sorta di ricostruzione della prospettiva aristotelica sulla teoria e la prassi sociale e morale. Comprendevo meglio di che tipo di comunità si trattasse anche grazie alla comparazione per contrasto con quelle che avevo correttamente ricostruito come relazioni sociali dell'individualismo capitalista e delle economie pianificate di stampo sovietico, pur nelle loro differenze e con le loro storture e inadeguatezze. I modi della prassi sociale nelle comunità locali relativamente piccole - gli esempi variano da alcune città dell'antichità e del medioevo comunale, ad alcune imprese cooperative moderne di agricoltura e pesca -, in cui i rapporti sociali sono informati da un'alleanza condivisa nel perseguimento del bene intrinseco per la comunità, cosicché l'utilizzo dei poteri e delle ricchezze è subordinato al perseguimento di tale fine, rendono possibile una forma di coesistenza in cui i partecipanti perseguono il proprio bene razionalmente e criticamente, piuttosto che dover continuamente lottare, con più o meno successo, per non essere ridotti allo stato di strumenti di questo o quel genere di formazione del capitale.

In realtà non avevo fatto due scoperte, ma solamente una, dal momento che ciò che la teoria aristotelica articola sono i concetti incarnati nei modi della prassi, e da essi presupposti, e tali concetti a loro volta devono essere concepiti nei termini del loro stesso funzionare entro gli stessi modi della prassi. Ovviamente le stesse affermazioni di Aristotele necessitano, in qualche passaggio, una revisione più o meno approfondita, e, in altri casi, – ad esempio, il trattamento riservato alle donne e la schiavitù – vanno recisamente rifiutate. Ma la fruttuosa correzione di queste sbavature ed errori si rivela meglio raggiungibile comprendendo più adeguatamente la teoria e la prassi aristotelica. La mia realizzazione in tal senso è stata una delle molte e significative conseguenze del mio aver adottato infine quella che era una prospettiva sostanzialmente aristotelica, sviluppandola e applicandola poi relativamente a questioni di attualità, dentro e fuori della filosofia.