Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 7 novembre con Camilla Conti

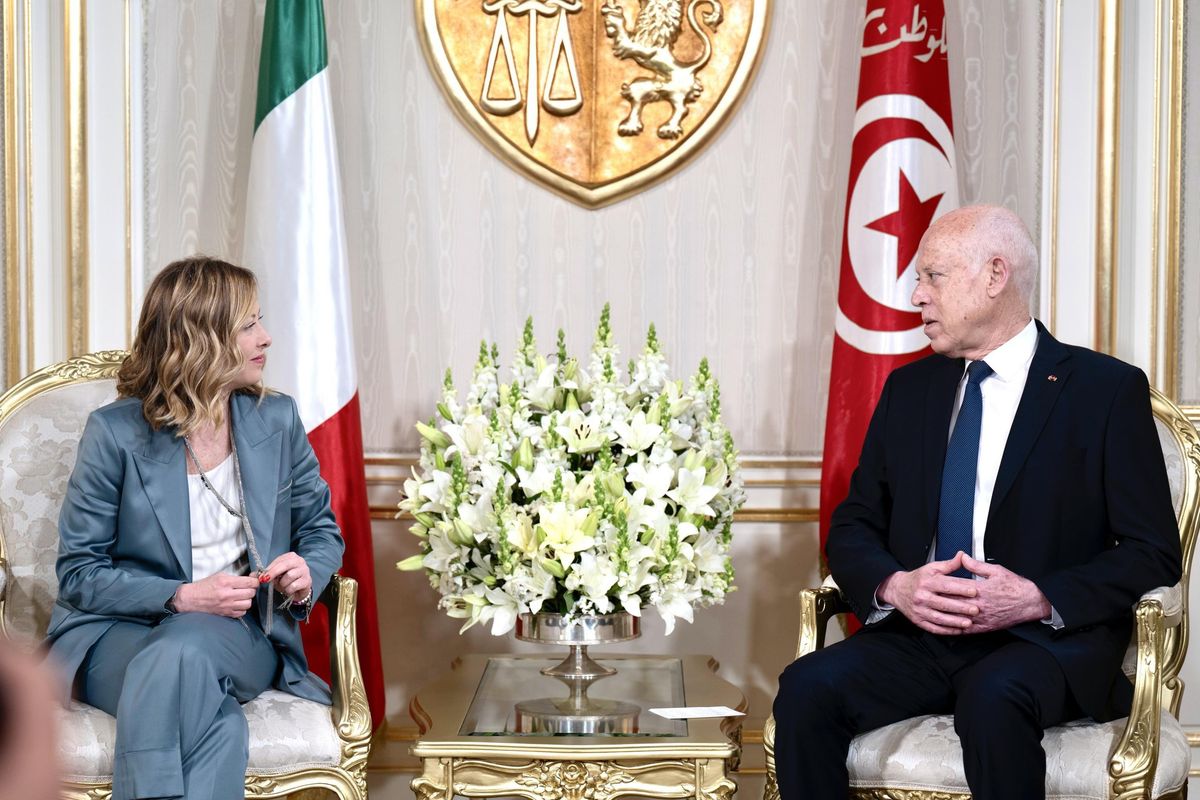

Giorgia Meloni durante un incontro con il presidente tunisino Kais Saied (Ansa)

Arrivati ormai alla vigilia del voto americano, è forse utile interrogarsi su che cosa cambierebbe per la politica mediorientale e africana dell’Italia in caso di vittoria di Donald Trump o di Kamala Harris.

A livello generale, da presidente, la candidata dem proseguirebbe sostanzialmente sulla linea tracciata da Joe Biden. E non è affatto detto che per Roma sarebbe una buona notizia. Innanzitutto, la Harris avrebbe intenzione di nominare consigliere per la sicurezza nazionale quel Phil Gordon che, nel 2015, fu tra gli artefici del controverso accordo sul nucleare iraniano. Questo vuol dire che, con ogni probabilità, la candidata dem non rinuncerebbe alla politica distensiva, portata avanti da Biden nei confronti di Teheran. Ciò contribuirebbe però a isolare ulteriormente Israele e a gettare di nuovo i sauditi tra le braccia di russi e cinesi. In questo quadro, l’Iran si sentirebbe maggiormente baldanzoso e potrebbe cercare di rafforzare il network terroristico regionale che, al momento, Israele è riuscito a decapitare o comunque a indebolire.

Senza trascurare che, sulla scia di Mosca, Teheran sta rafforzando anche i suoi legami con i Paesi golpisti del Sahel: Mali, Niger e Burkina Faso. Infine, ma non meno importante, il Partito democratico appare storicamente più accomodante nei confronti della Fratellanza musulmana. Questa circostanza potrebbe compromettere ulteriormente i rapporti tra Washington e il presidente tunisino, Kais Saied, su cui Roma ha deciso invece di puntare per costruire una partnership in materia di contrasto all’immigrazione clandestina. Ricordiamo che Saied è osteggiato in patria dal partito Ennahda, che è storicamente legato alla Fratellanza musulmana. Insomma, una vittoria della Harris rischia di rendere ancora più instabile Medio Oriente, Maghreb e Sahel: non esattamente una buona notizia per l’Italia.

Di contro, in caso di ritorno alla Casa Bianca, Trump ripristinerebbe la politica della “massima pressione” su Teheran, promuovendo al contempo la rinnovata convergenza tra israeliani e sauditi. Rispolvererebbe, in altre parole, la logica degli Accordi di Abramo che metterebbe gli ayatollah all’angolo, impedendo loro di conseguire l’arma atomica. Ciò infliggerebbe un duro colpo anche alla loro capacità di ricostituire il proprio network regionale. Inoltre, in questa situazione, il regime khomeinista si troverebbe in difficoltà nello stesso Sahel. Un ulteriore aspetto da considerare è che Trump, quando fu presidente, assunse una linea ostile nei confronti della Fratellanza musulmana: il che rappresenterebbe una buona notizia per Roma soprattutto nei suoi rapporti con Tunisi.

Infine, cosa ancora più importante, non è escludibile che Trump possa cercare di estendere gli accordi di Abramo al Maghreb: soprattutto Tunisi e Tripoli, nel recente passato, sono sembrate timidamente aprire alla possibilità di una normalizzazione dei rapporti con Israele. Se ciò dovesse accadere, il governo di Giorgia Meloni potrebbe fungere da mediatore, integrando gli Accordi di Abramo nel Piano Mattei. D’altronde, i repubblicani non si fidano di Emmanuel Macron in Nord Africa. Una ragione in più per portarli a scommettere sull’attuale inquilina di Palazzo Chigi.

Continua a leggere

Riduci

- I pronostici della vigilia vedono il candidato repubblicano in lievissimo vantaggio. In caso di testa a testa si aprirebbe la porta a ricorsi legali e richieste di riconteggio.

- Iran, Russia e Cina già in fibrillazione. Kamala guarda agli ayatollah, il tycoon a un’intesa Israele-sunniti. Incertezze sul futuro dell’Ucraina.

Lo speciale contiene due articoli.

Ormai ci siamo. Domani, negli Stati Uniti, si terrà l’Election Day. La sfida tra Donald Trump e Kamala Harris si preannuncia serrata. Ma non sono escluse delle sorprese. Cominciamo col ricordare che, domani, gli americani non si recheranno a votare per il prossimo presidente: voteranno invece per i grandi elettori che, a loro volta, eleggeranno il nuovo inquilino della Casa Bianca. L’elezione del presidente degli Stati Uniti è infatti indiretta e avviene in seno al cosiddetto Electoral College, che comprende un totale di 538 grandi elettori. Il quorum necessario per arrivare alla Casa Bianca è di 270. Ma come funziona tecnicamente l’elezione?

Ogni Stato mette in palio una quota di grandi elettori sulla base della propria quantità di popolazione. Per esempio, la California, che è lo Stato più popoloso, ne offre 54, mentre il Wyoming, che è quello più spopolato, ne ha appena tre. In 48 Stati su 50, chi vince il voto popolare conquista automaticamente tutti i grandi elettori presenti in un determinato Stato. Fanno eccezione Nebraska e Maine, che li assegnano invece su base proporzionale. Ne consegue che, per arrivare alla Casa Bianca, non è strettamente necessario avere la maggioranza del voto popolare a livello nazionale: l’importante è avere la maggioranza del voto popolare negli Stati che permettono di arrivare a ottenere un minimo di 270 grandi elettori. Del resto, Trump, nel 2016, e George W. Bush, nel 2000, vinsero la presidenza senza conquistare il voto popolare a livello nazionale. Questo poi non vuol dire che i due elementi, voto nazionale ed Electoral College, siano completamente scissi. A settembre, il sondaggista Nate Silver ha pubblicato delle statistiche, secondo cui la Harris supererebbe il 50% di probabilità di ottenere 270 grandi elettori solo a fronte di un vantaggio nel voto nazionale di (almeno) due punti.

Ma che cosa dicono i sondaggi? Al 2 novembre, la media di Real Clear Politics dava Trump avanti nel voto nazionale dello 0,3%. Venendo agli Stati chiave, il tycoon era in testa in Arizona (del 2,3%), in Nevada (dell’1,5%), in Georgia (del 2,6%) e in Pennsylvania (dello 0,4%). Dall’altra parte, secondo la stessa media, la Harris era avanti in Michigan (dello 0,8%) e in Wisconsin (dello 0,3%). Come è facile comprendere, i sondaggi certificano una situazione di testa a testa. Non a caso, l’altro ieri il modello predittivo di Decision Desk dava a Trump il 54% delle chance di vittoria: il tycoon è quindi leggermente favorito, anche se il quadro complessivo resta fondamentalmente in bilico.

È chiaro che, se i sondaggi sono corretti, si configura un testa a testa. Il che aprirebbe probabilmente la porta a richieste di riconteggio e a ricorsi legali. Dall’altra parte, c’è chi sospetta però che non ci si debba fidare troppo di questi sondaggi. «Ci sono troppi sondaggi negli Stati indecisi che mostrano la corsa esattamente con Harris +1, testa a testa, Trump +1. Dovrebbe esserci più variazione di così. Tutti stanno facendo herding», ha scritto Nate Silver su X a fine ottobre. Ora, secondo l’American association for public opinion research, l’herding è quel fenomeno che si verifica quando «alcuni sondaggisti politici aggiustano i loro risultati, affinché corrispondano o si avvicinino molto ai risultati di altri sondaggi». In altre parole, non si può escludere che gli istituti sondaggistici si stiano allineando tra loro per evitare di presentare risultati troppo differenti e proteggersi così da eventuali situazioni di imbarazzo nel post voto. Della serie: se sbagliamo tutti, non sbaglia nessuno.

È chiaro che, se ci trovassimo davanti a un caso di herding, le elezioni potrebbero non concludersi con un testa a testa. Potrebbero, invece, portare a qualche sorpresa eclatante. In caso, la domanda da farsi sarebbe: quale dei due candidati risulterebbe attualmente sottostimato? Qualcuno sta ipotizzando che potrebbe essere proprio la Harris. In particolare, secondo Politico, i sondaggi potrebbero riscontrare delle difficoltà nell’intercettare quegli elettori di Nikki Haley che avrebbero intenzione di sostenere la vicepresidente. Tuttavia, a livello storico, è Trump a essere sottostimato a causa di elettori restii a parlare con i sondaggisti. Basta guardare al Wisconsin. Nel 2016, i sondaggi davano Hillary Clinton avanti di quasi sette punti in loco: eppure, alla fine il tycoon espugnò lo Stato con un vantaggio dello 0,7%. Quattro anni dopo, pur perdendo in Wisconsin contro Joe Biden, Trump prese circa sei punti in più rispetto a quanto i sondaggi gli avevano attribuito. Evidentemente soltanto nel post voto potremo sapere se i sondaggi, quest’anno, avranno funzionato o se, al contrario, si saranno rivelati fallimentari. Il punto vero, al momento, è che però non possiamo dare nulla per scontato. Un testa a testa è senz’altro possibile. Ma, forse, non inevitabile. E faremmo quindi bene a prepararci per qualche eventuale (e non del tutto improbabile) sorpresa.

Nel frattempo, Trump sta elettoralmente dando battaglia soprattutto nei tre Stati operai della Rust Belt: Michigan, Wisconsin e Pennsylvania. È lì che il tycoon vuole togliere alla Harris il terreno sotto i piedi. La vicepresidente, dal canto suo, sferra i suoi attacchi elettorali negli hinterland benestanti delle grandi città di Georgia, Pennsylvania e North Carolina. Quel North Carolina su cui la candidata dem sta da tempo concentrando la propria attenzione: se riuscisse a espugnarlo, per Trump il percorso verso la Casa Bianca si complicherebbe. Attenzione infine a quegli Stati di cui quasi nessuno sta parlando: ci riferiamo, in particolare, a Virginia, Minnesota e New Hampshire. Si tratta di aree in cui il tycoon sta performando meglio del previsto. Resta difficile per lui conquistare anche soltanto uno di questi tre Stati, ma non è neppure del tutto impossibile.

Dall’altra parte, Trump deve fare attenzione in Iowa, dove la Harris si sta mostrando più competitiva del previsto.

Teheran, Mosca e Pechino già in fibrillazione

Uno degli interrogativi più pressanti che riguardano l’attuale corsa alla Casa Bianca è quello sugli scenari internazionali che si aprirebbero in caso di vittoria di Donald Trump o di Kamala Harris.

A ben vedere, la differenza più significativa tra i due riguarda la crisi mediorientale. Se diventasse presidente, la Harris proseguirebbe prevedibilmente sulla strada dell’amministrazione Biden, non rinunciando a tendere cautamente la mano a Teheran. È d’altronde noto che la vicepresidente avrebbe, in caso, intenzione di nominare consigliere per la sicurezza nazionale quel Phil Gordon che fu tra gli artefici del controverso accordo sul nucleare con l’Iran. Dall’altra parte, Trump punterebbe a ripristinare la politica della «massima pressione» sul regime khomeinista, promuovendo al contempo un riavvicinamento tra Israele e i Paesi sunniti gravitanti attorno all’Arabia Saudita. Non a caso, è assai probabile che, in un’eventuale nuova amministrazione Trump, possano entrare Mike Pompeo e Robert O’Brien: entrambi, nel 2020, furono tra i principali artefici degli Accordi di Abramo.

Più sfumati appaiono invece gli scenari sulla crisi ucraina. Intervistata il mese scorso dalla Cbs, la Harris non ha escluso di poter favorire un eventuale incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Una posizione, questa, non poi così distante da quella di Trump. «Incontrerebbe il presidente Putin per negoziare una soluzione alla guerra in Ucraina?», aveva chiesto il giornalista Bill Whitaker alla candidata dem, che aveva replicato: «Non bilateralmente senza l’Ucraina, no. L’Ucraina deve avere voce in capitolo sul futuro dell’Ucraina». Dal canto suo, il candidato repubblicano ha, in passato, detto di voler far finire la guerra in 24 ore, senza specificare i dettagli del suo proposito.

C’è chi ritiene che, in caso di vittoria, Trump darebbe avvio a un appeasement nei confronti di Mosca. In realtà, non è troppo probabile che ciò avvenga. Innanzitutto, nonostante sia spesso presentato come filorusso, il tycoon fu tutt’altro che tenero con il Cremlino da presidente: mise le sanzioni al gasdotto Nord Stream 2, fornì a Kiev i missili Javelin, chiuse il consolato russo di Seattle e uscì dall’accordo sul nucleare iraniano, irritando notevolmente Mosca. In secondo luogo, Trump sa che, se tornasse alla Casa Bianca, avrà urgente necessità di ripristinare la deterrenza verso Russia, Cina e Iran. Alla luce di ciò, un eventuale appeasement nei confronti di Putin rischierebbe di pagarlo a caro prezzo in altre aree, a partire dall’Indo-Pacifico. Tra l’altro, un appeasement verso la Russia Trump non può permetterselo neanche sul fronte energetico, visto l’export di gas statunitense in direzione dell’Europa.

E veniamo infine alla Cina. La Harris probabilmente cercherebbe di proseguire nella cooperazione sul cambiamento climatico: una strada che verosimilmente Trump abbandonerebbe. Inoltre, il candidato repubblicano tornerebbe prevedibilmente al tentativo di «disaccoppiare» l’economia americana da quella cinese: una linea, questa, rispetto a cui l’attuale amministrazione americana si è mostrata finora assai scettica.

Continua a leggere

Riduci

I due principali sfidanti alla Casa Bianca: Kamala Harris e Donald Trump (Ansa)

Ci siamo quasi. Il 5 novembre è sempre più vicino. Ecco quindi una rapida guida su identikit dei candidati, sistema elettorale, ultimi sondaggi e Stati chiave.

I candidati

I principali sfidanti sono due. L’ex presidente Donald Trump e l’attuale vicepresidente Kamala Harris. Il tycoon ha impostato la sua campagna sullo slogan reaganiano «state meglio oggi o quattro anni fa?». Il suo programma punta a ridurre l’inflazione e a contrastare l’immigrazione clandestina. Più in generale, propone un ritorno alle politiche della sua passata amministrazione. La Harris, dal canto suo, ha cercato di abbandonare varie delle sue vecchie posizioni ultra-progressiste ma ha il problema di essere associata a un presidente, Joe Biden, che risulta notevolmente impopolare. Attenzione poi a Jill Stein: candidata di estrema sinistra che corre in uno Stato cruciale come il Wisconsin e che, in loco, potrebbe sottrarre preziosi voti alla Harris.

Come funziona il sistema elettorale americano

Il 5 novembre gli americani non eleggeranno direttamente il presidente, ma i grandi elettori che, in un secondo momento, eleggeranno a loro volta il presidente stesso. In totale, i grandi elettori sono 538 e ciascuno Stato ne mette in palio alcuni sulla base della propria quantità di popolazione: più uno Stato è popoloso, più grandi elettori garantisce. In 48 Stati su 50, chi vince la maggioranza semplice del voto popolare ha diritto a tutti i grandi elettori che quello Stato mette in palio. Fanno eccezione Nebraska e Maine, che usano un sistema proporzionale. Il «numero magico» di grandi elettori per arrivare alla Casa Bianca è 270. In caso nessuno lo raggiunga o dovesse verificarsi una situazione di parità (269 a 269), il presidente viene scelto dalla Camera dei rappresentanti appena rinnovata. Il 5 novembre si voterà infatti anche per rinnovare l’intera Camera e un terzo del Senato.

Sondaggi e modelli predittivi

Al 27 ottobre scorso, la media sondaggistica di Real Clear Politics dava Donald Trump avanti dello 0,2% a livello nazionale. Non era mai accaduto, né nel 2016 né nel 2020, che il tycoon fosse in vantaggio nel voto nazionale a così pochi giorni dall'Election Day. Il che è significativo. Secondo le statistiche pubblicate dal sondaggista Nate Silver a settembre, Kamala Harris supera il 50% di possibilità di arrivare alla fatidica soglia dei 270 grandi elettori soltanto se riesce a conseguire almeno due punti di vantaggio a livello nazionale. Inoltre, sempre al 27 ottobre scorso, la media di Real Clear Politics dava il candidato repubblicano leggermente avanti in Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, North Carolina, Arizona e Nevada. Infine, secondo il modello predittivo di The Hill/Decision Desk, Trump avrebbe il 53% di probabilità di vittoria. Il quadro complessivo è quello di un testa a testa. Ma è indubbio come, al momento, il vento soffi a favore del tycoon. Una rilevante incognita è comunque data da alcune sacche di elettori indecisi, presenti specialmente in Georgia.

Quali sono gli Stati decisivi

Gli Stati chiave sono Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, North Carolina, Arizona e Nevada. Di questi, Trump, nel 2020, è riuscito a conquistare soltanto il North Carolina. Quest’anno, se riesce a difendere il North Carolina stesso, il tycoon ha davanti a sé vari percorsi per ottenere i 270 grandi elettori. Quelli più probabili sono comunque due. Uno è conquistare Pennsylvania e Georgia. Un altro è espugnare Michigan, Wisconsin e Pennsylvania. La Harris, dal canto suo, ha estrema necessità di difendere questi tre Stati e sta cercando di insidiare l’avversario soprattutto in North Carolina. Al di fuori dei sette Stati chiave, vale la pena di monitorare Virginia e Minnesota: qui il tycoon sta performando abbastanza bene nei sondaggi. Chissà che questi due Stati non riservino qualche significativa sorpresa.

Continua a leggere

Riduci

Donald Trump e Kamala Harris (Ansa)

A meno di un mese dalle elezioni, i bookmaker scommettono sul repubblicano, che scala i sondaggi ed è dato in leggero vantaggio in Stati chiave come Michigan, Arizona e Pennsylvania. Kamala perde terreno anche fra i maschi afro, accusati di sessismo da Barack Obama.

A meno di un mese dal voto, cresce l’agitazione nel Partito democratico americano. Secondo il modello predittivo di The Hill, Kamala Harris detiene al momento il 51% di probabilità di conquistare la Casa Bianca: ben cinque punti in meno rispetto alla fine di settembre. Non solo. La media sondaggistica di Real Clear Politics dà il tycoon leggermente avanti in vari Stati chiave, come Michigan, Pennsylvania, Georgia, North Carolina e Arizona. Il candidato repubblicano è poi in vantaggio anche tra i bookmaker: secondo l’Election Betting Odds Tracker, il tycoon ha attualmente il 53% delle possibilità di vittoria rispetto al 46% della rivale (l’11 ottobre 2020 a Joe Biden era invece attribuito il 64% delle chances). Trump performa ancora meglio tra gli scommettitori di criptovalute: stando alla piattaforma Polymarket, ha al momento il 56% delle probabilità di conquistare la Casa Bianca contro il 44% di una Harris che è in difficoltà soprattutto con l’elettorato maschile. E attenzione: non solo quello bianco, ma anche quello afroamericano. Secondo un sondaggio del Siena College pubblicato ieri, la vicepresidente gode infatti oggi del 78% del voto afroamericano: una cifra preoccupante, visto che Biden, nel 2020, era al 90%. Dal canto suo, Trump, in questo elettorato ha invece guadagnato sei punti rispetto a quattro anni fa.

Ne sa qualcosa Barack Obama che, partecipando a un evento elettorale giovedì in Pennsylvania, ha ammesso di «non aver visto lo stesso tipo di energia e di affluenza» da parte dei maschi afroamericani che si registrò durante la sua campagna del 2008. In tal senso, rivolgendosi a questi elettori, l’ex presidente dem ha detto che «non è accettabile» che si astengano o che votino per Trump, arrivando ad accusarli di sessismo. «State inventando ogni genere di scuse, ho un problema con questa cosa. Perché mi fa pensare, e sto parlando direttamente agli uomini, che semplicemente non abbracciate l’idea di avere una donna come presidente», ha dichiarato. Parole che hanno suscitato delle reazioni negative a sinistra. «Tanto amore per l’ex presidente Obama, ma prendere di mira gli uomini di colore da parte sua è sbagliato», ha detto l’ex senatrice dem dell’Ohio, l’afroamericana Nina Turner. Anche l’attore afroamericano Wendell Pierce, grande sostenitore della Harris, ha criticato Obama, accusandolo di aver trasmesso un «messaggio orribile». Lo stesso New York Times ha titolato: «Il tono ammonitore di Obama verso gli uomini afroamericani rappresenta un rischio per i dem».

Non è d’altronde la prima volta che i vertici del Partito democratico ritengono, non senza una certa arroganza, di avere automaticamente diritto al voto di alcune categorie elettorali. Nel 2020, Biden disse al conduttore radiofonico afroamericano Charlamagne tha God: «Se hai problemi a capire se sei per me o per Trump, allora non sei nero». Era invece il 2016, quando l’ex segretario di Stato Madeleine Albright lasciò intendere che c’era un posto speciale all’inferno per le donne che non avrebbero votato Hillary Clinton. È però anche vero che, nel 2008, Obama fece una campagna molto intelligente, evitando di impostarla sul colore della pelle e sulla crociata a favore delle minoranze (sapeva d’altronde che, con quella strategia, il reverendo Jesse Jackson aveva fallito nella sua corsa presidenziale nel 1984). E allora per quale motivo giovedì Obama si è lasciato andare a quelle parole? Possiamo formulare due ipotesi.

La prima è che l’ex presidente sia nel panico per i sondaggi. D’altronde, il basso entusiasmo degli afroamericani per la Harris non riguarda solo la Pennsylvania ma, secondo Politico, anche il Michigan. Le parole di Obama potrebbero quindi essere un passo falso nato da un senso di disperazione. C’è però una seconda ipotesi. E se l’ex presidente dem avesse fatto quelle dichiarazioni apposta per azzoppare ulteriormente la Harris? Qualcuno ci accuserà magari di dietrologia. Ma vanno ricordate due cose. Primo: Obama era scettico sulla Harris come candidata dem. Avrebbe preferito infatti il governatore della California Gavin Newsom. Secondo: Obama è la stessa persona che, mentre giurava fedeltà e sostegno a Biden tra giugno 2023 e giugno 2024, mandava avanti i suoi ex advisor, come David Axelrod, per impallinarlo e indebolirlo, fino a silurarlo lo scorso luglio. Axelrod - guarda caso grande estimatore di Newsom - ha di recente anche criticato la Harris e il suo vice, Tim Walz, per essersi troppo spesso sottratti alle interviste scomode. D’altronde, se la vicepresidente fallisse a novembre, tra quattro anni proprio Newsom avrebbe la strada spianata per la nomination presidenziale dem. Sarà un caso, ma, secondo il New York Times, la campagna della Harris ha «declinato di commentare» le dichiarazioni dell’ex presidente in Pennsylvania. Insomma, se fossimo nella vicepresidente, più che da Trump, forse ci guarderemmo da Obama.

Continua a leggere

Riduci