La storia delle «Omc», che in Calabria diedero lavoro anche ai piemontesi

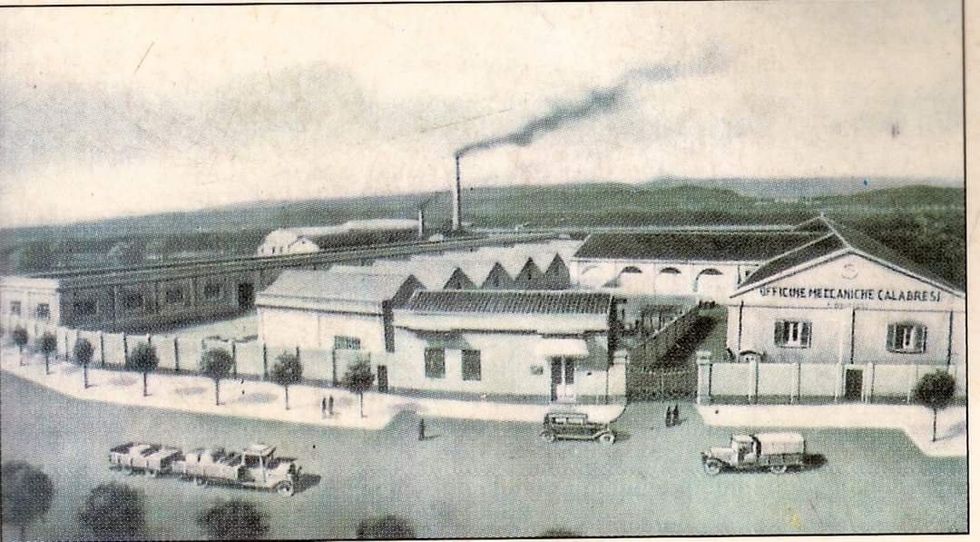

Le «Officine Meccaniche Calabresi», fondate dall'ingegnere Vincenzo Bruzzese, furono una realtà industriale modernissima. Attive dal 1924 al 1934, produssero minuteria e motociclette di ottima qualità nella Calabria ancora dominata dal latifondo.

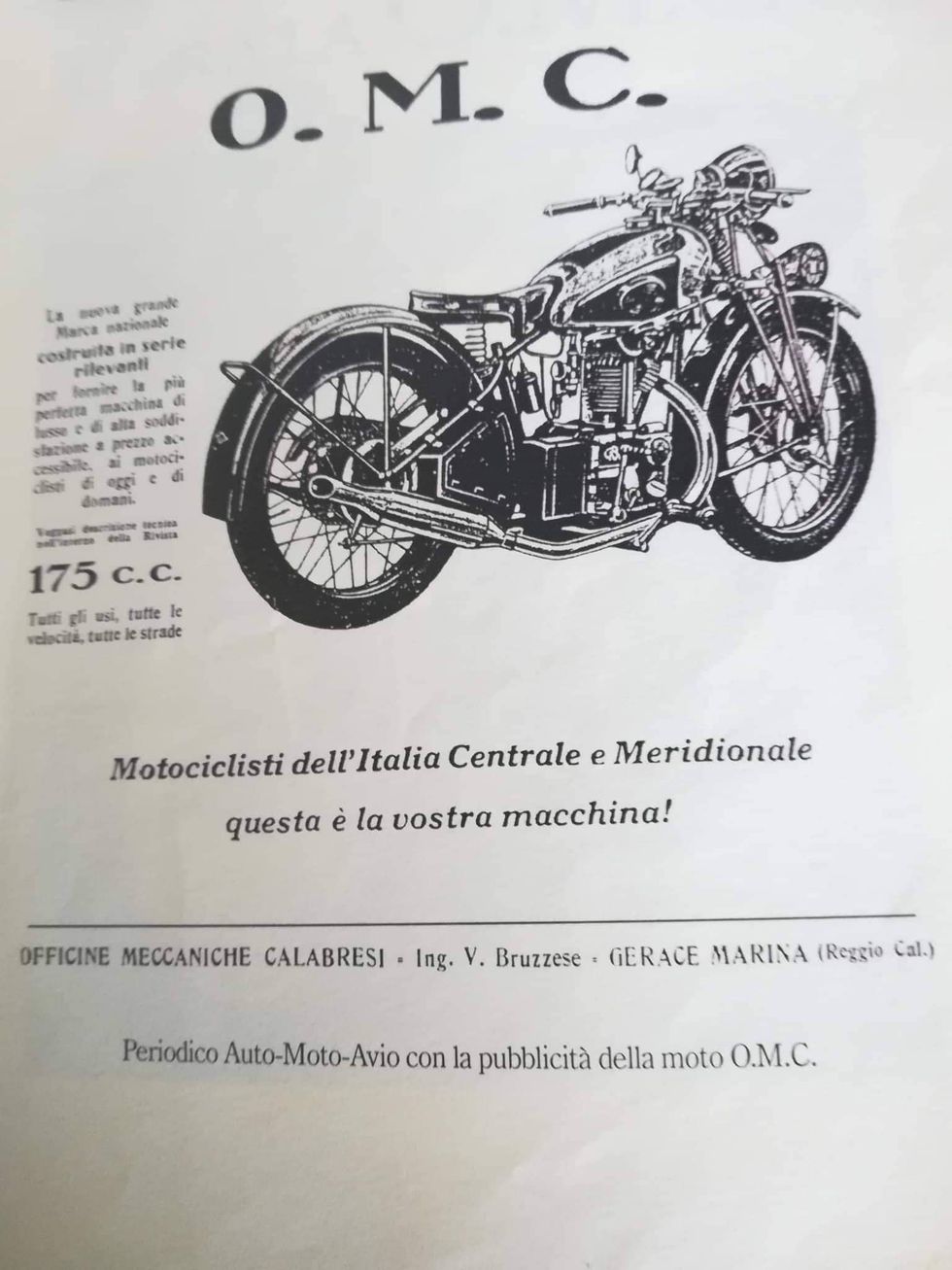

Siamo a Roma il 28 ottobre 1932. E’ il «giorno dei giorni» per il regime fascista: il decennale della Marcia su Roma. Aprono il corteo delle celebrazioni le motociclette di produzione italiana. In prima fila, un gruppo di motociclisti mostra uno stendardo con la scritta «Centauri calabresi di Gerace Marina». Cavalcano lucenti motociclette, marchiate «Omc».

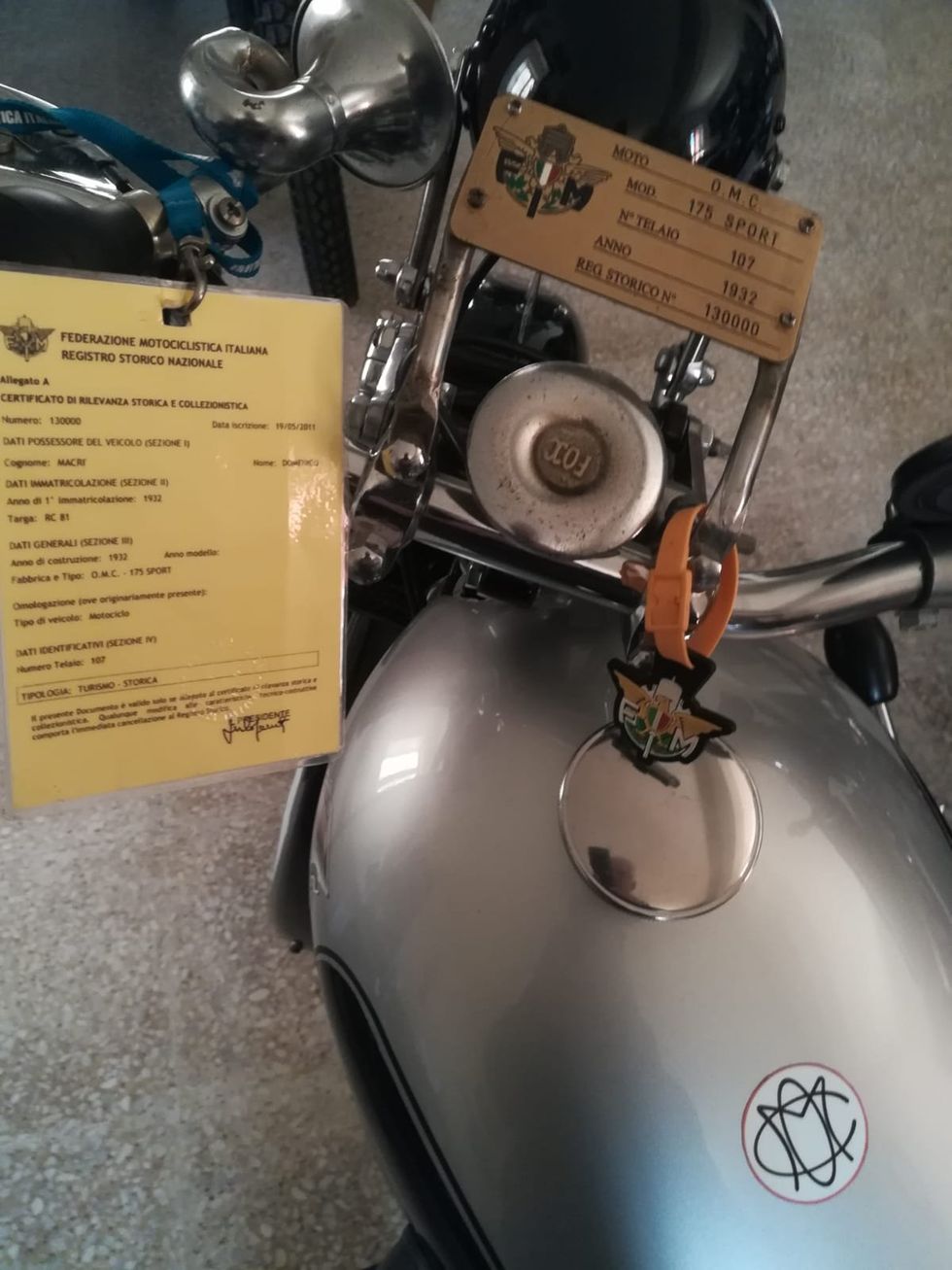

Su questo «fermo immagine» parte una narrazione a ritroso. Una storia unica nel panorama, non soltanto industriale ma anche sociale, italiano. Quel marchio sui serbatoi a goccia delle moto schierate sul Viale dell’Impero rappresentava l’acronimo di «Officine Meccaniche Calabresi», un nome sconosciuto ai contemporanei, nascosto dalle pieghe di quasi un secolo di storia. Vogliamo qui raccontarla con l’aiuto di Domenico Macrì, custode della memoria storica dell’azienda oltre che collezionista degli ultimi due esemplari di motociclette Omc al mondo, riportate allo stato originale dopo anni di ricerche ed un difficilissimo lavoro di restauro.

Tutto ebbe inizio in Calabria, nella persona di Vincenzo Bruzzese. Nato nel 1896 a Grotteria (Reggio Calabria), era figlio di un funzionario comunale con la passione per la meccanica. Nella piccola officina paterna imparò i rudimenti del mestiere per poi terminare gli studi tecnici. Non potendo a quell’epoca accedere alle facoltà universitarie italiane con il solo diploma di perito, il giovane Bruzzese scelse l’estero e frequentò la allora nuova facoltà di ingegneria di Friburgo, culla della seconda rivoluzione industriale europea. Dall’università svizzera Vincenzo Bruzzese uscì ingegnere meccanico, con una tesi sull’organizzazione scientifica del lavoro.

Giovane laureato, Vincenzo trova il primo impiego a Torino, capitale della nascente industria automobilistica. Nel capoluogo piemontese si occupa di costruzioni ferroviarie e automobilistiche, in forze ad una delle fabbriche più prestigiose di quegli anni, la Diatto, specializzata in costruzioni di vetture ferrotranviarie e dal 1905 produttore di automobili. Durante la permanenza in azienda di Bruzzese, la marca torinese vide una crescita rapida e la produzione si impennò a causa anche delle commesse militari della Grande Guerra. Anche i motori aeronautici entrarono a far parte della produzione Diatto grazie all’accordo con la francese Gnome et Rhone. Le competenze di Bruzzese si consolidarono e nei difficilissimi anni del primo dopoguerra maturò la sua grande idea: quella di fondare una moderna fabbrica metalmeccanica nella sua Calabria.

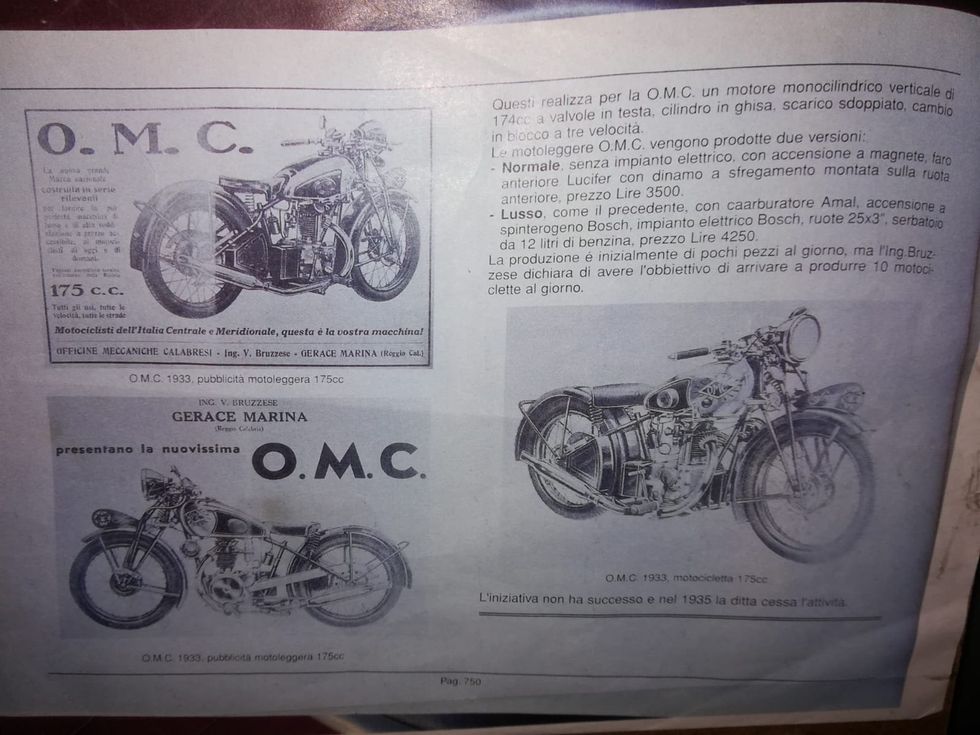

La Calabria dei primi del Novecento, pur caratterizzata dalla permanenza di forme socioeconomiche antiche come il latifondo, non era un terreno del tutto infertile per un possibile sviluppo industriale. Negli ultimi anni del governo borbonico diventava una realtà la ferrovia Jonica, un’infrastruttura fondamentale per la crescita economica della Regione. Anche l’industria del ferro era attiva sin dal secolo XVIII, e comprendeva importanti siti estrattivi e produttivi non lontano dal paese natale dell’ingegner Bruzzese. Anche il settore bancario locale si era rafforzato con l’istituzione della Banca Popolare Cooperativa di Gerace. E proprio dalle fonderie metalliche il futuro imprenditore partì per l’avventura industriale, impiantate a Gerace Marina (oggi Locri) su terreni di proprietà della famiglia. Nel 1924 Vincenzo Bruzzese fondò le «Omc-Officine Meccaniche Calabresi», inizialmente specializzate nella produzione di minuteria metallica (bulloni, rivetti ecc.). Il sogno prese forma quando il Paese entrò nel ventennio, e la Omc di Gerace Marina crebbe ed iniziò a farsi conoscere a livello nazionale nel settore. La qualità del prodotto, grazie alle capacità imprenditoriali e tecniche del suo fondatore, era alta. Le commesse arrivarono dalle aziende meccaniche e dai cantieri navali. I bulloni marchiati Omc furono utilizzati largamente sulle chiglie delle grandi navi, tra le quali spiccò la commessa per il transatlantico dei record e orgoglio della navigazione italiana, il «Rex». Cinque anni dopo la fondazione della Omc, Bruzzese fece il grande balzo che diede il via ad una storia senza eguali nel panorama industriale italiano. Contemporaneamente alla grande crisi mondiale del 1929, l’ingegnere calabrese chiamò a sé tecnici e operai specializzati da Torino, la città dove aveva consolidato la sua alta professionalità nel campo delle costruzioni meccaniche. Fu così che alla fine degli anni Venti una comunità di piemontesi si stabilì a Gerace Marina, contribuendo alla crescita dell’azienda con un fenomeno di «emigrazione al contrario», che vide la presenza dei settentrionali con le proprie famiglie vivere sulle rive dello Ionio godendo delle strutture abitative e ricreative che Bruzzese aveva previsto per la loro venuta. La presenza delle nuove forze permise a Bruzzese di operare la necessaria conversione industriale, affiancando ai prodotti tradizionali il progetto della costruzione in serie di motociclette. Protagonista assieme al fondatore della Omc, il torinese Giovanni Ladetto, che Bruzzese aveva conosciuto quando era vicedirettore della Diatto. Questi, assieme al fratello Ernesto, aveva fondato una piccola azienda di produzione di motoleggere, la Ladetto&Blatto, che aveva stabilito un record di velocità con una 175cc. sul circuito di Monza. Dopo l’uscita dall’azienda, Giovanni Ladetto accolse l’invito di Bruzzese e si mise al lavoro su una motocicletta della medesima cilindrata di quella realizzata a Torino. Il risultato del lavoro di Ladetto e Bruzzese fu una motoleggera moderna, che nulla aveva a che invidiare con le concorrenti italiane ed europee. Costruita pressoché totalmente in Calabria (ad eccezione di parti dell’impianto elettrico, che fu realizzato con una componentistica di prim’ordine con materiali Bosch, Marelli e i fanali della svizzera Lucifer) la Omc 175 «Sport» era una motocicletta elegante e pratica. Anche la tecnologia era, per l’epoca, al passo con i tempi (basti pensare al cambio a 3 marce in blocco, l’albero motore a quattro supporti e il collettore di scarico sdoppiato). La linea era elegante e filante, con il serbatoio a goccia bicolore sul quale spiccava la sigla Omc. La piccola di Gerace, pur prodotta in pochi esemplari, piacque al mercato. E non soltanto: la due ruote calabrese consolidò l’immagine dell’azienda presso le istituzioni e le gerarchie del regime, fino ad arrivare ai vertici del Regio Esercito che visitarono la fabbrica di Gerace Marina e la inclusero tra le aziende di interesse militare del ministero della Difesa. Tra il 1931 e il 1934, gli anni in cui furono prodotte le Omc 175 «Sport» e «Sport Lusso», Vincenzo Bruzzese cercò di puntare ancora più in alto, con il progetto di un motore aeronautico e l’allargamento della gamma delle motociclette con motorizzazioni da 250 e 500 cc. Lo stesso Mussolini mise in agenda lo stanziamento di 20 milioni di lire per lo sviluppo della fabbrica calabrese, in previsione dei futuri sforzi bellici della guerra d’Etiopia. Quando la strada pareva ormai aperta al consolidamento della Omc come impresa nazionale, d’improvviso arrivò la tempesta alla fine del 1933. La Banca Popolare di Gerace, con la quale Bruzzese aveva avuto rapporti negli anni di attività della sua azienda, entrò in crisi per un grave dissesto finanziario. Anche il nome dell’ingegnere finì tra gli indagati e le cose precipitarono quando fu indicato come responsabile di un buco di circa 6 milioni di lire. L’azione degli inquirenti fu sorprendentemente rapida, nella condanna comminata dal giudice La Rovere. L’iter fallimentare fu ancora più rapido ed anomalo: curatore fu nominato un ingegnere elettrico «nemico» di Bruzzese, il quale si affrettò a smantellare il gioiello industriale di Gerace Marina, alienando i macchinari e distruggendo pressoché tutta la documentazione tecnica delle Omc. La notizia dello scandalo bancario ebbe eco nazionale, ed anche il «Corriere della Sera» da Milano scrisse dei fatti di Gerace in un articolo del 16 novembre 1933. Per Vincenzo Bruzzese, l’imprenditore che aveva portato le maestranze del Nord in Calabria si aprirono le porte del carcere. Soltanto nel 1938, dopo quattro anni di detenzione, la revisione del processo scagionò l’ingegnere e fu chiaro che la sua condanna fu manovrata dall’invidia e dall’avversità delle forze socioeconomiche tradizionali che vedevano nella rivoluzione innescata dal successo della Omc una minaccia al mantenimento del potere delle forze del latifondo. Tempo dopo si scoprì che a tradire Bruzzese era stato un funzionario della Banca di Gerace, tale ragionier Brizzi, il quale scaricò volutamente sul fondatore della Omc la responsabilità di una serie di operazioni illecite ai danni dell’istituto di credito e dei suoi risparmiatori. L’avventura di Bruzzese, con la sua fabbrica annientata dall’azione liquidatoria, era finita per sempre e la produzione di motociclette si fermò a circa 250 esemplari. L’ingegnere proseguì la propria vita professionale alle acciaierie di Terni e si spense nel 1967. Delle motociclette Omc rimase qualche esemplare arrugginito e incompleto sparso per la Calabria e della fabbrica solo il cancello d’ingresso in ferro nella Gerace poi ribattezzata Locri. Fino a quando Domenico Macrì, con impegno, passione e pazienza certosina è riuscito a restaurare due esemplari di 175 «Sport», due «arabe fenici» riportate ai fasti di quel lontano 28 ottobre 1932 quando le scintillanti Omc furono portate in trionfo lungo i viali di Roma. Profetica la frase di Vincenzo Bruzzese, pronunciata quando ormai aveva compreso l’impossibilità di salvare la sua grande creatura, il suo sogno diventato per pochi anni realtà: «Mai più, ricordatelo, nel vostro paese risorgerà un simile faro di luce e di civiltà».