Keir Starmer (Ansa)

Il governo britannico costretto a pubblicare il dossier sul finanziere pedofilo. Tra i nomi anche quello di Nigel Farage, che avrebbe dovuto fare da ponte con Trump. Un hacker tenta di bucare i file dell’Fbi.

Il premier britannico Keir Starmer era stato avvertito sui «rischi» legati alla nomina ad ambasciatore negli Usa di Peter Mandelson, a causa dei suoi (non ignoti) rapporti passati di stretta frequentazione con il defunto faccendiere pedofilo americano amico di vip e potenti Jeffrey Epstein, morto in circostanze misteriose in un carcere di New York il 10 agosto del 2019. Lo conferma uno dei documenti che il governo è stato costretto a pubblicare a partire da ieri sugli scambi di messaggi e di rapporti avvenuti transitati per Downing Street al tempo della designazione. Il materiale in via di pubblicazione riguarda gli scambi di messaggi avvenuti al tempo della designazione fra lo stesso Mandelson e l’entourage di Starmer a Downing Street.

Secondo un documento di due diligence consegnato a Downing Street nel novembre 2024, il premier britannico sarebbe stato al corrente che i rapporti tra Mandelson ed Epstein continuarono anche dopo la prima condanna di quest’ultimo nel 2008, e «proseguirono tra il 2009 e il 2011». Il file afferma che la relazione iniziò quando Mandelson era ministro del Commercio e continuò anche dopo la fine del governo laburista. Nel documento si legge inoltre che Mandelson «soggiornò nella casa di Epstein mentre questo era in prigione nel giugno 2009». Ciò significa che Starmer era stato avvertito dei legami personali tra Mandelson ed Epstein almeno fino al 2011, ma decise comunque di nominarlo.

Inoltre, il consigliere per la sicurezza nazionale del Regno Unito, Jonathan Powell, giudicò come «stranamente affrettata» la nomina politica ad ambasciatore negli Usa di Mandelson. La dichiarazione di Powell risulta dal resoconto di una telefonata avuta a suo tempo col consulente legale del primo ministro, Mike Ostheimer. Da un documento emerge poi che Mandelson suggerì a Starmer di usare il leader del partito Reform Uk, Nigel Farage, per «migliorare i collegamenti del Regno Unito con l’amministrazione Trump».

All’epoca dei fatti Starmer fu anche informato dei legami di Mandelson con la Russia prima della sua nomina ad ambasciatore. Nel dossier viene citato un articolo del Daily Mail che ricorda come Mandelson fosse direttore non esecutivo del conglomerato russo Sistema. La società è l’azionista di maggioranza di Rti, azienda di tecnologia militare che produce radar e sistemi di comunicazione satellitare per il sistema russo di allerta precoce dei missili terrestri. Il presidente del gruppo era Yevgeny Primakov, alleato del presidente russo, Vladimir Putin, ed ex primo ministro russo. Il documento sottolinea inoltre che Mandelson rimase nel consiglio fino a giugno 2017, anni dopo l’annessione della Crimea nel 2014. Queste informazioni erano state incluse nel dossier consegnato a Downing Street prima della decisione sulla nomina.

In un file, risalente a dicembre 2024, si cita Mandelson mentre afferma, contrariamente alla politica del governo britannico, che Farage «non si può ignorare, è un membro del Parlamento eletto» e «una testa di ponte sia verso il presidente Trump sia verso Elon Musk e altri». Mandelson avrebbe aggiunto che «l’interesse nazionale viene servito nei modi più strani e meravigliosi». Il documento menziona anche interrogativi sul suo rapporto con l’ex finanziere condannato per pedofilia e traffico sessuale.

Mandelson, avrebbe organizzato nel maggio 2002 un incontro tra Epstein, e l’allora premier britannico, Tony Blair. In un memo inviato prima dell’incontro del 14 maggio 2002, il segretario privato di Blair, Matthew Rycroft, descriveva Epstein come «molto ricco» e «vicino al Duca di York», ricordando che possedeva una casa da 30 milioni di dollari a New York, un ranch di 10.000 acri nel New Mexico e una villa a Palm Beach. Come si legge nel documento, «Peter dice che Epstein ora viaggia con Clinton e Clinton vuole che tu lo incontri», ritenendo utile discutere con lui di «scienza» e di «tendenze economiche e monetarie internazionali». La nota ricordava anche i legami di Epstein con il principe Andrea, incontrato tramite Ghislaine Maxwell, e le sue visite a Sandringham e Windsor.

Ma i colpi di scena potrebbero essere solo all’inizio e potrebbero arrivare anche da oltreoceano. Un hacker straniero avrebbe tentato una sorta di Epsteinleaks, cercando di accedere ai files originali (e non censurati) dell’indagine Fbi su Epstein. L'incursione informatica è avvenuta tre anni fa presso l’ufficio di New York del Federal Bureau, secondo una fonte informata e documenti del Dipartimento di Giustizia recentemente pubblicati e visionati da Reuters. In una dichiarazione, l’Fbi ha affermato che quello che ha definito un «cyber incident» è stato «un episodio isolato».

«L’Fbi ha limitato l’accesso all’attore malevolo e ha ripristinato la rete. L’indagine rimane in corso, quindi al momento non abbiamo ulteriori commenti da fornire», è la scarna dichiarazione trapelata, ma al momento non è chiaro se e quali files l’hacker abbia trafugato. Secondo la fonte, l’intrusione sembrerebbe essere stata opera di un cybercriminale piuttosto che di un governo straniero. «Chi non cercherebbe di mettere le mani sui file Epstein se fossi i russi o qualcuno interessato al kompromat?» Ha detto Jon Lindsay, ricercatore sulle tecnologie emergenti e la sicurezza globale al Georgia Institute of Technology.

L’hackeraggio sarebbe avvenuto dopo che un server del Child Exploitation Forensic Lab dell’ufficio Fbi di New York è stato involontariamente lasciato vulnerabile dall’agente speciale Aaron Spivack, mentre cercava di orientarsi nelle procedure dell’agenzia per la gestione delle prove digitali, secondo la fonte e i documenti. Una cronologia redatta dallo stesso Spivack, inclusa nel vasto archivio di documenti su Epstein pubblicati quest’anno, indica che l’intrusione è avvenuta il 12 febbraio 2023. La violazione sarebbe stata scoperta il giorno successivo, quando l’agente ha acceso il computer e ha trovato un file testuale che avvertiva che la rete era stata compromessa.

Continua a leggereRiduci

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 17 al 19 aprile l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ospiterà la 6 Hours of Imola, appuntamento che quest’anno aprirà il FIA World Endurance Championship dopo il rinvio della gara del Qatar a causa del conflitto in Medio Oriente.

Imola si prepara a un weekend di adrenalina pura. Dal 17 al 19 aprile, l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ospiterà la FIA WEC 6 Hours of Imola 2026, che apre quest’anno il mondiale di endurance dopo il rinvio della tappa in Qatar. Saranno 14 le case costruttrici al via tra le categorie Hypercar e LMGT3, con Ferrari pronta a giocare in casa davanti ai propri tifosi, in una stagione che si annuncia tra le più competitive degli ultimi anni.

La presentazione ufficiale dell’evento si è svolta mercoledì a Milano, nella cornice della Rinascente di piazza Duomo, scelta simbolica per raccontare un progetto che vuole andare oltre il semplice evento sportivo e mettere insieme motori, territorio e Made in Italy. Così, per il terzo anno consecutivo, il circuito romagnolo sarà teatro di una delle tappe più attese del campionato. «Il WEC sta crescendo molto», ha spiegato il Ceo Frédéric Lequien, sottolineando come la categoria endurance stia attirando sempre più marchi automobilistici e pubblico. «Oggi abbiamo una presenza di costruttori che non si era mai vista prima nel motorsport». Il format delle gare di durata – con più classi di vetture in pista e numerosi sorpassi – contribuisce a rendere lo spettacolo accessibile anche ai nuovi appassionati. «Vogliamo restare una categoria popolare», ha aggiunto Lequien, ricordando che il prezzo medio dei biglietti resta contenuto proprio per favorire la partecipazione di famiglie e giovani.

Sul fronte sportivo, i piloti del team Proton Competition, Giammarco Levorato e Stefano Gattuso, hanno anticipato le sfide del weekend: dalle strategie di endurance alle soste e al cambio pilota, fino al lavoro di squadra che trasforma ogni gara in una prova di resistenza e precisione. «Correre a Imola è un’emozione unica – ha raccontato Levorato – il circuito combina tecnica e passione, e il pubblico italiano rende ogni giro ancora più intenso». Tra le grandi case protagoniste, la più attesa sarà sicuramente la Ferrari, reduce da una stagione 2025 straordinaria nel mondiale endurance. «È stata l’annata più bella di sempre per Ferrari nell’endurance», ha ricordato Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti, citando il titolo costruttori, il successo alla 24 Ore di Le Mans e la vittoria a Imola davanti al pubblico italiano. Tornare sul circuito intitolato a Enzo e Dino Ferrari, ha aggiunto Coletta, «sarà un’emozione speciale. Correre in casa significa avere una responsabilità in più, ma anche una motivazione enorme».

Tuttavia, l’appuntamento non si limiterà alla pista. Accanto alla gara, Imola ospiterà un ricco programma di iniziative pensate per coinvolgere cittadini e visitatori. Sul piano dell'intrattenimento, infatti, il circuito emiliano non è più solo una pista: è un palcoscenico globale dove sport, tecnologia e cultura italiana si intrecciano. Dentro il tracciato, la Fan zone accoglierà appassionati di tutte le età con attività, aree food e intrattenimento. Sabato sera, a incendiare l’atmosfera ci penserà il dj e producer francese Martin Solveig, protagonista di festival e club di tutto il mondo, con il suo sound house ed elettronico.

L'evento del 17-18-19 aprile coinvolgerà inoltre tutta la città e sarà preceduto, già dal pomeriggio di giovedì 16, dalla tradizionale presentazione dei piloti nel centro storico di Imola che si trasformerà in un teatro a cielo aperto. Un appuntamento che permette al pubblico di incontrare i protagonisti del mondiale. Dal venerdì alla domenica, l’Imola Fan City Experience proporrà concerti, dj set, laboratori, simulatori di guida, esposizioni di auto storiche e show car, tour guidati tra motori e cultura, installazioni artistiche e artigianato locale. Al centro, il Made in Italy, celebrato in tutte le sue forme, dal cibo alla moda, dall’arte ai motori. «Vogliamo che chi arriva a Imola viva un’esperienza completa», ha spiegato il direttore dell’autodromo Pietro Benvenuti, sottolineando il legame tra circuito e territorio. Per il sindaco Marco Panieri, l’obiettivo è ambizioso: rendere la tappa italiana la più partecipata dell’intero mondiale. «Non è solo una sfida per Imola, ma per tutto il Paese», ha detto. «Il motorsport è una parte fondamentale della nostra identità industriale e culturale».

La conferenza stampa di presentazione ha reso chiaro quanto la città e il circuito siano legati alla Motor Valley e all’orgoglio italiano nel motorsport. Con il prologo e la prima gara della stagione concentrati nello stesso weekend, Imola diventerà il centro del mondiale endurance. Tra Hypercar, tifosi e grandi marchi dell’automotive, la stagione 2026 partirà proprio dalla Motor Valley, dove la passione per i motori è parte dell’identità del territorio.

Continua a leggereRiduci

Marco Cappato (Imagoeconomica)

La gip di Milano archivia le inchieste su Marco Cappato per due casi di aiuto al suicidio avvenuti in Svizzera nel 2022.

Il gip di Milano, Sara Cipolla, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto l’archiviazione delle inchieste per aiuto al suicidio nei confronti di Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni. Cappato si era autodenunciato nel 2022 per aver accompagnato a morire in una clinica di Zurigo una signora veneta di 69 anni, malata terminale di cancro al polmone con metastasi, e un ex giornalista e pubblicitario 82 anni, affetto da una forma grave di Parkinson.

I pm Tiziana Siciliano e Luca Gaglio, nel settembre 2023 chiedevano la non punibilità di Cappato perché aveva aiutato a suicidarsi due malati terminali «nel rispetto delle procedure», in quanto rifiutavano trattamenti di sostegno vitale. ll gip, che prima aveva sollevato la questione davanti alla Consulta, ha convenuto e archiviato. In entrambi i casi «il requisito del trattamento di sostegno vitale, nella portata precisata dalla Corte costituzionale, deve dirsi sussistente in quanto medicalmente previsto e prospettato e da entrambi rifiutato in quanto inutile, espressivo di un accanimento terapeutico secondo la scienza medica e da entrambi ritenuto non dignitoso secondo la propria sensibilità e percezione».

La signora Elena A. non accettava di sottoporsi a un nuovo ciclo di chemioterapia, l’ex giornalista Romano N. non voleva iniziare un trattamento di nutrizione-idratazione artificiale tramite Peg, procedura endoscopica che mediante una sonda collega la cavità gastrica all’esterno. Entrambi erano morti in Svizzera, nell’agosto e nel novembre 2022, accompagnati da Coppato.

Filomena Gallo, segretario nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, ha definito la decisione del giudice «un passaggio giuridico decisivo, già chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 135 del 2024 e ribadito con la n. 66 del 2025: non può esserci discriminazione tra chi è già sottoposto a un trattamento e chi, nelle stesse condizioni cliniche, sceglie legittimamente di rifiutarlo». Per l’avvocato Gallo, sarebbe la «conferma che la via indicata dalla Corte è già oggi giuridicamente praticabile: il rifiuto di trattamenti di sostegno vitale, quando siano prescritti dal medico ma non accettati dalla persona malata, non può escludere l’accesso all’area di non punibilità delineata dalla Consulta».

In realtà la Corte, intervenendo sulla questione della depenalizzazione dell’aiuto al suicidio in alcuni casi delimitati e a stringenti condizioni, con l’ultima sentenza del 2025 non allarga le maglie. Non è necessario, conferma, che ai fini dell’accesso al suicidio assistito, «il paziente sia tenuto a iniziare il trattamento», di sostegno vitale, «al solo scopo di poter poi essere aiutato a morire»; però ritiene «essenziale» il carattere «che rivestono i requisiti e le condizioni procedurali per la non punibilità dell’aiuto al suicidio».

I giudici costituzionali hanno ribadito che il suicidio assistito deve avvenire «nell’ambito di una seria assistenza medica», e che deve esserci «la concreta messa a disposizione di un percorso di cure palliative», prima di qualsiasi decisione che il paziente possa prendere. Questo, «anche nella prospettiva di prevenire e ridurre in misura molto rilevante la domanda di suicidio assistito».

L’altra condizione, evidenzia la Consulta, «è quella del necessario coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale, a garanzia di un disinteressato accertamento della sussistenza dei requisiti di liceità dell’accesso alla procedura di suicidio assistito». Inoltre, è necessario il «parere del comitato etico territorialmente competente, funzionale anche alla specifica esigenza di ottenere un parere terzo in relazione alla domanda di accesso al suicidio assistito».

Non può passare dunque il concetto che, «nella perdurante assenza di una legislazione che disciplini la materia» e con la non punibilità dell’aiuto al suicidio, risulti tollerato anzi si incentivi, la trasferta all’estero per porre fine alla propria vita dopo aver rifiutato trattamenti vitali applicati o solo prospettati.

La Corte sottolinea le condizioni per accedere al suicidio assistito: se questo, per un verso, «amplia gli spazi riconosciuti all’autonomia della persona nel decidere liberamente sul proprio destino, crea - al tempo stesso - rischi che l’ordinamento ha il dovere di evitare, in adempimento del dovere di tutela della vita umana che, esso pure, discende dall’art. 2 della Costituzione».

La Consulta mette in guardia, inoltre, sulla possibilità che «in presenza di una legislazione permissiva non accompagnata dalle necessarie garanzie sostanziali e procedimentali, si crei una “pressione sociale indiretta” su altre persone malate o semplicemente anziane e sole», che decidano di togliersi di mezzo invece di avvertire la solidarietà collettiva.

Per questo, la Corte rinnova l’appello al legislatore «affinché dia corso a un adeguato sviluppo delle reti di cure palliative e di una effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociosanitario, al fine di evitare un ricorso improprio al suicidio assistito».

Continua a leggereRiduci

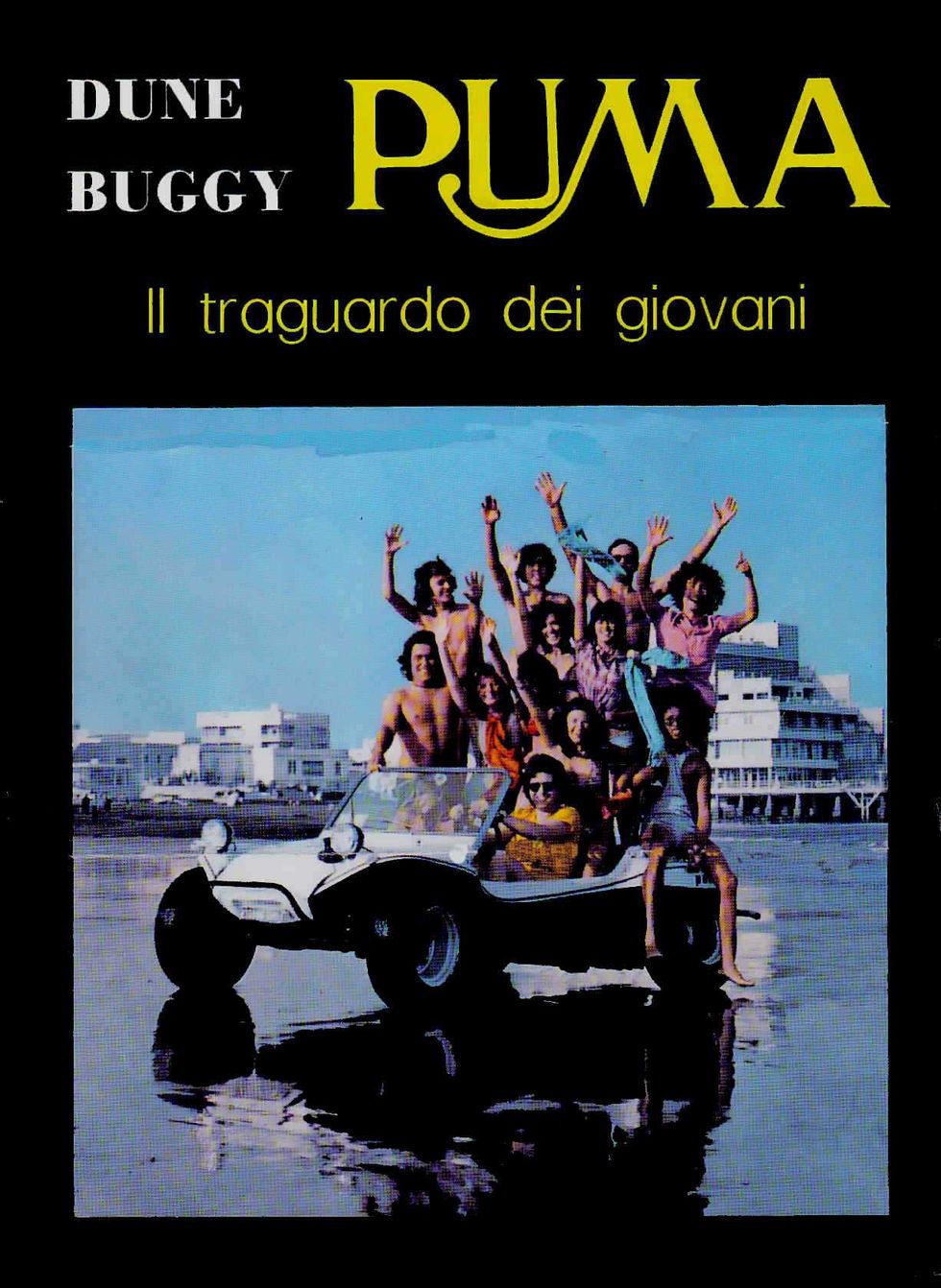

Dall'alto a sx: Puma GT, Helvetia Maggiolino Rolls Royce, Auto Zodiaco Jumper e Puma GTV

All'inizio degli anni Settanta scoppiò la moda delle «dune buggy» di vetroresina su base Maggiolino, offerte anche in kit di montaggio. Diversi furono i produttori, da Zodiaco a Puma, che fece anche mini «supercar» su base Alfasud.

L'articolo contiene una gallery fotografica.

Scazzottate e inseguimenti che hanno segnato un’epoca in una generazione (e più). Ed una «dune buggy» rossa e gialla, che Bud Spencer e Terence Hill dovevano riconquistare a suon di risse contro i «cattivi» in «Altrimenti ci arrabbiamo!», pellicola del 1974 che divenne «cult» anche per la colonna sonora degli Oliver Onions dedicata proprio alla «dune buggy».

Quell’auto buffa, un po’fuoristrada e un po’veicolo lunare, fu di moda negli anni Settanta. Una «fuoriserie» alla portata di tutti quelli che guidavano con la fantasia. La moda veniva dalla California, dove nel 1964 il surfista e costruttore di barche Bruce Meyers aveva rivestito un Volkswagen Maggiolino con una carrozzeria in vetroresina da lui disegnata, accorciandone il passo e trasformandolo nella prima «buggy» del mondo.

La vide un giovane Mario Zodiaco, bolognese e figura di spicco del motorismo italiano (fu tra le altre cose tra i fondatori del Motor Show bolognese) e decise di costruirne una tutta su dopo un viaggio in California. Fu pronta nel 1968, costruita con componenti importati dagli Usa e imbullonati in garage. La dune buggy di Zodiaco, con la meccanica Volkswagen e il passo accorciato, fu ammirata così tanto che l’imprenditore bolognese decise di produrla in piccola serie e in kit di montaggio per chi voleva cimentarsi nella metamorfosi di un vecchio Maggiolino. Nasceva così la Auto Zodiaco, pioniere dei produttori delle kit cars italiane. La casa bolognese, che forniva sia kit di montaggio che prodotto finito, ebbe una vita relativamente breve soprattutto a causa dei progetti in movimento del fondatore Mario Zodiaco. Tuttavia fino alla metà degli anni ’70 riuscì a produrre dune buggy e varianti in buon numero. La capostipite era la «Deserter», direttamente derivata dai kit americani. Tra i best seller la «Jumper», caratterizzata dai fianchi bassi. Una particolare special fu la «Damaca». Si trattava di una 4 posti sempre su base Maggiolino, ma dalla linea futuristica e caratterizzata dall’apertura delle porte a «gabbiano» quando chiusa con l’hard top. Creata dal designer americano Tom Tjaarda, aveva una linea sportiva che ricordava le Detomaso «Pantera».

Concorrente di Zodiaco nel mondo delle Kit car italiane fu la Auto Mirage, nata dall’ex socio di Mario Zodiaco (dal quale sarà chiamato in una causa legale sulla proprietà intellettuale dei prodotti), il quale sfruttò il know how dell'ex socio sull’onda del successo delle «dune buggy». Sempre a Bologna produsse fuoriserie su base Volkswagen in kit e assemblate, ma anche una con motore 2,200 Porsche (la rarissima «Moon Buggy» (usata in circuito come mezzo di intervento rapido) e Fiat 500 (la «Pick Wick»). Offriva prodotti a prezzi più concorrenziali di Zodiaco e fu tra le più prolifiche officine di produzione di auto in kit.

In Lombardia furono attive, negli stessi anni, altre aziende dedicate alle trasformazioni di auto di serie in «special». La Greppi di Colico, con tre buggy e un particolare fuoristrada che ricordava la Vw Typ 181 «Pescaccia». Anche la Helvetia, carrozzeria di Rozzano nell’hinterland milanese, lasciò la sua firma negli anni Settanta. Con un kit di trasformazione del Maggiolino in senso ironicamente elegante. L’officina vendeva infatti un kit che poteva trasformare la Volkswagen in una caricatura della Rolls Royce, con tanto di radiatore sormontato dalla Vittoria alata e con cofano posteriore che simulava i bagagliai delle regine inglesi degli anni ’30-’40.

Ma l’azienda più longeva e significativa nel mondo delle kit car italiane è stata sicuramente la romana Puma. Sua era la dune buggy di Bud Spencer e Terence Hill, che il fondatore Adriano Gatto costruì ispirandosi, come Zodiaco, a un modello importato dagli Usa nel 1968. Nel 1973 il primo salto di qualità con la Puma GT, una buggy dalle linee decisamente più aggressive. L’ispirazione sportiva segnerà i successivi modelli Puma, che diventeranno vere e proprie mini supercar di vetroresina in scatola di montaggio. La prima fu la GTV del 1979, sempre su pianale e motore Volkswagen. Dalle linee simili a una Lamborghini, la kit car presentava la caratteristica apertura del gruppo tetto-parabrezza per l’accesso, simile ai bolidi della 24 ore di Le Mans. E in scatola di montaggio Puma presentò la copia in miniatura della Jeep Wrangler, la «Ranch». Nel 1984, quando quasi tutti gli altri produttori di kit car avevano chiuso i battenti, Puma uscì con la GTV-033. La novità era soprattutto il propulsore, che per la prima volta non era più quello del Maggiolino, ma il boxer Alfa Romeo dell’Alfasud 1.2. Le GTV furono prodotte fino al 1993 con le ultime serie che ricordavano molto le Ferrari anni ’90. L’ultimo motore fu il 1.5 litri boxer dell’Alfa «33». Nel frattempo, i requisiti di costruzione e di omologazione erano diventati molto più difficili da rispettare per i piccoli produttori come Puma. Così Gatto decise di chiudere l’azienda per dedicarsi alla costruzione di veloci motoscafi. Sempre in vetroresina, come la prima dune buggy sognata dai ragazzi degli anni ’70.

Continua a leggereRiduci