True

2024-02-05

Occhio alla crosta

iStock

I composti antinutrizionali possono essere di vario tipo: non nutrienti, come le fibre, e poi antinutrienti in senso stretto, dei quali fanno parte anche dei veri e propri composti tossici che si possono formare in alcune circostanze, come le ammine eterocicliche che compaiono in seguito alla cottura o alla degradazione di alcuni alimenti, per esempio le ammine eterocicliche delle carni cotte. Ebbene sì, ahinoi, seppure la crosticina marrone scuro o addirittura nera della carne alla griglia possa sembrarci succulenta e gustosissima, essa può portare con sé aspetti potenzialmente negativi. Idem la crosta nera della lasagna o della pizza. Buona? Può essere, ma non fa benissimo. Ricordate la puntata di Report che parlava della potenziale cancerogenità delle parti carbonizzate della pizza cotta (troppo) nel forno non pulito, intitolata «Non bruciamoci la pizza» e che fece tanto arrabbiare alcuni pizzaioli? Quelle parti carbonizzate e, con buona pace dei pizzaioli che s’infiammarono anch’essi, in effetti insalubri, sono gli idrocarburi policiclici aromatici. Ammine eterocicliche delle carni cotte? Idrocarburi policiclici aromatici? Cosa sono? Vediamolo.

Durante la cottura di alcuni cibi, si possono sviluppare composti nocivi che potrebbero avere effetto tumorale. Parliamo di ammine eterocicliche (Hca), di idrocarburi policiclici aromatici (Pah in inglese, Ipa in italiano), di composti N-nitrosi (Noc) e di acrilammide (Aa). I composti N-nitrosi, cioè le nitrosammine, si formano quando in un alimento sono presenti ione nitrato che viene trasformato in ione nitrito già dalla saliva durante la masticazione e nitriti usati come conservanti che possono diventare N-nitrosammine giungendo nello stomaco o tramite alcune forme di cottura: ne parleremo prossimamente. Stavolta parleremo di Hca, Pah o Ipa e Aa. Le Hca vengono prodotte durante la cottura della carne. Anche i Pah o Ipa possono essere prodotti durante la cottura di carne e svariati altri alimenti come latticini, frutta, verdura e cereali.

Le ammine eterocicliche sono generalmente sconosciute ai più, anzi viviamo nel mito della carne bella cotta e quelle righe nere della griglia sulla bistecca cotta sulla brace ci sembrano autostrade per il piacere gastronomico, ma non sono solo questo. Si iniziò a studiare ammine eterocicliche e idrocarburi policiclici aromatici dopo che vennero scoperte le ammine cancerogene del fumo di sigaretta. Si intuì, infatti, che le ammine derivanti dalla combustione della cottura non dovevano essere molto diverse da quelle della combustione del tabacco e il cibo bruciato, affumicato e cotto troppo o a temperatura troppo alta poteva essere sospettabile di stessi effetti dannosi per l’organismo rintracciati nel fumo di sigaretta. Verso la fine degli anni Novanta si scoprì che, in effetti, tempi e modalità di cottura potevano determinare composti potenzialmente cancerogeni nella carne. Sia chiaro, il problema non è la carne in sé, né la cottura casalinga piuttosto che quella professionale o viceversa, ma alcune condizioni di cottura. Sono, infatti, le modalità e i tempi di cottura della carne che possono causare la produzione di ammine eterocicliche anche chiamate Hca, con la sigla acronimica del loro nome in lingua inglese, e di idrocarburi policiclici aromatici (anche abbreviate in Ipa in italiano e Pah in inglese), che poi, a loro volta, possono essere la causa della formazione di composti mutageni, responsabili di tumori. Gli idrocarburi policiclici aromatici Pah o Ipa si sviluppano quando la carne viene cotta al barbecue, alla griglia e in generale in altre modalità di preparazione che prevedono la combustione di sostanze organiche come legno e carbone e di grassi alimentari di gocciolamento: gli Ipa si trasferiscono da quelli nel fumo e, tramite il fumo, si depositano sulla superficie delle carni. Ma anche la cottura di vegetali nello stesso modo può condurre ad Ipa o Pah, per esempio è stato appurato che le verdure grigliate, con le loro parti nere nere, contengono più Ipa delle verdure fresche. Esistono 250 specie di Ipa e 15 di questi sono stati riconosciuti mutogeni, cioè mutano il Dna di alcune cellule trasformandole in cellule tumorali. Il più noto di questi è il benzopirene. Le ammine eterocicliche si possono formare durante la cottura a causa delle temperature alte (da 125 a 300 gradi C° e oltre). Le Hca però si possono formare a temperature anche abbastanza basse, 125-150 gradi, se però la cottura è lunga, e invece dopo pochi minuti se le temperature sono più alte, 250-300 gradi e oltre e sono concentrate là dove la carne ha fatto una crosta dura di colore nero. Quindi, anche la frittura, se condotta fino a bruciare, può causarle. Come spiega l’Airc, Associazione Italiana per la ricerca sul cancro, «la cottura della carne alla griglia o in padella ha molti vantaggi: le alte temperature "sterilizzano" la carne diminuendo il pericolo di contaminazioni da microorganismi e causano cambiamenti nella struttura chimica delle proteine aumentandone la digeribilità e il potenziale nutritivo. Tuttavia nel processo si formano anche sostanze, come le ammine eterocicliche e gli idrocarburi policiclici aromatici, potenzialmente tossiche e cancerogene. Queste abbondano per esempio all’interno della classica «crosta bruciacchiata» della carne. Nel 2011 i risultati pubblicati sul British Journal of Cancer di uno studio condotto con 17.000 partecipanti hanno mostrato una frequenza maggiore di cancro al colon rispettivamente del 56 per cento e del 59 per cento in chi consumava la carne più grigliata o più cotta. È sempre meglio evitare una cottura eccessiva (a temperature troppo elevate e con la carne a contatto diretto con la fiamma), rimuovere le parti nere e prediligere altre forme di cottura più sane». Per esempio, cuocendo al vapore, cuocendo tramite stufatura, cuocendo tramite bollitura (ovvero calo la carne quando l’acqua bolle) o lessatura (pongo la carne in acqua a freddo e poi metto sul fuoco), cuocendo al cartoccio, non solo di carta forno ma anche di carta stagnola, cuocendo al forno in una sorta di mezzo cartoccio, cioè coprendo con carta stagnola la teglia che contiene le carni da arrostire, in modo da sfruttare meglio il vapore, come si fa abitualmente col pollo arrosto.

Specularmente, è utile ridurre le occasioni di grigliatura al barbecue e di frittura. Oppure ridurne l’assolutezza, per esempio si può ridurre il tempo di cottura alla griglia precuocendo in forno e poi spostando per finitura su griglia, così come si può «friggere» al forno. In caso di grigliatura, risulta utile anche girare spesso la carne per evitare di iperriscaldare e poi bruciare una sola zona e, naturalmente, rimuovere le parti carbonizzate. Molto utile per contrastare la formazione di Hca e Ipa nella carne risulta anche la marinatura prima della cottura, si possono usare vino, succo di limone o di arancia, tè verde, salsa di soia o altre salse, spezie e aromi come pepe, peperoncino, aglio, cipolla, zenzero, curry, curcuma: liquidi e spezie, ma anche verdure - o frutta - ricchi di vitamina C, antiossidanti e carotenoidi risultano utili ridurre eventuali livelli di composti nocivi. Utili se usati per marinare, ma anche se aggiunti in cottura. Ricordatevelo!

Negli alimenti più deperibili tanti potenziali pericoli per il nostro metabolismo

Le ammine che più ci riguardano, perché possiamo incamerarle attraverso il cibo, sono le ammine eterocicliche, viste nel pezzo accanto, e le ammine biogene che vediamo ora e che non hanno a che fare con la cottura. Le ammine biogene sono composti azotati prodotti per decarbossilazione microbica degli amminoacidi. Questi microrganismi sono presenti nell'ambiente, le ammine biogene, infatti, possono essere contenute in alimenti e bevande. Presentano maggiore concentrazione nei cibi velocemente deperibili, in particolar modo in quelli fermentati e ricchi di amminoacidi come pesci, carni, salumi, succhi di frutta, vino, cacao, latticini e formaggi. La decarbossilazione è una reazione che porta alla perdita di una molecola di anidride carbonica. Nel metabolismo degli esseri viventi è una reazione molto comune, viene solitamente catalizzata da una classe di enzimi chiamata decarbossilasi (o più formalmente carbossi-liasi, facenti parte della sotto-sottoclasse enzimatica Ec 4.1.1), i cui substrati sono in genere amminoacidi che vengono trasformati in ammine, spiega Wikipedia.

Comuni decarbossilazioni di amminoacidi ad ammine sono il passaggio, per esempio, da triptofano a serotonina, da fenilalanina a feniletilammina, da tirosina a noradrenalina, da istidina a istamina, da serina a etanolammina, da acido glutammico a Gaba, da lisina a cadaverina, da arginina ad agmatina, da ornitina a putrescina, da L-Dopa a dopamina. Come è facile da notare, alcuni di questi amminoacidi e delle conseguenti ammine, per esempio adrenalina, noradrenalina, serotonina e istamina sono elementi con una funzione fisiologica a noi utile e necessaria come neurotrasmettitori o ormoni. L’istamina, ad esempio, è un mediatore chimico delle allergie e quindi mangiare alimenti con un eccesso di istamina può condurre agli stessi sintomi di una reazione allergica. L’istamina, come la tiramina, non viene rilevata dall’uomo tramite l’olfatto ed ha azione psicoattiva e/o vasoattiva, quindi è facile intossicarsi, mentre altre ammine come putrescina, cadaverina e spermidina presentano un odore talmente forte da ricordare un tanfo che generalmente demotiva il consumo. In caso di assunzione, comunque, di un’alta quantità di queste ammine biogene i sintomi sono forte mal di testa, rush cutaneo, orticaria, sbalzi della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, difficoltà respiratorie. Nello specifico, l’istamina, che si può trovare nei lieviti, in alcuni formaggi, nel pesce, nel vino e in verdure come spinaci e pomodori libera adrenalina e noradrenalina, stimola la muscolatura liscia dell'utero, neuroni motori e sensoriali e gestisce la secrezione gastrica.

La tiramina si trova in lamponi, estratti di lieviti, pesce, pomodori, arance, avocado, banane, crauti, formaggi, prugne, salsicce e ha l'effetto di aumentare il battito cardiaco, la glicemia e l'emicrania, causare lacrimazione e salivazione. La putrescina, la cadaverina, la spermina e la spermidina che si trovano nel cibo proteico in stato di decomposizione, carne e pesce in primo luogo, sono innanzitutto in grado di potenziare la tossicità di altre ammine e poi causano collassi, ipotensione, bradicardia. La feniletilamina si trova nel cioccolato e nel vino rosso e, assunta in eccesso, determina mal di testa e ipertensione e rilascia noradrenalina. Le ammine biogene possono creare problemi o perché oggetto di un'ingestione eccessiva, ad esempio, mangio della carne praticamente marcia, oppure per un malfunzionamento, temporaneo o stabile, dei meccanismi fisiologici atti a neutralizzarle quando sono in eccesso. Un organismo sano, infatti, neutralizza le ammine biogene tramite il filtraggio effettuato dal fegato e tramite gli enzimi dell'intestino, per esempio la diaminossidasi neutralizza l'istamina, la moaminossidasi la tiramina. Sono abbreviate rispettivamente in Dao e Mao e se si assumono farmaci Dao inibitori o Mao inibitori allora il meccanismo detossificante si può temporaneamente inceppare.

Un fegato e un intestino perfettamente funzionanti, capaci di effettuare una detossificazione efficiente, possono invece contrastare un esubero, certo minimo, di ammine biogene senza problemi. Casi che invece possono scatenare una reazione perché il meccanismo di controllo fisiologico non è sufficiente sono quelli in cui si oltrepassano le date di scadenza (sempre meglio consumare un prodotto fresco prima che dopo la scadenza), si assumono quei farmaci inibitori, si sia soggetti allergici o che soffrono di emicrania.

Attenzione anche all’acrilammide. La trovate nei cibi ricchi di amidi

Altro composto da conoscere è l’acrilammide, sigla Aa. Come spiega il ministero della Salute, l’acrilammide è una sostanza chimica che si forma naturalmente nei prodotti alimentari amidacei durante la normale cottura ad alte temperature (frittura, cottura al forno e alla griglia e anche lavorazioni industriali a più di 120° con scarsa umidità). Si forma per lo più a partire da zuccheri e aminoacidi (principalmente un aminoacido chiamato asparagina) che sono naturalmente presenti in molti cibi. Studi su animali hanno dimostrato che l’acrilammide presente negli alimenti aumenta potenzialmente il rischio di sviluppare il cancro nei consumatori di tutte le fasce d’età: i bambini sono percentualmente più esposti al rischio rispetto a un adulto perché pesano meno.

Test di laboratorio su animali hanno dimostrato come l’acrilammide nei cibi venga assorbita dal tratto gastrointestinale, distribuita a gli organi e poi metabolizzata. Uno dei suoi metaboliti, la glicidammide, può causare problemi come mutazioni nel Dna cellulare aumentando il rischio di sviluppare tumori, ma potrebbe anche avere effetti nocivi sul sistema nervoso, sullo sviluppo pre e post natale e influire negativamente sul sistema riproduttivo maschile. Questo è quanto accade sugli animali, studi effettuati sull’uomo forniscono prove limitate e discordanti di un maggior rischio di sviluppare cancro al rene, all’endometrio e alle ovaie in associazione con l’esposizione alimentare all’acrilammide. I più importanti gruppi di alimenti che contribuiscono all’esposizione all’acrilammide sono i prodotti fritti a base di patate, il caffè, i biscotti, i cracker, i diversi tipi di pane croccante e il pane morbido. Gli esperti dell’Efsa hanno concluso che occorre effettuare ulteriori ricerche per confermare la validità di tali risultati tratti da studi sull’uomo e non è possibile stabilire una dose giornaliera sicura per la salute, ma si possono stimare degli intervalli di dosaggio oltre i quali è probabile che l’acrilammide causi un effetto misurabile. Dal 2017 esiste un regolamento europeo che ha fissato dei valori di riferimento per il contenuto di acrilammide per tipologia di alimenti. Per esempio, per il pane morbido a base di frumento: 50 microgrammi per chilo (µg/kg); per biscotti e fette biscottate per lattanti e per la prima infanzia: 150 µg/kg; caffè di torrefazione: 400µg/kg. Come si vede, l’acrilammide non è solo un problema della patatina fritta o arrosto bruciacchiata, ma può anche trovarsi nella bevanda calda più diffusa nella nostra nazione, il caffè. Nonostante i produttori siano invitati a rispettare questi limiti, adeguandosi a protocolli di produzione che riducano la formazione di acrilammide in cottura, attualmente non esiste alcun obbligo. Si è in attesa che la Commissione Europea si esprima circa un’eventuale revisione dei livelli di riferimento esistenti e sull’aggiunta di quelli di altri alimenti che non erano stati considerati nel 2017. Sono curiose alcune casistiche: i surrogati del caffè a base di cicoria generalmente contenevano in media sei volte più acrilammide (3mg/kg) dei succedanei a base di cereali (0,5 mg/kg); i prodotti fritti a base di pasta di patate (comprese patatine e snack) contenevano in genere il 20% in meno di acrilammide (338 µg/kg) di quelli ottenuti da patate fresche (392 µg/kg); le patate coltivate in terreno povero di zolfo accumulano di solito meno asparagina, e ciò riduce la formazione di acrilamide durante la cottura. Può essere utile sapere che influisce anche il metodo di conservazione: la conservazione delle patate a una temperatura inferiore agli 8° C di solito ne aumenta i livelli di zucchero, il che potrebbe portare a elevati livelli di acrilammide al termine della cottura; mettere in ammollo le fette di patate in acqua o in una soluzione di acido citrico può ridurre i livelli di acrilamide nelle patatine rispettivamente fino al 40% o al 75%. O la temperatura e la durata della trasformazione: i caffè a tostatura più chiara contenevano generalmente più acrilammide di quelli a tostatura media o scura (cioè tostati più a lungo), il che può aumentare l’esposizione media del 14%; test effettuati da produttori e organizzazioni dei consumatori indicano che di solito le friggitrici ad aria calda producono oltre il 30-40% di acrilammide in più rispetto alle normali friggitrici a olio; la temperatura di solito aumenta i livelli di acrilammide nelle patate fritte più del tempo di cottura; la frittura sopra i 175 ° C può portare a un notevole aumento dei livelli. Tostare il pane per cinque minuti invece di tre può aumentare il contenuto di acrilammide da 31 µg/kg fino a 118 µg/kg, a seconda del tipo di pane e temperatura del tostapane. Il consumo di pane ben abbrustolito, tuttavia, aumenta l'esposizione alimentare media complessiva solo del 2,4%. In linea generale, è preferibile dorare, e non bruciare, gli alimenti, così come variare le modalità di cottura. Bollire, cuocere a vapore, stufare in padella, al posto di friggere o arrostire, o anche friggere ma senza superare il punto di fumo e cambiando l'olio spesso può contribuire a ridurre l’esposizione complessiva dei consumatori.

Risulta poi importante seguire una dieta sana, mediterranea, ricca in fibre, anche, che aiutano a evitare una lunga permanenza nell’intestino delle sostanze potenzialmente dannose in grande quantità che abbiamo visto.

Continua a leggereRiduci

È gustosa da mangiare su carne, lasagne e pizza. Però può fare male. Le parti bruciate nella cottura sviluppano infatti composti nocivi, che hanno effetti cancerogeni. Come gli idrocarburi aromatici che possono mutare il nostro Dna.Gli amminoacidi che troviamo in alcuni prodotti si possono trasformare in sostanze tossiche, come la cadaverina e la tiramina. Teniamo d’occhio la data di scadenza.Studi scientifici dimostrano che l'acrilammide aumenta il rischio di tumori, soprattutto nei bambini.Lo speciale contiene tre articoli.I composti antinutrizionali possono essere di vario tipo: non nutrienti, come le fibre, e poi antinutrienti in senso stretto, dei quali fanno parte anche dei veri e propri composti tossici che si possono formare in alcune circostanze, come le ammine eterocicliche che compaiono in seguito alla cottura o alla degradazione di alcuni alimenti, per esempio le ammine eterocicliche delle carni cotte. Ebbene sì, ahinoi, seppure la crosticina marrone scuro o addirittura nera della carne alla griglia possa sembrarci succulenta e gustosissima, essa può portare con sé aspetti potenzialmente negativi. Idem la crosta nera della lasagna o della pizza. Buona? Può essere, ma non fa benissimo. Ricordate la puntata di Report che parlava della potenziale cancerogenità delle parti carbonizzate della pizza cotta (troppo) nel forno non pulito, intitolata «Non bruciamoci la pizza» e che fece tanto arrabbiare alcuni pizzaioli? Quelle parti carbonizzate e, con buona pace dei pizzaioli che s’infiammarono anch’essi, in effetti insalubri, sono gli idrocarburi policiclici aromatici. Ammine eterocicliche delle carni cotte? Idrocarburi policiclici aromatici? Cosa sono? Vediamolo. Durante la cottura di alcuni cibi, si possono sviluppare composti nocivi che potrebbero avere effetto tumorale. Parliamo di ammine eterocicliche (Hca), di idrocarburi policiclici aromatici (Pah in inglese, Ipa in italiano), di composti N-nitrosi (Noc) e di acrilammide (Aa). I composti N-nitrosi, cioè le nitrosammine, si formano quando in un alimento sono presenti ione nitrato che viene trasformato in ione nitrito già dalla saliva durante la masticazione e nitriti usati come conservanti che possono diventare N-nitrosammine giungendo nello stomaco o tramite alcune forme di cottura: ne parleremo prossimamente. Stavolta parleremo di Hca, Pah o Ipa e Aa. Le Hca vengono prodotte durante la cottura della carne. Anche i Pah o Ipa possono essere prodotti durante la cottura di carne e svariati altri alimenti come latticini, frutta, verdura e cereali. Le ammine eterocicliche sono generalmente sconosciute ai più, anzi viviamo nel mito della carne bella cotta e quelle righe nere della griglia sulla bistecca cotta sulla brace ci sembrano autostrade per il piacere gastronomico, ma non sono solo questo. Si iniziò a studiare ammine eterocicliche e idrocarburi policiclici aromatici dopo che vennero scoperte le ammine cancerogene del fumo di sigaretta. Si intuì, infatti, che le ammine derivanti dalla combustione della cottura non dovevano essere molto diverse da quelle della combustione del tabacco e il cibo bruciato, affumicato e cotto troppo o a temperatura troppo alta poteva essere sospettabile di stessi effetti dannosi per l’organismo rintracciati nel fumo di sigaretta. Verso la fine degli anni Novanta si scoprì che, in effetti, tempi e modalità di cottura potevano determinare composti potenzialmente cancerogeni nella carne. Sia chiaro, il problema non è la carne in sé, né la cottura casalinga piuttosto che quella professionale o viceversa, ma alcune condizioni di cottura. Sono, infatti, le modalità e i tempi di cottura della carne che possono causare la produzione di ammine eterocicliche anche chiamate Hca, con la sigla acronimica del loro nome in lingua inglese, e di idrocarburi policiclici aromatici (anche abbreviate in Ipa in italiano e Pah in inglese), che poi, a loro volta, possono essere la causa della formazione di composti mutageni, responsabili di tumori. Gli idrocarburi policiclici aromatici Pah o Ipa si sviluppano quando la carne viene cotta al barbecue, alla griglia e in generale in altre modalità di preparazione che prevedono la combustione di sostanze organiche come legno e carbone e di grassi alimentari di gocciolamento: gli Ipa si trasferiscono da quelli nel fumo e, tramite il fumo, si depositano sulla superficie delle carni. Ma anche la cottura di vegetali nello stesso modo può condurre ad Ipa o Pah, per esempio è stato appurato che le verdure grigliate, con le loro parti nere nere, contengono più Ipa delle verdure fresche. Esistono 250 specie di Ipa e 15 di questi sono stati riconosciuti mutogeni, cioè mutano il Dna di alcune cellule trasformandole in cellule tumorali. Il più noto di questi è il benzopirene. Le ammine eterocicliche si possono formare durante la cottura a causa delle temperature alte (da 125 a 300 gradi C° e oltre). Le Hca però si possono formare a temperature anche abbastanza basse, 125-150 gradi, se però la cottura è lunga, e invece dopo pochi minuti se le temperature sono più alte, 250-300 gradi e oltre e sono concentrate là dove la carne ha fatto una crosta dura di colore nero. Quindi, anche la frittura, se condotta fino a bruciare, può causarle. Come spiega l’Airc, Associazione Italiana per la ricerca sul cancro, «la cottura della carne alla griglia o in padella ha molti vantaggi: le alte temperature "sterilizzano" la carne diminuendo il pericolo di contaminazioni da microorganismi e causano cambiamenti nella struttura chimica delle proteine aumentandone la digeribilità e il potenziale nutritivo. Tuttavia nel processo si formano anche sostanze, come le ammine eterocicliche e gli idrocarburi policiclici aromatici, potenzialmente tossiche e cancerogene. Queste abbondano per esempio all’interno della classica «crosta bruciacchiata» della carne. Nel 2011 i risultati pubblicati sul British Journal of Cancer di uno studio condotto con 17.000 partecipanti hanno mostrato una frequenza maggiore di cancro al colon rispettivamente del 56 per cento e del 59 per cento in chi consumava la carne più grigliata o più cotta. È sempre meglio evitare una cottura eccessiva (a temperature troppo elevate e con la carne a contatto diretto con la fiamma), rimuovere le parti nere e prediligere altre forme di cottura più sane». Per esempio, cuocendo al vapore, cuocendo tramite stufatura, cuocendo tramite bollitura (ovvero calo la carne quando l’acqua bolle) o lessatura (pongo la carne in acqua a freddo e poi metto sul fuoco), cuocendo al cartoccio, non solo di carta forno ma anche di carta stagnola, cuocendo al forno in una sorta di mezzo cartoccio, cioè coprendo con carta stagnola la teglia che contiene le carni da arrostire, in modo da sfruttare meglio il vapore, come si fa abitualmente col pollo arrosto. Specularmente, è utile ridurre le occasioni di grigliatura al barbecue e di frittura. Oppure ridurne l’assolutezza, per esempio si può ridurre il tempo di cottura alla griglia precuocendo in forno e poi spostando per finitura su griglia, così come si può «friggere» al forno. In caso di grigliatura, risulta utile anche girare spesso la carne per evitare di iperriscaldare e poi bruciare una sola zona e, naturalmente, rimuovere le parti carbonizzate. Molto utile per contrastare la formazione di Hca e Ipa nella carne risulta anche la marinatura prima della cottura, si possono usare vino, succo di limone o di arancia, tè verde, salsa di soia o altre salse, spezie e aromi come pepe, peperoncino, aglio, cipolla, zenzero, curry, curcuma: liquidi e spezie, ma anche verdure - o frutta - ricchi di vitamina C, antiossidanti e carotenoidi risultano utili ridurre eventuali livelli di composti nocivi. Utili se usati per marinare, ma anche se aggiunti in cottura. Ricordatevelo!<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/occhio-alla-crosta-2667171400.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="negli-alimenti-piu-deperibili-tanti-potenziali-pericoli-per-il-nostro-metabolismo" data-post-id="2667171400" data-published-at="1707146146" data-use-pagination="False"> Negli alimenti più deperibili tanti potenziali pericoli per il nostro metabolismo Le ammine che più ci riguardano, perché possiamo incamerarle attraverso il cibo, sono le ammine eterocicliche, viste nel pezzo accanto, e le ammine biogene che vediamo ora e che non hanno a che fare con la cottura. Le ammine biogene sono composti azotati prodotti per decarbossilazione microbica degli amminoacidi. Questi microrganismi sono presenti nell'ambiente, le ammine biogene, infatti, possono essere contenute in alimenti e bevande. Presentano maggiore concentrazione nei cibi velocemente deperibili, in particolar modo in quelli fermentati e ricchi di amminoacidi come pesci, carni, salumi, succhi di frutta, vino, cacao, latticini e formaggi. La decarbossilazione è una reazione che porta alla perdita di una molecola di anidride carbonica. Nel metabolismo degli esseri viventi è una reazione molto comune, viene solitamente catalizzata da una classe di enzimi chiamata decarbossilasi (o più formalmente carbossi-liasi, facenti parte della sotto-sottoclasse enzimatica Ec 4.1.1), i cui substrati sono in genere amminoacidi che vengono trasformati in ammine, spiega Wikipedia. Comuni decarbossilazioni di amminoacidi ad ammine sono il passaggio, per esempio, da triptofano a serotonina, da fenilalanina a feniletilammina, da tirosina a noradrenalina, da istidina a istamina, da serina a etanolammina, da acido glutammico a Gaba, da lisina a cadaverina, da arginina ad agmatina, da ornitina a putrescina, da L-Dopa a dopamina. Come è facile da notare, alcuni di questi amminoacidi e delle conseguenti ammine, per esempio adrenalina, noradrenalina, serotonina e istamina sono elementi con una funzione fisiologica a noi utile e necessaria come neurotrasmettitori o ormoni. L’istamina, ad esempio, è un mediatore chimico delle allergie e quindi mangiare alimenti con un eccesso di istamina può condurre agli stessi sintomi di una reazione allergica. L’istamina, come la tiramina, non viene rilevata dall’uomo tramite l’olfatto ed ha azione psicoattiva e/o vasoattiva, quindi è facile intossicarsi, mentre altre ammine come putrescina, cadaverina e spermidina presentano un odore talmente forte da ricordare un tanfo che generalmente demotiva il consumo. In caso di assunzione, comunque, di un’alta quantità di queste ammine biogene i sintomi sono forte mal di testa, rush cutaneo, orticaria, sbalzi della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, difficoltà respiratorie. Nello specifico, l’istamina, che si può trovare nei lieviti, in alcuni formaggi, nel pesce, nel vino e in verdure come spinaci e pomodori libera adrenalina e noradrenalina, stimola la muscolatura liscia dell'utero, neuroni motori e sensoriali e gestisce la secrezione gastrica. La tiramina si trova in lamponi, estratti di lieviti, pesce, pomodori, arance, avocado, banane, crauti, formaggi, prugne, salsicce e ha l'effetto di aumentare il battito cardiaco, la glicemia e l'emicrania, causare lacrimazione e salivazione. La putrescina, la cadaverina, la spermina e la spermidina che si trovano nel cibo proteico in stato di decomposizione, carne e pesce in primo luogo, sono innanzitutto in grado di potenziare la tossicità di altre ammine e poi causano collassi, ipotensione, bradicardia. La feniletilamina si trova nel cioccolato e nel vino rosso e, assunta in eccesso, determina mal di testa e ipertensione e rilascia noradrenalina. Le ammine biogene possono creare problemi o perché oggetto di un'ingestione eccessiva, ad esempio, mangio della carne praticamente marcia, oppure per un malfunzionamento, temporaneo o stabile, dei meccanismi fisiologici atti a neutralizzarle quando sono in eccesso. Un organismo sano, infatti, neutralizza le ammine biogene tramite il filtraggio effettuato dal fegato e tramite gli enzimi dell'intestino, per esempio la diaminossidasi neutralizza l'istamina, la moaminossidasi la tiramina. Sono abbreviate rispettivamente in Dao e Mao e se si assumono farmaci Dao inibitori o Mao inibitori allora il meccanismo detossificante si può temporaneamente inceppare. Un fegato e un intestino perfettamente funzionanti, capaci di effettuare una detossificazione efficiente, possono invece contrastare un esubero, certo minimo, di ammine biogene senza problemi. Casi che invece possono scatenare una reazione perché il meccanismo di controllo fisiologico non è sufficiente sono quelli in cui si oltrepassano le date di scadenza (sempre meglio consumare un prodotto fresco prima che dopo la scadenza), si assumono quei farmaci inibitori, si sia soggetti allergici o che soffrono di emicrania. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/occhio-alla-crosta-2667171400.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="attenzione-anche-allacrilammide-la-trovate-nei-cibi-ricchi-di-amidi" data-post-id="2667171400" data-published-at="1707146146" data-use-pagination="False"> Attenzione anche all’acrilammide. La trovate nei cibi ricchi di amidi Altro composto da conoscere è l’acrilammide, sigla Aa. Come spiega il ministero della Salute, l’acrilammide è una sostanza chimica che si forma naturalmente nei prodotti alimentari amidacei durante la normale cottura ad alte temperature (frittura, cottura al forno e alla griglia e anche lavorazioni industriali a più di 120° con scarsa umidità). Si forma per lo più a partire da zuccheri e aminoacidi (principalmente un aminoacido chiamato asparagina) che sono naturalmente presenti in molti cibi. Studi su animali hanno dimostrato che l’acrilammide presente negli alimenti aumenta potenzialmente il rischio di sviluppare il cancro nei consumatori di tutte le fasce d’età: i bambini sono percentualmente più esposti al rischio rispetto a un adulto perché pesano meno. Test di laboratorio su animali hanno dimostrato come l’acrilammide nei cibi venga assorbita dal tratto gastrointestinale, distribuita a gli organi e poi metabolizzata. Uno dei suoi metaboliti, la glicidammide, può causare problemi come mutazioni nel Dna cellulare aumentando il rischio di sviluppare tumori, ma potrebbe anche avere effetti nocivi sul sistema nervoso, sullo sviluppo pre e post natale e influire negativamente sul sistema riproduttivo maschile. Questo è quanto accade sugli animali, studi effettuati sull’uomo forniscono prove limitate e discordanti di un maggior rischio di sviluppare cancro al rene, all’endometrio e alle ovaie in associazione con l’esposizione alimentare all’acrilammide. I più importanti gruppi di alimenti che contribuiscono all’esposizione all’acrilammide sono i prodotti fritti a base di patate, il caffè, i biscotti, i cracker, i diversi tipi di pane croccante e il pane morbido. Gli esperti dell’Efsa hanno concluso che occorre effettuare ulteriori ricerche per confermare la validità di tali risultati tratti da studi sull’uomo e non è possibile stabilire una dose giornaliera sicura per la salute, ma si possono stimare degli intervalli di dosaggio oltre i quali è probabile che l’acrilammide causi un effetto misurabile. Dal 2017 esiste un regolamento europeo che ha fissato dei valori di riferimento per il contenuto di acrilammide per tipologia di alimenti. Per esempio, per il pane morbido a base di frumento: 50 microgrammi per chilo (µg/kg); per biscotti e fette biscottate per lattanti e per la prima infanzia: 150 µg/kg; caffè di torrefazione: 400µg/kg. Come si vede, l’acrilammide non è solo un problema della patatina fritta o arrosto bruciacchiata, ma può anche trovarsi nella bevanda calda più diffusa nella nostra nazione, il caffè. Nonostante i produttori siano invitati a rispettare questi limiti, adeguandosi a protocolli di produzione che riducano la formazione di acrilammide in cottura, attualmente non esiste alcun obbligo. Si è in attesa che la Commissione Europea si esprima circa un’eventuale revisione dei livelli di riferimento esistenti e sull’aggiunta di quelli di altri alimenti che non erano stati considerati nel 2017. Sono curiose alcune casistiche: i surrogati del caffè a base di cicoria generalmente contenevano in media sei volte più acrilammide (3mg/kg) dei succedanei a base di cereali (0,5 mg/kg); i prodotti fritti a base di pasta di patate (comprese patatine e snack) contenevano in genere il 20% in meno di acrilammide (338 µg/kg) di quelli ottenuti da patate fresche (392 µg/kg); le patate coltivate in terreno povero di zolfo accumulano di solito meno asparagina, e ciò riduce la formazione di acrilamide durante la cottura. Può essere utile sapere che influisce anche il metodo di conservazione: la conservazione delle patate a una temperatura inferiore agli 8° C di solito ne aumenta i livelli di zucchero, il che potrebbe portare a elevati livelli di acrilammide al termine della cottura; mettere in ammollo le fette di patate in acqua o in una soluzione di acido citrico può ridurre i livelli di acrilamide nelle patatine rispettivamente fino al 40% o al 75%. O la temperatura e la durata della trasformazione: i caffè a tostatura più chiara contenevano generalmente più acrilammide di quelli a tostatura media o scura (cioè tostati più a lungo), il che può aumentare l’esposizione media del 14%; test effettuati da produttori e organizzazioni dei consumatori indicano che di solito le friggitrici ad aria calda producono oltre il 30-40% di acrilammide in più rispetto alle normali friggitrici a olio; la temperatura di solito aumenta i livelli di acrilammide nelle patate fritte più del tempo di cottura; la frittura sopra i 175 ° C può portare a un notevole aumento dei livelli. Tostare il pane per cinque minuti invece di tre può aumentare il contenuto di acrilammide da 31 µg/kg fino a 118 µg/kg, a seconda del tipo di pane e temperatura del tostapane. Il consumo di pane ben abbrustolito, tuttavia, aumenta l'esposizione alimentare media complessiva solo del 2,4%. In linea generale, è preferibile dorare, e non bruciare, gli alimenti, così come variare le modalità di cottura. Bollire, cuocere a vapore, stufare in padella, al posto di friggere o arrostire, o anche friggere ma senza superare il punto di fumo e cambiando l'olio spesso può contribuire a ridurre l’esposizione complessiva dei consumatori. Risulta poi importante seguire una dieta sana, mediterranea, ricca in fibre, anche, che aiutano a evitare una lunga permanenza nell’intestino delle sostanze potenzialmente dannose in grande quantità che abbiamo visto.

La staffetta italiana festeggia dopo aver vinto il bronzo nella finale maschile della staffetta 5000 metri delle gare di pattinaggio di velocità su pista corta ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 (Ansa)

Fontana chiude sulle ginocchia, una caduta in batteria ne limita le potenzialità. Finisce addosso alla polacca Kamila Sellier, è costretta a farsi massaggiare la schiena dolorante dal marito allenatore Anthony Lobello. Ma non ci sono unguenti, lei scricchiola e non può nulla per arginare la vitalità delle coreane Kim e Choi. Terza la statunitense Corinne Stoddard. Comunque la regina della Valtellina colleziona un oro, due argenti e il record storico delle 14 medaglie. Può bastare, anche lei è umana.

Dal resto della truppa arriva la medaglia d’oro del sorriso, chi si contenta gode. Niente di più per l’Italia ingrassata a suon di podi che si affaccia all’ovale ghiacciato di Rho Fiera per l’ennesimo trionfo di Francesca Lollobrigida. Ma anche lei è sazia e sembra dire con quello sguardo sornione: due ori in una settimana, cosa volete di più? Nei 1.500 del Pattinaggio velocità la testa della mammina laziale è sul pezzo ma le gambe paiono legnose; è solo 13ª nella sfida vinta dall’olandese Antoinette Rijpma-De Jong. La nuova Lollo ci aveva avvertiti: «Non aspettatevi medaglie, gareggio per preparare la mass start di sabato, a quella tengo molto». Così saremo di nuovo qui domani nello Speed skating stadium per una chiusura da apoteosi. Nel mirino c’è il terzo oro nella stessa Olimpiade, mai nessun italiano ci è riuscito. A due ci sono lei, Alberto Tomba, Manuela Di Centa, Federica Brignone. E con un problemino da niente: la prova con partenza in linea può riservare ogni sorpresa, visto che somiglia all’uscita da una scuola elementare al suono della campanella, cartellate comprese.

Prima dei fuochi d’artificio notturni nello Short Track, facciamo i conti con un venerdì di occasioni perdute soprattutto nel Biathlon, dove si consuma il dramma sportivo di Tommaso Giacomel, già argento nella staffetta mista, che per qualche minuto si ritrova in testa nella mass start 15 km. Il guerriero di Vipiteno sogna l’oro, sembra imbattibile ma è costretto a fermarsi per un improvviso dolore al costato e conclude i suoi Giochi in infermeria. Un minuto dopo lo stop sta già meglio, ma non era il caso di rischiare.

«La salute viene prima delle gare, quello che ha fatto è corretto», spiega l’allenatore di tiro Fabio Cianciana. Al poligono Tommaso era stato impeccabile (zero errori). Adesso ha le gomme a terra e su Instagram scrive: «Il corpo ha smesso di funzionare, facevo fatica respirare. È stato devastante. Molte cose mi passano per la testa, frustrazione, rabbia delusione». Sul podio finiscono i due norvegesi Johannes Dale-Skjevdal (oro) e Sturla Laegreid. Bronzo al francese Quentin Maillet.

In casa americana si contano gli interventi chirurgici per ripristinare il fisico da Robocop di Lindsey Vonn: oggi è andata sotto i ferri per la sesta volta e sorride da Instagram. Da simbolo di positività, lei si sente fortunata. Non come il cinese Haipeng Sheng, che si è dimenticato il cellulare in una tasca dei calzoni e l’ha perso durante un salto Freestyle. È arrivato 20º ma lo smartphone funziona, gli amici possono spernacchiarlo.

Il resto è hockey. Il primo finalista è il Canada, che arriva alla sfida per l’oro dopo un 3-2 in rimonta sulla Finlandia. Senza Sidney Crosby, uno dei migliori giocatori della storia, e al termine di una sfida rocambolesca: in vantaggio 2-0 gli scandinavi si fanno riprendere e superare a 35’’ dalla sirena finale con un gol contestatissimo per un fuorigioco millimetrico. Gli arbitri convalidano, i canadesi esultano e aspettano gli Stati Uniti (nella notte la semifinale con la Slovacchia) per il Miracle Nhl di domani, prima della cerimonia di chiusura all’Arena di Verona, alla quale parteciperà in tribuna d’onore anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dovesse arrivare a sorpresa Trump, lei si è portata avanti.

Domani gli azzurri sparano le penultime cartucce a calendario pieno. Nella maratona del Fondo - 50 km con le barbe gelate e il cuore in gola - va in onda il canto del cigno del formidabile Federico Pellegrino. Nel Biathlon sono possibili dolci sorprese dalla coppia Dorothea Wierer (fin qui perdente) e Lara Vittozzi (fin qui vincente). Poi la già citata chiusura del Pattinaggio velocità con le tonnare mass start uomini e donne, dove Andrea Giovannini può farsi onore e lady Lollobrigida può compiere l’impresa dei tre ori. E da sconosciuta agli sportivi da divano, entrare nella leggenda. Non l’abbiamo vista arrivare.

Continua a leggereRiduci

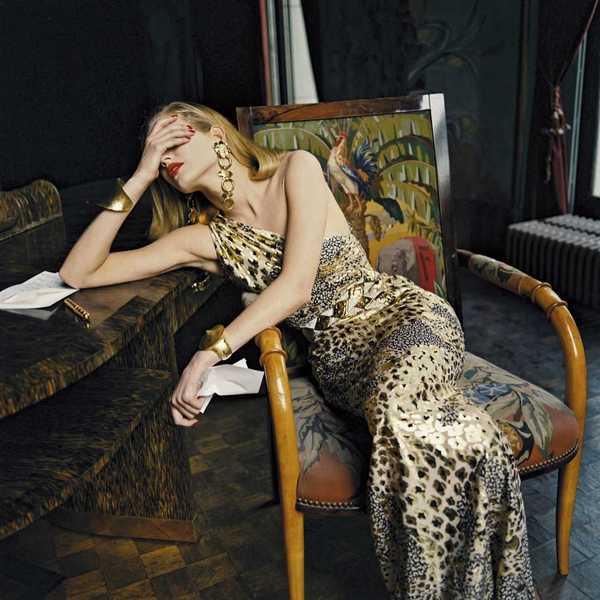

Helmut Newton. Monica Bellucci, Blumarine, Monaco 1992 © Helmut Newton Foundabon

Tedesco di origine ebree naturalizzato australiano, di Helmut Newton (1920-2004) si è visto, detto e scritto di tutto. Fotografo «imperfetto», di se amava dire che «bisogna essere all’altezza della propria cattiva reputazione» e lui, nel bene e nel male, all’altezza della propria fama lo è sempre stato. Irriverente e trasgressivo, Newton voleva, amava e creava immagini forti, di quelle che lasciano il segno. E forti, altere, provocanti, ambigue, enigmatiche erano le sue donne, le modelle che immortalava nei suoi scatti senza tempo e fuori dal tempo. In bianco e nero soprattutto (pur senza disdegnare il colore, nonostante fosse daltonico...), con quei sapienti giochi di luce e ombre che sono il suo tratto distintivo. Donne di una bellezza inarrivabile, eleganti ed erotiche, che Newton, strizzando l’occhio al voyerismo e al sadomaso, ritraeva strette in corsetti di pelle, tacchi vertiginosi, lingerie provocanti, pose al limite della decenza: per alcuni, nessuno come lui ha saputo esaltare l’universo femminile; per altri, nessuno più di lui ne ha degradato la dignità. Il dibattito è tutt’ora aperto, e prendere una posizione non è poi così semplice. Ma una cosa è certa: nessuno può metterne in discussione la genialità.

Newton, ogni volta, riesce a stupire. E anche il «già visto» diventa novità. Come in questa mostra allestita a Caraglio (CN), negli originali spazi di un setificio seicentesco nato per intrecciare fili di seta e produrre tessuti preziosi, un’esposizione che raccoglie oltre 100 scatti del grande Maestro e che già nel titolo, Intrecci, rivela un rapporto profondo fra le immagini esposte e il luogo che le ospita, una sorta di connessione tra le « trame materiali » della tradizione tessile e quelle concettuali, elementi imprescindibili di tutti i lavori di Helmut Newton. Ricercatissimo da stilisti e riviste (Vogue F, Elle Francia e Queen Magazine solo per citarne alcune…), amato da top model ed attrici (per lui hanno posato, fra le altre, Monica Bellucci e Kate Moss, Carla Bruni ed Eva Herzigova), Newton ha saputo rivoluzionare e ridefinire i canoni della fotografia patinata, che con lui - inarrivabile nel creare immagini accuratamente inscenate - diventa linguaggio teatrale ed evocativo, suscitando spesso scandalo: come nel 1981, quando dopo un servizio fotografico di moda per Vogue Italia e Francia chiese alle modelle di spogliarsi per ritrarle nella stessa posa, ma nude…

La Mostra

Appositamente concepito per il Filatoio di Caraglio e curato da Matthias Harder, direttore della Helmut Newton Foundation di Berlino ( «L’ex setificio, un bellissimo edificio storico da tempo utilizzato per scopi culturali, è il luogo perfetto per una mostra di Helmut Newton incentrata sulla sua fotografia di moda più tarda… Oltre ad alcune delle fotografie iconiche di Helmut Newton, i visitatori avranno modo di scoprire anche numerosi scatti meno conosciuti e, così, di riscoprire la sua opera più celebre» ha dichiarato il curatore in occasione dell’inaugurazione), il ricco percorso espositivo si snoda attraverso otto sale, regalando al visitatore, già da subito, gli scatti più iconici di Newton, quelli che lo hanno reso uno dei fotografi di moda più famosi e influenti del XX secolo: particolarmente significativo, fra i vari ritratti di celebrità, il suo primo nudo, quello di Charlotte Rampling all’Hôtel Nord-Pinus di Arles nel 1973.

Di foto in foto, si passa alle immagini realizzate per le grandi committenze della moda (dal sodalizio decennale con Yves Saint Laurent alle celebri campagne pubblicitarie pensate per Versace e Anna Molinari) e della pubblicità: straordinarie, in mostra, la selezione di sette fotografie realizzate da Newton per la Lavazza, dove - nell’immagine centrale - una modella seminuda e con gli occhi bendati posa sotto il logo del marchio, dipinto con vernice spray su una parete grigia e spoglia.

Genio assoluto nell’uso della «mood photography», la tecnica che evoca il prodotto pubblicizzato senza mai rivelarlo in maniera esplicita, nei mitici anni ’90 firmò indimenticabili campagne pubblicitarie per lanciare i profumi di Laura Biagiotti e Yves Saint Laurent e le borse del marchio italiano Redwall.

Moda, bellezza, seduzione, ambiguità, arte, trasgressione, ironia, potere, genialità: in questa mostra c’è davvero tutto Newton e tutti i suoi Intrecci biografici, professionali e narrativi.

Continua a leggereRiduci

Papa Leone XIV (Ansa)

Una partecipazione, quella di Leone XVI, inattesa e che segue l’udienza del 26 gennaio concessa dal pontefice al presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz. Una partecipazione che assomiglia a una risposta senza troppe parole a certi gossip e chiacchiere da social che aleggiano su Comunione e Liberazione dopo i travagli vissuti in seguito alle dimissioni da presidente della Fraternità di don Julian Carron.

Papa Leone XIV sarà al Meeting sabato 22 agosto nel pomeriggio e poi presiederà una messa con i fedeli della diocesi di Rimini. La partecipazione all’evento del pontefice è stata diffusa ieri, insieme a un programma di visite che papa Prevost terrà in Italia nei prossimi mesi. Oltre a partecipare alla quarantasettesima edizioni del Meeting, il Papa sarà a Pompei e Napoli l’8 maggio, quindi il 23 maggio visiterà le Terre dei Fuochi, il 20 giugno andrà a Pavia sulla tomba del santo a lui più caro, Sant’Agostino, quindi il 4 luglio sarà a Lampedusa, sulle orme del predecessore Francesco (che sull’isola fece il suo primo viaggio). Il 6 agosto papa Leone XIV andrà, invece, a Santa Maria degli Angeli ad Assisi, per incontrare i giovani riuniti per l’ottocentesimo anniversario del Transito di San Francesco.

Un vero e proprio «tour» italiano quello programmato da papa Leone XIV che sempre ieri ha incontrato i preti della diocesi di Roma ricordando loro che «dobbiamo riconoscere che parte della nostra gente battezzata non sperimenta la propria appartenenza alla Chiesa, e ciò invita a vigilare anche su una sacramentalizzazione senza altre forme di evangelizzazione». Di fronte a una «crescente erosione della pratica religiosa», ha detto il Papa ai preti romani, non è più possibile applicare una «pastorale ordinaria […] che si preoccupa anzitutto di garantire l’amministrazione dei sacramenti», ma è «urgente ritornare ad annunciare il Vangelo: questa è la priorità». Se tra fede e sacramenti c’è una reciprocità essenziale è chiaro che la conclamata crisi di fede svuota dall’interno questo rapporto e riduce il sacramento, quando va bene, a consuetudine sociale.

Il viaggio in Italia del Papa andrà a toccare diversi punti nodali della vita pubblica e religiosa del Belpaese, e il Papa, ricordiamolo, è anche primate d’Italia. Da Pompei, a Lampedusa, da San Francesco a Sant’Agostino, fino appunto al Meeting di Rimini c’è un filo rosso che probabilmente segna questo tour, il desiderio del pontefice di ridare priorità all’annuncio del Vangelo davanti a una realtà sociale e culturale che appare stanca e ormai priva del nerbo di quei principi che hanno «fatto l’Italia». E gli italiani.

Proprio Giovanni Paolo II al Meeting di Rimini nel 1982 citava Sant’Agostino nell’apertura delle sue celebri Confessioni, laddove il santo ricorda che «il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Te». «Siamo fatti per il Signore», chiosava Giovanni Paolo II, «che ha stampato in noi l’orma immortale della sua potenza e del suo amore. Le grandi risorse dell’uomo nascono di qui, sono qui, e solo in Dio trovano la loro salvaguardia». Così papa Wojtyla davanti al popolo del Meeting con parole che probabilmente sono molto vicine al sentire di papa Prevost. Il presidente della Fraternità di CL, Davide Prosperi, ha dichiarato: «Siamo profondamente grati al Santo Padre per aver accolto il nostro invito: la sua partecipazione rappresenta per noi un segno di affetto molto desiderato».

Continua a leggereRiduci

La famiglia Trevallion (Ansa)

Ieri abbiamo pubblicato un testo scritto da questa donna che da troppo tempo soffre, e che era estremamente eloquente riguardo alla situazione in cui tutta la famiglia si ritrova. Il problema è che siamo di fronte a un dramma nel dramma. Quel documento - che è vero e importante - nasce come una comunicazione privata tra Catherine e le due donne che hanno la responsabilità dei suoi figli, e cioè Maria Luisa Palladino e Marika Bolognese, rispettivamente tutrice e curatrice dei tre minori. Secondo gli avvocati della famiglia, la tutrice, durante uno degli ultimi incontri, avrebbe sollecitato Catherine a esporre il proprio disagio e i motivi per cui secondo lei si sarebbe incrinato il rapporto con le istituzioni. Ebbene, Catherine ha accolto l’invito e scritto un lungo messaggio Whatsapp. La tutrice, per tutta risposta, ha preso quel messaggio e lo ha allegato alla relazione consegnata al tribunale. Perché lo ha fatto? Beh, per dimostrare la riottosità della madre.

Secondo la tutrice, infatti, quel messaggio è segno di «una totale chiusura al confronto da parte della madre con la scrivente, il cui atteggiamento è divenuto palesemente non dialogante». Catherine viene accusata di avere «mosso gravi addebiti alla scrivente (la tutrice, ndr), accusandola di trascurare il supremo interesse dei minori e di ignorare asseriti episodi di gravità verificatisi presso la struttura ospitante». Insomma, secondo la signora Palladino «si evidenzia un progressivo e allarmante irrigidimento dei minori nei confronti della scrivente che li ha incontrati plurime volte durante l’intero periodo, con cadenza quasi settimanale. Si osserva un mutamento involutivo nelle dinamiche relazionali, se in una prima fase era possibile mantenere un confronto costante, anche sereno e giocoso, nell’ultimo periodo - in coincidenza con il più brusco atteggiamento della madre - i minori tendono a sottrarsi sistematicamente all’interazione anche in forma di gioco».

Quella lettera, conferma alla Verità Tonino Cantelmi, autorevole esperto e consulente dei Trevallion, «è un messaggio che Catherine ha ritenuto di voler mandare alla tutrice e alla curatrice, e che loro hanno invece interpretato come ulteriore dimostrazione di ostilità, depositandolo in tribunale. Ma di fatto», continua Cantelmi, «quel testo esprime tutto il dolore di Catherine, e dal mio punto di vista, certifica perfettamente l’incapacità della tutrice, della curatrice e dell’assistente sociale di vedere il dolore di una madre e anche il dolore dei bambini. È un dolore che rimane invisibile agli occhi di quasi tutti quelli che si occupano dal punto di vista istituzionale di questa vicenda».

Constatare questo fatto mette i brividi. Una mamma sofferente viene invitata a confidarsi e quando lo fa le sue parole sono usate contro di lei come presunta prova della sua inadeguatezza. E non è tutto. Nei confronti di Catherine sembra esserci una particolare insistenza, come se la avessero presa di mira o individuata quale anello debole della catena famigliare. Per settimane sono state fatte trapelare mezze verità e indiscrezioni al fine di metterla in cattiva luce presso l’opinione pubblica. E come se non bastasse, durante i colloqui psicologici è stata sottoposta a un pesantissimo fuoco di fila di domande. Ben 570 quesiti, tanto che a un certo punto la poveretta è crollata.

«Ho molte perplessità su come è stata organizzata la seduta per questi test», dice Cantelmi. «Catherine ha tanto dolore, se avessimo dovuto fare tutto quello che era previsto avremmo finito forse per le 10 di sera. Dettaglieremo le nostre perplessità nelle sedi opportune. Abbiamo dato tutto il supporto possibile alla testista perché le cose venissero fatte bene: abbiamo una certa esperienza e forse potremmo, se accettassero il nostro aiuto, rendere le cose più semplici. Ma se non lo fanno ciascuno di assumerà le sue responsabilità».

Per Cantelmi, a questo punto, di responsabilità da assumersi ce ne sono parecchie. «Dal mio punto di vista - e non solo dal mio - non c’erano gli estremi per una sottrazione, un prelievo così doloroso. C’è stato un errore. Oggi ci rendiamo conto che quanto fatto è più dannoso di ciò che si voleva riparare, ma non ci sono il coraggio, la forza, la capacità autocritica di tornare indietro. Ho assistito con stupore, per esempio, alla difesa d’ufficio di quanto è stato fatto da parte della presidente dell’Ordine degli assistenti sociali d’Abruzzo. Sarebbe più produttivo interrogarsi sul perché la maggior parte degli italiani, quando si parla di assistenti sociali, li immagini sottrattori di minori e non benefattori... In questo caso il prelievo si sta dimostrando drammaticamente controproducente. Bisognerebbe allora fare autocritica e tornare indietro.

A quanto pare, però, non c’è alcuna intenzione di riavvolgere il nastro. E nel frattempo va avanti con tempi discutibili la perizia psicologica sui genitori. «Questa perizia», spiega Cantelmi, «è partita in ritardo perché non si trovava un traduttore per fare una mediazione linguistica decente. Questo già la dice lunga. Questo traduttore, tra l’altro, ha degli impegni per cui ha accettato con delle limitazioni, di conseguenza ci sono dei periodi di sospensione. Io sono molto perplesso», continua il professore, «sull’azione della ausiliaria che deve fare i test o ha iniziato a fare i test con i genitori, sulle sue reali competenze e sulle sue reali capacità di mediazione. Inoltre questa perizia, a mio parere, oggi è largamente superata da tutti i dati che abbiamo a disposizione, provenienti anche dal team di neuropsichiatria infantile dell’Asl di Vasto che dichiara senza ombra di dubbio che questi genitori sono dei validi sostegni emotivi per i bambini, costituiscono un punto di riferimento importante. E concludono che occorre riunificare il nucleo familiare».

Il punto centrale di tutta la storia è, manco a dirlo, che i bambini stanno male. «Stanno subendo un trauma dolorosissimo che si rivela superiore ai problemi che erano stati in precedenza segnalati», dice Cantelmi. «Dal mio punto di vista il problema sono i servizi, hanno preso una decisione che si è rivelata, a mio parere, sbagliata e dobbiamo avere il coraggio di tornare indietro. Basta con questa favola secondo cui prima del prelievo dei bambini sarebbe stato tentato di tutto: non è vero, si poteva fare meglio, si poteva fare di più e dobbiamo avere il coraggio di verificare le responsabilità di quello che è successo».

Il messaggio è chiaro: chi continua a tenere i bambini Trevallion separati dai genitori li danneggia, e dovrebbe prendersene la responsabilità. Tuttavia dubitiamo che lo farà.

Continua a leggereRiduci