Da sfizio di fine pasto a trattamento di benessere. Le tante vite della grappa

Avreste scommesso sul fatto che il nome della grappa derivi dal Monte Grappa? O da Bassano del Grappa? Se sì, avreste perso, perché pare proprio che invece derivi da graspa ossia il raspo dell’uva, lo scheletro del grappolo al quale sono attaccati i peduncoli (a cui sono attaccati gli acini d’uva). Per altri, grappa deriva da grappolo (dell’uva). La grappa ha anche altri nomi dialettali, branda in Piemonte e Valle d’Aosta, sgnapa e graspa in Veneto. Si può pensare che la grappa sia un distillato del solo Nord, ma sarebbe un pensiero sbagliato: questo classico dopopasto è diffuso in tutta Italia ed è leggendaria la grappa sarda filu ‘e ferro (c’è anche l’acquavite) così detta per il fil di ferro tramite il quale si nascondeva, lasciando fuori la cima per rintracciarla, quando nell’Ottocento i Savoia imposero i dazi sugli alcolici e si sviluppò la produzione clandestina.

Come da decreto del 28 gennaio 2016 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, grappa è la bevanda spiritosa con indicazione geografica acquavite, è un’acquavite di vinaccia e la denominazione è esclusivamente riservata all’acquavite di vinaccia ottenuta da materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in Italia, distillata ed elaborata in impianti ubicati sul territorio nazionale. Con acquavite si intende la bevanda alcolica distillata a base di vari tipi di materiali fermentati, vino, frutta, ma anche grano (il whisky), patate (vodka). La grappa, quindi, è un distillato di vinacce fermentate.

Attenzione, vinacce, non uva. Diverso è il distillato di mosto d’uva ovvero l’acquavite d’uva e ancora diverso è il distillato di vino ovvero il brandy quando invecchiato in legno e il cognac o l’armagnac se francese. Ancora diversi sono i distillati di altra frutta, un settore della distillazione di estrema nicchia: per esempio il distillatore biologico Capovilla Distillati produce, tra altri capolavori, il distillato di melo decio, tipico del territorio del Soave, o un’altra grande grappa per intenditori che è la grappa di tabacco. Torniamo a bomba: le vinacce sono i residui della vinificazione dunque i raspi, le bucce, i semi. La grappa si distilla partendo da tre principali tipi di vinacce: vinacce fermentate ottenute dalla svinatura di vini rossi; vinacce semivergini, ottenute dal procedimento di vinificazione in rosato, svinando un vino rosato e con le vinacce parzialmente fermentate (si ottiene lo stesso risultato dalle vinacce di vini dolci, perché in questa vinificazione la fermentazione è bloccata allo scopo di conservare gli zuccheri); vinacce vergini che sono quelle ottenute dalla sgrondatura nella vinificazione in bianco per ottenere vini bianchi, sono vergini perché non hanno subito fermentazione importante. Quindi le vinacce vergini devono essere fermentate prima di distillare la grappa, perché la grappa è tale solo se ottenuta da vinacce fermentate. Pur essendo parte delle vinacce, i raspi di solito vengono eliminati dalle cantine durante la produzione del vino, ma anche in caso contrario li eliminerà la distilleria, perché il raspo conferisce un sapore molto amaro alle vinacce e va rimosso.

La produzione della grappa prevede varie fasi: dopo la fermentazione delle vinacce, si passa alla distillazione. L’origine della grappa è ignota, ma si pensa che l’uomo abbia iniziato a distillare tra VIII e VI secolo a.C. in Mesopotamia, per continuare a farlo ai tempi dei Greci e dei Romani e in pratica per sempre, finora. La prima attestazione scritta della distillazione risale al XII secolo, per mano del monaco benedettino Arnaldo di Villanova. Distillare vuol dire separare le parti volatili da quelle non volatili in un liquido. Prima si porta il liquido ad ebollizione, poi si condensa, poi si separa la parte alcolica da quella liquida e infine con la parte alcolica si procede a preparare la grappa. Se si vuole lavorare ulteriormente sulla gradazione alcolica, a questo punto si diluisce con acqua, per lo più demineralizzata, per ridurre il grado alcolico e giungere a quello desiderato. Poi si refrigera e/o filtra, eventualmente si aggiungono zuccheri (zucchero invertito, 20 g massimo per litro) e parti o interi piante aromatiche o frutti, poi si procede all’affinamento o invecchiamento che può avvenire sia in acciaio che in botti in legno. Il decreto dedicato specifica che non si può aggiungere alcol, ma solo diminuire il tutto grado alcolico ottenuto distillando. Il contenuto alcolico per la grappa non deve essere inferiore al 37,5% in volume, un massimo non c’è ma di solito il più alto grado di grappa va dal 40 al 60%. Se il grado alcolico desiderato si raggiunge direttamente in sede di distillazione si chiama grappa pieno grado.

La grappa può essere monovitigno, distillata da una sola varietà di vinaccia, oppure plurivitigno, se è distillata da più varietà di vinacce. La classificazione della grappa (si fa presto a dire grappa, dato che ce n’è un intero mondo) prosegue con riguardo all’affinamento. Anche detto, come abbiamo visto, invecchiamento, esso può essere giovane quando si conserva la grappa in contenitori inerti di vetro o acciaio fino alla vendita; aromatica, quando la grappa nasce da vinacce fermentate di uve aromatiche come Brachetto, Moscato, Malvasia, Traminer aromatico; invecchiata, quando è fatta invecchiare un anno almeno in botti di legno; riserva, invecchiata o stravecchia, quando resta almeno 18 mesi in botti di legno; aromatizzata, quando è aggiunta di aromatizzanti naturali, per esempio erbe, radici, frutti ecc.

La dicitura «barricata» o «barrique» è riservata ai soli distillati maturati almeno metà del tempo di invecchiamento in barrique e sotto controllo fiscale, vuol dire che il tempo di permanenza in botte è controllato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che rende i locali di invecchiamento inaccessibili sigillandoli. La barrique è una piccola botte in legno, dimensioni tra 225 e 228 litri, che si usa per affinare il vino. Troverete molti cultori della grappa in barrique, perché il legno (per le barrique e le botti di solito si usa il rovere) instaura una positiva simbiosi con il prodotto enologico che custodisce: cede le sue sostanze tanniche arricchendo corpo e bouquet del vino o spirito e cede anche molecole di ossigeno grazie alla micro ossigenazione permessa dalla sua porosità naturale, molecole che stabilizzano il colore e permettono l’evoluzione gustativa dei tannini da astringenti a più morbidi. Si capisce come le caratteristiche possano essere trasversali: una grappa non invecchiata, per esempio, può essere «aromatica» poiché aromatizzata. Una invecchiata è aromatica anche senza aromatizzazione specifica.

Ci fa bene bere grappa? Dobbiamo ricordare che la grappa è un superalcolico e del superalcolico e dell’alcolico non si deve mai, mai, abusare. Il limite alcolico giornaliero consigliato, 1 o 2 unità alcoliche ai pasti, si raggiunge con massimo 2 bicchieri di vino da 125 ml, massimo 2 birre bionde da 330 ml, massimo 2 bicchierini di superalcolico. Quindi si può bere grappa a fine pasto, ma davvero un sorso se si è bevuto vino. La grappa, in Italia, vive la prassi di essere il fine pasto o l’ammazzacaffè, cioè il superalcolico bevuto dopo il caffè a fine pasto. Si dice che pulisca la bocca dall’amaro del caffè. Recentemente, sta vivendo una nuova stagione nella mixology, che la vede protagonista anche di cocktail. Si beve liscia, senza ghiaccio anche in estate perché il ghiaccio inibirebbe le componenti aromatiche, magari nella stagione del solleone si può tenere la bottiglia in frigo per avere un cicchettino di grappa fresca. Pare che l’uso di bere un liquorino a fine pasto per digerire sia collegato all’aumento della vasodilatazione che facilita la produzione di succo gastrico, tuttavia se si eccede l’alcol può appesantirla. La tradizione popolare riconosce alla grappa anche effetti disinfettanti per le affezioni delle vie respiratorie: tipica è la «correzione» del latte caldo col miele con un goccino di grappa. La grappa è anche anestetizzante, sempre la tradizione popolare attenua il mal di denti con la compressa di ovatta imbibita di grappa, un analgesico dentale come dire fai da te. Pare poi che la grappa di malva aiuti contro l’artrosi. Nei tempi recenti, si è sviluppata anche la grappaterapia, un insieme di pratiche che sfruttano il contenuto antiossidante, antinfiammatorio e tonificante della microcircolazione delle vinacce esauste fornite dalle distillerie di grappa. Sono vere e proprie Spa, come quella di Villa Prato a Mombaruzzo, della famiglia Berta, proprio quella della grappa Berta. Con gli scrub e le creme grappaterapiche si diventa anche più belli.

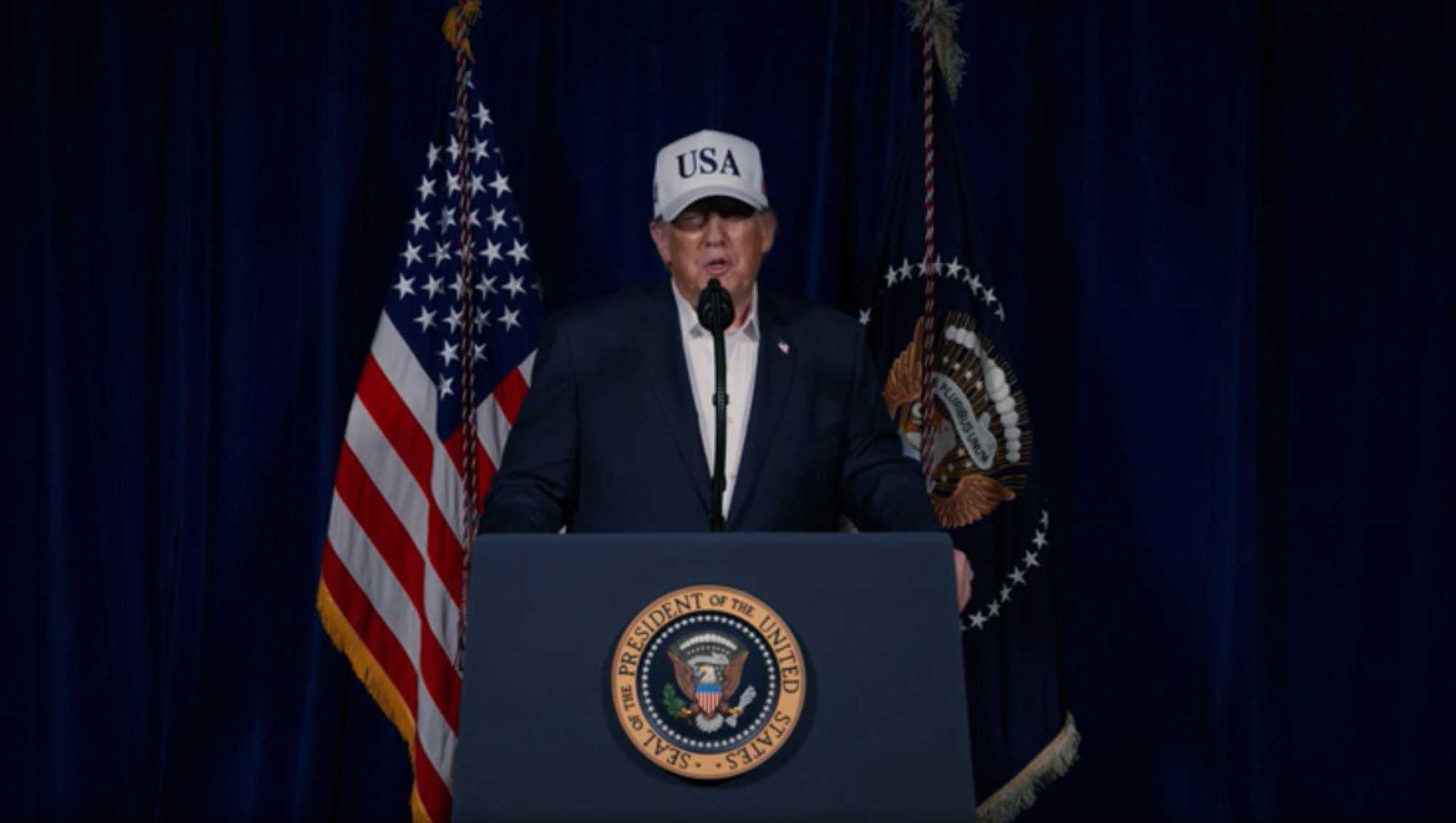

Donald Trump (Ansa)

Donald Trump (Ansa)