Elogio del Sud di provincia, classista eppure meno solo del mondo globalizzato

Ma come ti salta in mente di dedicare un nuovo libro a un racconto di pensieri, sentimenti e immagini intitolato C’era una volta il Sud? Il mondo ha altro per la testa che i ricordi del passato, per giunta del Sud e della provincia; il mondo è in preda a troppe cattiverie per mettersi a fare l’elegia del tempo andato, è tempo di attaccare o difendersi, di azzannarsi prima che ti azzannino... E poi siamo nel tempo dell’Intelligenza artificiale. Ma sì, certo, avrete ragione voi, però non vogliamo concederci una pausa, pensare ad altro, lasciarci visitare da immagini, figure e memorie che ci ristorano la mente e riaprono le braccia ai nostri cari?

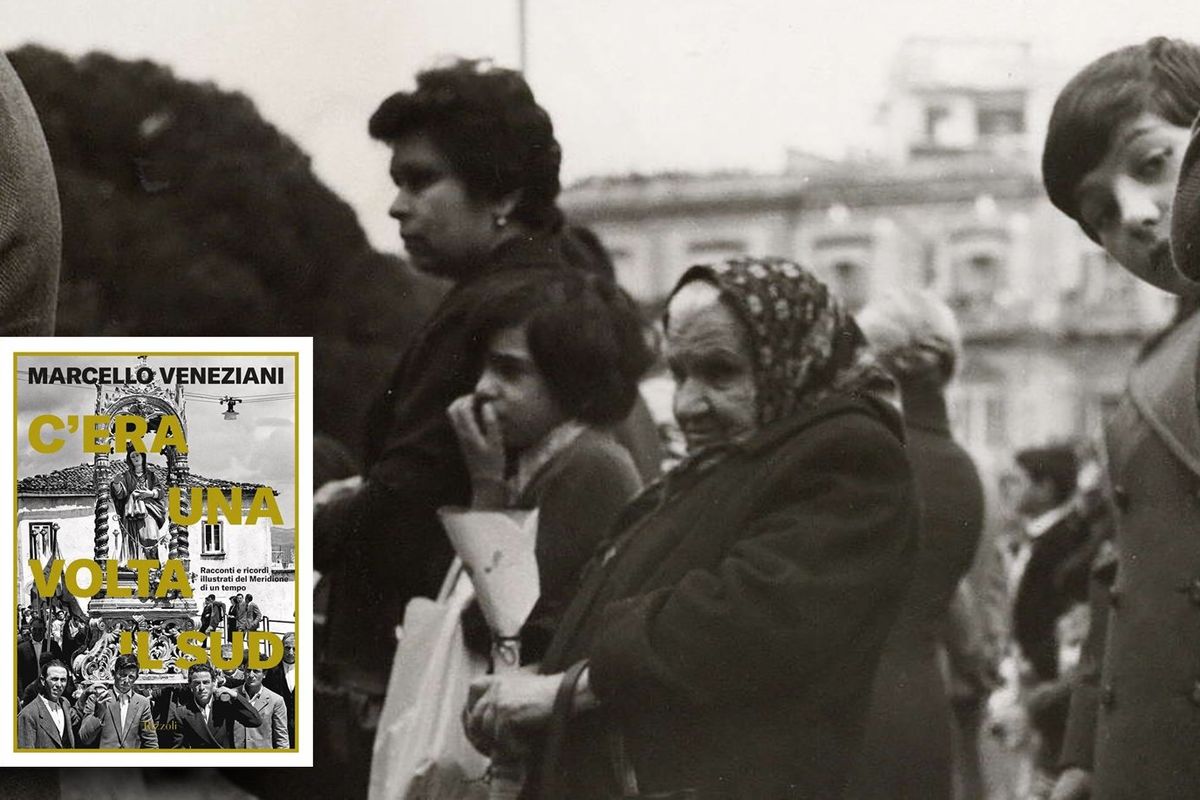

È un libro di immagini e scritti dedicato al Sud ma sono convinto che anche chi non è del Sud si troverà a casa: perché si parla di un tempo passato che non fu solo a Mezzogiorno, perché si parla di provincia e non c’è cosa più universale che il mondo provinciale, il piccolo paese, il piccolo rione, la località che ci avvolse nella sua calda prossimità, a Nord come a Sud, e ovunque. È un libro in formato grande, illustrato (esce oggi in libreria, edito da Rizzoli) in cui si può seguire il filo delle fotografie, tutte in bianco e nero perché riportano a un passato mitico, diverso dal presente; o si può seguire il filo del racconto di pensieri e di ricordi che si intreccia all’album fotografico. Ma cosa dici, di che parli? È un passeggio, anzi uno struscio nel tempo, un viaggio multisensoriale tra gli odori, i sapori, le voci, le figure, i pensieri di un mondo che viene descritto come chiuso, piccolo, asfittico e locale e invece non è vero. Quel mondo era molto più grande nel suo piccolo rispetto al mondo globale di oggi che è solitario, virtuale, introverso: c’era il paese, c’era la campagna, c’era il mare (o per altri la montagna), c’erano gli animali, c’erano i vecchi e i bambini, tanti bambini, c’era la comunità, c’era l’antichità, c’era il favoloso, c’erano altri mondi oltre quello presente. Ed era un mondo aperto, corale, altro che chiuso; le case erano un viavai di famigliari, tanti figli, tanti cugini, le nonne e le zie «vacantine» che vivevano nella stessa casa, e altrettanti amici, vicini di casa, persone che uscivano ed entravano di continuo dalle porte, parlavano dai balconi e dalle finestre; era un insieme aperto, e all’aperto. Si viveva la vita gratis, nel senso che si pagava solo poche cose perché pochi erano i soldi, ma quasi tutto era gratis, per natura, cortesia, come l’acqua delle fontane, le panchine del giardino, il mare in cui bagnarsi, i frutti appesi da cogliere per le strade, i giochi. Vuoi dire che vivevano nel paradiso terrestre e non lo sapevano? Ma no, che dite. Quel mondo era anche duro, crudele, classista, affamato, malvestito, inclemente. Non puoi rimpiangerlo, tantomeno è possibile ritornarvi, e anche se volessi e potessi farlo non ci torneresti, non riusciresti più a vivere in quel modo.

E allora perché raccontarlo? Perché ci fa bene, ci fa stare bene, ci restituisce fette di vita, angoli di paese, ricordi e care presenze ora assenti; perché incuriosisce, diverte, fa pensare, e suscita pure qualche sentimento, magari ci aiuta a non perdere la nostra sensibilità, a non diventare automi o umanoidi artificiali. Il mondo non era racchiuso nello smartphone.

C’era una volta il Sud narra con testi e immagini un mondo favoloso, un’epoca che non è più la nostra da decenni: il Sud della civiltà contadina e delle famiglie numerose, il Sud devoto e superstizioso, arcaico e «fatigatore», il Sud delle processioni, dei matrimoni, dei funerali, del lutto prolungato, della vita di campagna, della vita ai bordi del mare, dei circoli, delle sale da barba o dello struscio di paese. Ci sono innumerevoli scorci, quadretti di vita, immagini e figure di quel tempo, modi di dire e di fare, di quel mondo arcaico che non fu l’età dell’oro semmai l’età del pane come la chiamò Felice Chilanti. Un mondo comunitario, povero e aspro ma ricco di umanità. Figure mitiche e fenotipi, come il ciaciacco, lo sgalliffo, lo sparamiinpetto, lo speranzuolo, e poi il barbiere di compagnia, la prostituta, la masciara, la bizzoca, il sacrestano. Mondi cancellati, o in via di scomparsa, di cui cerchiamo di mettere in salvo la memoria e le sue ultime tracce, prima che cali la notte e la frettolosa dimenticanza. Le foto non riguardano personaggi famosi, eventi celebri, non sono foto d’arte o di eventi storici, ma sono immagini della vita quotidiana, della gente comune; foto ricordo, in prevalenza amatoriali, private e personali, tratte dagli album di famiglia e dai ricordi paesani.

A questo viaggio ho voluto aggiungere in fondo al testo alcune riflessioni sul significato della fotografia nella nostra epoca, cercando di smentire luoghi comuni o di vedere lati nascosti di quel mondo: la fotografia è il diorama del ritorno, nasce da una forma di nostalgia preventiva, la volontà di salvare l’attimo fuggente e le vite in transito. Non è vero che l’era della riproducibilità tecnica dell’arte uccide l’aura che un tempo riguardava l’opera d’arte. A dircelo è proprio colui che teorizzò in un famoso saggio quella morte dell’aura: in quelle stesse pagine Benjamin scrisse - in un passaggio trascurato da tutti - che quell’aura resta nelle fotografie che ritraggono volti, anche se sono immagini seriali, perché sprigionano a rivederle, quel ricordo affettivo, quell’atmosfera, quella magia indicibile di figure care perdute nel tempo. Se il tempo per Platone è l’immagine mobile dell’eterno, la fotografia è l’immagine immobile di ciò che è passato. La fotografia trasforma in mito il passato. Il poeta Coleridge sognò di trovarsi in paradiso, e qualcuno gli donò un fiore. Al suo risveglio, il sognatore si trovò con quel fiore in mano. Così è la fotografia, come i fiori venuti in sogno e poi portati nella realtà. A me capitò un’esperienza analoga: sognai che ero bambino e mio padre mi dava una delle sue caramelle all’orzo. Quando mi svegliai trovai davanti a una fila di libri, appena traslocati, una caramella all’orzo che poi tenni per anni in vista. Nel libro consiglio pure un esercizio particolare con le foto, per rianimarle e vederle rivivere. Scopritelo se vi interessa.

Giorni fa sono tornato nella piazza del mio paese, detta il Palazzuolo, dove giocavo da bambino e dove un tempo si faceva lo struscio: la piazza è un quadrato vuoto al centro e circondato come da una cornice senza quadro, da due file di alberi e una serie di panchine, cinque per ogni lato, in tutto venti. Era la controra e mi sono accorto che su ciascuna di queste panchine c’era una persona sola, e non i gruppi, come succedeva un tempo. Sarà stato un caso momentaneo, ma ho avuto la percezione che i venti di solitudine e le venti solitudini sulle venti panchine della piazza, dicano davvero che il Sud c’era una volta e ora non c’è più, è solo una periferia del mondo globale, sempre più devitalizzata, denatalizzata, svuotata, in declino sociale e demografico. Ho scritto questo libro per ripopolare almeno virtualmente quelle panchine.