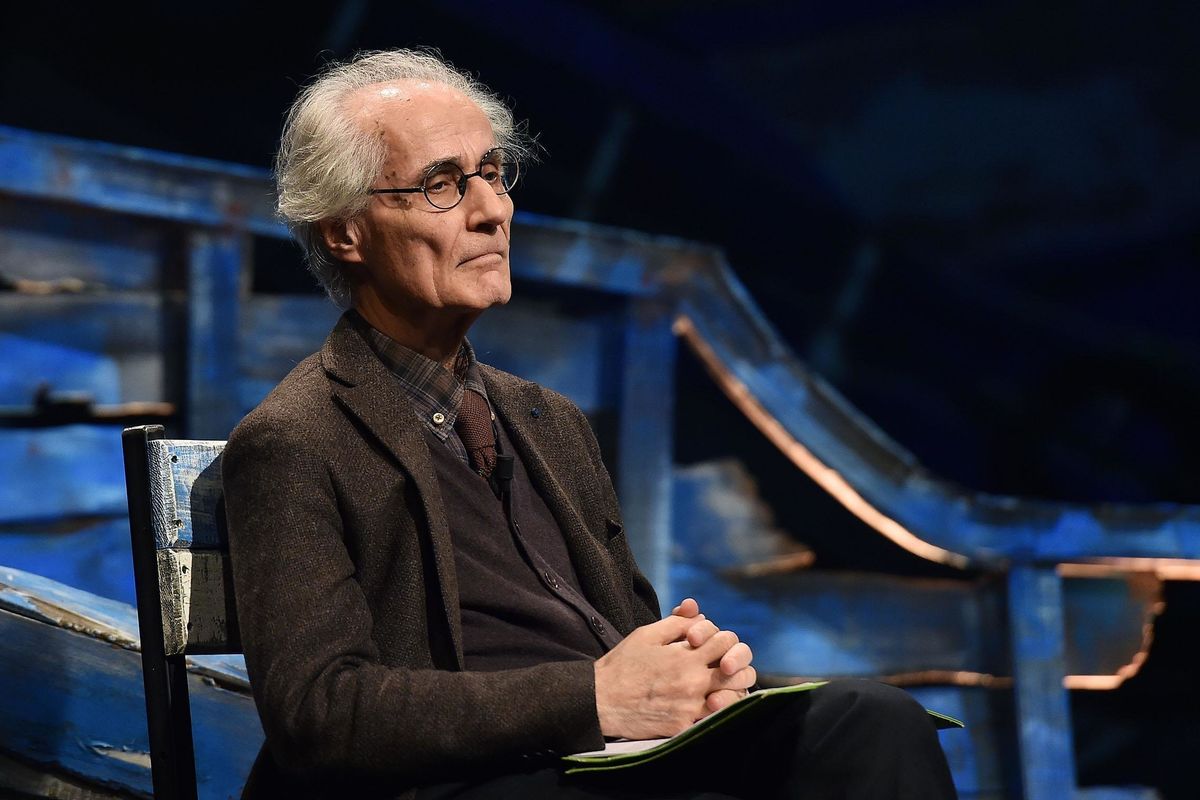

La passione morbosa di Adriano Sofri per i delitti politici lo ha spinto a pubblicare Il martire fascista (Sellerio), nel quale ricostruisce la vicenda di un maestro siciliano, Francesco Sottosanti, andato a insegnare nel paese di Verpogliano di Vipacco presso Gorizia, annesso all'Italia dopo la Prima guerra mondiale ma con abitanti sloveni, e ucciso alle spalle sotto casa il 4 ottobre 1930. Era stato accusato da sloveni contrari al dominio italiano (di fatto nazionalisti, anche se antifascisti) di brutali violenze contro i piccoli alunni, «colpevoli» di non parlare italiano. Il fascismo, impegnato nell'italianizzazione della Venezia Giulia e dell'Alto Adige, ne fece un «martire».

Un figlio del maestro ebbe notorietà perché implicato nelle indagini sulla strage di piazza Fontana a Milano nel 1969. E nel libro Sofri non manca di schizzare veleno contro Luigi Calabresi - che si sarebbe servito di «confidenti prezzolati» - e i carabinieri, descritti sempre come violenti. Cita addirittura, con tono comprensivo, il linciaggio di un carabiniere a piazzale Loreto nel 1920 perché reo di aver sparato a una folla di sovversivi che voleva disarmarlo.

L'interesse del giornalista per l'episodio del 1930 è dovuto anche all'essere nato da una maestra a Trieste, dove ha vissuto parte dell'infanzia. Sofri ricorda quando da bambino ogni tanto incontrava qualche profugo malridotto che attraversava il confine sul Carso di soppiatto. Tralascia di spiegare, però, che quei derelitti fuggivano dai regimi comunisti dei Paesi dell'Est, in primis la confinante Jugoslavia. Così come non menziona affatto i profughi istriani, per lui gente che se l'era cercata. Vediamo di ricostruire meglio il quadro delineato da Sofri.

L'irredentismo italiano della Venezia Giulia era di matrice liberaldemocratica e mazziniana. Trieste è un caso interessante: divenuta un grande porto dell'Impero degli Asburgo, richiamò gente di diversa provenienza che però, anziché dare vita a un non luogo multiculturale come si vorrebbe oggi, si riconobbe nella cultura e nell'identità italiane. L'irredentismo fu, come osservò Giorgio Pressburger, «un atto d'amore per la cultura mediterranea. Io non la vedo come un muro alzato per chiudere fuori dalla città quella capacità di convivenza tra etnie, culture, lingue e religioni diverse che l'Impero austroungarico era riuscito a creare. Ritornare all'Italia, per Trieste, significava soprattutto libertà, autodeterminazione. Era un grande atto d'amore». Il rapporto di Trieste con l'entroterra sloveno era quello tipico della città con la campagna, vista come arretrata e buffa: accadeva così dappertutto, non c'entra niente il razzismo.

Nel 1924 Piero Gobetti notava come il fascismo a Gorizia si servisse di sloveni della campagna per eliminare dall'amministrazione comunale gli ex irredentisti seguaci di Gaetano Salvemini. In seguito il fascismo represse l'identità slovena degli abitanti dell'entroterra giuliano, causando la reazione violenta di gruppi nazionalisti sloveni lungo il confine. Intorno al 1930 si ebbe uno stillicidio di attacchi armati contro militari italiani e molti morirono. Il clima ce lo restituisce anche un curioso romanzo di Guido Testoni, Ai margini della Jugoslavia.

I militanti sloveni antifascisti degli anni Trenta subirono le condanne a morte del Tribunale speciale fascista o la messa in ombra da parte del regime di Tito. Sofri non riesce a spiegarsi come mai la vicenda del maestro ucciso non venga ricordata oggi nel paesello dove avvenne. Gli sfugge che forse i paesani riconoscono che una vicenda del genere non sia proprio un atto eroico da celebrare. Tanto più, come Sofri stesso dimostra sulla base di documenti d'archivio, che quel maestro scontò colpe forse commesse da un fratello, anch'egli per breve tempo insegnante nel Goriziano e poi allontanato a seguito di lamentele dei paesani circa il suo comportamento. Si trattò dunque di un tragico scambio di persona.

Anche durante il periodo fascista, aggiungiamo, non mancava qualche persona di buon senso. Nel 1942 il professor Giuseppe Scandol commentava: «Io sono triestino e nato sotto l'Austria. Nonostante i metodi coattivi usati dall'Austria, noi italiani siamo rimasti italiani e parecchi di noi anziani ignorano il tedesco. L'Italia ha cercato di italianizzare il retroterra giuliano, che, purtroppo, è sloveno, e c'è riuscita così bene che il Tribunale speciale si è ormai fissato a Trieste. Quindi, per esperienza remota, sono alieno da qualsiasi imposizione di carattere spirituale».

Autogol di Sofri quando giustifica la reazione di alcuni sloveni contro un carabiniere brillo che li aveva insultati perché non rendevano omaggio agli ex combattenti italiani. Quegli sloveni erano sulla loro terra, si scandalizza Sofri. Come si può pretendere che rendano omaggio agli stranieri invasori che pretendono di appropriarsene? Un magnifico esempio di sovranismo, diremmo oggi. Bravo Sofri.

Quegli anni in realtà videro un pullulare di problemi di minoranze etniche un po' dappertutto in Europa. Di lì a poco il compagno Stalin trovò un modo drastico per sbarazzarsi degli ucraini. Nel 1928 in Francia - la patria dei Diritti dell'uomo, no? - erano sotto processo i capi del movimento autonomista in Alsazia. La stessa Francia che al tempo della Rivoluzione aveva dichiarato la necessità, in nome della Nazione, di fare tabula rasa delle parlate locali, non solo i dialetti ma anche lingue come l'occitano, il bretone, il basco. In Alsazia ancora qualche tempo fa poteva capitare in un bar che le persone del posto, intente a conversare tra loro in dialetto tedesco, passassero a parlare in francese all'ingresso di un estraneo.

Sofri non sembra al corrente della vita culturale slovena. Cita il sin troppo osannato Boris Pahor, ma ignora l'altro grande scrittore sloveno triestino, Alojz Rebula, recentemente scomparso, testimone sia delle angherie fasciste sia della brutalità del comunismo di Tito e capace di riaffermare strenuamente la propria identità slovena senza per questo negare i torti subiti dagli italiani da parte slovena con le foibe. Rebula ricordava come la madre aiutasse i soldati italiani fuggiaschi dopo l'8 settembre 1943 (ben diversamente accadde in Alto Adige) e nei suoi romanzi mise anche personaggi italiani non negativi (carabinieri compresi). Ma soprattutto ricordò i crimini del comunismo (verso cui non nutrì la minima simpatia, nemmeno nella versione del '68), in primis l'uccisione nel 1945 - rievocata dal recente film Il segreto della miniera - di decine di migliaia di sloveni (compresi donne e bambini) colpevoli di essere cattolici e contrari al comunismo. La strage era stata preceduta da uccisioni mirate di oppositori, rivendicate con lo slogan «Morte al fascismo! Libertà al popolo!». In quel frangente lo scrittore sloveno Narte Velikonja ebbe il coraggio di scrivere pubblicamente: «Non voglio una tale libertà, perché non ho nulla in comune con i criminali e non voglio delitti». Ne ricavò la morte (malgrado fosse invalido, povero e con famiglia numerosa) e l'ammirazione di chi sa che il delitto non è mai giustificato dall'amore per la libertà. Sofri farebbe bene a meditare su questo.

La cultura italiana sembra diventata come le ceste dei giochi di una volta: quando serve, se ne estraggono pezze colorate e giocattoli per far contenti i bambini. Un esempio è l'immarcescibile professor Luciano Canfora, filologo classico divenuto una sorta di tuttologo col marchio di comunista doc e che quindi recita la parte del puro in lotta contro il mondo cattivo impersonato dalle forze oscure del capitalismo, del liberalismo e del fascismo (per i comunisti duri e puri sono sinonimi), venendo interpellato sui temi più disparati.

Da ultimo ci delizia con un libretto, Fermare l'odio, in cui vitupera la «disumana chiusura dei porti a danno di profughi in fuga dall'inferno libico», una «pagina vergognosa della storia del nostro Paese». Ovviamente non una parola sul fatto che quelle persone non fossero profughi, ma piuttosto gente che cercava di trasferirsi in Europa per i motivi più disparati pagando trafficanti di uomini per entrare illegalmente (e venendo sfruttata crudelmente da essi): una economia da fuorilegge che non si vede quale nesso abbia con le tragedie di chi fugge da una guerra e con il materialismo storico di Marx. Lo stesso Marx derideva chi faceva l'umanitario e parlava di giustizia, dato che per il pensatore tedesco contava soltanto l'economia coi rapporti di produzione: il resto era solo sovrastruttura ingannevole.

Prosegue Canfora: è puerile credere di poter fermare le migrazioni di popoli, neanche l'impero romano c'è riuscito, l'Europa è nata così. Evidentemente per lui l'arrivo di unni e longobardi è un avvenimento da celebrare allegramente: forse i contemporanei non la pensavano allo stesso modo, ma chi se ne importa, ciò che conta è la ruota della storia che gira.

Il Mediterraneo, sentenzia il docente, deve tornare a essere «un'area politico-culturale unitaria» come fu per secoli. Eh già. Lo fu al tempo di Roma antica. E quando cessò di esserlo? Canfora non lo spiega, perché dovrebbe dire che il Mediterraneo perse la sua unità politico-culturale a causa della conquista araba. Fu allora che, tra l'altro, Alessandria d'Egitto cessò di essere un centro culturale e religioso di primissimo piano. È noto l'episodio della biblioteca alessandrina incendiata dal califfo musulmano perché reputata inutile, episodio che gli studiosi politically correct di oggi si affannano a negare con lo stesso zelo con cui invece accusano i cristiani di intolleranza.

Che fare? Canfora ha un'idea geniale: una «struttura federale euro-africana». Peccato che sia nient'altro che una rifrittura di idee circolanti già negli anni Trenta-Quaranta in Francia (Le Corbusier parlava di unione greco-latina-africana), alla base del tentativo fallito di De Gaulle di Unione franco-africana, di cui rimane solo il franco Cfa. Canfora accusa gli europei di aver inoculato in Africa il nazionalismo. Gli sfugge però che il nazionalismo in Africa fu un superamento del tribalismo, quindi motore delle lotte anticoloniali e perciò approvato dal comunismo internazionale.

Non sappiamo quanti immigrati siano stati ospitati dal professor Canfora o dai suoi parenti. Il docente dell'università di Bari, infatti, a sua volta figlio di un professore di filosofia distintosi a Bari per la militanza azionista e poi comunista, è noto per aver colonizzato i dipartimenti del suo ateneo con coniuge, figli, nuora. Interpellato al riguardo, il barone rosso Canfora spiegò candidamente di non sapere che materia insegnasse la figlia (una sociologa, pare: a conferma del fatto che Canfora di sociologia non sa nulla), mentre il figlio avrebbe preso servizio «in un'altra città, Taranto», notoriamente lontana e difficile da raggiungere da Bari (si trattava in realtà di un dipartimento dell'università barese aperto nel capoluogo ionico, da cui poco tempo dopo Canfora figlio è tranquillamente ritornato nella sede centrale in riva all'Adriatico). Forse ispirandosi a questo modello Canfora inneggia all'accoglienza e all'abbattimento dei muri. Si sa, anche i comunisti tengono famiglia, ma essendo comunisti non possiamo accusarli di familismo amorale. Loro sono umani. E tanti saluti ai giovani cui è preclusa la carriera universitaria perché, pur meritevoli, non sono allineati.

L'opuscolo di Canfora gli è stato pubblicato dalle edizioni Laterza: un tempo pubblicavano Benedetto Croce, ormai sono ridotte a portavoce di gente come Canfora o Enrico Letta. Negli anni Ottanta nei licei classici sotto il nome di Luciano Canfora circolava un volume di storia della letteratura greca edito da Laterza. Si trattava però di un centone di saggi eterogenei cuciti assieme per farli sembrare un tutto continuo. A chi gliene chiedeva ragione, Canfora rispondeva che era una scelta dell'editore a cui lui era estraneo. Chissà se anche le sue tasche ne erano estranee: il diritto d'autore è una conquista a cui neanche i comunisti rinunciano volentieri. Il volume spiccava per l'abituale faziosità: sberleffi al cattolicesimo, bizzarre interpretazioni del Filottete di Sofocle, poco o niente sulla letteratura del periodo ellenistico, che forse a Canfora non piace perché troppo monarchico.

Ma è proprio vero che Luciano Canfora sia un «intellettuale finissimo»? Una volta se ne uscì definendo il regno dei Parti «regno ellenistico», mentre in realtà i Parti, estranei alla cultura greca, sconfissero il regno ellenistico di Siria conquistando la Persia. Nelle sue scorribande attraverso la storia del XX secolo (su cui gli si è attribuita una competenza che non ha), si è distinto per aver strillato alla censura quando un editore tedesco non voleva pubblicargli un libro apologetico dello stalinismo. Si capisce: quando l'odio viene da parte comunista, è giustificato. Peccato che a farne le spese, nei Paesi dell'Est, non fossero solo nobili o borghesi (per inciso: Canfora stesso non è certo un proletario), ma pure contadini e operai.

Il pamphlet pro apertura è stato presentato in toni adoranti sul Corriere della Sera da Antonio Ferrari, altro presunto esperto di politica estera e di Grecia (in realtà ripete i luoghi comuni della sinistra in salsa Tsipras). Che cosa accomuna Canfora e Ferrari? L'ammirazione per Umberto Eco e la sua tesi dell'Ur-fascismo, nefasta idiozia con cui dagli anni Settanta si mise il silenziatore a tutta una parte della cultura italiana non allineata coi dettami del materialismo di sinistra. Però una volta Canfora, interpellato da Giovanni Floris in tv, disse che un guaio della politica di oggi è la perdita dell'equivalenza tra le parole e le cose. Proprio ciò che invece Eco magnificava nel suo Nome della rosa. Poveri intellettuali finissimi, non si leggono nemmeno tra di loro.

Una recente uscita del neosenatore Usa ed ex candidato presidenziale repubblicano Mitt Romney contro Donald Trump, definito non all'altezza di essere presidente, è stata riferita dalla solita stampa nostrana come la prova che anche il Partito repubblicano è contro le mattane di The Donald, uno dei tipici bersagli facili degli ambienti benpensanti mondiali. Forse però il torto di questi ambienti è anche più grave, come spiega Tucker Carlson, un accreditato editorialista televisivo americano (anche se ignorato da noi, dove si crede, sbagliando, che il dualismo americano democratici-repubblicani sia sinonimo di sinistra-destra).

Carlson esordisce notando come Romney lodi Trump unicamente per aver tagliato le tasse alle grandi imprese. A ragion veduta, dato che Romney è diventato ricco lavorando per ditte specializzate in questa strategia: rilevano una società, la spolpano, tagliano i costi licenziando dipendenti e lasciandoli a volte persino senza pensione, infine la chiudono o la lasciano in bancarotta. La classe dirigente americana, commenta Carlson, non vede nulla di male in questo modello di private equity. La maggior parte della gente però sì, e non solo in America. In diversi Paesi la gente vota candidati politici e sostiene idee inimmaginabili sino a dieci anni fa: Trump è riuscito a intercettare questo tipo di malcontento. Ma a un certo punto sia Trump sia tutti gli altri non ci saranno più: il Paese invece resterà. E che tipo di Paese, si chiede Carlson, vogliamo lasciare ai nostri nipoti? Come vogliamo che sia il loro modo di vita?

Finora la risposta sembrava ovvia: lo scopo degli americani era più prosperità, ossia diventare consumatori di più beni a costi inferiori. Ma siamo sicuri che iPhone più economici o più consegne di Amazon con imballi di plastica cinese ci renderanno più felici? Un sacco di americani è sommerso di cose inutili; droga e suicidi stanno spopolando gli Usa. Chi crede che il benessere di un Paese si misuri col Prodotto interno lordo è un idiota, accusa Carlson. Lo scopo degli americani dovrebbe piuttosto essere la felicità. La quale ha molti ingredienti. Dignità. Obiettivi da raggiungere. Dominio di sé. Indipendenza. Ma innanzitutto relazioni sane e profonde con gli altri. Queste sono le cose che dovremmo volere per i nostri figli. Ma ai leader non interessa.

Secondo Carlson, il ceto dirigente Usa è composto da mercenari che non si sentono obbligati nei confronti del popolo che governano. Neanche fanno lo sforzo di cercare di capire i problemi del popolo. Una delle loro bugie preferite è che solo l'economia sarebbe materia degna di dibattito pubblico. La famiglia, la cultura, la fede no: sarebbero solo affari privati. I cedi medioalti istruiti, che si riconoscono nel Partito democratico, sono interessati solo al pagamento delle tasse e al funzionamento dei mercati. I conservatori partono da una prospettiva opposta ma giungono alla medesima conclusione: sì, la famiglia è in crisi e va salvata, ma il mercato non si può mettere in discussione. Tutti e due non colgono il problema: la cultura (i valori della società) e l'economia non possono essere disgiunte.

Trent'anni fa i conservatori americani credevano che disoccupazione elevata, famiglie in crisi, nascite fuori dal matrimonio, criminalità e droga fossero tipici dei quartieri poveri delle grandi città e ne incolpavano le politiche assistenziali del governo. Ai liberal invece andava bene così, perché prendevano voti in quelle città. Ma oggi gli stessi fenomeni si verificano anche nelle campagne, dove gli abitanti erano bianchi conservatori: com'è stato possibile che da ambienti sociali così diversi si giungesse a risultati simili? Alla classe dirigente americana la domanda non interessa: è più facile importare forza-lavoro straniera per sostituire gli americani che restano indietro.

Una causa del declino è stata il calo delle paghe maschili. Le fabbriche, tipico ambiente di lavoro maschile, sono praticamente scomparse nel giro di una generazione. In molti posti gli unici ambienti di lavoro rimasti sono scuole e ospedali, a prevalenza femminile. Risultato? Lo spiegano le scienze sociali: quando gli uomini guadagnano meno delle donne, le donne finiscono col non volerli sposare. Ne conseguono un calo dei matrimoni, un boom delle nascite fuori dal matrimonio, tutti i disastri familiari che conosciamo: droga, alcolismo, aumento dei reati.

Ma ai benestanti americani interessa più combattere la malaria in Congo che aumentare le paghe dei loro concittadini poveri. Tutti e due i partiti si disinteressano della crisi del matrimonio, preferendo credere che il sessismo impedisca a milioni di casalinghe di fare investimenti in Borsa e che sia molto più importante dedicarsi a una società per azioni che a educare i propri figli. I liberisti ci ripetono che il bello del mercato è che consente agli adulti consenzienti di scegliere liberamente come vivere. Sì, ma questo non vuol dire approvare lo sfruttamento di tanti concittadini spingendoli a chiedere prestiti di denaro con interessi enormi che non riusciranno mai a restituire. E, se alla classe dirigente stessero a cuore i propri concittadini, dovrebbe preoccuparsi di vedere tantissimi ragazzi che fumano marijuana, legalizzata solo perché tassabile e fonte di ricchezza per pochi, col risultato di avere adolescenti dalla vita spenta, passivi, intrappolati nelle loro menti.

Col sistema attualmente vigente negli Usa, un salariato americano paga il doppio di chi vive di rendita e non deve lavorare. Il capitale è tassato la metà del lavoro, con soddisfazione dell'alta finanza. I leader politici dicono che il sistema di tassazione americano è basato sul libero mercato, ma in realtà è basato sulle leggi volute dalle lobby delle grandi imprese per trarne vantaggi economici a danno dei comuni cittadini. E così si finisce per generare disgregazione sociale: ma un Paese diviso al suo interno è più facile da dominare.

Il capitalismo di mercato non è una religione, ci ricorda Carlson: è uno strumento per il beneficio degli esseri umani. Ma se questo sistema economico indebolisce e distrugge le famiglie è nemico di una società sana, esattamente come lo è il socialismo. «In che razza di Paese vogliamo vivere?» si chiede il giornalista. In un Paese dignitoso, coeso, in cui riconoscersi quando si è anziani, in cui vengono ascoltati anche i giovani che non vivono nei quartieri alla moda, dove ambientalismo significhi raccogliere i rifiuti. Un Paese che abbia rispetto di sé stesso. E soprattutto, conclude Carlson, un Paese dove la gente normale con una istruzione di livello medio e che vive in posti qualsiasi possa sposarsi, avere figli felici e tramandarsi nelle generazioni future perché ci si prende cura delle famiglie, autentica pietra fondante di tutto. Forse la lezione che dà Carlson non è valida solo per gli Usa.