Niccolò Celesti da Bucha

Entrare in un palazzo da poco abbandonato dai soldati russi è impressionante. Siamo a Bucha, al confine con Hostomel, in un palazzo di 13 piani a ferro di cavallo, con il parco, l’asilo, il parcheggio e altri servizi. Un bel palazzo bianco moderno, come del resto molti edifici e case di Bucha, che erano la Milano 2 di Kiev. Un soldato ci fa strada dalla vetrata rotta al piano terra, sul pavimento ci sono confezioni di munizioni, divise e ginocchiere abbandonate. La porta dell’ascensore è divelta, cosi come tutte le porte del piano con una decina di appartamenti che danno sul corridoio.

Entrando nel primo appartamento l’odore è fortissimo, un misto tra quello che nel frigo è andato a male da tempo e lo scempio che i soldati russi hanno lasciato nei bagni. Viene da chiedersi perché tutta questa sporcizia, gli avanzi di cibo per terra, le sigarette, i semi di girasole (di cui sia ucraini che russi vanno matti). Ogni armadio, comodino, cassetto è stato aperto e tutto il contenuto è sparso dappertutto. Le tv, i cellulari, i computer, ogni singolo device elettronico è stato rotto e ogni oggetto di valore portato via. I soldati hanno dormito sui letti e sui divani di queste case, a volte cambiandone la posizione per allontanarsi dalle finestre, e il cibo è sparso ovunque. Avrebbero avuto il tempo di vivere in questa che è stata la loro base per molti giorni senza creare tutto questo, anche solo per sé stessi, ma sembrano essere entrati in questi ambienti, un appartamento dopo l’altro, porta a porta (tutte scardinate) con la volontà di lasciare tutto cosi. Qui la gente è scappata velocemente, non ha avuto il tempo di fare le valigie e chi l’ha fatto di certo non ha potuto mettere la al sicuro le proprie cose.

Su un tavolo in un appartamento del terzo piano troviamo una padella con alcuni avanzi, confezioni di cibo avanzato, sigarette, un’effigie religiosa. Tutto rende questo palazzo quasi surreale. C’è una porta semichiusa, una delle poche, ma nell’avvicinarsi i soldati ci urlano di non entrare: l’appartamento non è stato bonificato e ci potrebbero essere delle mine.

Ivan, il comandante del battaglione 206 ci racconta: «I russi in ritirata dalla città hanno riempito di mine il paese, le hanno nascoste nei giardini delle case, le abbiamo trovate sotto le pietre dei selciati che portano all’ingresso. Abbiamo perso due uomini per questo motivo».

Usciti da questo palazzo i soldati si rendono conto che anche l’asilo al piano terra davanti all’area giochi è stato aperto e sventrato. Un soldato ci viene incontro: «Questi bastardi hanno preso anche i giochi dei bambini». Dobbiamo lasciare questo luogo tetro. Immaginiamo come le famiglie ritroveranno le loro case e lo choc ancora peggiore quando sapranno che ci sono stati gli «orchi», come gli ucraini chiamano i soldati russi.

La jeep riparte attraversando una zona periferica della cittadina, ogni poche decine di metri c’è una carcassa di un carro armato o di un mezzo russo. Le case sventrate e le strade sono ricoperte di frammenti, di bossoli di varie dimensioni. Ogni tanto si vede accanto alle carcasse dei mezzi esplosi un corpo o parti di corpo. All’altezza di una ferrovia la jeep si ferma e cosi le altre due dietro. Un gruppo fa perimetro, un gruppo rimane con le altre macchine e un terzo sale sulla ferrovia che passa su un piano rialzato rispetto alla strada. I ragazzi tirano fuori un drone: «Da qui in poi non siamo sicuri, ora dobbiamo entrare nel bosco, meglio controllare». Pattugliano un’area boschiva di circa 1.000 metri per 1.000 nel giro di circa mezz’ora. Si fermano sui dettagli, vedono una trincea abbandonata, delle tracce, il drone rientra. Intanto si sentono delle mine esplodere, le squadre di sminatori cercano di bonificare la città in maniera che le persone possano tornare il più presto possibile.

Seguiamo il convoglio dietro a delle fabbriche che sono state completamente sventrate dalle esplosioni. È tutto bruciato, le lamiere oscillano per il vento. Ricomincia a nevicare. Ai bordi del bosco c’è un parcheggio per le persone che qui prima andavano a camminare. La squadra si organizza, noi siamo per ultimi, dietro di noi le guardie a protezione del gruppo camminano a tratti all’indietro.

Il primo soldato si addentra nel bosco seguendo le tracce di un carro armato. Tutti devono mettere i piedi nello stesso punto, così si può essere sicuri che sotto non ci siano mine. Si sta a distanza l’uno dall’altro, a tratti più, a tratti meno. Ma 15 metri per le mine antiuomo possono salvare il resto del gruppo. Davanti, senza metal detector, il primo va a naso e cammina principalmente dove c’è vegetazione viva. È rischioso, infatti in alcuni punti non ci si addentra. Dopo qualche centinaio di metri la mano del soldato in prima fila si alza. È il cenno per fermarsi e puntare il ginocchio a terra e le armi verso i quattro punti cardinali. Ha visto una trincea abbandonata e una scatola sospetta: la valigetta di un trapano elettrico sottratto dai russi in qualche centro commerciale, ma è chiusa. Il soldato prende una corda, la lega delicatamente alla maniglia e indietreggia di una ventina di metri, si stende a terra, dà l’ordine al gruppo di ripararsi. Tira con forza, nulla accade. Anche ispezionare una trincea, una scatola o uno zaino qui può voler dire la morte.

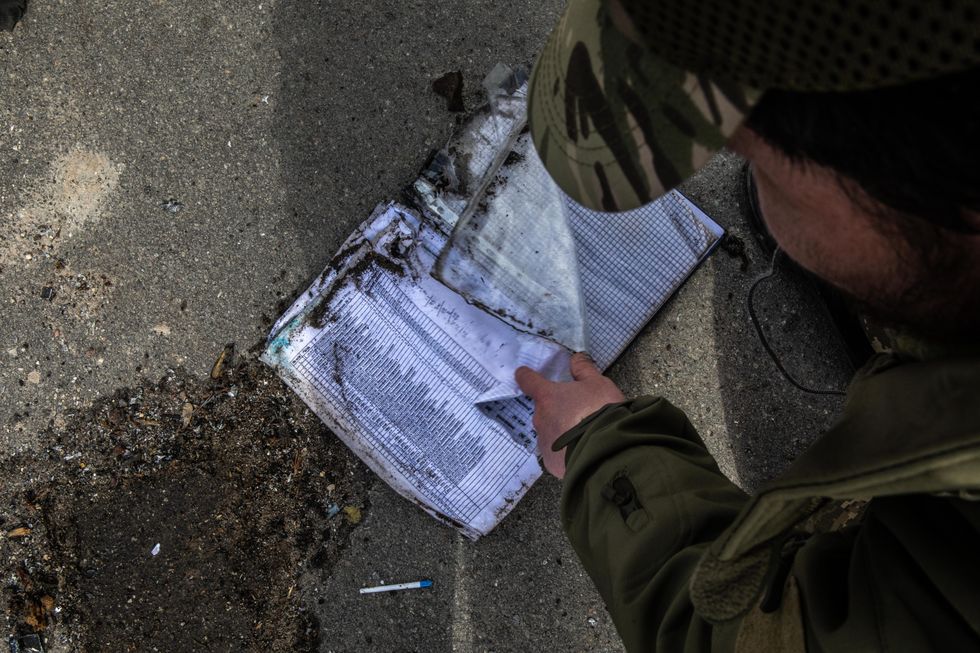

Si continua con l’ispezione palmo a palmo della trincea: una latta, una cassa di munizioni. Questa volta il procedimento è lo stesso e va tutto bene. Anzi, i ragazzi trovano delle razioni russe bagnate dalla neve, che in questi giorni si scioglie al primo sole della mattina. Aprono le scatolette di carne, alcuni le mangiano di gusto. Uno di loro, giovane, fra i più inesperti del gruppo, dice agli altri di non mangiare la roba dei russi. Il soldato che con il coltello da Rambo sta mettendo in bocca un pezzo di carne lo prende a sé: «Assaggia, quando trovi il mangiare dei russi lo devi mangiare: è il sapore della vittoria».

Corpi minati, lingue mozzate. Nella macelleria di Bucha i cani divorano i soldati morti

Niccolò Celesti da Bucha

«Sveva voin», «Guerriero del giorno». Ci spiegano alcuni militari e civili che sono le scritte che i volontari usano come slogan, chi «Ucraina libera», chi «Un aiuto per tutti». Indossa anche il classico gilet fosforescente stradale che abbiamo visto molte volte addosso ai volontari che rischiano la vita fra le bombe, portando aiuti ed evacuando civili.

Lo troviamo all’interno di un magazzino, dopo che un signore ci aveva detto di «andare a vedere cosa hanno fatto i russi». Quando entriamo, passando da una vetrata andata in frantumi, il corpo giace irrigidito, il casco è allacciato, la bocca spalancata. I denti non si vedono, sugli occhi ha una benda completante intrisa di sangue, così come c’è sangue rappreso sotto la sua testa. Sotto la benda pare non avere gli occhi. Alcuni poliziotti che arrivano poco dopo sul posto ci dicono che potrebbe essere morto dissanguato proprio per l’asportazione di lingua e bulbi oculari. I poliziotti ci fanno cenno di allontanarci dal corpo, lo analizzano e poi indietreggiano improvvisamente: «Può avere una bomba, fuori tutti!», gridano. Prendono un arpione attaccato a un filo che usano per trascinare i feriti in battaglia, per aprire botole e porte che possono essere minate e per spostare i morti o gli involucri di ogni tipo a cui spesso vengono attaccate mine o bombe di vario tipo. Lo agganciano e poi srotolano la cima fino a fuori dalla struttura al riparo. Tirano il corpo. Non succede niente, l’allarme è rientrato. Arriva una squadra di militari del 206° battaglione. Parlano davanti al corpo. Alcuni di loro hanno le facce sconvolte. Intorno sono tutti sbigottiti, ma non è quel singolo corpo a fare questo effetto, è tutta la città, con le scoperte che vengono fatte di ora in ora, tra le macerie, negli scantinati dei palazzi, negli appartamenti, sulle strade: centinaia di corpi raccolti con le mani legate e i proiettili nel cranio, decine di racconti di persone che hanno visto giustiziare anziani seduti sulle panchine da carristi durante la fuga. Ma non è solo questo.

sangue e spazzatura

È il puzzo di sangue, di polvere da sparo, di spazzatura, è il puzzo della paura, che dicono si senta anche quello. Centinaia di cani abbandonati vagano in giro alla ricerca del padrone e di cibo. Le macerie sono dappertutto.

Per strada ci sono ancora corpi abbandonati, nonostante nei giorni scorsi siano stati recuperati più di 410 cadaveri. La maggior parte di questi cadaveri sono dei soldati russi che vengono lasciati ai cani o che, comunque, verranno raccolti per ultimi, dopo le altre urgenze, che ora sono i morti ucraini, il cibo, l’acqua, i sopravvissuti che come zombie camminano per strada con le facce sconvolte. A un posto di blocco i militari ci segnalano, dietro a una chiesa, una fossa comune, fatta scavare dal prete perché non sapeva più dove mettere i corpi riversi per le strade del quartiere. Ci sono due strati di cadaveri. Dal primo strato, il più profondo, emergono mani e braccia, sono corpi vestiti in abiti civili e sono quelli buttati lì durante l’occupazione dei russi; poi ci sono vari cadaveri racchiusi nei sacchi neri. Ci dicono che forse ci sono altre fosse comuni.

La macchina di chi ci accompagna si fa strada tra le macerie, le buche dei colpi di mortaio, le carcasse di carri armati e veicoli russi, le macchine dei civili schiacciate dai carri e le munizioni inesplose. Molte parti della città sono chiuse, ci sono mine dappertutto e se ne sentono le detonazioni che speriamo siano effettuate dall’esercito. Svoltata una curva ci troviamo davanti al ponte che porta a Irpin. Eravamo sull’altro fronte, a 300 metri, durante la battaglia, lo scorso 13 marzo, quando morì il collega americano Brent Renaud. Ora siamo dall’altra parte e ci incamminiamo verso quella posizione dal lato opposto, quello che molti pensavano non sarebbe stato riconquistato dall’esercito ucraino. All’inizio del ponte un altro corpo, un signore dai capelli brizzolati giace sul fianco nel prato che costeggia il fiume Bucha, ha sul braccio una fascia bianca, come molti dei profughi che cercavano di attraversare il ponte durante i giorni del conflitto e che su quel ponte, in parte, hanno perso la vita, colpiti dai cecchini.

carcassa «infiltrata»

Molti sono convinti che quell’uomo, nonostante la fascia bianca, non sia un civile ucraino, ma piuttosto un soldato russo vestito in abiti civili. I militari russi di questa guerra indossano o sulle gambe o sulle braccia una fascia bianca come gli ucraini ne indossano una blu. Questo corpo è dunque ancora lì perché è sospettato di essere un soldato nemico. I tratti somatici degli abitanti di questi Paesi sono simili, a meno che i soldati non arrivino dalle zone nordiche o orientali della Russia. Nel dubbio, il morto rimane lì, sul ciglio di quello che per molto tempo è stato uno dei fronti più caldi del conflitto.

Proseguendo verso Irpin, dunque, si incontrano i resti di un carro armato, un soldato russo sciolto sull’asfalto. Di lui rimane solo un pezzo della maglietta blu e bianca a righe classica di quell’esercito, fusa insieme a ciò che rimane del giubbotto antiproiettile, il casco in brandelli e l’ombra del corpo spalmato sull’asfalto. Le munizioni sono dappertutto, intorno non ce più niente. Di un grande centro commerciale non rimane più nulla, solo lo scheletro. Tra le macerie si intravedono decine di mine anticarro, disinnescate e abbandonate su un lato dagli ucraini.

A pochi metri da Irpin ci sono gli stessi corpi senza vita che giacevano lì già il 10 marzo: i tre carristi russi che erano rimasti uccisi nello scontro e che avevamo fotografato. Uno era bruciato e gli altri intatti, oggi sono tutti bruciati e per buona parte sono stati mangiati dai cani. Per Micha, il più giovane dei due soldati volontari che accompagniamo, quei corpi va bene che siano mangiati dai cani, anzi, dice è la giusta fine per chi è venuto a far male al loro Paese. «Pietà l’è morta», recitava un vecchio canto partigiano. Una frase mai così vera come in questa sporca guerra.