2024-07-08

Sylvain Tesson: «Girare il mondo a piedi a caccia della libertà»

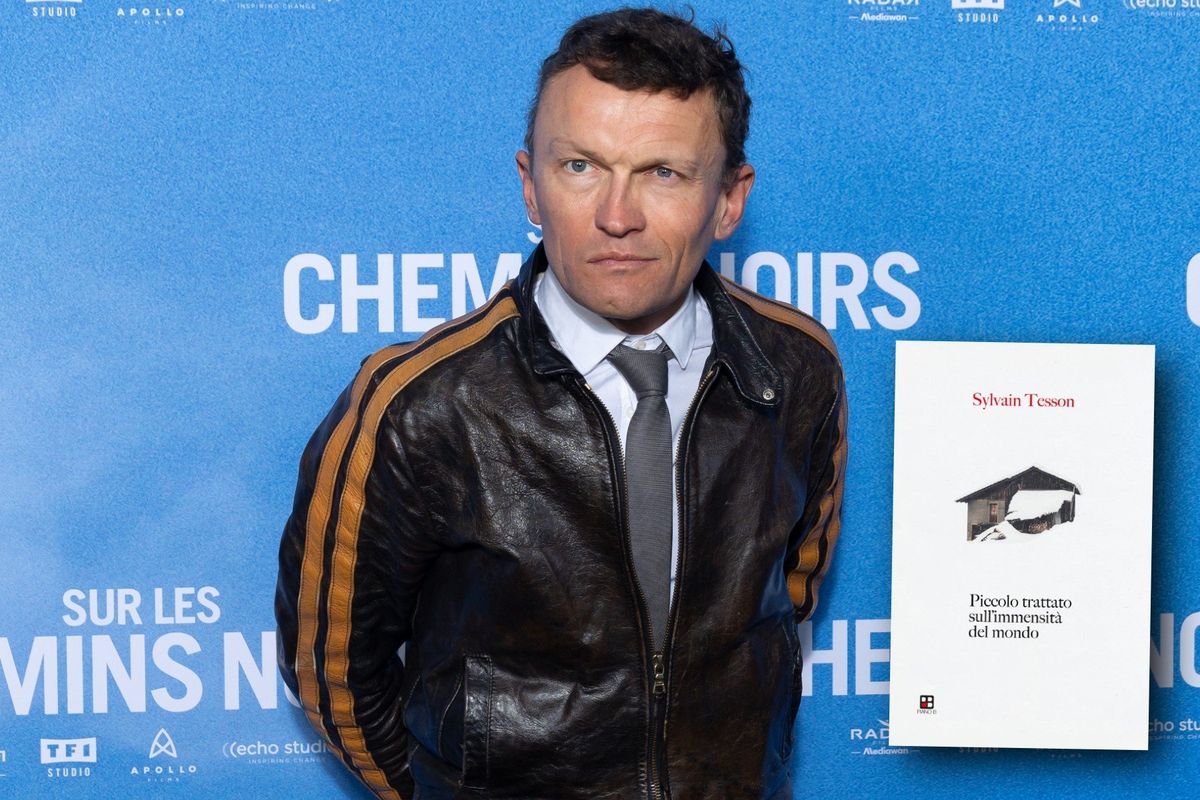

Sylvain Tesson (Getty Images)

Ciò che spinge a partire è l’insoddisfazione, ma il viaggio non è semplice fuga: chi lo intraprende diventa a suo modo un veggente. Lo spiega l’autore di queste pagine, che da una vita segue le orme di monaci-mendicanti, vagabondi ed esploratori.Sylvain Tesson è un uomo che viaggia nel tempo. Sì, è vero, è noto per i meravigliosi resoconti dei chilometri macinati a piedi. La sua stessa esistenza - proprio come il Piccolo trattato sull’immensità del mondo ora pubblicato dalle ottime edizioni Piano B - è una celebrazione del vagabondaggio e del camminare.Lo speciale contiene due articoli.Per gentile concessione dell’editore, pubblichiamo un intero capitolo (il secondo, titolato «Corpo e anima») del Piccolo trattato sull’immensità del mondo di Sylvain Tesson (Piano B edizioni, 2024). Dalle riflessioni sui suoi viaggi, l’autore fa emergere una sorta di filosofia del camminare, del viaggio come strumento di comprensione del mondo e di sé stessi.Il mio corpo sembra non volersi mai riposare. Si comporta come un bambino mai sazio, da accudire in continuazione. È per colpa sua se conservo sulla scrivania una statuetta di Lenin alta trenta centimetri, che mi è stata regalata anni fa a Taskent. Quando i miei amici slavi vengono a trovarmi rimangono turbati e intristiti: non capiscono perché il cinismo occidentale si compiaccia nel conservare tali orrori. Ma io la conservo perché Lenin, sul letto di morte, ha pronunciato la più bella frase della storia, la sola domanda che vale: «Che fare?». Quando il mio corpo mi martella fino all’ossessione con questo mantra dell’angoscia – «Che fare?» – per calmarlo rispondo: «Partire!». Partire per raffreddare le caldaie interiori. Il viaggio frena la corsa degli istanti, calma i temperamenti schiavi della pressione degli eccessi di energia. Per chi detesta girare a vuoto, la soluzione è fiondarsi dritti davanti a sé, lanciarsi nell’avventura e trovare la pace battendo i sentieri. Forse i grandi viaggiatori della Storia, così come le ignote pedine che cavalcano le strade e i divoratori di orizzonti che falciano le tappe come si taglia una fustaia, tentano solo di estinguere l’incendio che li divora. Alessandro, Marco, Gengis e tutti i loro discendenti – illustri scopritori o anonimi pellegrini – sono i pompieri delle proprie anime in fiamme. Se non sentissi il bisogno di dissolvere l’energia del mio corpo nel bagno acido dell’azione, potrei ben accontentarmi di un albero. Uno di quei fari di foglie della Beauce, oppure un pipal dell’Himalaia, sotto le cui spoglie potrei sedere con gli occhi semichiusi, come Gautama, il principe dei vagabondi. (Forse l’estasi che si legge sul volto del Buddha non è che l’espressione di felicità del marciatore illanguidito all’ombra di un albero. La forza del Risveglio che dipende dalla gioia del riposo: il buddhismo o la siesta che diventa fede...) Nelle sue odi al vagabondaggio, Natsume Soseki descrive l’uomo perfetto come una canna di bambù che riposa lungo le rive dell’Impassibilità, capace di accogliere ogni soffio d’aria senza venirne scosso, che gioisce del più delicato profumo di fiori senza esserne trasformato. Egli gode di ogni sapore del mondo, ma non subisce alcuna metamorfosi. Gli eventi lo attraversano senza piegarlo. Le ore scivolano su di lui come gocce d’acqua sulle piume dell’anatra selvatica, senza bagnarlo. Fedele all’immagine dell’impassibilità, sant’Agostino predicava che la felicità sta nel «desiderare ciò che già si possiede»: insomma, nulla varrebbe più di una quercia sotto cui sedersi per l’eternità. Io invece rifuggo da questo pensiero mortifero. Mi è estraneo come il fascino della Giamaica. Quando incontro un albero, anziché accucciarmi ai suoi piedi, mi ci arrampico. E se l’avessi tra le mani, sant’Agostino lo appenderei al ramo più alto. Poi darei un’occhiata al paesaggio, la cima di un albero è il miglior punto di vedetta. Dall’alto scoprirei un tratto di campagna che mi farebbe desiderare di spingermi oltre, perché altrove, secondo Morand, è una parola più bella di domani. Sedersi sotto un albero, perfino mettere radici, è certo una via possibile. Per colui che la sceglie è la fine della storia, l’accesso alla saggezza. Riposare tra le ghiande ai piedi del tronco e conquistare la pace. Tuttavia bisogna prima trovare quell’albero. Per il momento preferisco attraversare la foresta. Tra dieci o ventimila verste ripenserò all’idea di scegliere un tronco come ultimo schienale. Il problema del vitalismo fisico è che, quando non è canalizzato, non offre mai tregua allo spirito. L’energia strabocca da questi esseri come lacrime di resina da un tronco di pino. Questa energia impossibile da immagazzinare va consumata immediatamente, bisogna batterla sull’incudine dell’azione. Il corpo dovrebbe sempre essere trattato come un Homo sovieticus: ovvero costringerlo al rendimento. Attribuirgli un compito ne lenisce gli ardori. Il marciatore su lunghe distanze chiederà al proprio corpo di raggiungere la cima a duemila metri, il minatore di avere la meglio su una roccia troppo dura, il marinaio di vegliare fino all’alba, lo scalatore di trionfare su duecento metri di fessura, il carovaniere di aggiungere una giornata solitaria alla sua messe di tappe. Una volta mandato in missione, sottomesso alla dolorosa disciplina dell’azione, teso verso l’obiettivo designato, il corpo lascerà tranquillo lo spirito e non lo solleciterà oltre – sarà sufficiente dargli l’ordine di partire. Lo spirito, così liberato, potrà spaziare sereno nei territori che ardiva percorrere. Il viaggio è la superficie offerta al pensiero, per divagare in tutta libertà. Ma ecco che sopraggiunge un pericolo: uno spirito vigoroso è un bagaglio troppo ingombrante, impossibile da svuotare per lasciarselo alle spalle. Ricordo intere giornate, durante i lunghi viaggi a cavallo sui monti Celesti, poco prima del Duemila, o più di recente a piedi nel Badakhshan afghano, nel cuore del Ngari tibetano o ai margini orientali del Changtang, a sud dei monti Kun Lun, dedicate a marce solitarie di cinquanta chilometri su lande uniformi, senza mai distogliere lo sguardo da un’altura stagliata all’orizzonte, che serviva da punto di riferimento ma che, alla sera, non si era avvicinata per nulla. In questa geografia della desolazione (deserto, pendio, landa erosa, pianura consumata dagli anni e dal vento, pedipiano livellato dalla deflazione, come direbbero i geografi, questi poeti ermetici), il viaggio assomiglia all’attraversamento silenzioso di un piano euclideo che la Vita ha dimenticato di scoprire. Quando si percorre il nulla della steppa, dove ogni pollice di terra è identico all’altro, è di vitale importanza alimentare il proprio pensiero per non cedere alla follia, per non morire di noia. Péguy, bizzarro pellegrino che professava ciò che gli dettavano le rime, tirava «dritto davanti a sé, con le mani in tasca, di campo in campo, senza alcun equipaggio, senza orpelli o discorsi, con passo sempre uguale, senza fretta né provviste». Io non capisco questo stato di abbandono! L’importante non è proprio moltiplicare le provviste interiori contro la monotonia? Quando il corpo è in movimento, lo spirito ha tutto il tempo a disposizione per affacciarsi sul davanzale dei ricordi, darsi alla contemplazione, riflettere sul mondo e, forse, sognare. La marcia fa affiorare alla superficie della memoria gli strati di ricordi conservati nella scatola d’osso del cranio, un vero archivio, il bagaglio più prezioso del viaggiatore. Si fruga, si sceglie; un lampo improvviso e si ricorda un momento divertente quasi dimenticato e si scoppia a ridere. Un passante potrebbe prenderci per pazzi, ignorando che nulla vale di più di un bel momento con se stessi, mentre si consultano gli scaffali della propria biblioteca interiore. E quando non è il momento dei ricordi, basta rivolgere lo sguardo all’esterno. Anche nella steppa più arida i contemplatori troveranno sempre qualcosa di cui meravigliarsi. Il loro occhio da naturalisti rileverà anche la più microscopica traccia di vita. La loro anima trascenderà le cose miserabili. Leonardo da Vinci immaginava la montagna guardando un sasso. Thoreau udiva Dio nel canto del grillo. Van Gogh vedeva nella campagna le linee di forza del paesaggio. Nerval confondeva le vie di Parigi con il labirinto della sua anima. Fulcanelli sapeva che il numero aureo regola sia la disposizione dei petali intorno al pistillo che il moto delle sfere celesti. Hugo non ammetteva che il profumo del biancospino restasse indifferente alle costellazioni. È tipico dei veggenti non essere mai soddisfatti di ciò di cui si accontentano i loro occhi. Inseguono l’universale scavando nell’aneddotico; è il principio della metonimia applicato all’osservazione. Un viaggiatore deve essere capace di scivolare dal filo d’erba al cosmo, e d’immaginare planisferi nelle nuvole che gli passano sopra la testa. Se un granello di sabbia è sufficiente a soddisfare il suo spirito, come sarà immensamente felice ad esser gettato in pieno deserto! Ma la capacità di meravigliarsi varia iniquamente a seconda degli esseri. I prigionieri che sanno nutrirsi della bellezza del lichene, dell’ingegnosità dell’argiope o, come Solzenicyn, del canto di un uccello sulla grata di un lucernario, sopporteranno meglio l’isolamento (se un giorno finirete in prigione leggete le pagine sull’incarcerazione di Šalamov, gliene sarete grati!). Il vagabondo delle stelle di London sarebbe sopravvissuto alla camicia di forza se non si fosse concentrato sullo studio delle mosche che suggevano le sue lacrime? Aprire gli occhi è un antidoto alla disperazione. Ricordo J.P. J., reporter di guerra, che si era ritirato dal tumulto mondano per dedicare i suoi giorni ai fiori di loto dell’Asia, che fotografava incessantemente. Si alzava all’alba, camminava negli acquitrini, andava a caccia delle macchie di fiori, affascinato dal fatto che spuntavano dallo sterco. Conosceva il mondo, e riteneva che i fiori di loto non fossero da meno. Nella giungla è diverso. Il cancro della noia non è una minaccia. La varietà delle manifestazioni della vita è abbagliante. Per pescare immagini è sufficiente gettare lo sguardo come si getta una rete. Nell’incavo di un tronco due chirotteri si fanno a brandelli; tra le radici di un kapok le mandibole di un cervo volante insegnano a un carabo il prezzo della debolezza, un ocelot si lancia nella boscaglia lasciando dietro di sé solo il ricordo di una scia... Non un solo interstizio da dove potrebbe insinuarsi la Noia. Il disgusto e lo scoraggiamento, sì! Ma non certo la noia. Impossibile stancarsi degli echi pagani giubilati sotto le navate tropicali dall’incessante cantico della linfa e del sangue. La giungla è la più potente delle eresie, l’albero è il miglior nascondiglio per le fate ripudiate. Ecco perché in Europa chi stringeva l’aspersorio ha sempre tenuto vicino a sé anche la scure. Sulla strada sempre uguale, quando né il ricordo né la contemplazione vengono in soccorso all’errante, egli può sempre ripiegare sui propri sogni. Quanti vagabondi, smarriti nelle lande, avanzano trascinandosi dietro squarci di visioni, sognando come si respira! La monotonia dei luoghi desolati incita a volare verso le Incredibili Floride dell’immaginazione. Lo stato di leggera inedia nel quale ci si trova alla fine di una tappa forzata colora i sogni di tinte fantastiche, e si progettano i viaggi futuri. Quante delle mie spedizioni sono nate strada facendo? Vivere significa trasformare il proprio sogno in un ricordo. Manca ancora qualcosa in questa rapida rassegna di antidoti contro la noia: sulla strada, per combattere il vuoto, c’è anche la poesia. Il vagabondo può recitare versi incessantemente. La poesia riempie le ore vane. Intrattiene lo spirito e gonfia l’anima, è un ritmo messo in musica. I versi scandiscono la marcia e si accordano all’atmosfera: declamo Péguy nell’infinita pianura, Hugo nella palude, Apollinaire sulle alture, Shakespeare nella tempesta, Norge quando sono ubriaco. E alla sera, quando mi fermo, stacco dal mio quaderno di poesie la pagina che mi ha nutrito durante il giorno, e con essa accendo un piccolo fuoco al quale recito il poema mandato a mente. Un modo incantevole di concludere la giornata. Per non parlare della preghiera, aiuto altrettanto valido a riempire le ore lente del viaggiatore, per distendere i nervi troppo eccitati. Scandite un versetto fino all’ossessione: dimenticherete le vesciche sotto i piedi. Il pellegrino russo del 1870, promotore della filocalia, nell’attraversare la taiga a piedi non faceva che borbottare in continuazione questo incantesimo: «Signore Gesù, abbi pietà di me». L’ideale è accordare la scansione alla falcata e far coincidere il ritmo dell’antifona con il passo. Si marcia allora come si respira. Per quanto mi riguarda, mi rivolgo alla preghiera solo quando ho paura. Davanti all’orso o a metà di una parete, quando le prese sfuggono sotto le dita, sopra un chiodo precario, ho dei ritorni di fede provocati dalla risacca dell’adrenalina. Entro in contatto con la religione come i vili: alla minima paura. Quando l’acqua sale, mi sorprendo a credere nella nave. La preghiera, l’osservazione, la contemplazione, la recitazione, il ricordo: sono tutti stratagemmi del viandante per sfuggire all’angoscia di sentirsi una testa di spillo sperduta nella malinconica immensità del mondo.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/sylvain-tesson-piccolo-trattato-2668700768.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="se-darsela-a-gambe-e-un-atto-dinsubordinazione" data-post-id="2668700768" data-published-at="1720445474" data-use-pagination="False"> Se «darsela a gambe» è un atto d’insubordinazione Sylvain Tesson è un uomo che viaggia nel tempo. Sì, è vero, è noto per i meravigliosi resoconti dei chilometri macinati a piedi. La sua stessa esistenza - proprio come il Piccolo trattato sull’immensità del mondo ora pubblicato dalle ottime edizioni Piano B - è una celebrazione del vagabondaggio e del camminare. Il fatto, però, è che lo scrittore francese non si limita a spostarsi nello spazio. Egli si trasferisce e ci trascina in altre dimensioni, in luoghi in cui ancora esistono il silenzio, l’attesa, la fatica, la lentezza, il coraggio. Cioè tutto quello che la modernità e il progresso distruggono. Attenzione: Tesson non è un teorico della alienazione. Tutt’altro: è un contemporaneo, per niente estraneo alla complessità del nostro universo elettronico, perfettamente collocato nell’ora presente. Di questa era conosce le comodità ma non trascura i lati oscuri, anzi li attraversa per sfidarli. Il suo esplorare, il suo camminare, il suo sfiancarsi sono consapevoli atti - più che di resistenza - di insubordinazione. Egli contesta il pensiero prevalente con il corpo, e non solo con le parole e i ragionamenti. «Andare per i sentieri neri e cercare le radure dietro ai rovi era un modo per sfuggire al dispositivo», scrive in Sentieri neri. «Nella mia vita di città era in atto un pernicioso inquadramento, una sorveglianza subdola, un intruppamento accettato passivamente. Sebbene cercassi di resistere, le nuove tecnologie invadevano tutti i campi della mia esistenza. Non c’era da farsi illusioni, non erano semplici innovazioni destinate a semplificare la vita: erano sostituti della vita. Non proponevano un’allettante gamma di innovazioni ma modificavano la nostra presenza sulla Terra. Un filosofo italiano, Giorgio Agamben, in un breve pamphlet, aveva affermato che era da ingenui credere di poterle usare bene. Esse rimodellavano la psiche umana, agivano sui comportamenti, già dominavano la lingua, iniettavano nel pensiero i loro betabloccanti, vivevano di vita propria». È contro «il dispositivo» che Tesson combatte. I suoi sono atti politici in senso lato e altissimo. A un certo punto ha scritto pure una sorta di «manifesto», onirico quanto sovversivo. «Immaginavo la nascita di un movimento chiamato confraternita dei sentieri neri. Oltre a tracciare una rete di percorsi alternativi, i sentieri neri potevano anche definire i processi mentali che avremmo adottato per sottrarci al nostro tempo: disegnati sulle mappe e serpeggianti sul terreno, si sarebbero prolungati dentro di noi fino a costruire una cartografia mentale dell’evitamento. Non intendevamo disprezzare il mondo né avevamo la pretesa di cambiarlo. No! Ci accontentavamo di non averci niente a che fare. L’evitamento mi sembrava una soluzione che univa in sé la forza e l’eleganza. Pensavo che fosse urgente orchestrare il ripiegamento. Le regole di quella dissimulazione esistenziale si riducevano a pochi imperativi: accogliere con indifferenza le novità sensazionali, sapere con chi prendersela, scegliere le cose per cui indignarsi, quelle da amare e quelle per cui provare disgusto. Passare la vita tra montagne di libri, nei boschi, insieme a tavolate di amici. Ricordare i morti più amati, circondarsi di visi noti, aiutare le persone dopo averle viste in faccia e non dopo averle studiate come pure entità statistiche. Insomma tenersi in disparte, o meglio sparire». Un manifesto, sì, che tuttavia «non era ancora un programma politico; era un invito a darsela a gambe». Darsela a gambe letteralmente: Tesson cammina e reincanta il mondo. I suoi viaggi durissimi sono una forma di sacrificio, ovvero di «sacrum facere»: fatica che diventa preghiera e sfocia nella riscoperta della dimensione metafisica del creato. Ma ciò non significa, dicevamo, evitamento dei problemi quotidiani. Tesson non si è mai tirato indietro, anche quando c’era da andare contro il coro. In Bianco, ad esempio, riflette sul Covid e scrive: «Per tutto l’anno l’umanità aveva combattuto l’infezione generale. Per i governi la lotta contro il Covid-19 era stata l’occasione per allenarsi al controllo delle masse. Le autorità avevano confinato le popolazioni in nome della salute privata e della salubrità pubblica. La burocrazia aveva trovato un campo di sperimentazione, preparato da vent’anni di ipnosi cibernetica. Quando una società vive dietro a uno schermo, non è difficile farle mettere una mascherina. E questo aveva prodotto risultati insperati. Nel giro di ventiquattr’ore gli arresti domiciliari erano stati accettati. Il parco umano era ancora più malleabile del previsto». È a rifiutare questa malleabilità che Tesson si allena e ci allena: il suo darsela a gambe non è una fuga ma un combattimento.

Francesca Albanese (Ansa). Nel riquadro il murales che la ritrae con Greta Thunberg, abbracciate da un miliziano di Hamas, e lo stesso graffito vandalizzato

Nella quarta e ultima puntata, il Maestro Muti ci introduce al capolavoro mozartiano, in costante equilibrio tra gioco diabolico e tragedia. La luce sinistra del libertino illumina la scena. Quando svanisce gli altri personaggi non si sentono sollevati, ma smarriti.

Benjamin Netanyahu (Ansa)