- Anche nel 2020 l’Italia ha versato più di quanto ricevuto. Ora il Pnrr dovrebbe risolvere tutto ma non è così: siamo dovuti andare col cappello in mano perfino per avere la prima rata di finanziamenti.

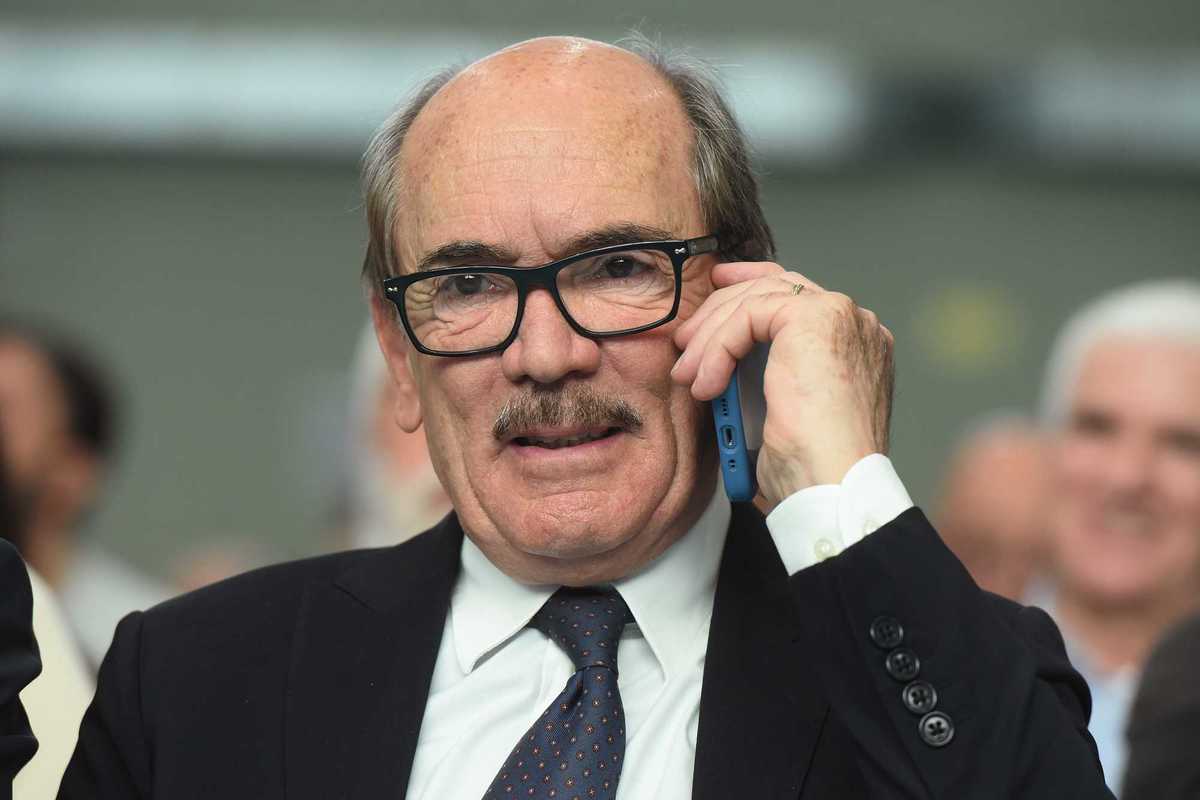

- Paolo Borchia, eurodeputato leghista: «I vincoli esterni sono sempre più forti, investimenti decisi dalla burocrazia e non dai bisogni dei territori. Ue pronta a stringere ancora se nel 2023 si formerà un governo diverso dall’attuale».

Lo speciale contiene due articoli.

In ginocchio da te. Se il rapporto dell’Italia con il bilancio dell’Unione europea fosse una canzone, non esisterebbe titolo più azzeccato di questo. E in effetti, a leggere le parole pronunciate qualche giorno fa dal presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, non si può non avvertire un senso di umiliazione. «Annunciamo oggi un importante passo avanti nell’attuazione del Recovery plan italiano», ha commentato la von der Leyen, «riteniamo che l’Italia abbia fatto buoni progressi per ricevere il suo primo pagamento nell’ambito del Next generation Eu».

Peccato che, ha aggiunto il numero uno a Bruxelles, l’Italia potrà ricevere i 21 miliardi di euro (di cui 10 miliardi di garanzie e 11 miliardi di prestiti) richiesti per finanziare i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) «non appena questa richiesta di pagamento sarà approvata anche dagli Stati membri». Tutto chiaro? Non è stato sufficiente fornire «prove esaurienti» circa il soddisfacente raggiungimento dei 51 obiettivi» e l’aver intrapreso importanti riforme nella pubblica amministrazione, negli appalti pubblici, nella giustizia civile e penale, nonché nel campo della digitalizzazione delle imprese».

No. La palla passa ora al Comitato economico e finanziario (Cef), un organismo composto dagli alti papaveri delle amministrazioni nazionali e delle singole Banche centrali, il quale dovrà emettere un parere entro le prossime quattro settimane. Solo allora la Commissione, giudizio del Cef alla mano, emetterà un verdetto definitivo riguardo all’erogazione dei fondi. Non è tutto, perché il nostro Paese dovrà fare i conti con questa farraginosa procedura ogni qualvolta busserà alla porta di Bruxelles al fine di ottenere i denari stanziati per favorire la ripresa dopo la pandemia. Senza contare le tempistiche piuttosto lunghe.

Questo primo disco verde da parte della von der Leyen e soci arriva due mesi dopo la richiesta di pagamento, presentata dal governo italiano ormai il 30 dicembre scorso e corredata da un lungo e dettagliato memorandum a dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Vabbè, obietterà qualcuno, tanto sono soldi regalati. Sbagliato. Per comprendere il complesso - e a tratti oscuro - meccanismo che si cela dietro al Next generation Eu (Ngeu) occorre fare un passo indietro e comprendere com’è strutturato il bilancio dell’Unione europea.

Senza addentrarci in noiosi tecnicismi, basti sapere che il budget a lungo termine - noto anche come Quadro finanziario pluriennale (Qfp) - fissa il limite di quanto denaro può investire l’Unione europea per le diverse politiche. Solitamente il Qfp ha una durata temporale di sette anni: quello corrente è partito nel 2021 e terminerà nel 2027.

Per la prima volta nella storia dell’Ue, al bilancio a lungo termine (1.210,9 miliardi di euro) è stato affiancato uno strumento di natura straordinaria e temporanea, il Next generation Eu, con una dotazione di 806,9 miliardi di euro. Complessivamente, dunque, il budget Ue avrà una dotazione 2.017,8 miliardi di euro, una cifra superiore al Prodotto interno lordo italiano. Forse potrà apparire scontato, ma è sempre meglio ribadirlo: pandemia o no, il Qfp, che da solo rappresenta il 60% dell’intera dotazione finanziaria, ci sarebbe comunque stato. Storicamente, le fonti del bilancio Ue sono tre: l’imposta sul valore aggiunto, le risorse proprie e i contributi nazionali in base al reddito nazionale lordo. E qui per l’Italia sono sempre stati dolori. Non è una novità, ma giova sempre ricordare che il nostro Paese versa all’Ue più denaro di quanto riceva in cambio.

Numeri alla mano, come evidenzia l’ultima relazione prodotta dalla Corte dei conti sui rapporti finanziari con l’Unione europea, nel corso dell’ultimo settennato l’Italia ha versato nelle casse di Bruxelles la bellezza di 113,89 miliardi, ricevendo in cambio appena 76,33 miliardi, con uno squilibrio a nostro sfavore di ben 37,56 miliardi. Tradotto in altri termini, l’Italia rappresenta un contributore netto della Ue, cioè versa più di quanto riceve.

Solo nel 2020, l’anno della pandemia, il nostro governo ha staccato un assegno per la cifra record di 18,2 miliardi di euro, cioè 1,4 miliardi in più rispetto al 2019, facendo segnare un aumento del 14% sulla componente del contributo basata sul reddito nazionale lordo. Se parliamo di valori assoluti, l’Italia si colloca al quarto posto dopo Germania, Regno Unito (ormai fuori dall’Unione) e Francia nella classifica dei contributori per saldo netto cumulato del periodo 2014-20, e al nono posto per incidenza del saldo netto cumulato (-0,32%) sul reddito nazionale lordo cumulato.

E veniamo al Next generation Eu, la cui fetta più grande risiede nel Dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza o Rrf (723,8 miliardi euro), cioè il 90% degli stanziamenti totale. Si affiancano poi una miriade di altri strumenti minori: React-Eu (50,6 miliardi), Orizzonte Europa (5,4 miliardi), Fondo InvestEu (6,1 miliardi), Sviluppo rurale (8,1 miliardi), Fondo per una transizione giusta (10,9 miliardi) e RescEu (2 miliardi). Ebbene, sembra ormai opinione diffusa il fatto che grazie al Ngeu il nostro Paese ribalterà la propria posizione di contributore netto, arrivando finalmente a percepire dall’Unione più di quanto effettivamente versato.

Non è così semplice, perche il Rrf si divide a sua volta in due tronconi, quello dei prestiti (385,8 miliardi di euro) e quello delle sovvenzioni (338 miliardi). Riguardo ai primi la questione non sussiste: sono prestiti e come tali andranno restituiti. All’Italia spettano 121 miliardi, e i primi 16 miliardi ricevuti ad agosto contano già come debito pubblico. Ma nemmeno le sovvenzioni rischiano di risultare un grande affare. Come dimostrano le parole pronunciate da Ursula von der Leyen in questi giorni, per assicurarsi l’accesso ai soldi a «fondo perduto», il nostro Paese si è di fatto legato un vincolo esterno assai stringente, garantendo il raggiungimento di una lunga serie di obiettivi e la realizzazione di importanti riforme strutturali.

Rimane ancora tutto da chiarire l’impatto del meccanismo stesso di finanziamento del Ngeu sui singoli bilanci nazionali. Per finanziare questo piano straordinario, oltre alla proposta er introdurre tre nuove fonti di entrata (risorsa propria basata sul sistema di scambio di quote di emissione, risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, e risorsa propria basata sulla riassegnazione degli utili di imprese multinazionali di grandi dimensioni) presentata a dicembre 2021, la Commissione ha deciso per la prima volta nella sua storia di indebitarsi attraverso l’emissione di titoli sui mercati che andranno a finanziare prestiti e sovvenzioni. Finché non si tratterà di restituirli tutto bene, ma poi?

Finora si sa solamente che i rimborsi a chi ha sottoscritto queste obbligazioni partiranno dal 2027 in poi (fino al 2058), ma il calendario di restituzione non è ancora noto. Visto che Bruxelles non può stampare denaro ci si chiede poi dove prenderà le somme per restituire i titoli emessi. Il rischio concreto è che, una volta passata la tempesta del Covid, gli euroburocrati passeranno a battere cassa. Come sottolineato pochi giorni fa da Italia Oggi, con la decisione 2053/2020 la Commissione si è arrogata il potere di aumentare la contribuzione dei singoli Stati membri dall’1,23% all’1,40% del reddito nazionale lordo, con un massimale del 2% fino al 2058, ultimo anno per la restituzione delle obbligazioni. Altro che soldi regalati: l’Italia rischia seriamente di passare dalla padella nella brace.

«Fino al 2026 Bruxelles deciderà tutte le nostre scelte economiche»

Paolo Borchia (www.paoloborchia.it)

Onorevole Paolo Borchia, eurodeputato della Lega, ormai si sono accorti tutti che il Piano nazionale di ripresa e resilienza non sarà un «pranzo di gala».

«Premessa doverosa: il primo cenno di vita dello strumento europeo che avrebbe dovuto portarci fuori dalla pandemia è arrivato un anno e mezzo dopo lo scoppio della stessa. Mi riferisco alla prima rata arrivata ad agosto, aspetto che testimonia quanto sia legnosa l’architettura comunitaria, in particolare nelle risposte alle emergenze. Per il resto, mantengo il mio scetticismo sull’impianto di Next generation, assurdo indebitarsi a questi livelli e non avere voce in capitolo sulle scelte di impiego di risorse finanziarie così ingenti. L’approccio calato dall’alto ha fallito ma continua a essere riproposto imperterrito».

Quanto detto da Ursula von der Leyen in conferenza stampa nel dare il primo via libera ai 21 miliardi di aiuti dall’Ue testimoniano, se possibile, un rafforzamento del vincolo esterno.

«Politicamente, questo è un rischio tangibile. Stiamo attraversando una fase di relativa tranquillità nelle relazioni tra il governo italiano e la Commissione europea ma di fatto la politica economica del Paese sarà commissariata fino al 2026. Se l’anno prossimo dalle urne scaturirà un governo in linea con Bruxelles continuerà questo equilibrio artefatto, se si profilasse un governo in grado di alzare la testa, invece, ricordiamo che il coltello dalla parte del manico lo impugna la Commissione. Il vincolo esterno, operativamente, indebolisce gli investimenti, visto che le priorità non vengono determinate dalle necessità dei territori ma da quanto stabilito dall’euroburocrazia».

Paradossalmente non risulta ancora del tutto chiaro il modo in cui la Ue restituirà le obbligazioni immesse sul mercato. Come giudica questo ritardo?

«La Commissione tarda a presentare il piano, questo è vero. Ma il problema non si pone. La copertura è data dallo 0,6% del pil che ciascuno Stato ha messo a garanzia. Quindi i mercati si fidano. Sanno che i soldi ci sono. Manca sapere chi e come li verserà. Scusate se è poco».

Per adesso l’unica cosa certa è che la Commissione si è arrogata il diritto di aumentare il contributo degli Stati membri al 2% fino al 2058. E se in fondo tutta la questione si risolvesse con una enorme partita di giro?

«Purtroppo non è stata la Commissione ad arrogarsi questo diritto, ma sono gli Stati membri che l’hanno consentito, le risorse proprie rappresentano una delle poche materie per cui è necessaria l’unanimità. Il Recovery è uno strumento che mutua quanto succede normalmente con il bilancio Ue: semplificando, l’Italia mette i soldi e ne riceve indietro una parte con parecchi vincoli di utilizzo. L’unica differenza, non di poco conto, è che sul bilancio annuale standard noi eravamo tradizionalmente contributori netti, quindi in perdita. Sul Recovery, invece, siamo i primi beneficiari se sommiamo prestiti e sovvenzioni, secondi se prendiamo in considerazione solo le sovvenzioni. Ma non è tutto oro quel che luccica».

Perfino nel 2020, con la pandemia, ci è toccato staccare un assegno record. Gli ultrà dell’europeismo dicono che i benefici indiretti di partecipare all’Ue superano di gran lunga il deficit nei contributi.

«Se ci limitiamo a un’analisi sui saldi, a partire da metà anni Novanta abbiamo sempre avuto la peggio e, post Brexit, risultiamo i terzi contributori netti dopo Germania e Francia. Con la pressione fiscale cui sono sottoposte imprese e lavoratori, aggiungere un aggravio risulta difficile da spiegare all’opinione pubblica. La filosofia del bilancio comunitario dovrebbe operare un’inversione a “U”, sostenendo l’economia reale ed evitando di sperperare miliardi su azioni puramente teoriche. Anche se non si tratta di bilancio, un esempio sintomatico è rappresentato dal 37% del Next generation dedicato a priorità ambientali: stessa percentuale, per tutti i Paesi. Possibile che tutti abbiano le stesse esigenze e in egual misura?».

Nel futuro quanto inciderà l’Italia ai tavoli europei?

«Non sono ottimista sull’aumento del peso specifico del nostro Paese. Tendenzialmente, la sinistra ha sempre subito in maniera passiva gli interessi dell’asse franco-tedesco, mascherando un approccio rinunciatario con un europeismo di facciata. La chiave di volta, in caso di futuro governo di centrodestra, sarà capire come far coesistere politiche improntate sulla difesa dell’interesse nazionale con i diktat in arrivo da Bruxelles, cui sarà necessario ottemperare per continuare a ottenere l’erogazione delle rate del Ngeu. Una pistola puntata alla tempia, a tutti gli effetti».

La ripresa promessa dal Next generation Ue è messa a rischio dalla guerra alle porte dell’Europa. Siamo pronti a fronteggiare una nuova crisi dopo la pandemia?

«Le nostre imprese sono state commoventi, ai limiti dell’eroismo. Dopo la pandemia, le chiusure, la crisi e l’esplosione della spirale inflattiva, non credo possiamo chiedere loro un altro miracolo. Apriamo gli occhi: da due anni credo sia chiaro si sia aperta una fase che ha messo a nudo tutti gli errori del passato, dall’eccessiva tassazione del costo del lavoro fino alle delocalizzazioni, senza dimenticare la fallimentare politica energetica che ci ha consegnato alla dipendenza dal gas russo e ci relegherà alla dipendenza da materie prime e tecnologie cinesi per quanto riguarda la transizione ecologica».

Bruxelles, intanto, si ostina a puntare tutto sulla transizione energetica. È la strada giusta?

«Assolutamente no. Giusto pensare al pianeta, decarbonizzare, aumentare l’utilizzo delle rinnovabili nel mix energetico di ogni Stato. Però stiamo parlando di fonti che presentano dei limiti».

Che ricetta propone, in pochi punti?

«Primo: sovranità energetica per affrancarsi dalla dipendenza dai regimi che utilizzano energia e tecnologia per imporre logiche politiche. Secondo: puntare sulla produzione domestica di gas. Terzo: semplificare le procedure sulle rinnovabili. Quarto e ultimo: basta tabù sul nucleare. Senza autonomia energetica è impensabile essere competitivi con le economie similari alla nostra. E la storia lo dovrebbe insegnare».