Prima che si parlasse di populismo con i toni da fine del mondo, prima cioè della Brexit e di Trump; prima che il termine passasse a codificare come impresentabile un’intera offerta politica, accomunando anche partiti, movimenti e idee che non c’entravano nulla l’uno con l’altro; prima di tutto questo le istanze alla base del cosiddetto «populismo» erano state perfettamente descritte e indagate da un grandissimo storico, Christopher Lasch. Il suo «La ribellione delle élite», pubblicato in America nel 1995, è un condensato di acume profetico che non squalifica con etichette ma indaga le ragioni profonde del malessere delle nostre democrazie. L’America degli anni Novanta assomiglia molto da vicino a tanti Paesi europei degli anni Dieci: impoverimento del ceto medio, disagio esistenziale, calo di benessere e sicurezza, senso di distanza dai centri di potere reale (le «élite», appunto), crisi delle comunità e dei corpi intermedi, insicurezza diffusa. Oggi l’epiteto «populista» è già passato di moda: paradossalmente, molti dei temi così etichettati sono passati sotto le insegne di partiti «di sistema», complici anche gli anni del Covid: proprio per questo rileggere Lasch permette di tornare alla radice dei problemi e non alla loro superficiale negazione. E di interrogarsi sul ruolo dello stato, delle comunità, sui limiti della democrazia, delle istituzioni sovranazionali e del liberalismo: non per improbabili istinti di ripulsa, ma per capire che, in fondo, il populismo non esiste. E, con ogni probabilità, non è mai esistito.

C’è una sensualità che non alza la voce, una tensione sottile tra disciplina e desiderio, tra struttura e pelle. È lì che si muove Ermanno Scervino, che prima ancora di diventare un marchio globale è stato un’idea precisa di femminilità: colta ma istintiva, romantica ma mai fragile, consapevole del proprio potere. Una donna che decide come e quando essere guardata. Da Firenze al mondo, Scervino ha costruito un linguaggio che unisce disciplina sartoriale e tensione emotiva, materia e corpo, rigore e seduzione. Lo definiscono «romanticismo sexy», ma dentro c’è una visione precisa del desiderio contemporaneo.

Da dove parte una sua collezione: da un’immagine, da un tessuto, da una donna reale?

«L’ispirazione non ha orari né confini. Vivo in Toscana, nella bellezza, affascinante quanto il paesaggio è il lavoro delle première: un’idea può scaturire dalla loro manualità come dagli imprevisti. Le capitali del mondo, comunque, rimangono grandi fonti di ispirazione: la gente per strada, nei locali, la vita di tutti i giorni, i giovani».

Il suo stile è spesso definito «romanticismo sexy»: cosa significa questa espressione e come si traduce in silhouette, materiali e lavorazioni?

«Una sottoveste di pizzo, una gonna di organza, un vestito di chiffon acquistano grazia e carattere soprattutto quando indossate con qualcosa di insolito, magari di maschile o sportivo. Questo accostamento è forse il mio modo più significativo di vedere un romanticismo contemporaneo, una sensualità vissuta con personalità».

Cosa le chiedono oggi le sue clienti?

«Sicuramente la portabilità, la funzionalità e il dialogo col corpo rimangono caratteristiche sempre richieste. Negli anni tutto cambia ma non il gusto per il bello. La donna contemporanea rischia di più, la strada offre e cerca stimoli sempre maggiori; vestirsi bene, oggi, non significa essere convenzionali. Io mi rivolgo a una donna libera, che non ama gli stereotipi, ma moderna e attuale».

Ha vestito molte personalità del cinema, della musica e della società internazionale. Per un abito da red carpet quanto conta il dialogo con la persona che lo indossa?

«Ogni donna è un universo da scoprire, e sono tante quelle con cui abbiamo condiviso momenti di bellezza e di arte. Il dialogo conta: gli abiti nascono non per imporre un’identità ma per accompagnare e valorizzare chi li indossa. La vera eleganza è essere sé stesse e il mio lavoro è facilitare questo processo».

La produzione made in Italy è un valore centrale per il suo brand. Cosa significa oggi difendere e promuovere l’artigianalità italiana in un mercato globale?

«È una missione. Il made in Italy è frutto di una tradizione secolare, intere generazioni hanno primeggiato nella maestria sartoriale lasciando al Paese un’eredità diventata patrimonio mondiale».

Quali sono oggi i mercati più importanti? Nota differenze di gusto tra Europa, America e Asia?

«I mercati più importanti sono Europa e America. Non ci sono differenze di gusto nei mercati, ma nelle donne sì, nella loro individualità. Immagino le mie creazioni al di là del Paese di provenienza di chi le indosserà».

Come riesce a coniugare tecniche sartoriali tradizionali con la sperimentazione su tessuti e lavorazioni innovative?

«La ricerca è fondamentale: creare nuovi tessuti, provare lavaggi e trattamenti. Tradizione e innovazione devono camminare assieme per realizzare un prodotto contemporaneo, ma il gesto artigianale resterà sempre al centro».

Quanto influisce Firenze sul Dna del marchio? È solo sede produttiva o anche fonte di ispirazione estetica?

«Firenze è sinonimo di casa. Territorio di tradizione e sapere, custodisce e tramanda competenze uniche. È questo patrimonio umano e culturale che alimenta il nostro lavoro e predispone alla creatività e da cui il brand continua ad attingere».

Le sue lavorazioni knit e i tessuti ricercati sono diventati un segno distintivo. Quanto conta la ricerca sui materiali nello sviluppo di ogni collezione?

«Prima ancora di disegnare penso ai materiali, li provo sul manichino, osservo il loro movimento e la luce, e mentre li studio penso a come trasformarli e a quello che possono diventare».

In che modo la maison affronta il tema della sostenibilità senza rinunciare al lusso e alla qualità?

«La sostenibilità è una responsabilità, non una scelta. Oltre a selezionare materiali e lavorazioni nel rispetto dell’ambiente, un capo ben realizzato nasce per durare a lungo ed è per definizione sostenibile: le mie collezioni sono concepite per vivere attraverso gli anni».

Dopo tanti anni di successi, quali sono oggi le sue nuove sfide e quali sogni desidera ancora realizzare?

«I successi non li considero un punto di arrivo ma una direzione. C’è la volontà di sviluppare senza tradire il nostro percorso, e di tramandare una visione ambiziosa che nasce dalla sapienza del nostro territorio. Abbiamo in programma molte aperture in alcune delle città più importanti e prestigiose del mondo».

Zero su 9.000. I numeri della disfatta arrivano da tre parrocchie e sono sconfortanti: zero bambini iscritti al catechismo nel centro di Bologna dove 9.000 abitanti hanno altre priorità e dove sembra essere passato Friedrich Nietzsche a sancire la morte di Dio. Zero per la confessione e per la prima comunione, zero per dare continuità a un’evangelizzazione millenaria. Un buco nero fra il quartiere Santo Stefano e Strada Maggiore dove neppure l’altra Chiesa (quella comunista) era riuscita a scalfire la devozione popolare negli anni di baffone e di baffino.

L’allarme arriva dal cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo della città e presidente della Cei: «È un segnale molto preoccupante, specchio di una trasformazione sociale rapidissima. Non si tratta di una crisi di fede ma di un radicale mutamento del territorio. Gli alti affitti hanno spinto fuori le famiglie, gli studenti hanno preso il loro posto per poi essere a loro volta sostituiti dalla proliferazione di Bed&breakfast e uffici. Il centro rischia di diventare una vetrina vuota. Questi processi vanno governati e non subìti». Lo dice con struggente preoccupazione. Lo dice come se fosse arrivato da Marte con l’ultima navicella spaziale; invece da dieci anni è il più importante pastore di anime del territorio.

L’analisi sociologica (parziale e un minimo interessata) per quello zero in religione è completata da don Giovanni Bonfiglioli, parroco delle centralissime chiese di San Giuliano e della Santissima Trinità: «Quando andiamo nelle case per le benedizioni di rito ci accorgiamo che non c’è nulla da benedire, solo Bed&breakfast e uffici. Un vero e proprio spopolamento nel cuore della città». Ed ecco che torna ad aleggiare l’anatema del cardinale Giacomo Biffi, quel «Bologna sazia e disperata» con il quale, 40 anni fa, l’alto prelato intendeva svegliare la società dal sonno consumistico e nichilista.

Sarà anche colpa dei B&b, delle sedi di società e banche, dei locali da apericena ma la sindrome da catechismo deserto non coincide con quella da vetrina vuota. Ed è anche conseguenza delle politiche sociali dell’amministrazione turbo-progressista degli ultimi 15 anni (prima Virginio Merola, poi Matteo Lepore), in prima linea nell’incentivare l’immigrazione con l’imprinting cofferatiano «senza se e senza ma». Con il risultato che, nelle case popolari del centro, buona parte degli abitanti è di origine straniera, spesso di altre religioni. Nel 2021 ne erano stati censiti 7.500. Una società multietnica che non ha alcuna intenzione di integrarsi e va ad aggiungersi a una quota fisiologica di abitanti radical, atei e per nulla interessati al messaggio cristiano. Il resto è turismo mordi e fuggi.

Molte famiglie sono spinte ad abbandonare il centro storico con pochi spazi per l’infanzia (se non al chiuso) dalla mancanza di sicurezza, dalla microcriminalità dilagante, dal degrado determinato dai clandestini, dai raid dei maranza stranieri. E dalle scelte urbanistiche che tendono a escludere - con le Ztl sulle porte - l’osmosi sociale. Un dentro e un fuori sempre più rigido. Una realtà sotto gli occhi di tutti, che ha preso forma con la benedizione del cardinal Zuppi medesimo, fautore principe dell’accoglienza diffusa, nume tutelare di ogni accelerazione woke voluta dal Comune.

L’Osservatorio della Curia aggiunge che «lo spopolamento del cuore della città è dovuto anche alle difficoltà di ingresso nella zona, al degrado (soprattutto nelle zone calde come Montagnola e la parte finale di via Indipendenza) e ai costi dell’affitto e della vita in generale, non compatibile con gli stipendi attuali». Ma al di là delle problematiche urbanistiche c’è qualcosa di più profondo: l’abdicazione della diocesi stessa nel farsi garante dei valori cristiani e della dottrina. E nel difendere i simboli cattolici da chi tenta di annientare don Camillo 70 anni dopo con spirito di rivalsa.

Il silenzio davanti a provocazioni come «il crocifisso è un simbolo medioevale» (Merola), ai tentativi di abolizione del presepe (Lepore), alla laicizzazione strutturale in nome del globalismo sociale, alla demonizzazione dell’identità e della tradizione per non urtare la (molto presunta) suscettibilità islamica hanno provocato ferite profonde nel tessuto religioso. Così, quando Zuppi afferma che «non si tratta di crisi di fede» incrocia le dita. E quando aggiunge che «questi processi vanno governati e non subìti», chiama in causa anche le proprie amnesie.

Ribaltare il paradigma? Forse è tardi. E quei bambini assenti, lasciati più felicemente dai genitori alla dottrina dello smartphone, sono il segnale politico di una sconfitta. Il «catechismo zero» è anche l’effetto più triste del disincanto davanti a sacerdoti che non credono più. Senza contare una piccola dose di ipocrisia, come fa notare con spirito caustico un cittadino bolognese su Facebook. «Strada Maggiore, incrocio Piazzetta dei Servi, palazzo storico di proprietà della Curia: due Bed&breakfast. Da che pulpito. Forse è il caso di cominciare a guardarsi dentro».

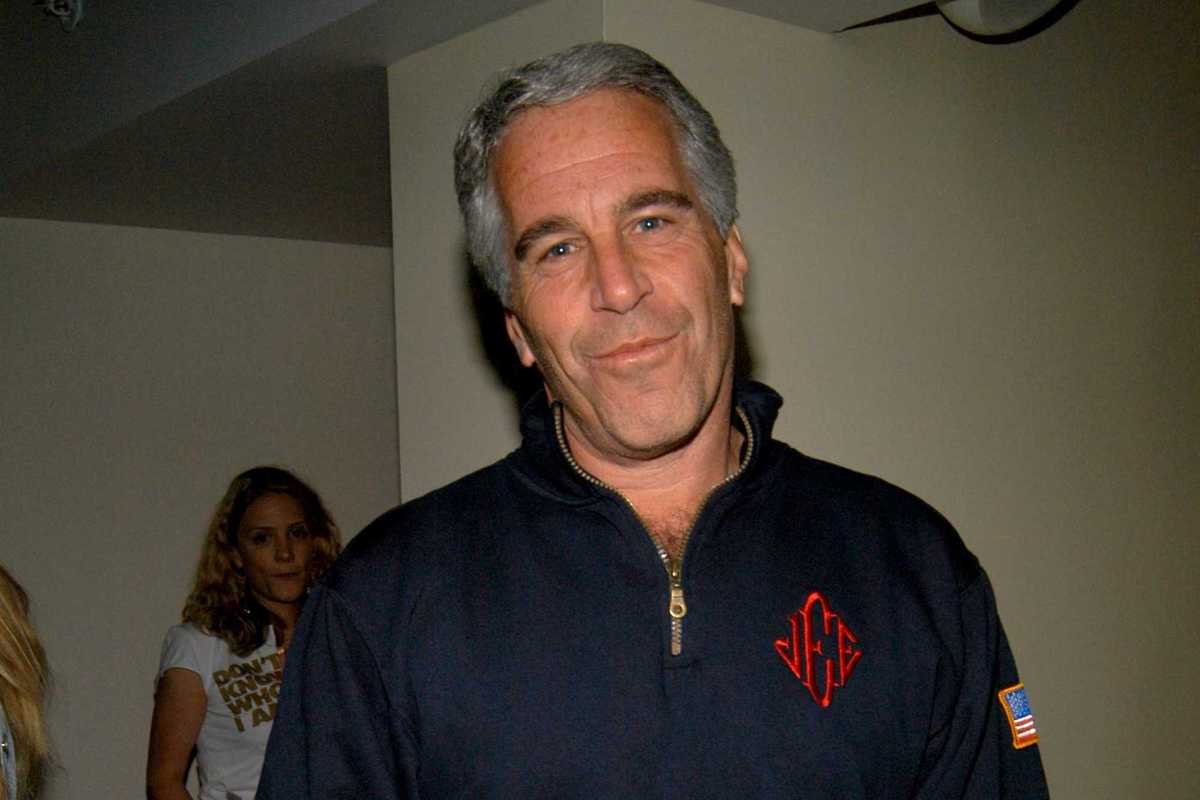

Sotto vari aspetti, gli Epstein files rappresentano la rivincita dei complottisti. E lo fanno anche senza entrare negli aspetti potenzialmente più scabrosi, su cui si spera che il tempo possa portare chiarezza: è sufficiente l’immagine di un potere largamente interconnesso - politico, economico, accademico - che agisce nell’ombra per orientare le decisioni dei governi a proprio favore, che muove denaro, condivide informazioni riservate, corrompe con il sesso e identifica interessi economici dietro eventi tragici. Dalla pubblicazione dei documenti si sono viste cadere più teste in Europa che negli Stati Uniti, tuttavia Oltreoceano si ha meno paura di parlare di complotti. Forse perché, da prima potenza mondiale, ne sanno qualcosa. Guardarsi dai complottismi più assurdi, rischio enorme in questi casi, non significa dimenticare che i complotti, nella storia, ci sono sempre stati.

E infatti, negli Stati Uniti al suicidio di Jeffrey Epstein si crede sempre meno. Un tema che qui sarebbe un tabù, benché il racconto ufficiale sulla morte del faccendiere lasci dubbi a molti, lì è oggetto di discussione sulle tv nazionali. Ad alimentare il dibattito, oltre alle varie anomalie già raccontate su queste pagine - telecamere non funzionanti, finte salme mostrate ai media, comunicati sul decesso datati prima della morte ufficiale, testimonianze agghiaccianti girate sul Web, compagni di cella spostati due giorni prima - si è aggiunto un altro documento piuttosto bizzarro. Si tratta di una email riservata dal contenuto piuttosto chiaro: «Sono un Ausa (Assistant United States Attorney, assistente procuratore federale Usa, ndr) presso l’Edny (Eastern District of New York, ndr) e sto lavorando a un’indagine sulla morte di un detenuto presso il Brooklyn Mdc (Metropolitan Detention Center di Brooklyn, ndr). L’Ocme (Office of Chief Medical Examiner, cioè l’Ufficio del medico legale capo di New York, ndr) mi ha detto di aver firmato un accordo di riservatezza in relazione all’indagine sull’omicidio di Jeffrey Epstein. Speravamo di estendere un accordo simile e volevo vedere se potessi condividerlo con me». L’email è di giugno 2020, quasi un anno dopo la morte del faccendiere, e si conclude con un numero di cellulare (oscurato) e l’invito a parlarne per telefono.

Proprio così: indagini segrete sull’omicidio di Jeffrey Epstein. Il procuratore federale che a giugno del 2020 stava lavorando su un caso di morte in carcere a Brooklyn voleva «copiare» il modello di accordo di riservatezza usato per Epstein. Eppure, la sua morte è stata subito venduta come un suicidio, fatto confermato dall’autopsia pochi giorni dopo.

E a proposito di indagini, mentre la Procura del New Mexico ne ha avviate di nuove sullo Zorro Ranch, la tenuta di Epstein nel New Mexico, si è scoperto che nel 2019 il lavoro degli inquirenti fu bloccato dall’alto. Una villa di 2.800 metri quadri e perfettamente isolata. Meta di tanti personaggi famosi, luogo in cui tante vittime raccontano di essere state abusate, nonché sede di possibili esperimenti eugenetici. Un’inchiesta statale sulle azioni di Epstein è stata rilevata dai procuratori federali, nel 2019, per poi arenarsi. «Non solo è stata messa in ombra, è stata completamente ignorata», ha detto Eddy Aragon, un noto conduttore radiofonico del New Mexico che da anni fa ricerca sulle attività di Epstein. Proprio a lui era indirizzata la soffiata - presente negli Epstein files - dell’ex dipendente dello Zorro sulle due presunte ragazze morte durante gli abusi e seppellite nel ranch.

Marshals: A Yellowstone story, spin-off di Yellowstone disponibile su Paramount+ da lunedì 2 marzo, segue Kayce Dutton nel Montana. Tra pericoli, gang locali e scelte personali, la serie esplora il prezzo psicologico della giustizia e il legame con il passato e il figlio Tate.

Il primo è stato Yellowstone, storia vagamente amarcord di cowboy e ranch in un'America senza confini. Poi, sono venuti gli spin-off, due prequel per addentrarsi in epoche storiche ormai dimenticate, la Grande Depressione, il proibizionismo, l'espansione verso Occidente. Infine, è arrivato Marshals: A Yellowstone story, qualcosa più di uno spin-off.

Un universo inedito, in grado di espandere il nucleo originale fino a dargli una forma imprevista. Improvvisa. Non più un ranch, ma il Montana.

Marshals: A Yellowstone story, disponibile su Paramount+ da lunedì 2 marzo, non ritrova l'interezza di Yellowstone. Solo, quella di Kayce Dutton, deciso a rompere con il proprio passato. Kayce, che nel corso della serie originale è stato detto avere con il padre un rapporto complesso e altalenante, ha scelto, in questo nuovo spin-off, di lasciarsi alle spalle il ranch familiare. Gliel'aveva dato il padre, una volta diventato Governatore del Montana. Doveva servirgli ad assicurare un futuro solido, brillante, al figlio. Sarebbe stato uno fra i più grandi centri di allevamento bestiame degli Stati Uniti. Ma Dutton ha voluto fare altrimenti. Di qui, dunque, la decisione di dedicargli un'intera serie televisiva.

Marshals: A Yellowstone story, con Luke Grimes a riprendere il ruolo svolto in Yellowstone, racconta un presente diverso. Un Kayce Dutton diverso, non più allevatore, ma parte di un'unità d’élite degli U.S. Marshals. Cambia la forma, non, però, la sostanza. Lo show, ad oggi articolato in tredici episodi, continua - come l'originale - a saltare dal western al drama, mescolando i patemi personali di Dutton con la fatica oggettiva del territorio nel quale vive. Le gang locali sono ben organizzate, la gente è dedita al malaffare. La giustizia federale sembra potere nulla contro l'interesse privato dei potenti locali, contro le loro smanie e ambizioni. Dutton, con sé, ha una squadra nuova. Non abbastanza, però, per far sì che possa dormire sonni tranquilli.

Marshals: A Yellowstone story riesce a raccontare (anche) il costo psicologico di certi mestieri, di chi voti la propria vita a un'ideale di giustizia che, spesso, non ha alcun contrappunto nella realtà. Dutton è sotto minaccia costante, il passato che ha provato a lasciarsi alle spalle sembra rincorrerlo e il figlio, Tate, è l'unico punto che vorrebbe tenere fermo.