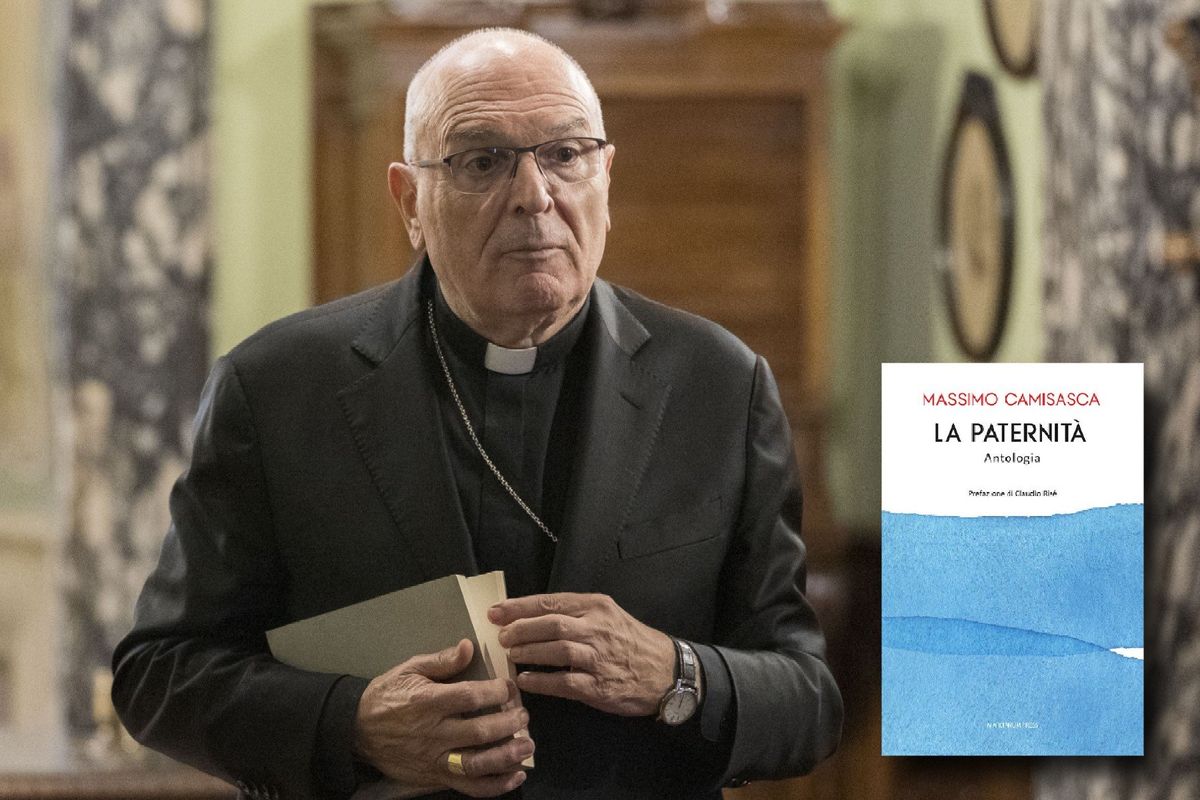

- Pubblichiamo un estratto dell’ultimo libro del vescovo emerito di Reggio Emilia-Guastalla e la prefazione della nostra firma.

- Nel suo nuovo libro, monsignor Massimo Camisasca, vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, ci guida alla riscoperta di un tratto essenziale dell’esperienza cristiana: il coraggio di assumersi la responsabilità dei rapporti - dell’essere padri, madri, figli - evitando il culto della comodità.

Lo speciale contiene due articoli.

È strano che proprio io, che non sono sposato, mi metta a parlare di paternità. Eppure sono profondamente convinto che ogni uomo sia chiamato a essa. Non c’è solo la paternità biologica, c’è anche quella spirituale. Attraverso l’amicizia e la discepolanza, molti possono riconoscermi come padre, come autorità per la loro vita, come aiuto per la loro crescita. Perciò anch’io posso raccontare la mia esperienza in questo campo.

Il padre, anzitutto, è colui che accoglie. Dobbiamo passare molto tempo con i nostri figli, ascoltarli, giocare con loro. Queste ore, che possono sembrarci sprecate, sono in realtà le più feconde. Nel rapporto con il padre vissuto nell’infanzia, il bambino impara ad affrontare i primi problemi. Senza un rapporto con una persona grande il ragazzo rischia di assumere, nei confronti della vita, posizioni estreme, difensive, elusive, di diffidenza e di chiusura. Il figlio ha bisogno di sapere che il padre c’è, è presente, ha bisogno di sentire i suoi racconti e i suoi giudizi. Vuole sentirsi valorizzato, stimato, spinto nella vita. Se scappa, deve sapere che la porta di casa è sempre aperta e che verrà sempre riaccolto. La responsabilità di un educatore è impastata di terra e di sangue, di possibili errori e di sconfitte, ma anche di riprese, di nuove luci e nuovi traguardi.

La cosa più sbagliata per un padre è pretendere di fare bilanci. Le sue difficili scelte non meritano di essere uccise dai giudizi negativi di chi pensa di avere fallito. Lasciamo che sia Dio a giudicare. Solo lui è veramente Padre, e solo lui sa quale partecipazione alla sua paternità ciascuno di noi ha vissuto. Al padre spetta soltanto di ricominciare sempre, in ogni stagione della vita. Non si finisce mai di entrare nel mistero di un figlio e non si finisce mai di imparare nuovamente nell’incontro con lui. La provocazione del figlio è una provocazione sempre nuova. Il padre non educa ripetendo, ma non deve mai rinunciare a proporre le proprie ragioni di vita e i propri valori, ma deve offrirli sempre come qualcosa di positivo. I figli, più entreranno nel rapporto con lui, più diventeranno consapevoli, volitivi, capaci di coraggio e di iniziativa.

Questo cammino può condurre a una possibilità miracolosa: che un padre diventi discepolo dei propri figli, nella maturità della propria vita, accettando di imparare loro e di essere rigenerato nella propria esperienza. Ogni padre è un po’ come Abramo. Nella tradizione giudaico-cristiana egli è il padre per eccellenza, colui che ha accettato da Dio questa responsabilità, senza sapere dove lo avrebbe condotto. Ha vissuto sacrifici immensi, tra cui il rischio di perdere il proprio figlio, l’unico, avuto nella vecchiaia. Eppure, proprio per aver accettato di correre questa avventura vertiginosa, è diventato padre di una infinità di generazioni. [...]

Il popolo cristiano chiama i sacerdoti padri. Trovo altamente significativa questa voce popolare. Essa esprime qualcosa di profondamente radicato nella vocazione sacerdotale: sono chiamati da Dio ad essere persone mature, adulte, che si accompagnano ad altri uomini e donne, qualunque sia la loro età, per aiutarli a crescere.

La nostra società ha bisogno di padri. Va sempre più scomparendo la figura di colui che, con autorevolezza, accompagna il figlio ad affrontare la battaglia dell’esistenza, con spirito positivo e costruttivo. I frutti di questa assenza della figura paterna si vedono purtroppo nella crescente insicurezza dei giovani, nel loro continuo ritardare l’uscita dall’adolescenza.

Dove non c’è stata un’esperienza vera di rapporto col padre, diventa difficile una relazione creativa con la realtà: la si subisce ma non la si sa affrontare. Si rischia di assumere, nei confronti di essa, posizioni estreme che possono essere, secondo le differenze temperamentali, difensive, elusive, di diffidenza e chiusura. Oppure, all’opposto, di aggressività e di attacco preconcetto.

L’insicurezza e l’instabilità sono le caratteristiche del mondo giovanile di oggi. Molti ragazzi vedono la realtà come nemica. Hanno paura di uscire da sé, paura di ciò che può succedere. Creano così dei clan ovattati in cui cercare protezione. Privilegiano il rapporto virtuale attraverso le tecnologie o, più drammaticamente, si rifugiano nella dimenticanza di sé attraverso la droga o il bisogno esasperato di rapporti sessuali.

Dobbiamo aiutare i giovani a riscoprire i loro padri e dobbiamo aiutare gli adulti ad essere padri e madri autorevoli ed accoglienti. Questo può avvenire anche attraverso l’esempio dei sacerdoti, della loro paternità spirituale. Uso questa espressione per chiarire che voglio parlare non della generazione carnale ma di quella putativa, quella che si assume l’educazione delle persone anche senza un legame biologico. È il grande insegnamento che san Giuseppe rappresenta per noi. Come a lui fu affidato dal Padre il bambino Gesù, così l’esistenza dei nostri figli ci è affidata da un Altro. D’altra parte, anche il padre carnale genera per educare. Nessuno genera soltanto per mettere al mondo: non sarebbe umano. Anche i preti sono dunque chiamati alla paternità. Proprio noi sacerdoti che, nella Chiesa latina, prima di essere ordinati abbiamo aderito al dono della verginità.

Personalità mature e autorevoli non significa personalità perfette, senza limiti o smagliature. Semplicemente, persone impegnate con la propria vita, entusiaste della grazia che hanno ricevuto, sicure, non per superbia intellettuale o per adesione ideologica a delle verità, ma perché seriamente abbandonate a colui che è venuto loro incontro per salvarli.

La maggior parte dei ragazzi che ho condotto al sacerdozio è stata segnata dalla presenza di preti che non li astraevano dalla loro vita quotidiana e normale, ma li accompagnavano in essa, mostrando come lo studio, gli affetti, le difficoltà, i progetti per il futuro, tutto fosse più vero, più bello e più grande seguendo Cristo.

È dall’interno di una vita normale che si capisce la straordinarietà di Gesù. Proprio questo impressiona un giovane: vedere nel prete non uno specialista della preghiera, della liturgia, e neppure solo un efficace organizzatore di giochi e di gite, ma un uomo vero che in Cristo ha trovato lo sviluppo più autentico della sua intelligenza e la pienezza della sua vita affettiva.

I fiumi di paternità e figliolanza di monsignor Camisasca

Paternità, figliolanza, educazione, sono i grandi temi al centro della riflessione e del percorso esistenziale dell’autore, Massimo Camisasca, ora vescovo emerito di Reggio Emilia-Guastalla e protagonista di molte altre iniziative, presenti nella forza e ispirazione di questo libro. Che ha il grande merito di risvegliare il lettore dall’accomodante sonnolenza e ottusità nella quale viene oggi spinto dalle mode e modi attuali di guardare alle fasi e ai personaggi centrali della vita umana: padre, madre, figli. Uno sguardo, quello oggi dominante, ispirato dal tentativo di evitare a tutti sforzo, impegno e fatica. Ma quindi anche verità, che è sempre figlia di quello sforzo.

Il fatto è, però, che è proprio nello sforzo, impegno e fatica che si forma la personalità umana, come le diverse antropologie hanno già chiarito, da sempre, ognuna nel suo modo. Ed è dall’attuale sostituzione dello sforzo con il culto della comodità e delle soluzioni prefabbricate e di massa, spinte da interessi soprattutto economici e materiali, che nascono i problemi educativi e sociali che indeboliscono gravemente l’attuale società occidentale. Come prova ad esempio il quarto di popolazione italiana tra i 15 e i 35 anni che finisce da anni con il non studiare né lavorare, rendendo così più amara e problematica l’esistenza agli stessi giovani e a tutti gli altri.

Monsignor Camisasca è invece forte testimone di un aspetto centrale dell’esperienza cristiana: la necessità di prendersi la responsabilità nel rapporto con l’altro, senza rifugiarsi nelle mode, manierismi e codici prefabbricati. Il cristiano scopre così nella sua stessa formazione di essere responsabile dell’altro. Ciò non è privo di fatiche e difficoltà. Anche qui Camisasca non fa sconti: «La responsabilità di un educatore ha sapore di terra e di sangue, di possibili errori e di sconfitte. Ma anche di riprese, di nuove luci e nuovi traguardi». E comunque è un tratto specifico dell’umano: «non può mai essere risparmiata, a nessuna società e nessuna generazione». Al centro dell’esperienza educativa, nei due sensi del nutrire il giovane e dell’estrarne e valorizzarne gli specifici contenuti personali e vocazioni espressive, agisce la libertà che si sviluppa nell’incontro del giovane con l’autorità autentica (che - da: augeo - è rappresentativo del far crescere), e rafforzandone la ricerca di espressione positiva lo aiuta a riconoscerla ed esprimerla, in sé e con gli altri.

Anche al padre e maestro, protagonista attivo dell’attività educativa, è comunque necessaria l’umiltà di riconoscersi come figlio, appartenente a qualcuno. Il libro ricorda che: «uno non può essere padre, generatore, se non ha nessuno come padre». L’Autore, che è stato allievo prezioso di don Giussani ed ha a sua volta fondato la Fraternità Sacerdotale dei missionari di San Carlo Borromeo (oltre a tante altre iniziative), è un’illustrazione vivente di questo percorso creativo e formativo, che nel libro riconosce come: «l’esperienza più grande degli anni della mia maturità».

È questa la paternità spirituale, la cui ricchezza e necessità è nota da sempre, ma che si è fatta particolarmente presente nell’attuale società occidentale, dove negli ultimi anni una serie di fenomeni degenerativi hanno in gran parte trasformato i figli in persone «fatherless», senza padri, oggi allontanati spesso anche da casa da nuove consuetudini di costume, a cominciare dalle disposizioni dei divorzi, richiesti in due casi su tre dalle madri, e conclusi separando molto spesso i figli dallo scambio fisico quotidiano coi padri. Anche questa nuova situazione ha quindi ampliato l’importanza dell’esperienza della paternità spirituale (in realtà potenzialmente presente già nella relazione con il padre naturale). Una dimensione che oggi si rivela particolarmente utile, anche per riparare all’assenza paterna, frequentemente provocata dagli eccessi maternizzanti delle legislazioni famigliari degli anni Settanta del secolo scorso.

L’indispensabile «fiume di paternità che ci raggiunge per farci uomini» nutre e forma la tradizione, e ci trasmette le esperienze fisiche e spirituali dei padri, e anche quelle dei figli, diventandone a volte, anche discepoli. Il che significa sempre: «imparare a perdonare», l’attività cristiana per eccellenza. Spero che questi rimandi necessariamente sintetici, aiutino ad accogliere il livello di profondità e la ricchezza di questo libro prezioso, ricchissimo e autenticamente, affettuosamente educativo.

Buona lettura.

vescovo emerito di Reggio Emilia

Adele Bonolis è stata proclamata Venerabile da papa Francesco nel mese di gennaio 2021. Un riconoscimento importante per la Chiesa tutta e per quella ambrosiana in particolare. Donna del Novecento e donna di fede, ha attraversato il fascismo, vissuto la Liberazione, si è spesa nella carità dall’immediato dopoguerra fino alla sua morte nel 1980.

Una vita intensa contrassegnata dalla semplicità e dall’obbedienza: discuteva ogni sua scelta con i suoi confessori e con i suoi tre arcivescovi, che la stimavano molto. Figure chiave per la città di Milano in quei tornanti della storia: il cardinal Ildefonso Schuster, il cardinale Giovanni Battista Montini, futuro Paolo VI, e il cardinale Giovanni Colombo.

Con ciascuno di loro era familiare. L’arcivescovo Montini arrivò a chiederle personalmente di fondare un’opera per i carcerati e la sostenne economicamente come si legge nel libro. Ripenso oggi a questa Serva di Dio e mi sento di dire che fu una donna vera. Scoprendo l’ideale per cui era nata, vi aderì totalmente. È il tratto tipico dei santi: umilmente seguono Dio attraverso un cambiamento di sé. Donna semplice e straordinaria. Donna povera che non ha mai considerato nulla come proprio, ma tutto come ricevuto dal suo Signore, sempre invocato e atteso in ogni istante, anche nei pagamenti delle rate per l’acquisto delle Case di accoglienza.

Immancabilmente il suo Signore le rispondeva.

Ho parlato per la prima volta in pubblico di Adele Bonolis nel 2017 a Vedano al Lambro, in una delle quattro opere da lei fondate, quella che le suggerì Paolo VI.

Posso dire davanti a Dio che la memoria di Adele Bonolis non mi ha mai abbandonato da oltre 60 anni, da quando ho potuto conoscerla al liceo Berchet. Arrivavo dalle scuole medie, dove ho avuto come insegnante di religione un certo numero di sacerdoti. Sono sincero: non me ne ricordo neanche uno, non ho mai imparato il loro nome; purtroppo non hanno segnato nulla nella mia vita. Questo ha acuito la mia sorpresa quando, entrando al Berchet, in questa scuola laica, abitata e vissuta da alcuni insegnanti e molti studenti lontani dalla Chiesa e taluni addirittura avversari, scoprii che l’ora di religione era un’ora significativa. E questo l’ho vissuto per cinque anni, due con Adele Bonolis e tre con don Luigi Giussani. Gli anni con la professoressa Bonolis sono stati gli unici due in cui io l’ho vista di persona. Non l’avevo mai conosciuta prima, anche se avevo sentito parlare di lei soprattutto da una persona che le era vicina, Giuseppina Achilli, un’amica della mia famiglia. Successivamente, fu proprio grazie al contatto con la Achilli che la mia famiglia continuò a parlarmi di Adele Bonolis.

Che cosa ricordo del suo insegnamento? Chi mi apparve essere Adele Bonolis in quei due anni? Una persona di indubbia intelligenza e profonda conoscenza dell’uomo. Io non sapevo degli studi che lei aveva fatto. Rimasi molto colpito dalle sue parole, specialmente nel primo dei due anni, quando ci introdusse a una vera e propria antropologia. Voleva offrire una visione precisa della grandezza dell’uomo: del suo corpo, della sua mente, della sua anima. Ricordo ancora adesso le pagine del mio quadernetto a quadretti con la spirale, in cui prendevo nota di ciò che diceva.

Da fine psicologa, da studiosa di medicina, da filosofa e poi da teologa, ci spiegava questa tripartizione della realtà dell’uomo che esprime tutti i livelli dell’esperienza umana e della vita. Già allora avvertiva la visione negativa del corpo umano che si sarebbe affermata successivamente attraverso la degradazione della sessualità. Queste sono osservazioni che ho potuto fare in seguito. Allora, agli inizi degli anni Sessanta, per la prima volta sentii lezioni sulla sessualità. Naturalmente fatte con molta attenzione e molta discrezione. Io non sapevo che lei si occupasse anche delle ragazze che vivevano nella prostituzione, per toglierle da quel mondo, e poi delle persone con malattie psichiatriche. Con Adele Bonolis, una laica, mi sono trovato di fronte a ore di insegnamento di peso. A distanza di tanto tempo, ammiro il coraggio di quella donna e ammiro anche la leggerezza - va intesa bene questa parola! - con cui entrava in classe, il sorriso sempre sulle labbra, quelle labbra un po’ arcuate che mi ricordo benissimo, quella sua capacità di ascoltare, di valorizzare e anche quella sua certezza di avere già vinto, Si presentava investita da un’aura ben percepibile. Sì, un’aura che la rendeva invulnerabile. E proprio l’invulnerabilità nella vulnerabilità è la forza di chi si dona interamente, di chi offre sé stesso.

Mi colpì innanzitutto il fatto che questa donna avesse una conoscenza così profonda della vita dell’uomo e dei suoi dinamismi. In secondo luogo mi impressionò la sua francescanità, il suo essere una donna al seguito di san Francesco. Mi parlava e ci parlava dei suoi pellegrinaggi ad Assisi, ma ci raccontava soprattutto del clima dell’Umbria, della bellezza di questa regione, della natura, dell’arte, del fatto che solo li sarebbe potuto nascere e vivere san Francesco. Lei si sentiva parte di quella storia. Ricordo questo suo legame con san Francesco e ne ho avuto una grande ammirazione.

È fin troppo semplice dire che tutti eravamo in silenzio durante le lezioni di Giussani, ma non era facile allora per una donna, per giunta insegnante di religione, tenere a freno una classe del liceo più importante di Milano, e non certo di bigotti: la sua azione era realmente rivoluzionaria, quella responsabilità avrebbe fatto tremare chiunque. Non lei. In classe con Adele Bonolis c’erano silenzio, ascolto e partecipazione. Insomma, durante le sue lezioni ho percepito che la vita cristiana aveva una grande dignità, che il cristianesimo era amico delle scienze dell’uomo. Quelle scienze che (allora non lo sapevo) lei stava adottando per la cura delle persone di cui si sarebbe poi occupata.

Ripenso adesso a quel liceo, profondamente laico: vivevamo un intenso clima di santità. Oltre alla Bonolis, come detto, c’era don Giussani e la mia insegnante di greco-latino era la sorella di Marcello Candia. Si incontravano esperienze molto significative e belle che, direttamente, come fu per me il caso di don Giussani, o in modo indiretto, attraversarono e toccarono le vite di tanti di noi.

Questo volume ci fa conoscere una donna esemplare e la storia delle quattro Case da lei fondate, opere di carità tuttora attive: sorte in momenti sociali e politici delicati del secondo Novecento. Trovate qui una testimonianza dello stretto rapporto fra la fede e le domande nate dalle povertà umane.

Adele Bonolis, anticipando i tempi delle risposte politiche, ha guardato i temi della prostituzione, delle carceri, del disagio psichico. Lo ha fatto con l’intraprendenza della donna di fede, che vede Cristo nel volto della prostituta, delle carcerate e dei carcerati, di chi era in un ospedale psichiatrico giudiziario o era psicologicamente fragile. Donna di grande fede, ma anche testimone di un popolo cristiano attivo e di una Chiesa partecipe della storia degli uomini. Di una Chiesa che si pensa vita in movimento.

vescovo emerito di Reggio Emilia

Sono convinto che il vero dramma dell’uomo contemporaneo sia la solitudine. Potrebbe apparire paradossale, un controsenso. Infatti non c’è mai stata un’epoca come quella attuale in cui, almeno apparentemente, tutti possono essere in contatto continuo con gli avvenimenti del mondo, con le notizie, con le riflessioni, con gli studi. Eppure è profondamente vero che il nostro è un tempo di grande solitudine. Lo si legge sui volti di molte delle persone che ci attraversano la strada.

La solitudine può avere caratteristiche molto diverse: talune positive, talaltre negative. Quanto più si va avanti nel tempo e nell’esperienza della vita, tanto più si scopre che esistono due tipi di solitudine: una è buona e necessaria; l’altra è cattiva e distruttiva.

La solitudine buona e necessaria è quella che descrive un aspetto originario della nostra natura creaturale, è la solitudine che ci spinge verso Dio. Essa coincide con la scoperta che solo lui può riempire il fondo del nostro essere. Tutti hanno bisogno di vivere questa solitudine, soprattutto i cristiani che, per vocazione, hanno il compito di creare legami fra il cielo e la terra, fra l’uomo e il suo destino, fra il finito e l’infinito. È una solitudine buona che ci rilancia nella vita e ci permette di entrare in un rapporto più profondo e più vero con noi stessi e con gli altri.

La solitudine cattiva - nella quale molte persone vivono stabilmente e da cui probabilmente nessuno, almeno in alcuni momenti della vita, è preservato - è quella che ci porta a chiuderci in noi stessi e a escludere il rapporto con gli altri, o anche solo la possibilità di lasciarsi aiutare da qualcuno.

Direi che la solitudine cattiva dell’uomo contemporaneo è la solitudine dell’orfano, di chi non riconosce un padre - un’autorità - nella sua vita. Sappiamo bene come - dal Sessantotto in poi, ma in fondo in tutta l’età moderna - sia stata condotta, da parte delle élite dominanti, una lotta senza quartiere contro l’esperienza dell’autorità, cioè contro la figura di chi può aiutare l’altro a crescere come persona, dal punto di vista interiore ed esteriore. Si sono sviluppate così le teorie dell’auto-educazione e dell’auto-crescita, e in questo modo si sono poste le fondamenta del grande individualismo che domina il nostro tempo. È vero che questa lotta contro l’autorità, come ho già rilevato, è stata condotta anche a causa dell’autoritarismo, cioè di un’autorità che voleva imporsi senza spendere qualcosa di sé stessa, senza sacrificio di sé, senza condivisione, senza donazione. Ma essa ha finito per minare profondamente nella coscienza degli uomini qualcosa di essenziale e ha condotto la società verso un precipizio.

Oggi si inizia ad avere percezione critica di tutto ciò, ma l’assenza del padre rimane, a mio parere, la questione fondamentale della crisi della società, come anche della Chiesa. L’educazione individualistica che abbiamo ricevuto, a volte anche all’interno della stessa Chiesa, pone degli ostacoli enormi al riconoscimento della necessità e della bellezza della vita come sequela e rapporto con un padre. In fondo si pensa che il singolo può gestire e risolvere da solo i problemi della vita, tutt’al più con il consiglio di un amico o di un’autorità occasionale, magari aiutandosi con una teoria rintracciata in un libro o su Internet. Ma fondamentalmente da solo, senza l’implicazione con qualcuno cui affidarsi e da cui imparare. Accade la stessa cosa, purtroppo, anche in tante comunità ecclesiali dove si vive il rapporto con Dio in modo intimistico, spiritualistico. L’individualismo spirituale, che esalta la genialità del singolo o gli interessi di parte a scapito della comunione e della carità, diventa la negazione stessa della vita che Cristo ha consegnato alla sua Chiesa.

Tutto ciò, oltre che determinare o approfondire problemi affettivi, psicologici, familiari e sociali, logora il cuore dell’uomo poiché mina alla radice la struttura stessa del suo essere, fatto a immagine di Dio, nella comunione e per la comunione.

l’assenza del padre

La solitudine e i drammi che ne derivano risulta a mio parere l’aspetto più emblematico nelle grandi città secolarizzate, luoghi in cui spesso non ci si conosce, neppure tra persone che vivono nello stesso piano del condominio, e in cui tutto tende a essere funzionalizzato all’utilità del proprio lavoro, dei propri interessi e dei propri piccoli orizzonti.

Penso, per questo, che il primo compito della Chiesa oggi sia di costituire dei focolari. Mi piace l’immagine del focolare perché essa racchiude in sé tre valori fondamentali.

Innanzitutto il valore della luce. Un tempo il focolare illuminava la casa, il luogo dove si svolge la vita. Nello stesso tempo, riscaldava e «attirava» a sé. Nel focolare troviamo così emblematicamente racchiuse tre strade per uscire dalla solitudine.

La prima è una strada intellettiva: aiutare le persone a camminare verso la verità, a uscire dalla menzogna su cui si regge la vita quotidiana che non conosce Dio. Non è necessariamente la menzogna di peccati clamorosi, ma più generalmente la falsità di una vita superficiale, senza grandi ideali che, infine, si esprime nella banalità e nel cinismo. Il secondo scopo del focolare è quello di riscaldare: esso aiuta le persone a scoprire o riscoprire quali sono i legami fondamentali della vita, a riconoscerli e a viverli. Il terzo compito è quello di «attirare» a sé, cioè mostrare quanto questa verità e questo bene siano attrattivi per l’esistenza, corrispondenti ai più profondi desideri inscritti nel cuore dell’uomo, capaci di generare rapporti veri, costruttivi, fecondi.

dimore da edificare

Com’è possibile creare dei focolari? Esistono due tensioni fondamentali: una prima tensione in uscita e una seconda in entrata. La tensione in uscita è quella a cui tante volte ci ha rimandato papa Francesco. Questa tensione ci ricorda qualcosa di essenziale e cioè che non dobbiamo attendere che le persone vengano da noi, ma dobbiamo essere noi a cercarle. La tensione in entrata sta nell’indicare e nel condurre queste persone a un luogo che esiste: una comunità, una casa, un’amicizia. Non si parte mai da zero. Il desiderio stesso di andare incontro alle persone, quando è autentico, nasce sempre da un’esperienza positiva in atto.

Le persone non vanno solo cercate e incontrate nelle periferie fisiche o esistenziali in cui si trovano. Esse hanno bisogno di incontrare un luogo in cui la loro umanità possa essere accolta, raccolta e rilanciata. Hanno bisogno di una comunità che faccia loro scoprire la bellezza, il calore e la luce della comunione per cui sono fatte. Hanno bisogno di sentire l’annuncio di Cristo che le perdona e le libera.

La strada per incontrare veramente una persona è aiutarla a entrare in rapporto con la persona stessa di Cristo che viene a noi nella realtà della Chiesa. Non si possono fare calcoli - non si può dire: «Questa persona non è pronta», «Dobbiamo aspettare ancora questo e quest’altro» - perché in realtà l’iniziativa di Dio ci precede sempre, attraverso lo spirito lavora nei cuori delle persone per renderle terreno aperto all’incontro con la sua parola, con l’eucarestia, con la rivelazione del suo volto di Padre.

I focolari di cui parlo sono le piccole o grandi comunità al cui centro c’è un’esperienza di comunione vissuta tra sacerdoti e famiglie. Sono come città poste sul monte, che attraggono con la luce della loro amicizia, della loro fede profonda e sincera, della loro carità verso i fratelli, della loro speranza creativa. Che costituiscono quella casa per i popoli di cui parlano i profeti, in particolare Isaia (cfr. Is 56,7).

L’immagine della casa, della dimora, appare nella prima domanda, nella prima richiesta che registriamo sulla bocca degli apostoli, secondo il Vangelo di Giovanni: «Maestro, dove abiti? Dove dimori? Dove è la tua casa?» (cfr. Gv 1,38). La casa ci parla di un’esigenza fondamentale dell’uomo di ogni tempo, ma in particolare del nostro, del suo bisogno di essere accolto, amato, del suo bisogno di punti di riferimento, di stabilità, di pace. Ma essa non è un’immagine chiusa, né borghesemente pacificante. La casa va edificata ogni giorno, ogni giorno vanno allargate le sue mura per far posto a tutti coloro che incontriamo o che bussano alla porta. Le pietre della casa siamo tutti noi, uomini e donne chiamati con il battesimo a entrare con i nostri doni nella costruzione della casa di Dio. Essa è edificata sulla pietra angolare che è Cristo e si esprime nelle diverse vocazioni ecclesiali (cfr. Ef 2,19-22).

la carne di cristo

La Chiesa si è sempre sviluppata attraverso i doni dello spirito che lungo la storia hanno creato diversi focolari, ripresentazioni vive e originali del primo e paradigmatico focolare che è quello costituito da Gesù con i suoi apostoli, a sua volta immagine dell’eterno focolare che è il rapporto tra il Padre e il figlio nello spirito. [...]

Qualunque sia la forma esteriore in cui una piccola o grande comunità si esprime, non può mai venir meno in essa la radice di grazia che sono i sacramenti e l’annuncio della fede. Allo stesso modo, non deve mai mancare il giudizio sulla verità e sulla storia, perché senza questo la fede rimarrebbe bambina e sarebbe uccisa dal mondo. Infine, non può mancare l’esperienza della carità come possibilità quotidiana di toccare la carne di Cristo.