I grandi artisti dovrebbero rimanere sempre giovani. Il tempo che passa deforma la loro figura. E Franco Zeffirelli, che ci ha lasciato ieri all'età di 96 anni, non sopportava l'aggressione del tempo. L'ha combattuta, poi tollerata, mai accettata. Rimpiangeva la forza, la bellezza, la sfrontatezza, l'aggressività della gioventù. Zeffirelli è stato un grande italiano. Un grande regista. Un grande artista. Un intellettuale scomodo.

Nel dopoguerra la cultura e le arti si sono allineate alla sinistra, massimalista o meno. Zeffirelli no. In ristretta compagnia si è tenuto alla larga dal vento dominante. Si era formato, nel teatro come nella cinematografia, abbeverandosi al talento visivo immenso di Luchino Visconti. Con lui aveva mosso i primi passi sul palcoscenico e, insieme al coetaneo Francesco Rosi, dietro la macchina da presa. Visconti, l'aristocratico Thomas Mann della celluloide italiana, gli inculca il rigore nel lavoro, la devozione all'espressione artistica, il volare alto. Una lezione mai dimenticata né rinnegata.

È sul set di Senso (1954) di Visconti, tratto da un racconto di Camillo Boito, che medita sulla complessità dell'opera cinematografica, misto di eleganza formale e intense passioni umane, dove tutto si mescola: letteratura, musica, pittura, ideologia. Rileggendo la carriera di Franco Zeffirelli si resta stupiti nel constatare come l'opera di esordio nella cinematografia sia un filmetto giovanile, Camping (1957), allegro e spensierato, interpretato da Nino Manfredi, Paolo Ferrari e Marisa Allasio. Quest'ultima - avvenente «maggiorata» - è la protagonista di Poveri ma belli (1957) di Dino Risi, nitida radiografia dell'Italia del boom economico.

Il neorealismo, inaugurato e chiuso da Visconti in un decennio (dal 1943 di Ossessione al 1954 di Senso) ormai ha esaurito la sua spinta. È stato lo specchio nel quale si sono riflesse le paure degli italiani, impantanati nel dopoguerra con le ossa ancora dolenti e il morale sotto i tacchi. Ora quello specchio, attraverso la commedia leggera o meno, artistica o meno, sta riflettendo le speranze degli italiani, la loro voglia di vivere, il desiderio di mostrarsi, appunto, belli pur se poveri.

E Zeffirelli a questo filone si ispira, anche se gli va stretto, avendo lavorato con successo nella messa in scena di sontuose e raffinate opere liriche. A quasi dieci anni di distanza da Camping, torna sul set con una commedia. Stavolta però siamo nel lusso: un adattamento da Shakespeare, La bisbetica domata (1967), recitato in inglese e interpretato da due divi dell'epoca, i litigiosi ma onnipresenti nei rotocalchi Liz Taylor e Richard Burton. L'anno dopo Zeffirelli replica con un'altra messa in scena shakespeariana, Romeo e Giulietta (1968). Ormai il regista fiorentino si muove a proprio agio nel mondo internazionale del cinema e della lirica. Gli manca l'ultimo tassello per fissare in maniera definitiva la propria ricerca: la religione.

Fa le prove con la vita di San Francesco, in Fratello sole, sorella luna (1972), prima di gettarsi nel Gesù di Nazareth (1977) televisivo. È una prova di grandissima difficoltà: cimentarsi con un soggetto universalmente noto, con spirito di divulgazione, rifuggendo l'apologetica dei kolossal hollywoodiani.

Zeffirelli ormai è un artista consacrato nel mondo, anche se la critica (la nazionale, ma anche consistenti strati della straniera) perlopiù storce il naso. Passano in second'ordine opere più che degne quali Il campione (1979), Il giovane Toscanini (1988), Amleto (1990) con Mel Gibson. Migliore sorte viene riservata al dittico tratto da Charlotte Brontë: Storia di una capinera (1993) e Jane Eyre (1996). Pessima è invece l'accoglienza per Un tè con Mussolini (1999) e Callas Forever (2002).

L'anticonformismo, classicheggiante e aristocratico di Zeffirelli, il dichiararsi in ogni occasione cattolico, hanno contribuito a creare nei confronti della sua opera una palpabile diffidenza. Il tempo porrà rimedio a questo grave ed imperdonabile errore di valutazione.

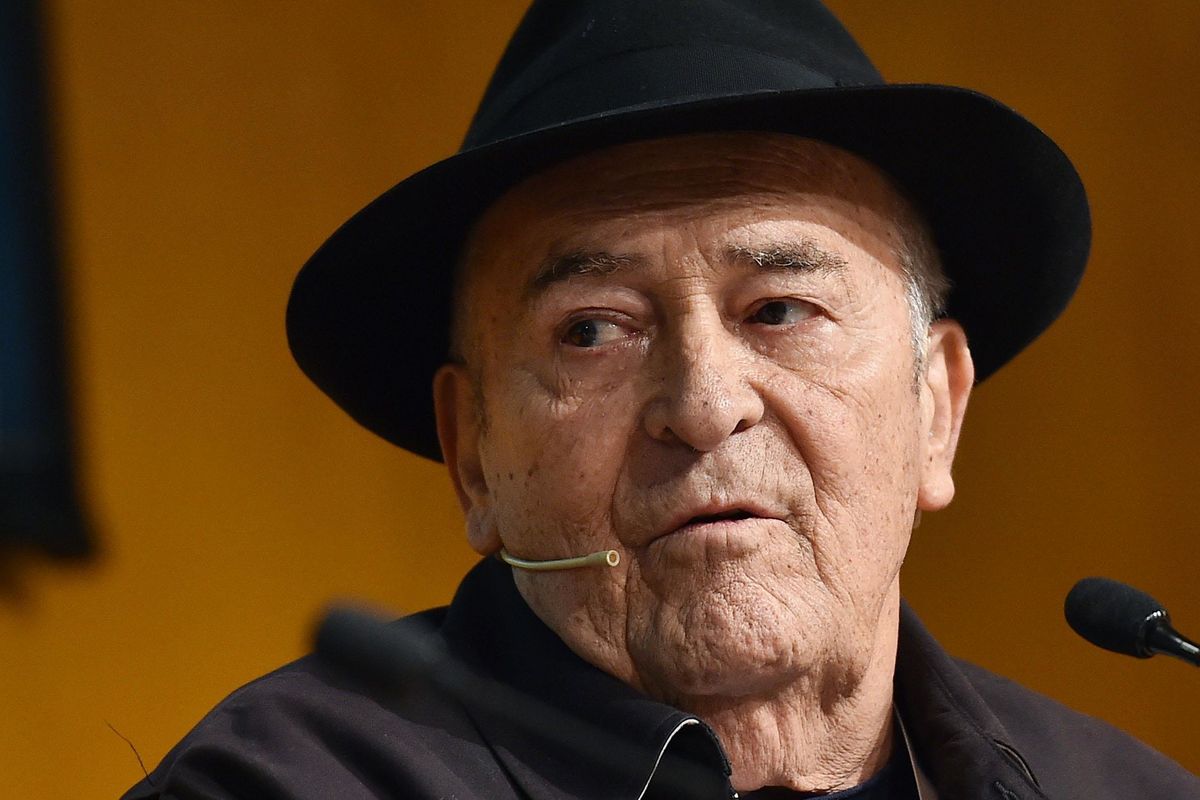

In una delle ultime interviste, il regista Bernardo Bertolucci ha dichiarato di dovere tutto, nella carriera, a Pier Paolo Pasolini. La prima volta che i due si incontrarono, il giovane Bernardo gli sbatté la porta in faccia. Lo sconosciuto Pier Paolo era andato a trovare il padre del regista, il grande poeta Attilio. Il ragazzo, vedendo quel volto scavato, lo sguardo celato dietro gli occhiali scuri, ebbe paura: «Papà, fuori c'è un ladro». Il genitore si fece una risata: «Fallo entrare, è una brava persona».

Fu proprio Pier Paolo a guidare nei primi passi Bernardo. La commare secca (1962) e Prima della rivoluzione (1964) fanno tesoro dell'estetica pasoliniana. Comincia con quei due film, e sotto il segno dell'eretico (quanto immaginario) marxista Pasolini, la parabola della sinistra italiana, che si riflette nell'intera opera di Bertolucci. Ma andiamo con ordine. Sul finire degli anni Sessanta Bertolucci (come Pasolini) è un comunista. Annusa però l'aria del tempo. La ruota della storia ha iniziato a girare vorticosamente. Il mondo sta prendendo fuoco. E Bernardo, non ancora trentenne, nel ribollente clima sessantottino, abbraccia il maoismo in salsa francese. Pasolini come modello di riferimento viene rimpiazzato da Jean Luc Godard, l'apostolo del Sessantotto. Occorre uccidere il padre. Il comunismo è il padre ingombrante. Meglio assestargli una coltellata alla giugulare, con Partner (1968).

Ma la «rivoluzione culturale» di Mao è una tigre di carta. Una sbornia passeggera. Bertolucci fiuta di aver imboccato una via priva di uscita. Il cinema d'autore ideologizzato rischia di stritolarlo, di seppellirlo sotto le macerie di chiacchiere a vuoto e claustrofobia. Per liberarsene occorre imboccare una strada nuova. Quindi il regista di Parma si trasforma nella versione giovanile di Luchino Visconti, l'esteta dannunziano, il Thomas Mann della macchina da presa. Il conte rosso: Tomasi di Lampedusa letto con le lenti di Gramsci. Una boutade alla quale non crede neanche lui, mentre la rifila con tono severo all'Unità. Da piccolo il cinema di Bertolucci diventa grande. Il punto di svolta è rappresentato da Il conformista (1970), tratto dall'omonimo romanzo di Alberto Moravia (altro sodale di Bernardo). Film oscuro, nel quale Bertolucci si libera del passato. Karl Marx ha fallito. Mao pure. Evviva Sigmund Freud!

L'orizzonte visivo e problematico di Bertolucci improvvisamente si allarga. Parigi e la Senna gli servono per risciacquare i panni incrostati dell'apprendistato. Realizza l'opera che lo impone a livello internazionale: Ultimo tango a Parigi (1972). La polemica divampò in maniera clamorosa. Oggi, nella società pornocratica, si stenta a comprendere le ragioni dello scandalo. Ma il film di Bertolucci, come era accaduto un decennio prima a Federico Fellini con La dolce vita (1960), segnò a livello sociale e antropologico, e soprattutto sessuale, una vera e propria frattura.

Si chiudeva veramente il dopoguerra e il boom economico. E prendeva avvio una drammatica stagione di lotte politiche. Ormai Bertolucci interpreta il mondo attraverso Freud. Che non basta più. Bisogna ricorrere al marchese de Sade. Al godimento assoluto. Sta sbagliando? Sono in molti a pensarlo, anche a sinistra. Ed ecco prontamente una virata rivoluzionaria. Il debordante, prolisso ed epocale Novecento (1976). Giuseppe Pelizza da Volpedo rivisitato attraverso l'estetica hollywoodiana. Le lotte socialiste, la marea montante del fascismo grondante sangue sparso a piene mani dallo squadrismo, la caduta del regime, il clima avvelenato da resa dei conti, i vagheggiamenti rivoluzionari. Un polpettone storico, spesso indigesto, ma di grande qualità formale. Per Bertolucci il cinema europeo d'autore, pur se viscontiano, è un abito troppo stretto. Dopo Novecento ci sono un paio di giri a vuoto, necessari per prendere tempo: La luna (1979) e La tragedia di un uomo ridicolo (1981). Poi l'illuminazione. Il futuro è a Oriente. Gli orfani del marxismo, a frotte, disillusi, lì lo stanno cercando. Bernardo però ci arriva in prima classe, con L'ultimo imperatore (1987). Chi vede La commare secca e poi di seguito L'ultimo imperatore non scommetterebbe un soldo bucato sulla certezza che si tratti di opere girate dallo stesso regista. Un piccolo film rinsecchito (il primo) e un pachiderma coloratissimo e splendente (il secondo). Così come Sergio Leone aveva dimostrato agli americani il modo di realizzare film western e gangster dell'era proibizionista, Bertolucci faceva lo stesso con il film biografico-storico-esotico. Si potrebbe chiudere qui la carriera di Bertolucci. Cosa si potrà mai fare dopo aver diretto uno dei più importanti film del Novecento?

Era partito dal bianco e nero e dal rinnovato realismo pasoliniano. Ora, nel 1988, fa incetta di Oscar, aggiudicandosi ben nove statuette. Da Parma, via Parigi, a Los Angeles. Di colpo da regista di film d'autore si ritrova sul piedistallo più alto che spetta ai maestri della settima arte. Dopo quell'esperienza irripetibile, Bertolucci non sa più che fare. La rivoluzione politica è morta e sepolta. La terza via una chimera. Prova la strada esotica con Il tè nel deserto (1990): scivola. Prova il cammino dell'illuminazione buddista con Il piccolo Buddha (1993): scivola di nuovo. Capisce che la stagione del declino è cominciata. Ridimensiona visioni e ambizioni. Prima con Io ballo da sola (1996) e, successivamente, con L'assedio (1998). Poca roba.

Allora gioca l'ultima carta: un sussulto di nostalgia. Si illude di trovare linfa vitale rigeneratrice nel Sessantotto, con I sognatori (2003). Per una mezzora il talento lo supporta. Poi cede di schianto. Complice una crudele malattia che lo immobilizza, come Visconti, mette il punto alla sfolgorante carriera nella inquietante prigione dello scantinato di Io e te (2012).

La parabola registica, e politica, si è conclusa. La polvere comincia a depositarsi sulla sua opera. Tirano fuori dal magazzino una edizione restaurata di Ultimo tango a Parigi. L'omaggio offre lo spunto al Me too per aggredirlo: maschilista, patriarcale, fallocrate, stupratore, apologeta della sodomia. Piovono ortaggi su de Sade. Aveva ragione Marx. La storia si ripete: nella farsa.

Con Bernardo Bertolucci esce di scena un grandissimo della cinematografia. Un artista geniale che non è riuscito però mai a separare nettamente l'arte dall'ideologia. E l'ideologia la sua arte viva l'ha troppo spesso appesantita. È stato l'emblema raffinato, colto e cosmopolita della gauche caviar. Discettava di proletari vecchi e nuovi. Di masse e rivoluzioni. Di progressismo. Ma mentre ne parlava, del progressismo, lo stava tradendo.