Gli italiani, che pure sono considerati volubili, hanno per Benito Mussolini un interesse continuo. Scomparso 77 anni fa, è sempre l’uomo del giorno. Una longevità che non toccò neanche a Garibaldi la cui popolarità fu immensa. A breve, La Verità metterà in edicola un libro sul centenario della Marcia su Roma e curiosando in libreria stupisce la quantità di illustri firme che si chinano pensose sul fondatore del fascismo. Il Duce appassiona autori di destra e di sinistra. Tutti alimentano il dibattito con punti di vista opposti e continuamente ripetuti come in un braccio di ferro in cui nessuno prevale.

La recente campagna elettorale si è svolta all’ombra del Duce, per via di Giorgia Meloni. Nata due generazioni dopo la morte di Mussolini passa per sua erede perché militò in An, che succedette al Msi che si ispirò al Pnf. Come dire che Enrico Letta è il figlioccio di Stalin, poiché aderisce al Pd, epigono del Pci che sostenne l’Urss. Ma l’ossessione è Mussolini.

La querelle è ormai un gioco di società italiano ma produce un eco scomodo fuori dai confini. All’estero manca un interesse sincero per le nostre cose e se ne parla ripetendo ciò che dicono da noi giornali e tv. Quindi, se il più modesto degli opinionisti getta su un candidato l’ombra di Benito l’eco rimbalza di qua e di là dell’oceano. E le orecchie si appuntiscono. L’Italia, nella memoria dell’Occidente, è ancora il Paese mussoliniano sconfitto nel 1945 a prezzo di tanti lutti tra le truppe alleate. Così finiamo tutti nel calderone, con danno della libertà politica, solo per non avere risolto il nostro rapporto con un uomo che abbiamo sepolto come Duce ma è ancora in piedi come emblema.

Un caso analogo ha avuto la Francia con Napoleone, ingombrante personaggio detestato e amato. Ad un certo punto però, i nostri vicini hanno messo a tacere le opposte fazioni innalzando l’Imperatore a loro eroe collettivo. Hanno chiuso gli occhi davanti ai suoi immensi crimini e le limitate virtù riconciliandosi in nome della Francia. Un geniale rovesciamento della frittata che ha offerto al mondo un Bonaparte ridipinto, popolarissimo tanto tra i savi quanto tra i folli e su cui prospera il turismo d’Oltralpe. Perché non fare l’eguale con Mussolini anziché restare così divisi, danneggiando il nostro presente?

Napoleone, dirà qualcuno, ha fatto grandi cose e Benito non gli è comparabile. Questo è ciò che la Francia ha fatto credere al mondo su quel suo figlio terribile. La realtà è diversa. La tirannia di Bonaparte abolì le libertà e vi dominarono l’intrigo e il delitto di Stato. Mise a tacere spauriti i maggiori autori dei suoi anni da Chateaubriand a Lamartine. I suoi meriti continuamente ripetuti sono l’introduzione dei Codici, l’abolizione dei ghetti, i cimiteri all’aria aperta, il risveglio dello spirito nazionale italiano - in cambio riempì il museo del Louvre svuotando le nostre collezioni - e più in generale l’avere smosso il vecchio mondo. In verità, lo mise a fuoco. Portò ovunque la guerra, sacrificando per un decennio tutte le vite di quelle generazioni. Immolò 350.000 francesi l’anno e trucidò milioni di tedeschi, slavi, ecc. Dicendo che voleva rovesciare i troni, vi piazzò i parenti. Quando abdicò nel 1815, non restava più nulla di ciò che aveva fatto salvo i cadaveri seminati. Ai nostri anni, sarebbe stato giudicato a Norimberga. Rispetto a Napoleone, Mussolini è un chierichetto. Se i francesi sono riusciti riappacificarsi con un tipo simile, possiamo ben farlo anche noi col nostro incomodo.

Quando la storia ci presenta degli intoppi, e le figure sovradimensionate lo sono, bisogna essere pratici. Se no, ci si impantana per 77 anni e chissà quanti ancora.

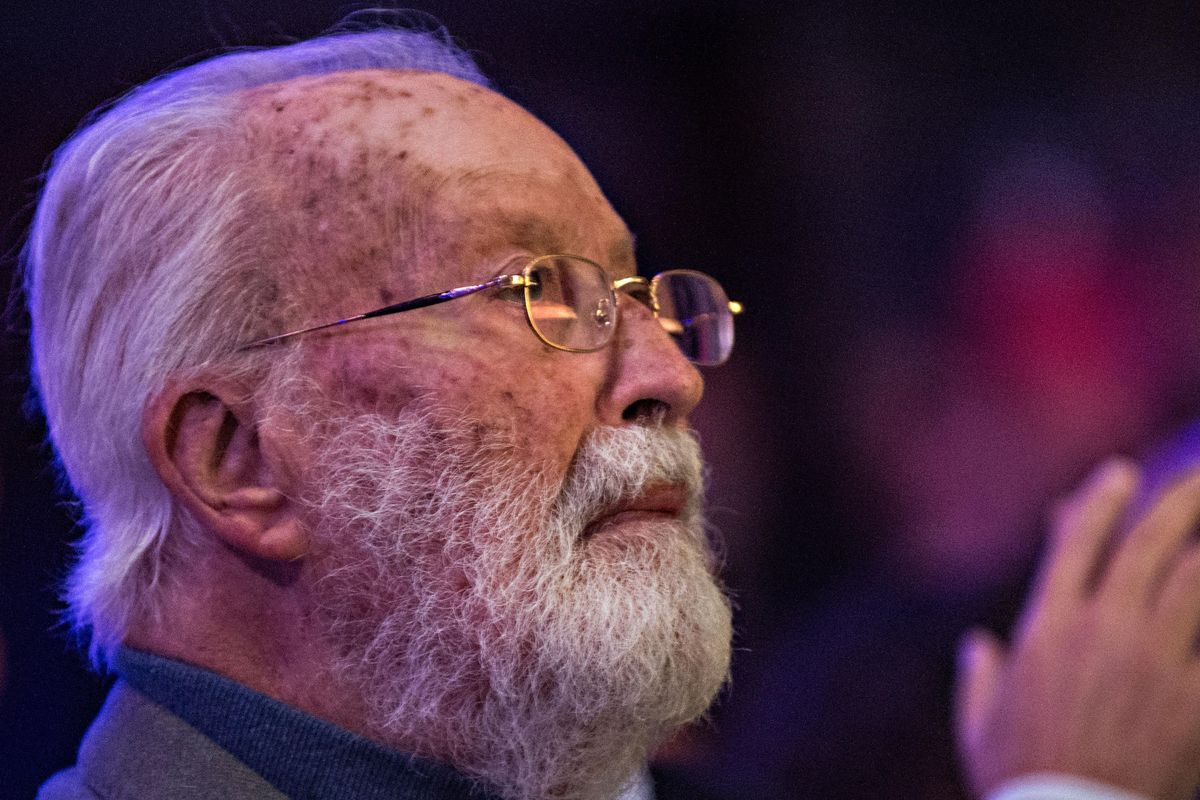

Tra le massime che Eugenio Scalfari coniò nella sua lunga esistenza, questa: «Gli italiani celebrano i morti con ridondanza e disprezzano il genio dei vivi». Farò l’opposto. Non lo celebrerò ora che se n’è andato alla bella età di 98 anni e ricorderò invece quanto di notevole ha fatto in vita, con molto ingegno e qualche mezzuccio.

Più che un grande giornalista, Scalfari è stato un influente capo partito. La sua ossessione fu quella di guidare la sinistra italiana attraverso i giornali che dirigeva. La sua voluttà, essere l’ispiratore dei leader che lo consultavano segretamente, sperando di averne l’appoggio nei chilometrici editoriali. Il suo talento più autentico fu però l’imprenditoria giornalistica.

Ha lasciato l’impronta sull’Espresso e La Repubblica, il rotocalco e il quotidiano di maggiore successo nati nel dopoguerra. Del primo fu cofondatore, longevo direttore, artefice della sua seconda vita in formato quaderno. Dell’altro, fu il fondatore e l’anima per 20 anni (1976-1996), facendone in pochi lustri il solo vero concorrente del Corriere della Sera. Come giornalista, la notorietà di Scalfari fu tutta italiana. Come imprenditore dell’informazione, superò le frontiere nazionali. Raccontava, con la civetteria che non gli è mai mancata, che il direttore dell’Indipendent, incontrandolo per la prima volta, gli si presentò dicendo: «Io sarei lo Scalfari d’Inghilterra».

Negli ultimi anni, ha pubblicato libri di riflessioni credendo, come accade con l’età, che le proprie esperienze interessino il prossimo. Ne ho letto recensioni entusiaste che gli stessi firmatari, parlandone a quattr’occhi, ridimensionavano. Ha mantenuto fino all’ultimo la rubrica domenicale sulla Repubblica, ribattezzata «lenzuolata» per la vastità (12.000 battute). Non aveva più l’eco degli anni migliori, relegati ormai al secolo scorso, ma ha continuato a suscitare commenti quasi ogni settimana. Talvolta ironici per qualche sfondone, talaltra per contraddizioni con tesi precedenti. Sono cose che a Scalfari sono sempre capitate e non ci ha mai badato. «La coerenza», diceva, «è la qualità degli imbecilli».

Ai giornalisti di grido, specie se laici, piace civettare col Papa. Riceverne le confidenze e intrufolarle negli articoli, è un’irresistibile tentazione. Ci cascò Indro Montanelli che cenò talvolta con Karol Wojtyla e ne scrisse fingendo di non volerlo fare. Quando Francesco salì sul Soglio, Scalfari lo monopolizzò. Nelle «lenzuolate» ha citato spesso i pensieri che si erano scambiati e ha pubblicato 3 interviste. Non una è andata liscia. Per quelle del 2013 e 2014, la Santa sede ha smentito i virgolettati. Lui ha replicato che non registrava, né prendeva appunti e che faceva così da mezzo secolo. Perciò aveva scritto ciò che ricordava «come se fosse uscito dalla bocca del Papa». Con l’ultima del 2018, il Vaticano smentì addirittura che ci fosse stata l’intervista. Sconcertante? Forse. Ciò che conta, è che parlare con il Papa gli era stato di conforto avvicinandosi all’aldilà. Troppo ateo per rivolgersi direttamente a Dio, abbastanza politico da farlo col suo Vicario sperando in uno sconto.

Nel 1942, il diciottenne Scalfari era fascista, nel 1943 antifascista, nel 1945 azionista, nel 1946 votò monarchia, nel 1952 era liberale, nel 1955 radicale, ecc. Negli anni Sessanta, considerava il comunismo superiore all’Occidente. «Tutti i luoghi sulla maggiore efficienza dell’iniziativa privata», scriveva sull’Espresso, «sono castelli in aria di fronte ai risultati dell’economia sovietica». Auspicava che l’Ovest imitasse l’Est, sostituendo lo Stato ai gruppi privati. Se no, ammoniva, «il risultato della gara è già deciso in favore dell’Urss». Nel 1969, si batté per l’uscita dell’Italia dalla Nato. Nei decenni successivi, senza rinnegare nulla, sostenne l’opposto.

Nel 1968, per sfuggire alle noie giudiziarie di una campagna di stampa azzardata sul cosiddetto golpe del generale Giovanni De Lorenzo, divenne deputato socialista. Suo protettore fu Giacomo Mancini, suo detrattore Bettino Craxi. Nel 1971, fu capofila nella sciagurata gogna al commissario Luigi Calabresi. Firmò, con altri 756 del bel mondo, una lettera aperta pubblicata sull’Espresso, in cui Calabresi era accusato della morte di Giuseppe Pinelli, l’anarchico precipitato da una finestra della questura di Milano. Per gli extraparlamentari, che detestavano il commissario, fu il segnale di via libera. L’anno successivo, i killer di Lotta continua lo assassinarono. Decenni dopo, Scalfari dirà che quella firma «fu un errore» e cercò di rimediare appoggiando il figlio di Calabresi, Mario, nella sua sontuosa carriera giornalistica. Oggi, Calabresi jr ha preso il posto che fu di Scalfari alla guida di Repubblica. L’alleanza innaturale tra l’accusatore del padre e l’orfano ha sempre gettato un’ombra sull’idillio.

Barbapapà, questo il nome che si guadagnò nelle redazioni per quell’onore del mento che gli dava un’aria di profeta, non ha mai avuto una visione dell’Italia ma diverse e altalenanti. Il suo moto è stato: «Quel che giova a me, è giusto per tutti». Ha esaltato personaggi in auge, ripudiandoli nella disgrazia. Corteggiato chi poteva avvantaggiarlo, attaccandolo se lo deludeva.

Quando, nei primi anni Settanta, ebbe l’idea di un quotidiano, si mise alla caccia di finanziatori per la futura Repubblica. Circuì prima Eugenio Cefis e ne sciolse peana: «Uomo di vaglia, intelligente, valido». Alla fine, Cefis non volle saperne. Scalfari reagì martellandolo per mesi sull’Espresso con il fine di distruggerlo. Passò poi a Michele Sindona che gli fece balenare un consistente aiuto se avesse conquistato la Bastogi, società di Cefis, su cui aveva lanciato l’Opa. Ingolosito, il deputato Scalfari presentò un’interrogazione parlamentare di totale appoggio all’arrembaggio in Borsa: «Favorisce oltre 30.000 azionisti, unifica il mercato finanziario» e così via. Letto il soffietto, Riccardo Lombardi, che del Psi era il responsabile economico, lo convocò dicendo: «Onorevole Scalfari, ricordi che per impegnare il partito deve chiedere l’autorizzazione. Il Psi non condivide il suo appoggio a Sindona». Quando il banchiere siciliano cadde in disgrazia, fece dietrofront, cominciando a prendersela con Giulio Andreotti che lo aveva pure lui appoggiato: «Che Sindona», scrisse, «abbia potuto per qualche tempo colpire la fantasia dei giornalisti, è comprensibile. Ma è inammissibile che un grande partito abbia accettato soldi per patrocinare le sue richieste». Giustifica i giornalisti, ne tace i nomi e si impanca come se non ci avesse impresse le impronte digitali

Finalmente, lui e il suo socio, Carlo Caracciolo, trovarono i mezzi per fare La Repubblica. Successivamente, entrò come finanziatore, Carlo De Benedetti. Scalfari lo turibolò come «cavaliere bianco della finanza italiana», andando a lungo d’accordo con lui, prima che in anni recenti subentrasse il gelo tra loro. Nel 1989, gli cedette le sue quote di Espresso e Repubblica per 93 miliardi di lire. Altrettanto fece Caracciolo che ne prese 300.

Così, diventato un Creso a 65 anni, Eugenio iniziò la sua feconda vecchiaia. Fino a ieri, quando se n’è andato dal mondo che ha calcato con intelligente destrezza.

Proponiamo qui un estratto del nuovo libro di Giancarlo Perna, Facce da casta 2, in edicola a 7,90 euro solo con La Verità e Panorama. Come il precedente volume, si tratta di una galleria di ritratti di politici, intellettuali e giornalisti. L'estratto qui riportato è riferito a Elsa Fornero, ministro del Lavoro del governo Monti. L'articolo originale risale al dicembre 2011.

In generale, il breve singhiozzo del ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ha avuto un successo strepitoso. Gli italiani hanno gradito essere compatiti da chi li bastonava. Un ritorno all'infanzia quando mamma ci metteva in punizione col ciglio umido mormorando: «Lo fo pel' tuo bene, piccino mio». Sui giornali ci si rallegra che anche i ministri abbiano un'anima e un sito proclama Fornero «la ministra più bella del mondo», in senso figurato e spirituale. Agli osanna non si è sottratto il presidente Giorgio Napolitano che, mentre si compiaceva alla presenza della stessa Fornero per la «tensione morale» dimostrata dal governo di Mario Monti - con evidente allusione al singulto a lei sfuggito -, ha avuto a sua volta un tremito della voce.

Si è temuto il peggio perché un cedimento del capo dello Stato avrebbe rischiato di annegare la Repubblica nel brodo di giuggiole. Napolitano si è invece fermato sul crinale senza precipitare nel sentimentalismo italico, rafforzandoci nell'idea che i nostri attuali dirigenti - presidente e governo tecnico (si parla dell'esecutivo Monti, ndr) - sono dolci d'animo quanto spietati nell'azione e che continueranno a randellarci scusandosi di farlo. Chi conosce Elsa Fornero non si meraviglia se cede alle emozioni, tanto è forte lo scrupolo con cui fa le cose. È donna di forti e meditate convinzioni pronta a battersi per imporle. Questo è un tratto delle femmine politiche piemontesi e lei è di San Carlo Canavese, terra cantata da Guido Gozzano (ecco il sentimentalismo). Corregionali altrettanto toste, sono la radicale Emma Bonino che da cinquant'anni tiene testa a quel tarlo di Marco Pannella e la pd, Livia Turco, che quanto a pianti -d'ansia, odio, tripudio - è da lustri l'inarrivato numero uno. A parte l'attuale parentesi come ministro, Elsa è uno stimato docente di Economia nell'Ateneo di Torino dove insegna in lingua inglese. Questo vezzo mondialista è il suo segno distintivo. La specializzazione è egualmente assai attuale nel nostro mondo invecchiato: pensioni e annessi. La sua competenza è indiscussa e questo spiega la chiamata al governo. Sempre di pensioni si occupa come direttore del Cerp (acronimo inglese per un centro di ricerca sul Welfare) e di pensioni scrive sul Sole 24 ore. Di pensioni si è occupata pure come consulente del ministero del Lavoro con i governi di centrodestra (da lei mai votati), con Roberto Maroni e con Maurizio Sacconi. È, insomma, pane e pensione, passione assorbita dal suo maestro ed esimio cattedratico, Onorato Castellino, che stese su di lei l'ala baronale. Infine, è vicepresidente della Sorveglianza del banco Intesa-San Paolo. Stesso Istituto di provenienza dell'attuale ministro allo Sviluppo, Corrado Passera, per cui è nato un sospetto sull'eccesso di banchieri dell'attuale gabinetto. Cosa finita lì, perché il Quirinale detesta illazioni sul governo Monti e ai politici, squalificati come sono, tocca stare zitti e mosca.

Oltre al bendidio di incarichi conquistato con le proprie forze, la ministra è anche consorte dell'economista Mario Deaglio, professore a sua vota, editorialista della Stampa e direttore del Sole 24 ore, all'epoca della presidenza confindustriale di Vittorio Merloni (primi '80). Deaglio è un signore della Torino bene, salottiera e liberal, antiberlusconiano perso, amico di Mario Monti e amante in genere della sinistra, ma tecnocratica. I coniugi Deaglio - fino a ieri, in città, Elsa era principalmente la moglie del marito - furono nei primi anni '90 tra i promotori di Alleanza per Torino, movimento progressista che impose come sindaco Valentino Castellani, uno del gruppo deagliesco e docente pure lui. Elsa divenne consigliere comunale e quello fu il debutto in politica. Il suo carattere emerse per intero nell'aula consiliare. Pignola da matti, non le andava bene nulla. Parlava col tono «guarda, caro, adesso ti dico come si fa». Con voce ferma triturava il malcapitato. Ne fece spesso le spese il sindaco, amico suo, e furono sull'orlo della rottura. Mandò al manicomio un povero assessore ai cimiteri che aveva preso di punta. In un'occasione extra politica, prese di petto anche Franco Debenedetti - fratello del più noto ingegner Carlo De Benedetti, patron di Espresso-Repubblicauno del suo giro stretto, lasciando stupefatto l'entourage. Insomma, Fornero non conosce giri di parole e ignora la diplomazia. Se ne fosse a capo, dovremmo raddoppiare gli armamenti. Già tendenzialmente guerresca, ha un di più di aggressività dovuta alla fede femminista. Perciò, le hanno dato anche il ministero delle Pari opportunità. Proprio un paio d'ore prima di commuoversi, ha fatto un liscio e busso a una delegazione di giovani andati a trovarla perché erano tutti maschi. «Così, non si va da nessuna parte», li ha apostrofati. Se invece vogliamo il vento in poppa -è il succo del rabbuffo - largo alle donne.

Piccola e graziosa, la dietista delle nostre pensioni, è una vera self-lady della nostra virtuosa provincia. Figlia di Donato, operaio in un deposito militare, si alzava all'alba nel Canavese per raggiungere Torino e frequentare ragioneria. Altre alzatacce collezionò per recarsi all'Università. Incontrò presto (non nel senso dell'alba) il futuro marito, e già con la fissa dell'inglese, soggiornarono in Inghilterra. Perfezionò la lingua, convolò a nozze, salì di rango, ebbe due figli, è tre volte nonna. Ora, si spoglia di tante dolcezze e cava il sangue ai vecchietti. Per forza, piange.