Lo sciopero generale per la casa vede a Milano silenziose strade vuote, qualche auto agile e tranquilla in corso Italia, non trovo un bar aperto, l’edicola di piazza Missori è chiusa, niente giornali perché anche i tipografi si sono fermati. Piazza del Duomo è proprio come domani la descriverà un cronista dell’Unità in vena di abbandoni, «un andare pigro di poche persone, e la corsa felice dei bambini che inseguono i colombi sul sagrato». Anch’io vado al Lirico per il comizio dei sindacati. Non ho obbligo di servizio, «non accadrà nulla,» dico a mio figlio «vedi, non prendo neppure il taccuino». […]

Adesso sono le 11.40. Il dramma s’inizia qui e, credo, per un doppio errore. Il primo lo commettono gli operai. Usciti dal Lirico, si trovano di fronte la polizia e non possono non pensare che non sia lì per loro, a controllare il loro comizio, un controllo che sembra ossessivo e assurdo in quella giornata di festa. «Cosa fate? Andatevene», «Non provocate», e poi «Polizia fascista», «Piesse-esse esse, Piesse-esse esse».

Intanto, lentamente, la gente abbandona il teatro, il sole è alto, l’aria frizzante, e su via Larga si apre un cielo sempre più azzurro. C’è un momento d’incertezza. Il funzionario o l’ufficiale che comanda il reparto ordina di svoltare in via Rastrelli, sul fianco del Lirico, forse per raggiungere la testa del corteo unionista che sta tornando al Duomo, o forse per sottrarre gli uomini al «contatto» con la folla che esce dal comizio. Nella manovra, una jeep viene fermata. Un giovane si aggrappa al telo, ma il veicolo riparte di scatto, col motore imballato, e getta a terra, senza ferirli, uno o due passanti. La voce si propaga fulminea: «Hanno travolto un vecchio!», e in via Larga la pressione degli operai contro gli automezzi della PS aumenta. Molti giovani, ma anche operai anziani, gridano e si fanno sotto i reparti, trattenuti a stento dal servizio d’ordine dei sindacati. […]

Non sento squilli di tromba, ma soltanto, improvviso, il miagolio di una, tre, cinque, dieci sirene. Poi il rombo dei motori al massimo, ed ecco jeep e gipponi a fortissima velocità scatenarsi lungo via Larga in direzione di via Albricci. È una carica paurosa, la folla urla, non serve ripararsi sui marciapiedi perché gli autisti ti inseguono anche lì, poi i botti secchi dei primi lacrimogeni, l’aria presto ne è grigia. De Antonellis e io fuggiamo lungo via Rastrelli insieme a tanti altri, ma ci sono anche dei giovani che si mettono subito a disselciare la strada con paletti di ferro, uno grida a un altro: «Te l’avevo detto, bisognava portare la borsa con le pietre». Ma le pietre si trovano, e anche i paletti di ferro, e anche i tubolari presi da un cantiere che sta rifacendo la facciata al palazzo dell’anagrafe, e proprio su via Larga, accanto al Lirico. Dai marciapiedi cominciano a reagire i primi gruppi, li direi tutti di operai o di gente appena uscita dal comizio: lanciano sbarre e tubi al centro della via per frenare le cariche delle jeep. Solo più arriveranno un po’ di «unionisti», studenti usciti dalla Statale, gente sbucata da chissà dove. Ed è prima dell’arrivo di costoro che, dal marciapiede opposto a quello del Lirico, qualcuno getta una sbarra contro un gippone del 3° Celere che torna dalla carica. Un gippone con la guida a destra, l’autista quindi sta dalla parte del marciapiede, è senza elmetto e la sbarra lo colpisce alla testa. […]

L’autista colpito viene raccolto dai colleghi. Sull’asfalto, accanto al veicolo, c’è una chiazza di sangue con tracce biancastre di materia cerebrale. Intanto la battaglia di via Larga prende corpo. Sirene, gas lacrimogeni, molti civili fuggono, ma molti cercano lo scontro con la polizia. L’impalcatura dell’anagrafe serve per una prima barricata quasi a metà di via Larga. Si portano assi, carriole, paline spartitraffico. Sugli agenti piovono cubetti di porfido, dei giovani issano sui bastoni due berretti a visiera «conquistati» e dati alle fiamme. Qualcuno si nasconde il viso con i fazzoletti, ne vedo anche di quelli rossi con il motto dell’Unione, mentre dei dimostranti si accaniscono contro i due veicoli che si sono scontrati e ne fracassano i vetri con tubi e sbarre. […]

È una battaglia violenta, come da anni Milano non vedeva, su un fronte che si estende a piazza Santo Stefano, a piazza Fontana, a largo Augusto, a via Pantano. Si sparano lacrimogeni anche davanti all’Arcivescovado, mentre si odono le sirene delle ambulanze. Verso le 13, attorno all’università (in via Bergamini e all’imbocco di piazza Santo Stefano e di largo Richini) compaiono tre barricate, tre fragili steccati fatti di bidoni della spazzatura, travi, carriole, lamiere, sacchi di cemento prelevati da un cantiere vicino, in cima qualche bandiera rossa. Polizia e carabinieri non le assalgono, si limitano a controllarle da lontano, mentre quelli degli steccati scandiscono: «Lenin-Stalin-Mao Tse Tung».

[…] Milano scivola lentamente verso la notte, e nelle caserme della polizia passa di bocca in bocca un nome sconosciuto, Antonio Annarumma, è l’agente morto nello scontro, è spirato alle 14.27 al reparto di chirurgia d’urgenza del Policlinico. Aveva 22 anni, veniva da Monteforte Irpino, un paese della provincia di Avellino, stretto a Sud dalla «piana della disperazione», quella di Battipaglia, e a Nord dal deserto dell’alta Irpinia. Quattromila anime, ma mille sono emigrati, vivono all’estero anche due delle sorelle di Annarumma; appena si può, via da questo posto dove non manca solo il lavoro, ma tutto, niente cinema, niente ritrovo, niente sala da ballo, una piazza per passeggiare e basta.

La vita è ferma a due secoli fa, guardare il nastro lucido dell’autostrada Napoli-Bari, a mezza costa sulle colline che fronteggiano Monteforte, è come guardare la luna. Di qui viene il poliziotto ucciso in via Larga, l’unico figlio maschio di Carmine Annarumma, un bracciante con tendenze di sinistra, come tanti in paese dove il 35 per cento dà il voto al Pci e le sinistre sono in maggioranza assoluta.

[…] Il 1969, a Milano, è un anno pesante per la polizia, e forse Antonio ne è stanco. In novembre ha scritto così al padre della fidanzata: «Caro papà, voglio da voi un consiglio. Mi debbo congedare? Questa vita non me la fido di fare, è disastrosa a causa degli scioperi. Cosa possiamo davanti a tutta quella gente che ci odia, che ci insulta? Ma perché ci odiano?». […]

La ribellione esplode sette ore dopo la morte di Annarumma. Un piccolo fuoco (proteste, rifiuto di partire in piena notte per un nuovo servizio, grida in cortile sino all’alba) si era già acceso la sera precedente alla caserma Adriatica, alla Bicocca, quella dell’agente ucciso. Ma è nulla rispetto all’incendio che adesso divampa nel cuore della città, nella caserma del raggruppamento Milano di piazza Sant’Ambrogio. Sono le 21,30, rientrano gli uomini inviati a Bergamo alle tre del mattino, una giornata logorante, le ossa a pezzi, e «sulla loro stanchezza, sulla loro esasperazione», scrivono i cronisti della Domenica del Corriere, «cade come un detonatore la notizia della morte di Annarumma». Gli agenti (molti sono giovanissimi) si raccolgono eccitati nel cortile e subito un cordone di ufficiali e di poliziotti anziani cerca di fermarli, bloccando l’uscita. Dal di fuori si sentono urla sempre più alte, poi i clacson e le sirene, quindi i botti dei lacrimogeni nelle camerate e le prime volute di gas arrivano sin sulla via. Dentro premono per uscire, i più accesi pare siano i 150 uomini giunti da Cesena, vogliono esser lasciati liberi di marciare sull’università, per «vendicare Annarumma», per «fare pulizia». […]

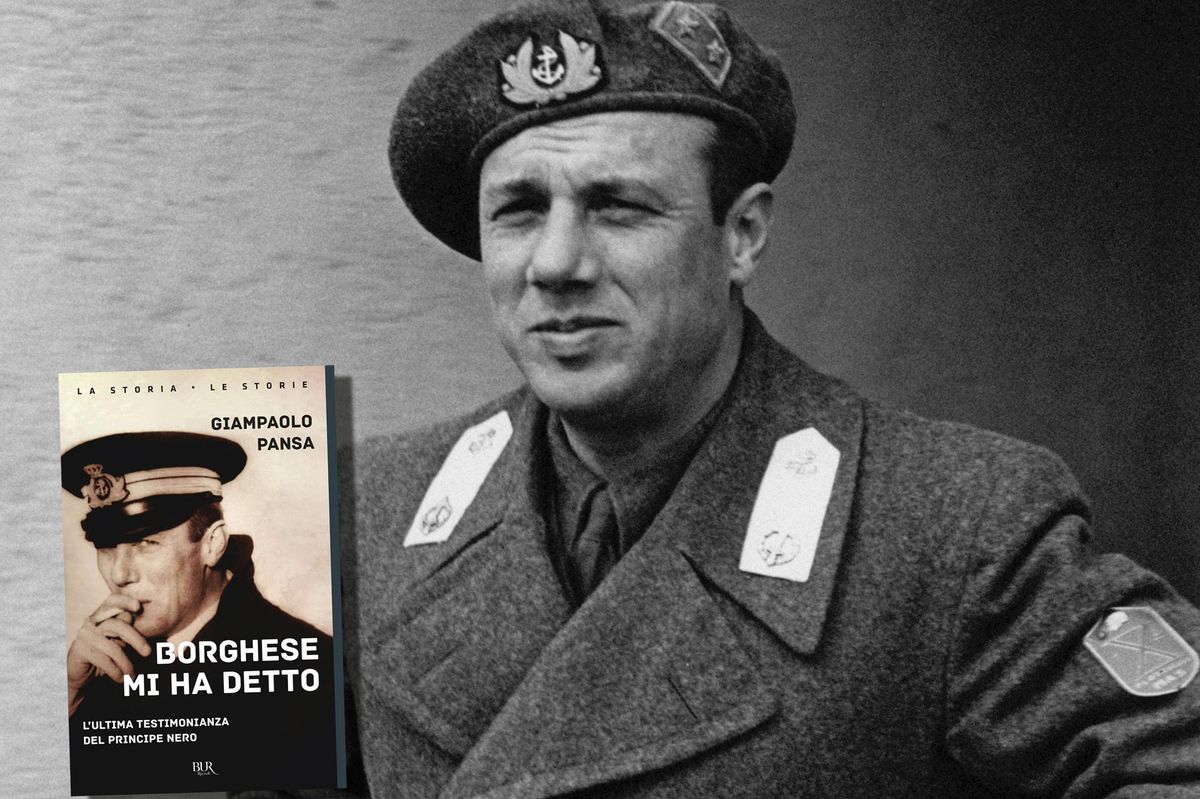

«Ricostituire il Pnf? Sarebbe una follia pura. Niente arditi, niente fez neri o saluti romani o labari: sono molto dannosi». Così il «principe nero» rispose nel dicembre 1970 a Giampaolo Pansa, allora giovane giornalista de La Stampa, che aveva chiesto un’intervista a Junio Valerio Borghese, medaglia d’oro al valor militare nel 1941 per le sue imprese da sommergibilista che nel 1943 aderì alla Repubblica sociale assumendo il comando della X Mas. Da quel colloquio è nato il libro Borghese mi ha detto, documento storico uscito nel 1971 e recentemente ripubblicato da Bur Rizzoli, di cui pubblichiamo uno stralcio.

«Lasciamo andare se io, Valerio Borghese, sono, o fui, fascista o antifascista: nessuno sa, oggi, con sicurezza quale significato abbia la parola “fascista”».

«Dai miei orientamenti generali, dal mio comportamento, dalla mia deferente ammirazione per Mussolini, mi si può definire fascista. Dalla mia indipendenza nei confronti del partito, dal mio rifuggire dalle sue manifestazioni esteriori (camicia nera, retorica ecc.), dall’essermi opposto a fare della Decima una formazione partitica anziché militare (lo dichiarai lealmente a Mussolini che, su pressione dei gerarchi, mi propose di tenere almeno un discorso politico alla radio) a molti fascista non parvi».

«Ancor oggi, per i comunisti, di cui sono avversario, rappresento la quintessenza del fascismo, per i fascisti fanatici sono, nella migliore delle ipotesi, un “fascista tiepido”».

«Io non do troppo peso alle definizioni. Poniamo, ad esempio, il quesito: “Fu fascista la Rsi?”. Per me, la Rsi rispose ad una esigenza morale e nazionale; avrebbe potuto formarsi anche senza Mussolini. Non va confusa con il fascismo tradizionale. Alla Rsi aderirono uomini che non erano mai stati fascisti e che si trovarono a fianco con fascisti del ventennio per un ideale più alto di quello di un partito...».

Borghese parla così allo storico Ruggero Zangrandi che, per il suo libro sull’8 settembre, va ascoltando anche quelli della «barricata sbagliata». È l’inizio del 1964. La Rsi è morta da diciannove anni, il Fronte nazionale non è ancora nato, mancano sette anni al presunto complotto contro la Repubblica. Perché Borghese dice quelle cose chiare e confuse? Mescola le carte o ci crede? Perché ha combattuto con Salò? Perché ha fatto il Fronte? È stato fascista? È ancora fascista? La risposta viene dalla sua storia: una storia, per ora, in tre tempi. […]

Quali erano, all’8 settembre, le idee del comandante della X Mas sull’armistizio, sulla politica, sulle forze in guerra e sul destino del mondo? Dopo una serie di colloqui con Borghese, Ruggero Zangrandi le riassume così: «1) La guerra si doveva vincere, oltreché per ovvie ragioni militari, anche per ragioni politiche; e queste erano, per Borghese, nel 1943, che la civiltà europea andava salvaguardata dal predominio sia americano che sovietico; 2) il passaggio del re e di Badoglio a quella parte costituiva, pertanto, un tradimento ai danni del popolo italiano e il sacrificio della sua civiltà «europea» al materialismo americano-sovietico; 3) con il loro vile comportamento, i capi responsabili avevano perso le loro prerogative e, quindi, ogni autorità per impartire ordini agli italiani; 4) era intollerabile che, volendo sottrarre l’Italia alla guerra e alla alleanza, lo si facesse in modo indegno e turpe. «Una guerra si può perdere - dice Borghese - ma con dignità e lealtà; e allora l’evento storico non incide che materialmente, sia pure per decenni. La resa e il tradimento hanno, invece, incidenze morali incalcolabili che possono gravare per secoli sul prestigio di un popolo, per il disprezzo sia degli alleati traditi che dei vincitori con cui, si cerca, vilmente, di accordarsi. Non mi sembra - conclude Borghese - che tali convincimenti e sentimenti abbiano un’impronta fascista: appartengono al patrimonio ideale e morale di chiunque»».

Più tardi, durante l’istruttoria per il processo al comandante della Decima, il capitano di corvetta Carlo Zucchini ricorderà: «Borghese disse che l’armistizio era un tradimento che lui non riconosceva... Ebbe espressioni assai dure per definire il comportamento delle autorità della Spezia e mi disse che l’unica bandiera italiana che sventolava su tutta La Spezia era quella della X Mas. Alla mia obiezione sul giuramento al re, Borghese mi disse che non era questione perché certamente Sua Maestà era stato tradito dal maresciallo Badoglio e portato via con la forza! Gli dissi che la sua interpretazione era molto comoda per la sua coscienza e che, siccome essa non corrispondeva alla realtà, volevo sapere da lui come si sarebbe comportato alla proclamazione della repubblica. Rispose che di repubblica non si sarebbe mai parlato, ma che, se ciò fosse avvenuto, avrebbe sciolto la Flottiglia Mas e avrebbe agito indipendentemente... A La Spezia, nel corso di discussioni che diventavano sempre più aspre, per rispondere alle mie eterne obiezioni sul giuramento al re e sul marciume degli uomini al governo (della repubblica fascista di Salò, N.d.A), egli rispondeva che il fascismo esisteva solo sui giornali e che quel poco che c’era sarebbe presto scomparso, che non avrebbe mai prestato né fatto prestare un nuovo giuramento, che egli voleva solo ricostruire una forza militare italiana per riscattare l’onore militare dell’Italia, riconquistare la stima della Germania e ricondurre le due nazioni sul piano di alleanza».

«A poco a poco, però - conclude il capitano Zucchini - poiché Borghese scivolava nella più completa adesione al governo della repubblica e si toglieva la corona e le stellette dal bavero, non impediva il giuramento alla Rsi (egli stesso giurò il 10 gennaio 1944) e tollerava che i suoi uomini capitanati dal Bardelli e dal tenente di vascello Paladini commettessero ogni sorta di soprusi facendosi odiare dalle popolazioni spezzine, ebbi l’impressione sempre più netta che Borghese si facesse guidare, più che da un esasperato sentimento dell’onore, da un’ambizione personale e da un orgoglio che gli impediva d’ammettere di essersi sbagliato».

Ma in quei giorni di settembre è troppo presto per gli esami di coscienza. Con quelle idee sulla «civiltà europea» e sul tradimento dei capi militari, la strada per il capitano di fregata Valerio Borghese è già decisa. […]

Comincia la nuova leggenda della X Flottiglia Mas che, scrive Bocca, «riproduce nella chiave aristocratica e snobistica del principe ufficiale di Marina il nazionalismo disponibile di Graziani». Borghese rastrella in tutta la Liguria mezzi navali, materiali, armi, divise. Poi apre uffici di reclutamento in tutto il territorio occupato, offrendo ai giovani non scelte politiche, ma «i semplici miti» del combattentismo, della Patria, dell’alleato tradito. Sui labari dei reparti sta scritto «Per l’onore», «Siamo quelli che siamo», «Audacia, cimento, vittoria». […]

Pubblichiamo un estratto del prologo Il mio viaggio tra i vinti (Rizzoli, 2017) contenuto in Non è storia senza i vinti. La memoria negata della guerra civile (Rizzoli, 304 pp, 18,50 euro, in libreria dal 15 febbraio) di Giampaolo Pansa (1935 -2020). Nel volume sono pubblicate, oltre ad alcune pagine che compongono il suo «ciclo dei vinti», una parte delle recensioni e delle interviste che i maggiori giornali italiani hanno dedicato ai suoi libri che, nei primi anni Duemila, hanno svelato quanto accaduto tra il 1943 e il 1945, comprese le responsabilità dei «resistenti».

Perché scrivere Il mio viaggio tra i vinti, cioè un viaggio nel mondo di chi è stato sconfitto nella guerra civile italiana? Ho almeno tre buone ragioni. La prima è che il punto di vista di questo nuovo lavoro amplia di molto il raggio della bussola che mi aveva guidato nel mio libro più noto, Il sangue dei vinti, uscito nell’ottobre 2003. Quella ricerca riguardava soltanto i fascisti repubblicani sconfitti nell’aprile del 1945 e le sofferenze patite da loro per mano dei partigiani vincitori. Il sangue dei vinti ha conosciuto un successo imprevisto e travolgente. Mi fece scoprire che molti lettori di destra lo aspettavano e si affrettarono a leggerlo. Da quel lavoro ne derivarono altri che scrissi negli anni successivi. E mi guadagnarono il titolo, forse immeritato, di campione italiano del revisionismo storico. Anche nel mio lavoro di giornalista sono sempre stato contrario alle etichette. Preferivo di gran lunga vedere da vicino i fatti e i personaggi che intendevo descrivere. Mi sono comportato nello stesso modo di fronte alla guerra tra il 1940 e il 1945. E mi sono reso conto di una verità banale: il mondo dei vinti era molto più vasto e complesso di quello degli sconfitti nello scontro militare. E comprendeva molti italiani che dapprima la guerra e poi la guerra civile avevano travolto anche quando si erano tenuti lontano da quel caos coperto di sangue. E senza che avessero mai imbracciato un fucile.

La novità delle pagine del Mio viaggio tra i vinti consiste nella narrazione di un contesto umano che di solito gli storici tradizionali trascurano. Oppure liquidano con un’immagine avara, diventata abituale: la zona grigia. L’immagine usata per indicare una parte della popolazione italiana rimasta ai margini di un conflitto mondiale e che non meritava di essere ricordata. Ecco, il mio libro vuole andare contro la corrente e presenta una serie di storie spero sorprendenti, proprio perché inaspettate. È innanzitutto il ritratto veritiero dei comunisti di quegli anni. Pronti a uccidere con indifferenza anche gli antifascisti che non accettavano la supremazia del partito di Palmiro Togliatti. E insieme le loro debolezze esistenziali, come rivela la vicenda del federale reggiano malato di sifilide e praticamente pazzo. I contrasti violenti tra i reduci delle Garibaldi e i loro oppositori, un inferno di provincia che in seguito venne chiamato il «Triangolo della morte».

[…] Ma il tempo della guerra e della guerra civile ha visto andare allo sbaraglio un’infinità di esistenze private, soprattutto di donne. Di solito non erano coinvolte con nessuna delle parti in lotta. Eppure venivano considerate fasciste e spie dei tedeschi per la professione che facevano: l’insegnante elementare, l’ostetrica, la postina, o la prostituta come nel caso delle donne di vita che erano accorse nella repubblica partigiana di Montefiorino. Le loro storie descrivono meglio di altre la follia di un’epoca di conflitti senza misericordia che si insinuavano nell’esistenza di tutti.

La seconda ragione che ha reso inevitabile questo viaggio è che l’uscita del Sangue dei vinti risale a ben quattordici anni fa. Da quel momento ho ricevuto parecchie migliaia di lettere che mi raccontavano fatti accaduti tra il 1943 e il primo dopoguerra che non comparivano nel mio lavoro. Le scrivevano soprattutto donne di ogni età e di condizioni sociali spesso molto diverse. Iniziavano quasi sempre nello stesso modo: «Caro signor Pansa, nel Sangue dei vinti non ho trovato una storia che riguarda la mia famiglia. Provo a raccontargliela, ne faccia l’uso che crede...».

In quattordici anni, chi allora era un ragazzo è diventato adulto. Ha scoperto quello che non conosceva poiché i famigliari avevano scelto di non rivelarglielo. Non è semplice spiegare a un adolescente in che modo sia stato ucciso il padre, un nonno, uno zio, una zia che aveva combattuto dalla parte considerata sbagliata. Ed era stato soppresso in modo barbaro, quando la guerra civile era già terminata. Questo libro è dedicato specialmente a loro. Nella speranza che comprendano che non tutti gli antifascisti, come ritengo di essere anch’io, sono accecati dall’odio politico. Un sentimento sterile che non ha più senso. E andrebbe bandito nei rapporti personali e politici.

Il terzo motivo riguarda me stesso. Ho iniziato a occuparmi della guerra civile italiana quando avevo ventuno anni e stavo preparando la mia tesi di laurea, poi discussa nel luglio 1959 e in seguito pubblicata da Laterza. Oggi sono un signore ottantenne, un giornalista che seguita a lavorare, dopo essere passato per molti quotidiani e settimanali.

[…] Il mio viaggio nel mondo dei vinti, compiuto insieme a Adele Grisendi, da anni la compagna della mia vita, è soprattutto un viaggio dell’anima, forse l’ultimo che farò prima di andarmene. Con Adele abbiamo ripercorso un itinerario che ci ha portato in luoghi cruciali della guerra civile e delle tragedie che nascondevano. Entrambi eravamo e siamo guidati da una verità che ci è chiara da sempre: la storia non appartiene soltanto ai vincitori, ma anche ai vinti.

L’antifascismo professionale non ha mai accettato questa verità. Lo abbiamo constatato ancora una volta il 25 aprile del 2017. Quel giorno, un migliaio di giovani si sono raccolti in un’area del Cimitero Maggiore milanese, il campo numero 10 che conserva le spoglie di tanti caduti della Repubblica sociale. E hanno ricordato i loro morti con il saluto fascista. Questo gesto, in fondo naturale e identitario, ha acceso lo sdegno di alcuni pennacchioni governativi. Dai palazzi della Casta politica si sono levati strilli grotteschi, scomuniche, richieste di denunce alla magistratura. Ma che cosa dovevano fare quei giovani? Salutare i propri morti con il pugno chiuso?

[…] Il mio viaggio tra i vinti è figlio di tutto questo. E della scelta, neppure tanto faticosa, di ritornare alla storia che mi è passata davanti agli occhi, non soltanto quella dei vincitori. Dopo aver scritto tanto sui ragazzi che hanno lottato per la libertà, [...] sono andato a frugare tra le vergogne che una parte di loro aveva commesso. Per i motivi più diversi. Il fanatismo ideologico. La voglia di vendetta. Oppure per la ferocia che èinsita in tutti gli esseri umani.

Un virus con tante vittime, non soltanto nere, pure bianche e rosse. Ecco la scoperta che ho fatto scrivendo questo nuovo libro. L’Italia è un Paese di sconfitti. E noi italiani non siamo affatto brava gente. Ci odiamo e vorremmo ammazzarci a vicenda. Accade anche oggi, nel caos di una Repubblica tenuta in vita da partiti screditati, corrotti e abbastanza mafiosi.