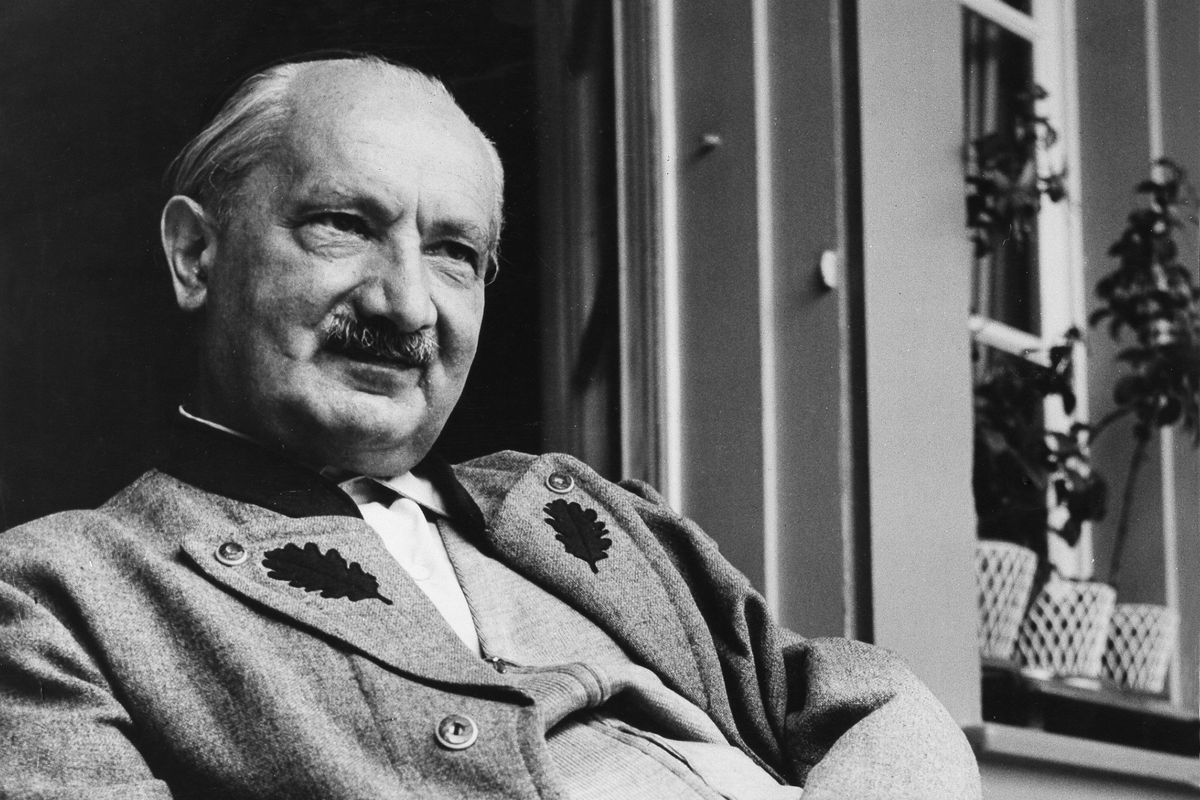

Dopo aver letto con molto interesse ed attenzione l’articolo apparso sulla Verità di domenica 17 agosto, con il titolo «L’unico a non aver sbagliato nulla è rimasto Martin Heidegger», ci è nato il dubbio - da cattolici -che si possa ingenerare qualche malinteso (certamente non legato e non voluto dall’autore del testo) circa il «posizionamento» del famoso filosofo tedesco, riguardo al cristianesimo. Heidegger è certamente un filosofo con cui ancora oggi bisogna fare i conti, soprattutto in un’ottica critica circa l’elaborazione del suo pensiero. A sostegno di questa affermazione, ci permettiamo di ricordare gli scritti di Edith Stein, sua collega all’interno della scuola filosofica di Edmund Husserl, di cui fu assistente dal 1916 al 1927, quando con la pubblicazione del libro Essere e tempo propose tesi che si distanziavano dalla fenomenologia husserliana. La santa filosofa, martire del nazismo ad Auschwitz, eletta compatrona d’Europa da San Giovanni Paolo II, già nel 1936 riscontrò nelle posizioni di Heidegger un «sentimento anticristiano» (antichristlicher Affekt) e sviluppò un’acuta analisi critica del cosiddetto man (si dice, si fa …), circa la formulazione dell’«autenticità», e dell’«essere per la morte», sviluppato interamente nell’ «al di qua» (Diesseits), ignorando (volutamente) l’«al di là» (Jenseits), presente anche nel momento della morte. Le tesi di Edith Stein sono state ampiamente riprese e spiegate da padre Marco Paolinelli, professore di storia della filosofia e di filosofia morale, nel suo libro Edith Stein e «l’uomo non redento» di Martin Heidegger. Erik Peterson, teologo protestante convertito al cattolicesimo, utilizzò parole molto dure analizzando la filosofia heideggeriana: «Nella filosofia di Heidegger è evidente a quali conseguenze conduce la trasformazione dei concetti teologici in concetti generali… porta a una tale deformazione che la scelta per Dio, che si è fatto uomo nel tempo, si trasforma nella scelta per il “führer” che è l’incarnazione nel suo tempo. La morte del martire, che rivela Dio - e il cielo si apre sempre, come con la lapidazione dell’arcimartire Stefano - diventa una morte che rivela solo i limiti dell’esistenza umana di fronte al nulla, il “momento” di Kierkegaard è un momento di misticismo cristiano, degenerato in un fugace impegno di responsabilità storica e politica». Lo stesso filosofo ebreo Hans Jonas, che seguì personalmente le lezioni di Heidegger, nella sua opera Gnosi e spirito tardo antico ne criticò l’impostazione gnostica, elencando ben 19 «topoi» chiaramente gnostici nell’opera del filosofo tedesco. A riprova e conferma vale la pena di ricordare il saggio di Susan Taubes - scritto con lo scopo di difendere Heidegger - con il significativo titolo The Gnostic Foundations of Heidegger’s Nihilism. Da non trascurare il fatto che Stein e Jonas evidenziano come Heidegger vada a minare il valore del «nomos», considerando la colpa solo un «esistenziale» e non più un’infrazione della legge morale. Negli anni, molti autori hanno proposto interpretazioni personali circa la notissima affermazione di Martin Heidegger nell’intervista al famoso giornale tedesco Der Spiegel, il 23 settembre 1966, 33 anni dopo la sua «chiacchierata» accettazione del Rettorato dell’Università di Friburgo: «Solo un dio ci può salvare», che ha suscitato da sempre interrogativi e un sentimento di forte perplessità. La domanda di fondo, che tutti possiamo e dobbiamo porci, è quale sia il «dio» cui il filosofo si riferisce. Di recente, il filosofo Giorgio Agamben ha proposto una sua interpretazione, che si aggiunge ad altre espresse nel tempo: «… Ciò che abbiamo perduto è solo un dio a cui sia possibile dare un nome e un’identità … Al di là dei nomi, resta la cosa più importante: il divino. Finché saremo capaci di percepire come divini un fiore, un volto, un uccello, un gesto o un filo d’erba, potremo fare a meno di un Dio che è possibile nominare. Ci basta il divino, l’aggettivo ci importa più del sostantivo. Non “un Dio”, piuttosto: “solo il divino ci può salvare”» (Quodlibet Una Voce, 21 marzo 2025). Questa interpretazione, che suona di fatto come una critica al pensatore di Meßkirch, ci pare plausibile. Resta, dunque, aperto il tema di fondo, che ci ha spinto a prendere la parola, con l’intento di fare chiarezza, evitando malintesi, pur nel rispetto del pensiero di chiunque: il «dio» cui si riferisce Heidegger non è il Dio di Gesù Cristo, non è la Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo; non è il Dio fatto uomo in Gesù di Nazareth. La dottrina cristiana è molto chiara e non c’è posto per equivoci: è Lui, e solo Lui, che ha il potere di salvare non solo l’umanità genericamente intesa, ma ogni singolo uomo, e ne ha dato prova e garanzia con la Sua Resurrezione.

Ramiro Ledesma Ramos, il capo nazionalsindacalista spagnolo nato 120 anni fa, era stato anche un intellettuale di prima grandezza, studiando i grandi classici del pensiero tedesco.

Tra i vari capi fascisti emersi un po’ ovunque in Europa tra le due guerre, la figura dello spagnolo Ramiro Ledesma Ramos, nato 120 anni fa, non ha mai suscitato troppo interesse negli storici, almeno da questo lato dei Pirenei. Le ragioni sono evidenti: si tratta di un leader che non solo non giunse mai al potere, ma che anche nel suo stesso ambiente dovette convivere con varie altre figure più o meno carismatiche, pensiamo solo a José Antonio Primo de Rivera e Onesimo Redondo, per tacere dei capi provenienti dal mondo militare e clerical-reazionario, come lo stesso Francisco Franco. Nel complesso, le Juntas de ofensiva nacional-sindicalista fondate da Ledesma non ebbero mai un seguito di massa, né il leader zamorano (era nato ad Alfaraz de Sayago, nella provincia di Zamora, nel 1905) ebbe mai un talento oratorio o organizzativo pari a quelli di Mussolini e Hitler. Eppure si tratta di un personaggio che, per più di un motivo, merita attenzione. Uno dei rari studi accademici dedicati a Ramiro è firmato da Luciano Canali e si intitola Società di massa, giovani, rivoluzione (Clueb edizioni). Un saggio interessante e documentato ma in cui, letteralmente alla prima riga, l’autore non può esimersi dal sottolineare che Ramiro «ci era (e continua a essere) francamente “antipatico”». Un inizio che è tutto un programma e che la dice lunga sulla strada ancora da fare prima di poter affrontare certi temi sine ira et studio.

Ma torniamo all’agitatore spagnolo. I biografi sono soliti distinguere tre fasi nella vita di Ledesma Ramos: una fase letteraria, durata fino al 1925, una fase filosofica, sviluppatasi tra il 1925 e il 1930, e, dopo tale anno, una fase politica, inaugurata nel 1931 dall’uscita del settimanale La Conquista del Estado e dalla fondazione, nello stesso periodo, delle Jons (le Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, che nel 1934 si fonderanno con la Falange, anche se Ramiro lascerà il partito unificato poco tempo dopo, per divergenze ideologiche). Tra le tre fasi ci sono però, evidentemente, dei forti elementi di continuità. La sua produzione letteraria, per esempio, è pregna di contenuti filosofici e politici. I titoli dei romanzi e dei racconti di questo periodo sono eloquenti: El fracaso de Eva, La hora romántica, El joven suicida, El vacío (cuento metafísico). I protagonisti di questi scritti sono sempre giovani scettici di fronte alla realtà borghese che li circonda, in lotta contro il mondo materiale e non di rado protesi verso il suicidio. E tuttavia, l’ottica generale dei romanzi non è pessimista, ma vitalista. Ma il romanzo più significativo di Ramiro è sicuramente El sello de la muerte, che ha il sottotitolo squisitamente nietzscheano di La voluntad al servicio de las ansias de superación: Poderío y grandeza intelectual.

Il testo, denso di esplicite citazioni nietzscheane, è dedicato a Miguel de Unamuno. E proprio i rapporti di Ledesma Ramos con Unamuno e Ortega y Gasset, i due giganti della cultura spagnola del Novecento, appaiono come cruciali. Di Unamuno, Ramiro apprezza il senso del tragico e la demolizione del razionalismo, la rilettura nietzscheana del Chisciotte, che egli stesso rilancerà in quel suo inno al vitalismo che è El Quijote y el nuestro tiempo. Tramite Ortega familiarizza con la scuola di Marburgo, l’esistenzialismo e Heidegger, apprezzando inoltre le suggestioni sociologiche contenute in España invertebrada e La rebelión de las mas. Il giovane intellettuale prova a coinvolgerli entrambi nei suoi progetti metapolitici, ma deve constatare che all’opera di svecchiamento della cultura portata avanti dai due scrittori non corrisponde altrettanto avanguardismo politico. A Unamuno manderà anche il suo manifesto per la «conquista dello Stato», ma il pensatore risponderà in modo molto caustico, demolendo il documento. Casali fa comunque notare che con Ortega «sono documentate una continuità di rapporti fra allievo e maestro e una confidenza che possono far ritenere come la “discesa in campo” di Ledesma […] non avvenisse contro il parere, ma consenziente – se non addirittura sollecitante – Ortega stesso».

La formazione filosofica di Ramiro, tuttavia, non sarà affidata solo a contatti diretti, ma seguirà anche un percorso accademico. Il giovane attivista, infatti, si iscrisse a filosofia, matematica e chimica all’università centrale di Madrid (le due discipline scientifiche, tuttavia, le abbandonerà strada facendo). Per approfondire i testi in lingua originale, impara il francese e il tedesco. Approfondisce l’idealismo tedesco, Hegel, soprattutto Fichte, e legge Croce e Gentile in traduzioni francesi (Ce qui est vivant et ce qui est mort de la philosophie de Hegel e L’esprit acte pur), da cui trae peraltro la concezione etica dello Stato. Si sofferma anche su Freud, Einstein e Scheler. A margine del suo percorso culturale soprattutto «tedesco» va citato inoltre il suo amore per Richard Wagner. Nel 1926 comincia a collaborare a La Gaceta Literaria, diretta da Ernesto Giménez Caballero, mentre dal 1929 scrive sulla prestigiosa Revista de Occidente, fondata da Ortega y Gasset. Gli articoli di filosofia pubblicati su tali riviste saranno raccolti postumi nel 1941 in un volume di Escritos filosóficos.

Particolarmente importanti appaiono tre articoli, pubblicati tra febbraio e aprile 1930 e poi raccolti in un unico scritto, in cui Ramiro affronta i temi trattati da Martin Heidegger in Was ist Metaphysik?. La prima menzione del filosofo tedesco in Spagna la si deve proprio a Ledesma. Lo spagnolo si dilunga sugli argomenti del pensatore tedesco, affrontando il fondamentale rapporto dell’uomo con il Nulla e dell’angoscia come segno esistenziale lasciato da tale rapporto. Ramiro trova in Heidegger «il ritrovarsi in mezzo all'Essere come totalità, l’avere davanti a noi la totalità dell'Essere». Qui troviamo per l’appunto l’angoscia, intesa come «l'evento fondamentale della nostra vita». Dell’angoscia esistenziale, Ledesma Ramos parla anche in un breve articolo su Kierkegaard. E scrive: «Non importa che Kierkegaard diriga la sua ricerca sull'angoscia verso il complesso problema dogmatico del peccato, poiché il fatto prezioso è che presenta l'angoscia metafisica nella sua vibrazione vitale, e quindi contribuisce al nostro doverla conoscere». Come ha fatto notare lo storico americano Stanley Payne, il concetto heideggerriano dell’Angst costituisce un tema centrale nel pensiero di Ramiro: «L'angoscia e la minaccia del nulla potevano essere superate solo dalla volontà e dalla conquista, da un'azione che diventava sempre più azione diretta».

Arrestato casualmente dai repubblicani nel luglio 1936 dopo l'Alzamiento nazionalista, venne sottoposto a una lunga detenzione a Madrid. Morì fucilato nel cimitero di Aravaca il 29 ottobre 1936, insieme allo scrittore Ramiro de Maeztu.

L’autore statunitense resta una delle figure più complesse e meno conosciute della storia delle idee radicali del secondo Novecento.

Francis Parker Yockey, spesso definito lo Spengler americano, è una delle figure più enigmatiche e misteriose della destra radicale del dopoguerra. La sua stessa parabola biografica è punteggiata di episodi da film, in cui non è sempre facile distinguere verità e leggenda. Nato nel 1917 a Chicago, il più giovane di quattro fratelli in una famiglia cattolica della classe medio-alta di origine irlandese e tedesca, Yockey fu affascinato da giovanissimo dal marxismo, salvo poi virare verso il pensiero rivoluzionario-conservatore o l’aperto fascismo. Tra i suoi riferimenti preferiti vi erano lo stesso Spengler, Schmitt e Hausofer. Negli anni Trenta divenne un aperto sostenitore dell’Asse. Arruolatosi nel 1942 con l’esercito americano, fu accusato di aver aiutato delle spie tedesche in America. Fu infine congedato per la sua personalità definita paranoica. In modo abbastanza misterioso, visti tali precedenti, finì a fare l’avvocato revisore post-processuale per i processi di Norimberga, ma anche questa esperienza terminò quando fu sospettato di parteggiare per gli imputati.

Yockey scrisse, con lo pseudonimo di Ulick Varange, il suo primo libro, Imperium: The Philosophy of History and Politics, a Brittas Bay, in Irlanda, durante l'inverno e l'inizio della primavera del 1948. Si tratta di un ampio affresco storico che vorrebbe avere il respiro del Tramonto dell’Occidente, ma che resta il lavoro di un autodidatta, seppur con punte di acutezza. Strinse poi contatti con varie realtà radicali d’Europa e degli Usa. In seguito, di nuovo sorprendentemente, avrebbe collaborato con l’intelligence dei Paesi del blocco comunista, oltre che con l’Egitto di Nasser. Nel 1960, dopo che fu beccato in aeroporto con la valigia piena di documenti falsi, fu arrestato. Yockey fu trovato morto poco dopo con una capsula di cianuro vuota nelle vicinanze mentre si trovava in una cella di prigione a San Francisco sotto la supervisione dell'Fbi. Una morte sospetta e piena di interrogativi, come del resto era stata tutta la sua vita.

In italiano, Imperium non è mai stato tradotto. Le edizioni di Passaggio al bosco, in compenso, hanno pubblicato il libretto Il nemico dell’Europa, tratto da una serie di appunti originariamente pensati per far parte dell’opera capitale. Una delle cose che colpisce in questo testo, già dalle prime pagine, è l’estrema sfiducia dell’autore nei confronti degli Usa, unitamente a una forte apertura di credito nei confronti dell’Urss (siamo, ricordiamolo, nell’immediato dopoguerra). In modo decisamente unilaterale, Yockey vedeva nelle purghe staliniane un tentativo di superare il bolscevismo e tornare alle radici etniche della Russia. Viceversa, l’America sembra ai suoi occhi perduta. «L’Europa», scrive, «non può riporre le proprie speranze in questa Resistenza americana. Per obiettivi di natura politica la White America che ancora sussisteva negli anni Venti ha cessato di esistere oggigiorno. È ardua in un eventuale futuro la rinascita di questo spirito. In ogni caso l'Europa non può permettersi il lusso di sognare una rivoluzione americana, guidata da elementi pro europei perché porterà ad una liberazione dell'Europa».

Yockey auspica la fine della «occupazione americana» in Europa e l’affermarsi di quest’ultima come potenza continentale autonoma, criticando aspramente il piccolo nazionalismo. Il suo modo di scrivere e argomentare è peculiare, pieno di concetti creati per l’occasione, di formule con la maiuscola calate dall’alto come verità assolute. L’analisi è talvolta penetrante, ma spesso unilaterale, ideologica, piena di tesi da far quadrare a tutti i costi. Ad ogni modo, Francis Parker Yockey resta una delle figure meno conosciute della storia delle idee radicali del Novecento.

Un libro raccoglie i più illustri exempla romani, per dare al pubblico più assetato di avventure un mito eterno in cui riconoscersi.

Da Federico II Hoenstaufen a Machiavelli, dagli artisti del Rinascimento fino ai patrioti risorgimentali, dai giacobini francesi ai padri costituenti americani, fino ad arrivare ai fascisti: l'elenco dei mondi culturali e politici che hanno attinto alla fonte romana nel corso dei secoli è sterminato. Roma ha continuato a parlare agli uomini per anni e anni dopo la sua caduta e continua a farlo ancora oggi. Personalità e ambienti dalle origini più disparate hanno guardato ai sette colli per trovarvi ispirazione. E se gli studiosi che più sono andati in profondità hanno saputo sviscerare l'essenza di pratiche, istituzioni, riti in tutta la loro complessità, uno dei modi più immediati e più intuitivi di approcciarsi a Roma resta lo studio degli exempla: le vite e le avventure degli uomini straordinari che hanno forgiato quella civiltà. È a questo metodo che si rifà Sergio Filacchioni nel suo Il mito di Roma, appena pubblicato per i tipi di Altaforte.

Scrive lo studioso Sandro Consolato nella postfazione al volume: «Chi scrive queste righe ricorda come ancora nella sua infanzia (anni ’60) i sussidiari delle elementari riportassero le storie di questi personaggi, massimamente quelle di Muzio Scevola e di Cincinnato, poi scomparse dall’orizzonte pedagogico nazionale. Riportarle all’attenzione in termini di exempla è un’operazione passatista ed eminentemente retorica? Non direi, se un filosofo originale come il francese Michel Onfray, libertario e severo critico del globalismo, dell’economicismo e della deriva antipopolare delle sinistre, ha ritenuto di dover scrivere un libro come Saggezza. Saper vivere ai piedi di un vulcano (2019), centrato, ancor prima che sullo stoicismo adottato dai Romani come filosofia privilegiata dopo l’incontro con la Grecia, su quello Stoicismo naturale che era proprio già ai Romani prischi».

Il saggio si compone di una serie di ritratti: «Romolo: fondare un popolo», «Bruto: il bacio che cambiò tutto», «Menenio Agrippa: lo stato secondo concordia», «Cincinnato: terra e libertà», «Furio Camillo: il padre della Patria», e così via. Tutti nomi che, come osserva Consolato, un tempo erano familiari anche all’uomo poco coltivato, come frutto di una pedagogia nazionale diffusa, sentita, quasi come fosse l’album di famiglia di un intero popolo. Poi, piano piano, il modo di raccontare Roma è cambiato, lasciando spazio a sguardi più asettici e scientifici. Questo, paradossalmente, proprio nel momento in cui, negli studi specialistici, veniva archiviato l’approccio ipercritico di matrice germanica e si riscopriva la sostanziale verità dei racconti di fondazione, finalmente confermati dalle scoperte archeologiche. Una ragione in più, quindi, per reincantare il modo in cui Roma viene raccontata, soprattutto ai più giovani e a coloro che non sono destinati ad affollare le aule dei dipartimenti di romanistica.

Scrive ancora Consolato: «Riprendendo l’idea evoliana, ma di radice soreliana (Evola la ha, per così dire, “magicizzata”), di una “idea-forza”, di un “mito”, che destato o ri-destato, entro una determinata collettività umana, può agire su di essa e in essa risvegliandone e attuandone delle potenzialità superiori, relative a tutti i piani dell’essere, dallo spirituale al fisico, Filacchioni vede sostanzialmente, ma anche in continuità con tutta una tradizione pure letteraria ben nota (si pensi solo al Petrarca e al Leopardi della “poesia civile”), nella virtus l’idea e il mito su cui ri-porre l’attenzione».

E a chi è destinata questa idea-forza che forse, oggi, nell’era della disillusione, potrebbe penetrare negli animi come un coltello caldo nel burro? Per l’autore de Il mito di Roma, a doversi abbeverare agli exempla sono soprattutto i giovani. Anche perché Roma era la civiltà dei giovani. Scrive Filacchioni: «Sono sempre i giovani a scrivere le pagine più eroiche della sua storia: da Muzio che dichiara la guerra della gioventù romana al Re Porsenna fino a quella “gioventù militare” che come ricorda Tito Livio si barrica nel Campidoglio all’arrivo di Brenno per difendere “gli Dei, gli uomini e il nome romano”. A loro si rivolgono i vecchi abbandonati nel momento di crisi, “affidando al loro coraggio e al loro giovane vigore tutte le speranze che restavano”. Roma vive costantemente in questa tensione tra forza e saggezza, arditismo e sacerdozio. Ma sarà sempre la forza a rompere quello stallo che nessuno riesce a risolvere altrimenti: è la via dell’azione, la via della gioventù, il potere fondativo che si perpetua nello spazio e nel tempo come un continuo sovvertimento e messa in forma del principio romuleo e numinoso».

Tra presunti guru stramboidi e le fumisterie pseudofilosofiche di chi vorrebbe portare Nietzsche su Marte, la cosiddetta tecnodestra ci ha regalato nel tempo ben poche e tristi emozioni. A riscattarla tuttavia provvede una figura appena più nascosta ma decisamente più suggestiva di tutte le altre. Un imprenditore che è a tutti gli effetti un pensatore e un intellettuale, per altro dotato di ottime doti di scrittura. Si tratta di Peter Thiel, fondatore di PayPal e Palantir, primo investitore di Facebook, uno degli uomini più ricchi e attualmente più influenti del globo, la cui presenza pesa sulla amministrazione Donald Trump ben più di quanto abbia mai pesato Elon Musk.

Thiel, per quanto sconosciuti possano essere i suoi obiettivi a lungo termine, si distingue dai più per la capacità rara di captare quella che René Girard - l'autore francese suo ispiratore e maestro - chiamava «la voce inascoltata della realtà». E Dio sa quanto ci sia bisogno di un corroborante bagno di realtà dopo le deliranti incursioni negli artifici woke.

Il più accurato e insieme sintetico ritratto di Peter Thiel lo ha tracciato David Perell: «È un investitore che ha trovato ricchezza in PayPal, uno studioso che ha trovato saggezza negli ideali libertari e un filosofo che ha trovato fede nella resurrezione di Gesù Cristo. Thiel è stato cresciuto come evangelico e ha ereditato il cristianesimo dai suoi genitori. Ma le sue convinzioni sono «un po' eterodosse». In un profilo sul New Yorker, Thiel ha affermato: «Credo che il cristianesimo sia vero. Non sento un bisogno impellente di convincere gli altri di questo». In effetti, quando scrive Thiel non tenta di persuadere: si limita ad enunciare con chiarezza alcune verità estremamente difficili da ignorare, che emergono con potenza da Il momento straussiano, un breve e suggestivo saggio che Liberilibri ha appena reso disponibile in italiano in versione digitale (si può scaricare facilmente dal sito dell'editore). In poche pagine, Thiel demolisce alcune delle più resistenti superstizioni della contemporaneità, a partire dalla visione illuministica che ancora ci pervade.

Riducendo all'osso, Thiel sostiene che l'Illuminismo abbia edificato una gigantesca menzogna. Ha cancellato dalla scena non soltanto la religione ma più in generale la riflessione sulla natura umana. Ci ha convinto che il mondo sia popolato da esseri razionali che agiscono su base razionale, convinzione perpetrata poi da liberalismo e marxismo.

«Dall'Illuminismo in poi, la filosofia politica moderna è stata caratterizzata dall'abbandono di una serie di domande che un'epoca precedente aveva invece ritenuto centrali: che cos'è una vita ben vissuta? Cosa significa essere umani? In cosa consistono i fondamenti della comunità politica e dell'umanità? Come si inseriscono la cultura e la religione in tutto questo?», scrive Thiel. «Per il mondo moderno, la morte di Dio è stata seguita dalla scomparsa della questione della natura umana. Questa scomparsa ha avuto molte ripercussioni. Se gli esseri umani possono essere considerati come attori economici razionali (e, in ultima analisi, anche Adam Smith e Karl Marx concordavano su questo punto), allora coloro che cercano la gloria in nome di Dio o della patria appaiono bizzarri; ma se questi individui ritenuti bizzarri si rivelano invece essere più ordinari di quanto si pensi e capaci di affermarsi con determinazione, allora la narrazione politica che tende a considerarli inesistenti deve essere completamente riesaminata».

Thiel procede a questo riesame e, rifacendosi a Girard (e in parte a Leo Strauss), mostra come alle radici dell'umano vi siano «cose nascoste» e più oscure. «L'Illuminismo ha sempre mascherato la violenza», argomenta. «Ci sono molte cose a cui non possiamo pensare con il ragionamento illuminista, e una di queste è la violenza stessa. Se si considera il mito antropologico dell'Illuminismo, si tratta del mito del contratto sociale. Cosa succede quando tutti saltano alla gola di tutti gli altri? L'Illuminismo sostiene che tutti, nel mezzo della crisi, si siedono, fanno una bella chiacchierata legale e redigono un contratto sociale. E forse questo è il mito fondante - la menzogna centrale - dell'Illuminismo. Girard afferma che dev'essere successo qualcosa di molto diverso. Quando tutti saltano alla gola di tutti, la violenza non si risolve da sola, ma forse viene incanalata contro un singolo capro espiatorio, dove la guerra di tutti contro tutti diventa una guerra di tutti contro uno e in qualche modo si risolve in modo molto violento».

È da questa violenza fondativa che dobbiamo ripartire se vogliamo capire qualcosa del mondo. L'illusione illuministica e moderna di eliminare la violenza e il negativo dal mondo è la peggior stupidaggine che potessimo raccontarci. L'11 settembre 2001, dice Thiel (che scritto questo saggio fra il 2003 e il 2004), ci ha costretto a rifare i conti con la Storia e ha riproposto in chiara luce la questione della violenza. Una violenza non agita dai dannati della terra, dai poveri e dagli oppressi, ma da una élite di ricchi non occidentali intenzionati a distruggere l'Occidente.

Questa drammatica evidenza conduce ad alcune conclusioni. La prima è che non possiamo pensare di redimere il mondo semplicemente migliorando leggermente le condizioni economiche dei più poveri (e qui, come nota Andrea Venanzoni nell'introduzione al Momento straussiano, non si può non pensare al taglio trumpiano dei finanziamenti allo sviluppo). La seconda è più importante riguarda il nostro approccio al reale. Dobbiamo arrenderci all'idea che gli uomini non agiscono solo per motivi economici o scientificamente razionali. L'idea che si possa artificialmente eliminare il male imponendo a tutti una costruzione politica e sociale che noi definiamo «buona» è fallimentare. Il male esiste, non si cancella. L'ingegneria sociale non funziona, il Nuovo Ordine Mondiale della globalizzazione è destinato a crollare, la divisione stabilita d'imperio fra buoni e cattivi non regge. Che fare dunque? Si impone un notevole esercizio di realismo. Le situazioni vanno valutate caso per caso, lasciando da parte le illusioni di redenzione e le dicotomie arroganti che pretendono di separare il bene dal male, nella consapevolezza che non siamo noi a possedere le chiavi della Storia. «Lo statista o la statista cristiani», conclude Thiel, «sanno che l'epoca moderna non sarà permanente, e che anzi cederà il passo a qualcosa di molto diverso. Non bisogna mai dimenticare che un giorno tutto sarà svelato, che tutte le in giustizie saranno messe a nudo e che coloro che le hanno perpetrate saranno chiamati a risponderne. Perciò, nel determinare la giusta miscela di violenza e pace, lo statista o la statista cristiani sarebbero saggi, in ogni caso, a schierarsi dalla parte della pace. Non esiste una formula per rispondere alla domanda critica su cosa costituisca un «caso limite», che deve essere deciso in ogni specifico caso. È possibile che le decisioni cumulative prese in tutti questi casi limite determinino il destino del mondo postmoderno. Perché quel mondo potrebbe differenziarsi dal mondo moderno in modo molto peggiore o molto migliore: la violenza illimitata di una mimesi incontrollabile o la pace del regno di Dio». Per ora, attorno a noi vediamo soprattutto violenza illimitata. Ma pensare di farla cessare semplicemente imponendo un nuovo ordine dall'alto - come molti neocon hanno creduto e credono ancora possibile - è pura follia. Forse dobbiamo arrenderci al pensiero che solo un dio ci può salvare.